锐评|请给货车司机留一条“活路”

文|后厨刘师傅

近日,一货车司机因北斗掉线被罚款服毒自杀;而北斗事件的争论仍然甚嚣尘上之时,再有卡车司机因被冤枉货车超限而割腕以自证清白。连续的悲剧事件曝光后,卡车司机这一群体的劳动过程和生存状态才引发了舆论关注。

首先是4月5日,一位名叫金德强的卡车司机,刚从唐山市装货出发,路过唐山丰润区一处超限站时,因为车上的北斗卫星定位行驶记录仪掉线,他无法证明自己没有疲劳驾驶,因此被执法人员扣车罚款2000元。卡车司机一天大概能挣200-400元钱,刚一出车就被罚款2000元,作为三个孩子的父亲、又肩负养老责任,金德强一时无法接受。在沟通无果的情况下,他最终选择了喝农药自尽,当晚因抢救无效死亡,临死时户头只有6000元。

其后的4月12日,另一名货车司机赵师傅装了一车有色金属从山东运往广东佛山。装车完毕称重为49.89吨,一路上赵师傅途径安徽、江苏、江西等地至少5个检查站,吨位一直显示正常,可是到了广东清远市清城区超限检查站,却被称重50.24吨。站方以超载为名将货车扣下,要对赵师傅进行罚款500、记3分的处罚。赵师傅认为没有超重,对检查站的称重提出异议,要求复磅,但遭到超检人员的拒绝。无奈,赵师傅最终选择了割腕的方式来证明没有超重。赵师傅在去了医院抢救、到派出所做过笔录后才终于获得了复磅的机会,神奇的是,复磅显示并未超重。

赵师傅割腕才能换来第三次“正常“的称重,而金德强以死明志期望用生命换来“领导对这件事的重视”。“领导”有没有重视我们不得而知,我们只知道关于二人事件的官方回应都是如此无情,没有告诉公众为什么赵师傅的第三次称重和前两次迥然不同,也没有提及金德强车上的北斗系统到底出了什么问题,总之执法人员是专业的,警方是权威的,处理善后是迅速尽力的。金德强自杀两天之后便被草草火化,据金德强的哥哥表示,他对调查结果没有意见。“我们现在什么话都不能说,事情已经结束了。”

任官方怎样把事件描绘成个案也好、将问题引导成司机本人的失控和不理智也罢。政策和监管问题必然不能全身而退,两个事件正集中将卡车司机这一群体所承受的压力赤裸裸的摆在了公众面前。卡车司机群体其实和近期经常关注快递员和外卖骑手行业非常相同,卡车司机的劳动过程高度原子化,没有固定场所,充满不确定性。大众在当下享受着急速的物流速度,而卡车司机却深深的沉在这一物流生态链的最底层,最弱势的他们往往奔波在深夜的公路上、默默承受着不合理的定位规则和罚款制度却难以为自己发声,驾驶大货车的司机的喜怒哀乐似乎并没有人太在意。

过去十年,中国公路货运量呈不断上升态势,到2018年底达到395.9亿吨,与此同步,到2017年底中国公路营运载货汽车保有量在1400万左右。早在2016年,我国卡车司机数量就达3000万人,他们往往承受着较大的工作压力和较高的劳动负荷。劳累、危险、提心吊胆是他们工作的常态,而制度、政策、市场早就把他们编织进了一个巨大的系统当中。

浙江传化慈善基金会、清华大学社会学系社会调查中心联合推出的首部专门针对卡车司机的调查报告, 《中国卡车司机调查报告:卡车司机的群体特征与劳动过程》。卡车司机的劳动过程基本特点就是长久的“在路上”的状态。

而卡车司机在劳动过程当中蕴含着众多的不确定性,找货、行驶路线、雇佣助手等等;收入不确定,根据运价的高低变动,没有一个固定的收入;支出也是不确定的,这条路上罚款多也许支出就多,这条路上也许车出问题要大修,也是高支出。卡车司机的收入存在很多不确定性,例如不稳定的运费、不断提升的油价、较高的过路过桥费,以及不可预期的道路限行、违章罚款、货物和车辆的意外受损等,这些不确定因素都使得他们的预期收入大打折扣。

闯红灯、违章停车、超速、超限、超载等都会受到交警、路政或城管的处罚。数据显示,2016年卡车司机一年的平均被罚款额度为2974元。如果按车辆类型划分来看,牵引车一年的平均罚款额度约为3596元,重卡约为2806元,中卡约为2474元,轻卡约为1842元。车型越大,被罚款的数额越大。所以对于金德强2000元的罚款实际上已经几乎占了司机每年平均罚款额度的三分之二。

而对于治理超载的问题,《中国卡车司机调查报告》中也已经提及,虽然国家有统一的治超政策,但是仍然存在地方执法标准不统一的情况,即使卡车司机遵守了A地的规定,也不能保证他们不违反B地的规定,因此卡车司机经常“被超载”。在运价普遍低迷、竞争激烈的货运市场,卡车司机没有太多的选择权与话语权,很难符合各地标准不一的规范、规定,而执法者的罚款很可能把卡车司机一整趟的运费都罚光。

面对执法者,卡车司机最大的困扰来自于他们眼中的“乱罚款”:只要交警拦车,就能挑出毛病。淄博的梁师傅说:“什么理由罚款?一个车,两三万个配件,都可以不合格。想找毛病,无处可逃。挡泥板裂了,罚款100元;牌照有灰、有泥,罚款100元。如果是路政,超载、超高,罚2000~20000元。”

沈阳的宋师傅总结出罚款特别厉害的地区:“尤其HT、SN两个收费站,这头领卡,这头缴费,差200米,在HT交完费,警察罚200元;到SN领卡,还得罚200元。回来的时候罚100元、200元,去时罚400元、600元。”

沈阳的康师傅访谈前几天被罚100元、扣2分,因为车牌上少了两个封钉。卡车司机与执法者对于“违规”的理解是不同的,对于卡车司机来说很多罚款、罚分是“过度执法”, “说我车有毛病就有毛病。怎么说呢?车多少都有毛病。按国家规定,车就不能开了”。

沈阳的张师傅也说:“大车没有没毛病的。牌照挡上了,下雨反光镜不干净,想挑你毛病,很容易。”沈阳的吕师傅则认为交警罚款看心情,“交警心情好了就不罚你,心情不好就罚”。

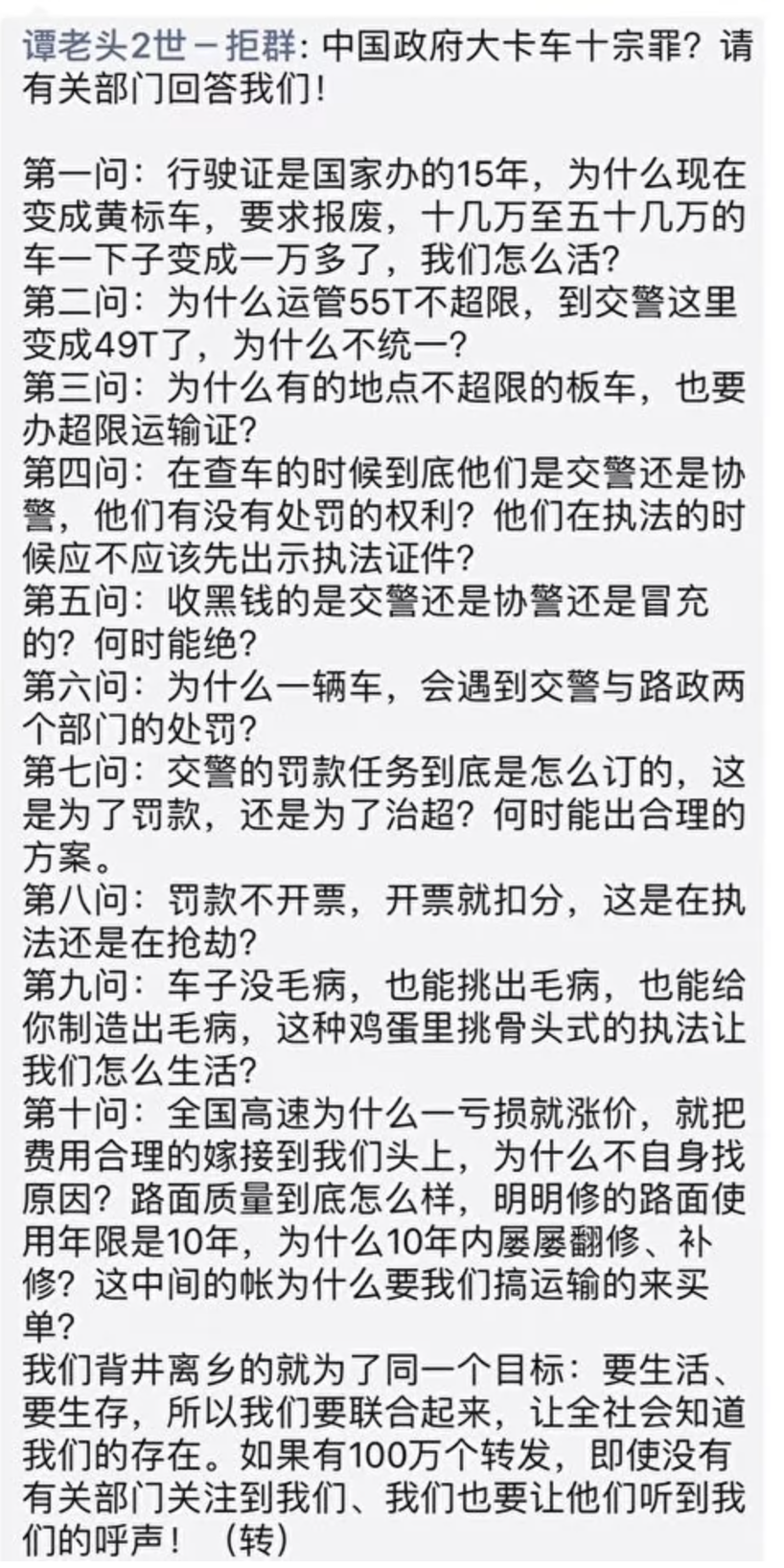

卡车司机还普遍反映的问题是:执法标准不统一。国家政策——无论是行车政策还是环保标准都转变得很快,加上各地的政策不同,执法标准经常不统一,这些都给卡车司机都造成很大的困扰。

实际上理解卡车司机的另一个维度是劳动的复杂性。货车驾驶不是一个简单的劳动,首先是体力劳动和脑力劳动的结合,同时还有情感劳动和情绪劳动结合。情感劳动是面对他人的,卡车司机工作的场所在社会空间,你要和各种各样的人打交道,那是个情感劳动的过程。找货时的压力、堵车时的焦虑会造成心理的紧张,会造成情绪的变动,那是面对自己形成的压力,所以就是情感劳动和情绪劳动。

在体力方面,卡车司机有工作时间长、强度大的特点。很多卡车司机经常是凌晨启程、夜以继日的工作。为了规避拥堵和限行、甚至为了躲避交警,他们多会选择夜间开车,特别是长途的卡车司机,一天要开17个小时左右。

而精神方面实际上他们也面临着极大的压力。运输途中卡车司机往往会遇到各种委屈,来自官方的有之、来自老板的压力有之、来自犯罪分子的也有。对于偷油、偷货、碰瓷,他们往往都只能把委屈咬碎了牙往肚子里咽,一来报警耽误货运时间,二来即便报警困难也难以有效解决。车祸更多选择私了、堵车更是常态。因此很多卡车司机都认为出门在外如果脑子不快、嘴拙跟不上形势,即使可以入行也不一定能赚钱。他们普遍都总结卡车司机能“受得了气,受得了累,受得了脏。”

研究显示,对于执法者,例如交警拦车、路政罚款,为了尽可能地少罚或者不罚,卡车司机都需要“说过年话”等。“过年话”是他们的行话,意思是说好话、求情。这样的情感劳动在卡车司机的劳动过程中非常普遍。很明显,在这次的两个事件中,两位司机内心明知自己是百般委屈,却还不得不苦苦哀求,好话早已说尽,他们真的已经没有更多办法了。

另外工作的原子化和流动性令卡车司机群体难以形成更强的集体意识。卡车司机的劳动是单独分散的原子化劳动,他和车间工人那种在同一个屋顶下做集体劳动,在同一条生产线上共同工作是形成对比的。而所谓高度流动性的劳动,就是不停顿的空间位移,他和其他产业工人定位在特定时空位置上的劳动不一样,形成对比。在这一情况下面对国家的政策法规,卡车司机几乎没有任何团结联系和与官方协商的议价权力。

于是才会有北斗这种被政府强制推行,中间被无良商人牟利,每年要持续交服务费,出了任何质量问题反而还要司机自行承担的荒谬事实。早在2012年,交通运输部门就出台相关规定,12吨以上的车辆必须安装北斗行车记录仪。很多提供北斗行车记录仪的供应商大多是贴牌生产,没有技术专利等知识产权,只要产品符合交通部、公安部的相关规定和标准就行。因为强制推行,北斗行车记录仪的市场一夜之间从无到有进而疯狂恶性竞争,设备价格一年间几次降价,从原来的2000元掉到几百元,缩水超半。

然而去年12月份,交通运输部公布了一组关于北斗导航车载终端的抽查数据,抽样合格率仅为70.4%,即市面上3台北斗导航设备几乎就有1台不合格。在抽查中,不合格样品主要在定位功能、盲区补报功能、休眠功能、CAN总线数据上传、路线偏离提醒等有缺陷。然而为何这些问题都要司机来承担,官方又是否对大量以罚代管变相创收的问题做出反省呢?

从河南农民工张海超“开胸验肺”,到金德强“服药警示”,再到赵师傅“割腕自证”,每一次权力的滥用和剥削竟然都要受害者以自我伤害的方式自证清白,能不能给货车司机留一条“活路”?