香港電影的未來 札記

2021年4月10日

黎肖嫻博士(香港城市大學創意媒體學院互媒藝術副教授)認為,「XX電影之死」是一個重要的問題,但不需要給予答案——沒有甚麼是必然的。

她主張在歷史想像中求突破,以媒體考古學的方法重新想像電影發展的可能性。歷史上,因為電影有商機,一向是有資源的人主導如何使用一種媒介。我們其實可以想像:如果最初是由醫學家或旅遊文學作家發展活動影像技術,結果會怎樣?

其教研工作以「活動影像」(Moving image)為對象,不囿於既有的「電影」形式。活動影像是「反形容詞」的,令形容詞「化開」,難以定性,產生更多對話。

學生會因不同的原因拍攝,例如記錄一些情感和事件,涉及一個documentary impulse。她期望學生不再問「這樣好不好?這樣做對不對?」因這衝動而實踐,動手先於技巧,有很多種手法和工具可以用。

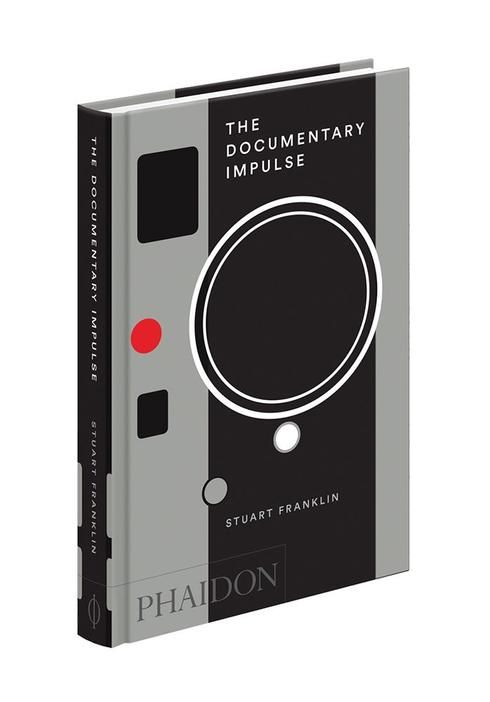

按:Stuart Franklin 的書 The Documentary Impulse,書名的意思是「the passion to record, with fidelity, the moments we experience and wish to preserve, the things we witness and might want to reform; or simply the people, places or things we find remarkable...」。Stuart Franklin 就是八九六四 Tank Man 的攝影師。

導演麥曦茵的心得是,創作者要找方法表達,go with the flow,遇障礙時選擇從善如流。

按:「從善如流」可圈可點,可指順勢而行但擇善而固執?

在合拍片的大趨勢下,電影人仍可混合各種製作手法,嘗試不同平台、不同進路、不同網絡,發掘新的可能性,例如海外發行 (如黃飛鵬的《落葉殺人事件》,是港日韓合製的跨國獨立製作)。

The Future of Hong Kong's Film Industry, the UK and China

UK-China Film Collab 主辦 (與香港浸會大學電影學院合作)

2021年4月16日

講者:盧偉力教授(香港浸會大學)、Cedric Behrel (Managing Director of Trinity CineAsia)

講座設定的問題是:當香港電影不能只靠經典作品、不能只靠中國資金、不能只靠電影節,怎樣繼續創作出受歡迎的香港電影?主持人陳曉雯以「你最喜歡哪部香港電影」來開始這場討論。

Cedric Behrel 的最愛是王家衛的《重慶森林》,而盧偉力教授最喜歡的香港電影是李晨風導演的《春》(1953)。這對比很有趣,我查看一下西方人推薦香港電影的片單,所選作品大多是1970年代之後。看來在1960年代及以前的香港電影研究、保育和國際推廣,需要同仁志士繼續努力。

Behrel 喜愛香港電影夠酷,充滿能量 。他認為世界電影成功之作大多以本土題材配合普世信息;現在進入中國市場是大趨勢;電影公司既有大製作,也有小製作,例如有古天樂等有心人支持香港製造,問題是人們想要哪一種「香港電影」?

盧偉力的建議是,香港電影要回歸傳統(例如粵劇電影)、再創造。即使香港人可能離散世界各地,香港電影要令觀眾有「家的感覺」,感到群體歸屬性,如李小龍的電影,感到自強,能建立海外華人群體。

按:有趣的是,他既指香港市民身份(Hong Kong citizenship),也指華人的身份歸屬(Chineseness),但兩者的異同正是香港人在文化認同方面所思慮的。否則,融入中國大市場便好,前途一片光明,不需多想「香港電影的未來」。

他認為香港電影需要言之有物的新血,藉電影言志,以藝術創作抗衡有敵意的商業環境,用歸一切辦法及資源,出盡法寶。

近年香港電影的趨勢也帶來一點希望:一些小成本電影也有可能賺錢。大製作反而高風險,因為經濟環境波動,小製作可能更有利。

按:小本製作如《幻愛》成本六百萬,票房超過一千四百萬時,導演周冠威表示才收回成本,但須包括賣出版權而非單靠票房。香港總票房一千五百多萬,屬少數成功例子。

盧偉力把「香港電影」的指涉範圍擴濶:他指要有香港的文化特色和主題,展現香港人的特質及性格、有香港的電影語言,自然會產生「靈光」(aura)。不必是香港發生的故事,甚至可以沒有香港演員。未來可見的是在香港以外的香港電影,但又不是「中國特色的」香港電影。

主持人陳曉雯總結:香港電影在於其風格、生活態度、思維,以及生存的意志。

按:無香港演員、不在香港這地方的「香港電影」,會是怎樣的電影呢?香港精神/靈光但可以無「實體」的香港,是否香港的未來?這是不是一種鬼魅般的未來?

影評人岑朗天在十年前曾提出香港電影的特性/主體性,不是內容實質,而是形式,是其動能與力度。這一點和國際間的香港電影迷(例如Behrel 所說的)「cool」 和 「energetic」互通。

符合常被人說起的「香港獅子山精神」:拼搏、努力、靈活多變。其實「中國人精神」也是很努力和很靈活多變,世界上很多不同地方的人亦然。問題是:為了甚麼而拼搏?我想「生存的意志」一點道出了21世紀初香港的時代特性:逆境意識、危機感、邊緣化——人們經常說「XX已死」就是一個表徵。不論音樂、電影、漫畫、法治還是整個城市,「已死」講足二十年,就是這種對危機的反應。但說得出「己死」就是認命了,再沒有未來。

「生存的意志」就是未認命的。

另外推薦一篇從體制及產業結構思索香港電影未來的文章「香港電影業還有未來嗎?」,原載於《明報》,轉載於《映畫手民》。作者蔡倩怡認為:「我們需要更多元的資金流進;也需要健全的發行與院線,壯大整個體系,才能真正看見香港電影業的未來。」她引用最近香港電台節目《鏗鏘說》蘇玉華訪問杜琪峰的一集:「或許杜琪峯更加明白現時的『遊戲規則』,做一隻『橡皮蝨乸』,游刃有餘,方是出路。」

杜琪峰說的「橡皮蝨乸」意指「撳極唔死」。就是一種求生意志的力度。

按民間香港電影研究者「威哥會館」所述,《橡皮蝨乸》本來是1984年一部無法上映的電影,徐蝦執導、董驃主演,改名《通天拍檔》,亦無法上戲院,出了影碟。