古代的脱口秀演员,比杨笠更加冒犯

杨笠又上热搜了。用不少网民的话说,她是“被冲了”。

究其原因,是她参与了某IT品牌的推广;探其本质,是她在某脱口秀节目上的言论被认为“太极端”。

我们很难不感到惊讶:一个词汇(比如“普通”),如果都能够在国内严苛的审核标准下正常被播出,那它是该多么温和。而如此不具有攻击性的语句,居然也能够刺痛网民的心,使他们感到“被冒犯”、“被讽刺”。

其实,脱口秀本身就是“冒犯的艺术”。而且,这种“讽刺精神”甚至不是舶来品,而是我国传统文化的一部分。

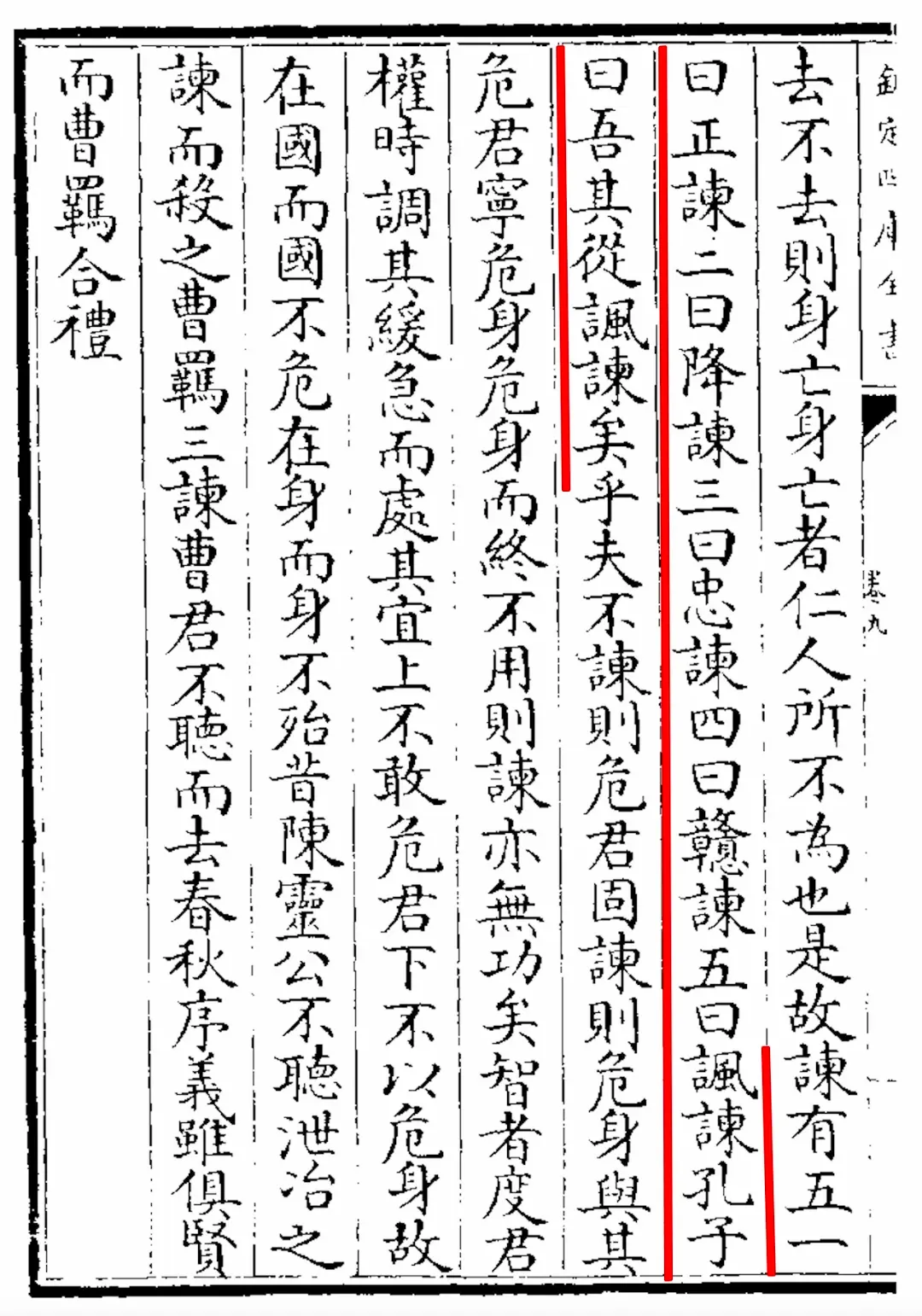

据古史传说,在黄帝、尧、舜、禹的部落时期,历代君主都广开言路,接受各种形式的进谏。不过,等到进入阶级、国家社会后,君主的面子神圣不可侵犯,因此就算进谏者是“我批评你是因为爱你”,往往也难逃一死。

在这种环境中,“讽谏”作为一种讲究委婉含蓄的进谏方法,渐渐取代了“直谏”。就连儒家创始人孔子,也不敢“冲塔”,坦诚交代称“吾从讽之谏也”。

而俳优——即以乐舞谐戏为业的艺人——古代的脱口秀演员,则是“讽谏”最成功的实践者。他们指出统治者的问题后,后者非但不会勃然大怒,反而会哈哈大笑。

就像这么笑

正因如此,俳优们也都敢于在节目中表达自己的意见。虽然有些人还是受到了惩罚,但是大多数俳优都被豁免,没有进入“因言获罪”的名单。正所谓“我优也,言无邮”,即“我是俳优,言论自由”。

俳优的社会地位不高,但在历史中的分量也不小。在《史记》中,司马迁甚至为这些脱口秀先驱单开一章,谓之《滑稽列传》。“优孟哭马”的故事就取自于此。

楚庄王之时,有所爱马,衣以文绣……马病肥死,使群臣丧之……王下令曰:“有敢以马谏者,罪致死。”

春秋时期的楚庄王有一匹爱马,天天给他吃好穿好,住得比文武百官还好,最后马得了富人病死了。于是楚庄王安排全朝给死马治丧,按照大夫的葬礼规格安葬它。身边的大臣接连劝谏,搞得庄王很生气,怒斥道:“谁反对我就弄死谁!”

这时,负责“讽谏”的优孟出场,并发表如下言论:

臣请以雕玉为棺,文梓为椁,楩枫豫章为题凑,发甲卒为穿圹,老弱负土,齐赵陪位於前,韩魏翼卫其後,庙食太牢,奉以万户之邑。诸侯闻之,皆知大王贱人而贵马也。

总而言之,优孟建议不要按照大夫的葬礼规格安葬这匹马,而是要按照君主的葬礼规格安葬这匹马。楚庄王听了恍然大悟,立刻下旨以“六畜葬之”。

经常网上冲浪的朋友可以看出,优孟用的这招就是“高级黑”,通过将错就错和走极端的方式,将矛盾推向顶峰,从而达到荒诞的效果。这样寓庄于谐,不失风趣幽默。

这种“高级黑”的手法并不少见。

秦始皇意欲劳民伤财、大兴土木、扩大菀囿,有俳优讽谏道“多纵禽兽其中 , 寇从东方来 , 令糜鹿触之足矣”,让始皇“知音顾之小,解弦为更张”;后唐庄宗为了打猎踩踏庄稼,一位县令直言,气的庄宗要赐死,有俳优上前对县令说:“汝为县令,岂不知吾天子好猎邪?……何不饥汝县民,而空此地,以备吾天子之驰骋!汝罪当死。”这也让庄宗乐开了花。可以看出,这些古代君王都用宽容接纳了对自己的讽刺。

除此之外,像今天的某些脱口秀演员一样,俳优们也热衷于使用“谐音梗”。

据《金史·后妃传》记载,章宗元妃李氏地位显赫,一手遮天。有次宫中举办宴会,两个俳优就演了一出双人脱口秀。

一个俳优问:“国内有什么吉祥的符瑞吗?”另一个俳优说“出现了凤凰”,且凤凰“其飞有四,所应亦异……向里飞,加官进禄。”这个“向里飞”就是谐音“向李妃”,意思是只要讨好巴结李妃,就可以加官进爵,高薪厚禄。

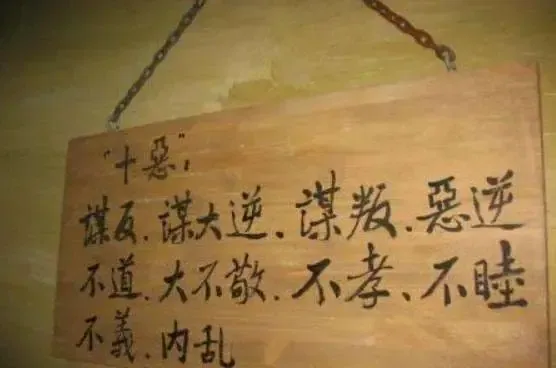

这种有关讽刺统治阶级却安然无恙的案例,实在数不胜数。直到“大不敬”在汉代成为一项重罪之前,“讽谏”这种脱口秀形式一直是中国古代语言艺术的重要组成部分。

“大不敬”后来还被加入“十恶”,不可被赦免

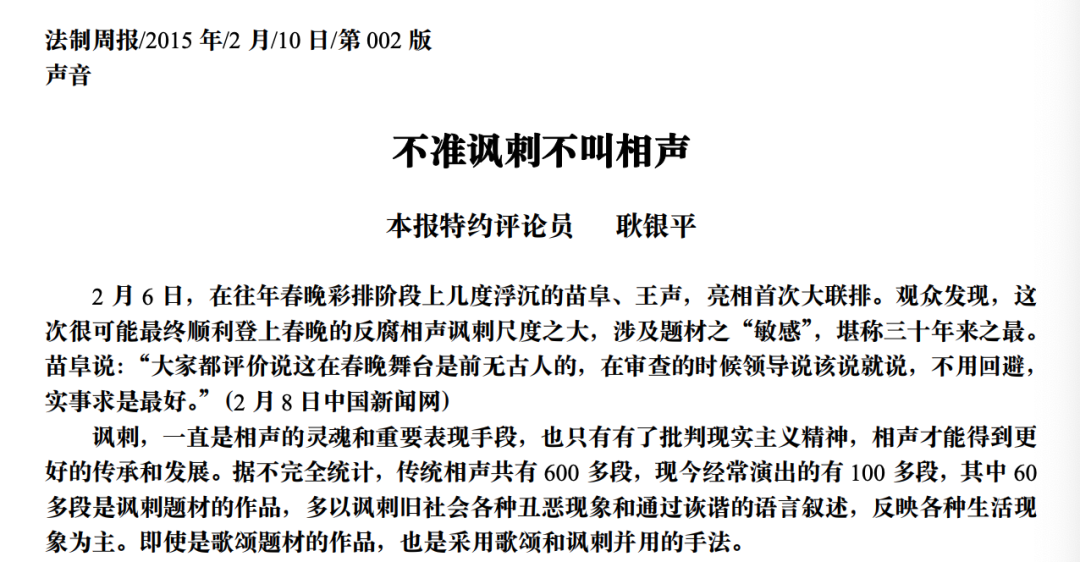

到了后来,相声演员作为俳优的接班人,也将这门讽刺艺术发扬光大——《讲帝号》、《改行》等作品都将矛头直指统治者;《假大空》、《小偷公司》等作品也都讽刺力度极强;2015年,法制周报还刊发评论称:“不准讽刺不叫相声。”

但是不知为何,最近几年,具有讽刺意味的文艺创作越来越少了,讲究歌功颂德的电视节目越来越多了,冒犯和批判像是小众爱好,媚上和媚众反而成了主流。

抛开大环境不谈,不得不承认的是,我们对于“冒犯”和“讽刺”的忍耐能力反而变低了:古代君王都能一笑置之的事情,很多网友却要通过谩骂、抵制和举报的方式来回应。

难道我们的地位比楚庄王要高?抑或是我们的面子比秦始皇更薄?

其实都不是,只是我们的心胸太过狭隘,甚至不如封建时代的独裁者宽广。而这种狭隘是多么的危险:当一个社会中的每个人都容不下任何的言语冒犯,大家就只能愈加割裂,最终造就所有人与所有人的战争。

更何况,今天杨笠可以因为她的段子而举步维艰,明天其他人就会因为某句话而寸步难行——而这个人或许就是我们自己。

保护脱口秀演员杨笠,就是保护我们发声的权利。