可悲的是,慘絕人寰的歷史,在現世仍在重演著 - - 讀《LA NUIT》

很背,自己其實是在上月於方格子讀到文友的書介時,才知道有一本如斯享負盛名的文學作品,記載著一段黑暗且悲痛的歷史,而作者埃利澤也獲得了一九八六年的諾貝爾和平獎。該文友本身有使用LikeCoin,所以閱讀過後,自己二話不說的為該篇文章給予了「Super Like」。

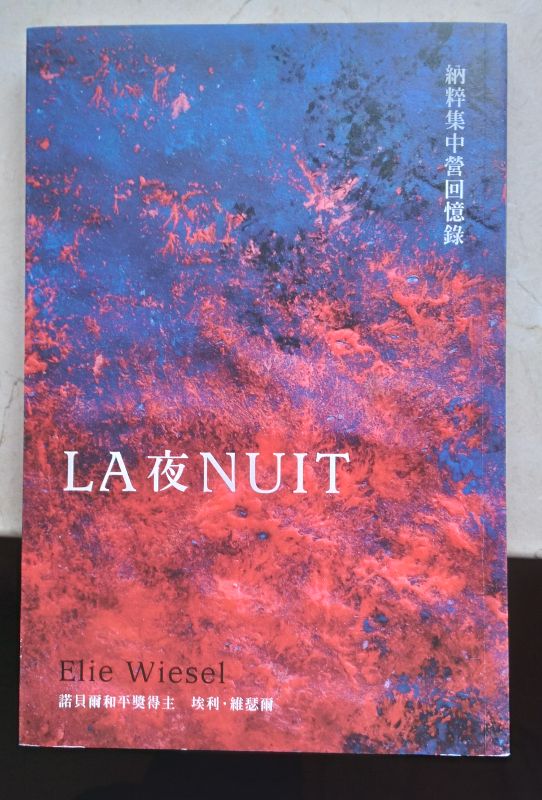

復活節假期路過書店,瞥見最新出版的「豬肉檯」上的書籍不算特別吸引,走到一角,發現了《LA NUIT》的蹤影,想起了文友的書介,便立馬決定購入。過了大約兩個星期,在完成之前積下來的書債後揭開這本書,一發不可收拾,僅用了一個週末,就讀完了這段悲痛駭人的真實經歷。

納粹德國為了滅絕猶太人,不斷設置集中營去囚禁著猶太人的肉體,又向他們施予超越人體極限的要求:重複且無緣由無意義的虐待式勞役(卻又好像無論如何都滿足不了軍官的要求)、語帶侮辱的命令言說、在寒風刺骨中裸體奔往另一座集中營,等等等等,單看文字描述已叫人毛骨悚然。集中營的一角總有個煙囪,那焚化爐持續地噴出火焰,傳來惡臭,警醒著人們倘若違反了命令、達成不了任務的要求,就要受到「淘汰」,穿過煙囪,化成灰燼。也有很多人,捱不住高強度的艱苦勞役,在雪地上、在營裡無聲的倒下了,就這樣退出了人生舞台。埃利澤也描述到,在由一座集中營跑到另一座集中營的過程中,感覺到自己是在很多無人認領、處理的屍首上踐踏著。

對於歲月過得尚算靜好的人來說,(突然)面對著看不到終結和盡頭的逆境,難免會覺得絕望,有想就此一了百了的念頭。埃利澤在抵達集中營的初夜,看著種種讓人瞠目結舌的場境,也有類近的感覺,覺得這個初夜蠶食了自己的信仰、讓他喪失生存的欲念、扼殺了自己的靈魂、夢想化成荒漠。但不斷出現的死亡威脅,讓恐懼的埃利澤拼了一次又一次的勁,強忍著肉體的疲倦和痛楚,通過了艱苦的考驗,避過了淘汰競選的法眼,又設法逃離將要被處決的環境。

雖然無法斷定逆境是否真的能激發人類的生存意志,但可以看到,讓埃利澤要堅持活下去的,還有他的父親,這是他在整段集中營歲月裡最為牽掛的一個人,他也有一種自覺,自己是父親在集中營的唯一精神支柱。埃利澤的父親畢竟已有一把年紀,面對著無日無之的折騰,也支撐得非常辛苦,在不少的場境裡,埃利澤都關顧著父親能否也撐得過去,也激勵著他不要就此放棄,甚有「共同進退」的姿態。一次,集中營受到敵軍的襲擊,所有人四散,埃利澤一度閃過一個念頭,想著自己倘若能擺脫這個「重擔」,就可以只需照顧好自己,全力為自己的生存奮鬥。可是他很快就對自己有著如斯的想法而感到羞愧。最後,埃利澤的父親染上惡疾,在彌留的時候,父親一邊呼喚著埃利澤的名字,可是巡房的軍官嫌他吵吵鬧鬧,給了他一頭重擊。埃利澤的身體害怕捱揍,只是靜止不動,凝視著自己的父親。到了翌日早晨,埃利澤瞥見本來父親躺著的床已經換成了另一人,代表父親已被送到焚化爐。他無法哭泣,但心坎裡也沒有了淚水,只能感覺到,意識的底層會有一種「終於自由」的思緒。

納粹集中營的殘酷歷史,雖然已是七八十年前的事,但是對於當下的我們來說,卻又毫不遙遠。這十數年來,中共政權持續打壓新疆的各個少數族裔,包括但不限於維吾爾和哈薩克人,多人被殺害,又設置多座集中營作強逼勞動和洗腦教育等,加上各種監控科技的應用,如斯的形態跟納粹集中營相距不遠。香港的逆權運動不幸地喚醒了中共政權更強烈的危機感,全面管治權下,香港人凡的自由權利不斷收縮,加上「色字頭上一把刀」的惡法陰霾下,沒有準則的紅線,讓越來越多人俱有身陷囹圄的風險。風聲鶴淚的新屋嶺,以致早前流傳「愛國教育基地」的籌建,也教人聯想到集中營的雛形。

雖然在《入境條例》的修訂下,民眾無法自由「逃生」的香港,也看似會成為一個偌大的集中營,但囚禁式的設施仍有出現的可能,令一個又一個的香港人無故「被消失」接受密集式洗腦和強制勞動。在窄窄的四面牆或更大的圍牆內,要活下去「鬥長命」,我們需要思考如何面對在營裡「一齊捱」的親友和同路人:要守望相助還是互相攻奸不擇手段讓自己得以「上位」留在相對安全的處境;要讓所有人都齊齊整整的完成任務還是忍痛放棄會拖累所有人的人,這些都是大時代下對我們的一些黠問。

這也是為何這本書,在今天的香港,仍然值得閱讀的一個原因。