劳工|自动化是解决制造业招工难的一剂良药吗?

文|在野

过去十年间,中国出口加工型制造业面临的国内外挑战愈演愈烈,首当其冲的就是招工难问题。从客观原因看,2011年以来中国劳动年龄人口出现结构性变化,数量不断下降,而且随着中西部地区的发展,区域和城乡差距缩小,农民工逐渐从跨省流动向本地就业转变,导致沿海地区频繁出现用工荒;从主观原因看,即使近年来各地最低工资标准逐渐调高,农民工的收入仍然处于较低水平,难以负担在城市高昂的生活成本,加上工厂里严苛僵化的管理模式,使得农民工,特别是年轻一代对制造业中不自由的流水线工作的意愿不断降低。

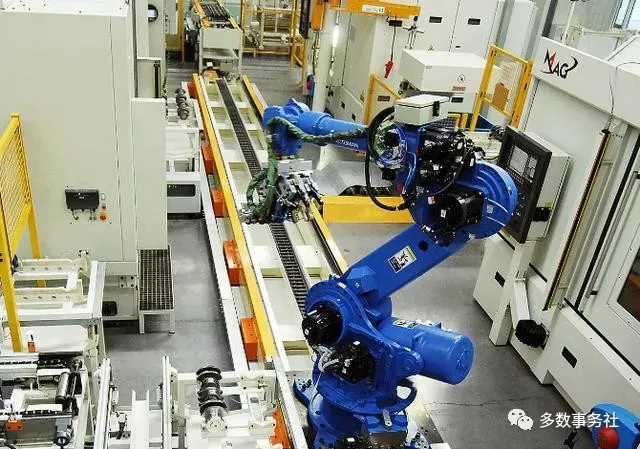

为了解决这一问题,政府和企业纷纷大力倡导和推动生产过程的自动化升级。具体表现为工业机器人的装机数量不断增长,2013年中国已经超过日本成为世界第一大工业机器人应用市场,到2019年中国工业机器人的装机总量已经达到了78.3万台,而且在新冠疫情的影响下,以全自动口罩机为代表的自动化设备的应用范围和规模从去年到现在进一步扩大。在此背景下,劳动力市场将不可避免地受到制造业自动化升级的影响:虽然招工难问题可在一定程度上得到缓解,但是技术性失业对农民工的伤害更值得关注。接下来,本文就“机器人怎么换人”、“机器人换掉什么人”、“被换掉的人去哪了”这三个问题作进一步阐述。

根据笔者在珠三角的田野调查,就动力而言,地方政府基于优化产业结构、培育新的经济增长动能的目的,非常积极地推动“机器换人”,并为之提供数量不菲的财政补贴;企业实施“机器换人”的根本动力在于借助工业机器人的持续性和稳定性来提高生产效率、改善产品质量,而缩减生产成本只是一个相对次要的考虑。

就产业而言,汽车、电子和家电是最有代表性的应用工业机器人的行业,尤其是在汽车的生产过程中,冲压、焊装、涂装和总装四个环节需要大量工业机器人的参与,有的甚至实现了100%的自动化。就功能而言,焊接、冲压、搬运、码垛、打磨和喷涂是工业机器人在生产线上的主要应用,用于替代工人执行具有重复性、疲劳性和危险性的工作。

孙中伟和邓韵雪的研究表明在广东范围内,制造企业使用工业机器人已经较为普遍,他们的样本中有半数企业已经开始实施“机器换人”。笔者采访的位于产业链中上游的工业机器人系统集成商和本体生产商近年来的产品供应也增长迅速。政府公开信息显示,东莞从2014年到2017年共有2698个企业申报“机器换人”专项基金,企业新增设备达7万余台,而佛山从2015-2017年共扶持368个“机器换人”专项项目,应用机器人超过7000台。

这些数据有助于估算技术性失业的规模,比如东莞官方预计“机器换人”项目减少用工19万人。当前并没有全国性或区域性的相对准确和全面的数据揭示到底有多少农民工被工业机器人替代,但是不同学者的定性及定量研究均反映出这一问题不容忽视。孙中伟和邓韵雪对299家已经实施“机器换人”制造企业的问卷样本分析发现,平均每家减少96人,约占员工总数的9.58%,这些被替换的工人中有89人是普工,占比90.66%。而程虹等基于2015-2017年“中国企业-劳动力匹配调查”的经验数据,分析出机器人对劳动密集型行业的企业劳动力整体替代效应为2.9%, 但是对中国劳动力市场的整体替代效应约为0.3%。

笔者认为在不同行业机器人对工人替代率的差异主要取决于企业自动化升级的路径和规模。一般来说,中小企业如果选择使用少数机器人工作站来执行焊接、码垛等危险性、重复性的岗位,替换工人的数量较为有限,而如果是大型企业实现整条流水线乃至全部车间较高程度的自动化,受到影响的工人数量就大大增加。就笔者调研过的企业而言,一台机器人基本可以替代3-4个人,而整体用工人数的减少在10-30%之间。

从招工难的角度看,中国制造业的自动化趋势难以避免,但是随之而来的技术性失业似乎并未引起太大关注,这跟企业和政府所采取的执行策略、技术话语以及地方主义密切相关。

首先,企业的产业升级决策并不需要听取农民工的意见,他们只能被动接受;而且企业的自动化改造并不是一步到位的,反而是在逐步实施的过程中,通过“自然流失”的方式缩减员工规模,比如合同到期后不续约,以及减少加班时间来让工人自离,这样企业就不需要为技术性失业负责并支付赔偿金。此外,即使企业需要新型的技术工人来操作工业机器人和自动化设备,他们也倾向于在劳动力市场直接雇佣,因为内部培养成本较高,而且还面临被同行企业挖角的风险。

其次,在当前科技竞争的背景下,乐观主义的技术决定论占据了舆论的主流,“中国制造2025”、“智能制造”、“工业互联网”等新名词新政策层出不穷,形成一种话语霸权,机械地形成所谓高端与低端的对立,忽略了劳动密集型产业升级的长期性和复杂性,结果是在媒体上形成低端制造业肯定要被淘汰的社会预期。因此,当低端就业的农民工被代表高端技术的工业机器人所替代时,人们更多看到的是所谓科技进步创造新的就业,而失业问题被忽略了。另一方面,农民工也会把失业归结为自己的技术和能力不够,被替代是自然的,这种新自由主义的论述笔者在田野调查中听到很多农民工说起。

最后,在二元分割的劳动力市场条件下,城市政府并不需要为农民工的失业问题负责,反而可能会提倡他们返乡振兴乡村,这样城市政府就能减轻在社会治理和公共服务方面的负担,这是某些城市直接或间接执行所谓驱逐“低端人口”行动的根本考虑。但是,现在的农村社会并没有足够多的工作机会支撑大规模的农民工返乡,失业问题转嫁和蔓延,造成的后果是社会不平等在区域之间和城乡之间进一步恶化。

鉴于以上三点原因,制造业的自动化升级会逐步对那些年龄较大的、受教育水平低的、缺乏技能的、特别是女性的农民工带来非常消极的影响,因为这些工人受到年龄、性别、学习能力等客观条件的限制,几乎不可能通过内部和外部的职业培训实现技能升级而重返劳动力市场。虽然有的企业会通过调岗的方式让这些人去其他厂区、部门或岗位,但是他们面对新的工作往往存在不适应性。笔者采访的一位汽车零部件厂工人就是如此,因为生产线技术改造,他从生产岗位被调到质检岗位,但最终的结果还是离开。

此外,有些具有一定的技能要求、而又是危险性的岗位,比如焊接、喷涂等,尽管机器人的引入会减少农民工的职业病伤害,但是当他们从技术岗位转为普通岗位时,收入下降是很大可能发生的,或许他们可以采取一些抗议行动,但效果相对有限,一是因为这些工人数量往往较少,二是因为相比于机器人稳定、精确、持续的焊接和喷涂,他们建立在专门技能基础上的结构性力量已经被削弱殆尽了。

制造业自动化升级导致的技术性失业已经成为一个不争的事实,即使总体规模仍难以估量,其对劳动力市场的影响已经显现。按照欧美国家的经验,机器人的使用对低技能农民工最主要的负面影响是迫使他们的就业从制造业向服务业转移,而且农民工的受教育程度越低,这种跨行业转移越明显,这或许是孙中伟和邓韵雪的研究中,只有27.61%的人担心因为机器换人而技术性失业的原因,因为其他超过七成的受访者可能觉得在服务业可以比较容易地找到新工作。笔者的一位访谈对象曾经在工厂操作CNC机床好些年,现在由于CNC机床全都自动化了,他只好转行去做足疗按摩,这是一个很典型的例子。

国家统计局发布的《农民工监测调查报告》显示,2018年农民工在第三产业就业的比例首次过半,达到50.5%;在刚刚发布的最新报告中,这一数字继续增长到了51.5%,这一数据在宏观上印证了就业从工业制造业流向服务业的趋势。但是,这并不意味着中国经济中劳动生产率的提高,相反,大量的农民工仍然从事家政清洁、网约车、外卖骑手、日结等低技能工作,可能到手的工资有所增加,但是这类工作通常是短期的、临时的,可能需要付出更多的工作时间与情感劳动,又缺少社会保障,一旦遇到劳动侵权等争议,难以通过劳动法律法规来维护自己的合法权益,从事这类不稳定工作面临的摩擦性失业的几率和频次大大增加。

从这个角度看,“机器换人”导致的劳动降级更多是体现在农民工跨行业就业过程中。相比于制造业工人,服务业工人的工作场所分散,劳动时间不集中,更加原子化,这天然地限制了他们发起“野猫式”集体行动的可能性与影响力,因此,即使这些工人的遭遇能引起社会公众的同情,但任何改变的力量在结构性的障碍中都难以组织动员。

总的来说,笔者认为不能把自动化作为应对中国制造业发展问题的唯一方案,一方面,“机器换人”需要高资本投入,即使政府提供补贴,企业仍需要大量投资,对出口型企业来说这存在一定的风险,万一订单减少甚至取消,自动化得不偿失,因此制造企业自动化升级仍然是一个长期、渐进、曲折的过程;另一方面,没有职业教育和社会分配制度的改善,单纯的技术投资也无法实现全要素生产率的极大提高,因为先进的机器设备是需要掌握专门技能的新技术工人来安装、操作和维护,就此而言,让更多的农民工参与职业技能培训,转型成为新技术工人,并享受到更多的经济社会权利是需要持续推动的方向。

最后,尽管制造业存在种种问题,过去四十年的发展已经建立了一套法律规制体系,对农民工的基本权利有基本的保障,相比之下,服务业仍处于蛮荒状态,劳动关系的确认,社会保障的覆盖,争议处理的推动,工会组织的介入都是需要从基础做起,否则,各种形式个体和集体的极端抗争行为必然不断发生。