澳門是法治社會嗎 (下)?

作者:房間裏的人(社科研究者)

在《澳門是法治社會》上篇中借用了Randall Peerenboom的分類法,提出了兩種「法治」的理解方法。其中「基本版法治」的兩個功能分別是「通過法律的形式約束政府專斷獨行」和「提供一個公平的糾紛解決機制」。

但法律並不存在於「真空」,而是由「人」去運行,上述兩項功能必然受到具體的現實環境影響。換言之,作為法律的執行人,法官和律師這兩個群體如何「實踐」法律就尤其重要了。在〈立而不用的《國安法》和澳門司法制度的新常態〉中,我們引用了法學家Ignazio Castellucci的研究,指出澳門司法制度存在保守和傾向「遵重法規」的法條主義傾向。借用終審法院院長岑浩輝接受《澳門日報》訪問中的說法,法院是一個「穩定器」:

回歸二十年來,澳門各級法院在正常有效行使司法權力過程中,完全發揮了司法保障的職能,確保社會穩定、和諧,確保「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治能夠順利實踐。”岑浩輝說,這體現了我們終審法院和司法體系的「穩定器」重要作用。

至於律師群體方面,我們知道香港的大律師公會是一個非常活躍並積極就社會議題發聲的群體。比如今年剛御任的前主席戴啟思(Philip John Dykes)本身是知名的人權律師,2018-2021在任期間就「一地兩檢」、《國歌法》、《逃犯條例》等議題上均發表過意見。同樣的情況亦甚少見於澳門律師公會,例如在《逃犯條例》的議題上,相比起香港大律師公會長達13頁的具體專業意見,現任澳門律師公會主席華年達(Valente)在接受媒體訪問時,表達的更多是態度上的意見。

如何解釋同樣處於《基本法》下的兩個特區,律師群體截然不同的表現呢?

「小」澳門的結果

一個可能的解釋是─和城市的大小有關。根據黃以恆和鄺英豪對香港和澳門的比較研究,他們認為雖然香港和澳門在物理上都算是「小」城市,但當後者的面積只有前者的不到三十分之一的時候,「小」的程度差異會產生現實的政治後果。比如說「小」意味著產業單一,意味著人和人之間的關係連結緊密,容易因為社會規範的壓力,人們不敢表達有違「主流」的意見,也意味著政府容易對社會進行控制,因為政治競爭有限,很難對政府權力進行制衡,得罪有關當局的話,生存立刻就有危機。

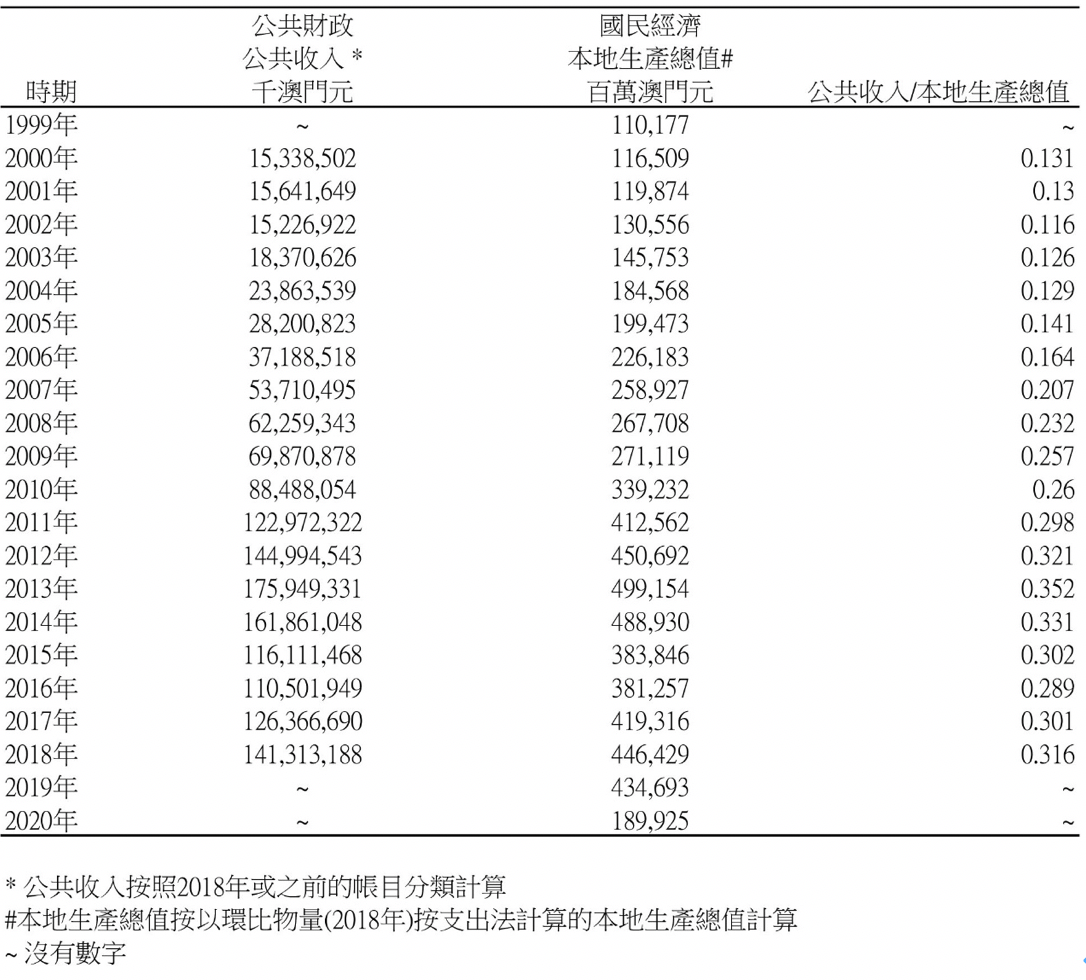

這種「危機感」是實實在在的,下圖顯示的是澳門回歸後政府財政收入佔本地生產總值比率的歷年變化:

可以看到隨著澳門2002年開放賭權,澳門政府變得越來越有錢。在產業單一的澳門,各個行業會發現原來政府才是最大的「買家」,這是一種有澳門特色的「賭場資本主義」表現。於是為了生計生意著想,整個社會就會容易聯合起來,懲罰不聽話的人。比如「老牌」民主派議員吳國昌在成為立法會議員前是中國銀行澳門分行的職員,其後因為其政治理念而被解僱。

同樣的道理也適用於律師群體。在2018年現任立法會議員蘇嘉豪,對立法會中止其職務提起了法律程序進行上訴,在本地媒體《澳門平台》(Plataforma)的報導中,有一段耐人尋味的描述:

立法會取消其司法豁免權後,蘇嘉豪的命運轉到初級法院手上。他起初在聘請律師時遇到困難,或要政府指派的律師代表出庭,但他在1月選定何睿智(Jorge Menezes)和李奕豪(Pedro Leal)作為他和鄭明軒的辯護律師。

🔔小知識:何為蘇嘉豪案? 2016年,未當選議員的蘇嘉豪,以反對澳門政府向廣州暨南大學撥款一億元為名,組織抗議遊行並被警方以「非法集會」起訴。2017年待蘇嘉豪當選議員後,一度因為其有可能因案件被判刑,被立法會暫停職務。

本來涉及到政府作為訴訟裏其中一方的行政和憲法案件在澳門就極少,從有限的案件裏,我們可以看到和政府對簿公堂的另一方,可能會出現無法找到代理律師的情況。這樣的話,當事人又如何可能保障自己合法的權益呢?

註:封面人物為澳門終審法院院長岑浩輝。

👉支付澳門研究,每月一杯廢水價錢訂閱【在帝國邊陲講故事】:

https://bit.ly/3uHxd5U

👉「澳門學16號」過往文章一覽:

https://bit.ly/3fWawq