魚目(靈異 / 驚悚)

牠仍在瞪著我。

我知道自己不該為此生起恐懼,但還是不自已別過臉去。太遲。那失去神采的眼眸已然烙印在我的腦海裡,揮之不去。微濁的眼白和無焦點的黑瞳依然瞪著我。

抵不住。

痠軟痺感從腰背間生起,往上延伸,直達後腦勺。頭皮下的肌肉微微抽搐,有如海浪一波又一波地翻騰著,甚有節奏地拍打那森白髗骨,向脆弱的大腦求救——怎麼辦?怎麼辦!

滿腔灼熱縈迴不散。毛孔卻被莫名的寒意不斷刺激,紛紛收縮,豎起毛髮。冷熱相煎下,我突感暈眩,瞬間失去重心,整個人跌倒地上。

不行!要休息!

我或爬或蠕到客廳去。

矇矓間,我在梳化上昏睡過去。

***

醒來。天色已黑,慘白色的戶外廣告照明燈光穿透窗戶玻璃滲入屋內。整個客廳黑一片、白一片,徹底從眩目的彩色世界分割出來。四周寧靜得可怕。耳朵彷彿失去功用,聽不見任何聲響。

不,隱約聽到廚房傳來的滴水聲。

滴、滴、滴、滴、滴……

我再次想起牠——那條死不瞑目的魚。

今早逛街市經過魚檔時,我看見死翹翹的牠,無意間與牠的目光對上。頃刻間,身邊的人事物統統淪為背景雜音——全世界只剩我和牠。

明知道魚是沒有眼皮,無論是活是死,牠的雙眼只得圓睜著。但我感覺到牠是有意識地瞪著我,牠是衝著我而來到這海鮮檔,牠是為了與我獨處而冒死離開海洋。我必須回應牠對我的渴求,絕不可辜負牠!

我匆匆買下這條顯然不新鮮的魚……

滴、滴、滴、滴、滴……是盛夏的炎熱令我生起錯覺嗎?也許吧。不論原因為何,我總得要處理牠,至少要將牠放入垃圾袋裡,趕在清潔女工收集垃圾前丟出屋外。

廚門框前,我停下腳步。沒有預想中的噁心腐臭,甚至是嗅不出絲毫魚腥。我多走幾步,發現本該在洗滌盆的牠已然失去蹤影。百思不得其解之際,一絲熱風自窗入屋,吹過我的臉。

難道是經過的猛禽或老鼠叼走了牠?

我鬆一口氣,繃緊的眉頭終於重歸平順。

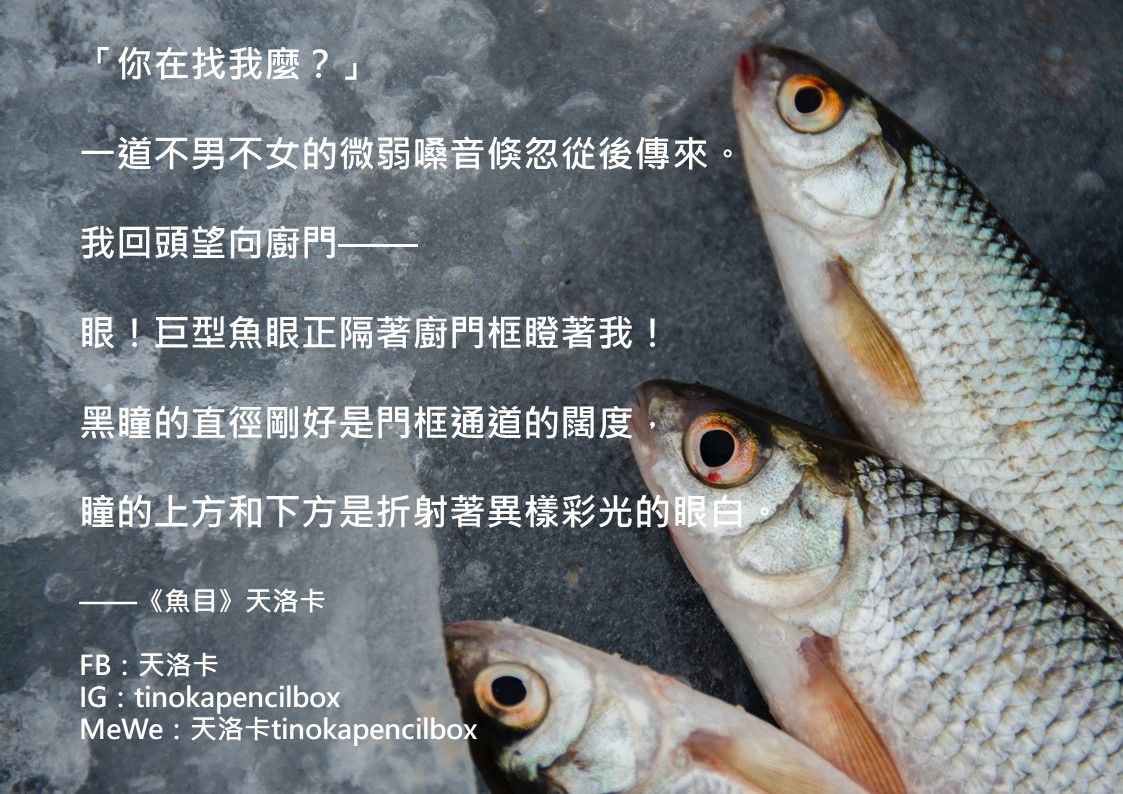

「你在找我麼?」一道不男不女的微弱嗓音倏忽從後傳來。

我回頭望向廚門——

眼!巨型魚眼正隔著廚門框瞪著我!黑瞳的直徑剛好是門框通道的闊度,瞳的上方和下方是折射著異樣彩光的眼白。

我的腦袋不聽使喚,不斷推測和想像魚頭的大小和魚身的長度,間接將恐懼推向高峰。尖叫聲已然離開聲帶和喉嚨,快要脫唇而出之際,多條觸手從魚眼黑瞳中央高速迎面伸來,掩著我的嘴巴,緊纏我的四肢和頸項,將我整個人提起至半空。

沒有被衣物覆蓋的皮膚與觸手緊貼著,再不願意亦沒能無視它們的質感,潺滑、柔韌。半透明的烏亮表層下,是紫黑色的血管,或粗或幼的。血管壁規律地起伏不停,有如心臟跳動那樣。噗、噗、噗、噗、噗……

我嚇得快要昏厥,兩個鼻孔本能地粗喘著,務求腦袋保持清醒。經過血液的運送,氧氣到達心臟之處。噗、噗、噗、噗、噗……

頭腦稍為清醒之際,我發現自己和觸手的心律節奏竟然同步起來。噗、噗、噗、噗、噗……是巧合?

「世上沒有巧合之事。一切皆有因果循環。」嗓音淡然回應。

我聞言感到釋懷——原來是自己作的孽,並非無故飛來橫禍。

「來吧,該是時候償還你欠『我們』的。」

更多觸手從黑瞳伸出,沿著我的腳踭、小腿、大腿以蜻蜓點水之姿往上爬……

***

猛然醒來。天邊泛起魚肚白,是月落日出的曖昧時分。不明不白不清不楚,鬱悶的,壓抑的。

頭很痛,像是撞傷的後遺,亦似是徹夜受風吹後的赤痛。

昨夜發生過甚麼事?我怎會在廚房地面睡著?

也許是昏倒——我哭笑難辨。

應該是昏倒——我竭力催眠自己。

肯定是昏倒——我被恐怖巨魚侵犯僅是惡夢一場。

我雙掌按地,勉力撐起身體,無視下體的痛楚,緩緩步出廚房。

沐浴更衣,乘搭鐵路上學去。繁忙時段,人如鯽,擠在罐頭一樣的車廂裡,隨著運輸軌被分發到各地去。妻離子散,各在一方。活下去,活不下去。

誰在乎?我在乎!掛念,怨恨,復仇。合情合理……

旁人紛紛掩鼻後退,彷彿我是惡臭來源。不。不是「彷彿」,而是千真萬確:我也嗅到自身散發出來的濃烈魚腥味。但我站在原地,佯裝一切安好,繼續舉手拉著吊環扶手對窗發呆。

景物匆匆由右至左掠過,消失速度快得兒戲。像我的父母,逝去匆匆。他們都是漁民,乾癟黑瘦,混身一股天然海風鹹香。某天他們出海打魚,再也沒有回來。我明白那是甚麼一回事,沒有流淚……

旁人在列車停站時爭先恐後奪門而出,只剩我一人愣在車廂裡。我知道他們為何驚恐——我的腹部在短短半分鐘內鼓脹得把裙子撐爆了,露出佈滿紫黑血管的肚皮。如果內裡的是人類嬰兒,我相信是四個並排著的胖白小娃。

父母失蹤後,兄姐將我送到大城市升學,待我畢業後回鄉幫忙打理父母遺下來的漁業生意。我一直期待學成回鄉與兄姐團聚,誰料一年前他們相繼失蹤……

半透明羊水沿著我的腿往下滴流。我沒有驚恐,反倒覺得自然——生孩子,有多稀奇?我冷靜躺在地面,張開雙腿,操控下體肌肉,使勁將孩子們推出來。

一分鐘?兩分鐘?五分鐘?十分鐘?抑或是更多?

怎麼時間如此難過?

我的意識開始迷糊,無法集中精神操控身體,身體彷彿不屬於我。漸漸地,我感覺不了雙腿的存在……不。我該說「我感覺不了『雙』腿的存在」。兩腿如一體,沒能光是移動左腿或右腿,痛會一併痛,放鬆時會一起放鬆。

我意識到有甚麼特別狀況已然發生在我身上,但我最在意的並不是自己,而是孩子們能否順利由子宮口離開。不過我後來知道自己多慮了:孩子們都是聰慧的,懂得自行另覓出路。肚皮不再撐得鼓鼓的,孩子們在我體內各處游來游去。部分性急的橫衝直撞,搶先撐開我的嘴唇衝出來。

啪啪啪啪啪——啪啪啪——啪啪——孩子們竭力扭動身體,猛力拍打地面,以頻密而微弱的拍擊聲代替哭喊聲。

不消數秒,更多孩子自我七孔魚貫而出。

啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪——是鼓掌歡呼聲!孩子們在感謝我的犧牲!

「只要漁民死光了,海裡的孩子們活下去的機會就更大!」

我感動得流出眼淚來:生命真奇妙!

啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪——啪啪啪啪啪——啪啪啪——啪啪——啪——掌聲冉退,黑暗襲來。

我原以為自己累得合上了眼睛,誰料在最後一刻我才發現自己早已沒有眼皮。