汪宏倫:我們能和解共生嗎?反思台灣的轉型正義與集體記憶 |《思想》42期:解讀川普現象

現階段有關轉型正義的討論者,並未優先釐清歷史真相,就性急地追究過去威權時代的政治責任。以遮蔽歷史的方式,把自己裝扮成正義使者,這種做法並不符合正義的原則。

本文篇幅很長,共有3萬8千字,預計閱讀時長3小時。包括以下章節:

- 一、導言:從「中華民國建國時間」談起;

- 二、概念源流考:什麼是轉型正義?

- 三、歷史認識、集體記憶與和解

- 四、台灣的兩種集體記憶典範

- 五、記憶的利用與濫用:不可共量與不可共存的兩種典範

- 六、台灣的戰爭遺緒與共同體的起源問題

- 七、政治的道德基礎與道德的政治基礎:關鍵時刻、外部因素與地緣政治;

- 八、結語:「轉化式對話」與和解的價值

感謝大家支持《思想》,此文也很重要,故免費公開分享給大家。

之後《思想》圍爐將持續更新更多文章(每一篇都大概這麼長....),歡迎大家訂閱《思想》圍爐。

(作者:汪宏倫,中央研究院社會學研究所研究員,研究領域包含歷史社會學、文化社會學、政治與社會理論等。歷年研究涉及台、日、中等地之民族主義與歷史記憶,探討東亞現代性中戰爭、情感與價值觀諸問題。曾任《台灣社會學》主編,並主編《戰爭與社會》,合編《帝國邊緣:台灣現代性的考察》、《族群、民族與現代國家》等書。)

It must be recalled, first, that among all the virtues, the virtue of justice is the one that, par excellence and by its very constitution, is turned towards others. … The duty of memory is the duty to do justice, through memories, to an other than the self. [1]

── Paul Ricoeur

現階段有關轉型正義的討論者,並未優先釐清歷史真相,就性急地追究過去威權時代的政治責任。以遮蔽歷史的方式,把自己裝扮成正義使者,這種做法並不符合正義的原則。[2]

── 陳芳明

一、導言:從「中華民國建國時間」談起

2020年10月10日的國慶日剛過,就有人發現在Google網頁上輸入「中華民國建國時間」,會自動跳出「1949年12月7日」的結果。這個搜尋結果的截圖很快在網路上瘋傳,也上了新聞媒體,一時成了網友茶餘飯後的話題。但是,就像台灣大部分的新聞一樣,過了兩天熱度隨即消失,被人們逐漸淡忘。

為何Google的搜尋網頁會出現這個結果,Google並沒有提出正式說明,外人不得而知。不過,1949年12月7日,正是中華民國政府自大陸播遷來台的日子,也可以說是台灣事實上與中國大陸脫離政治連帶的起始點,把這個日子當成是「中華民國建國日」,似乎也頗符合蔡英文政府的史觀──儘管當時並沒有「建國」的事實(有些人則認為是「流亡」),而且社會對此並無共識。蔡英文總統在2019與2020年的國慶日談話,分別強調「中華民國在台灣已經屹立超過七十年」與「過去七十一年來」,著眼的也只局限於1949年之後的歷史,因此,把中華民國的建國時間推定為1949年,似乎是在呼應民進黨政府的官方說法。

在台灣的政治脈絡中,國民黨及藍營支持者經常批評民進黨政府與綠營的政治人物向來不願正視中華民國,卻又「借殼上市」,把國號偷偷改成「中華民國台灣」,宣稱台灣已經是個主權獨立的國家。這似乎已經是個老生常談,每隔一陣子就會被拿出來議論一番。本文無意涉入這些政治爭辯,倒是想藉著這個話題,檢視另一個與此相關且具有高度爭議性的議題──轉型正義。乍看之下,轉型正義與「中華民國建國時間」似乎沒有直接關聯,但筆者將在下面指出,這兩個看似不相干的問題,背後卻有著千絲萬縷的複雜糾葛,值得進一步釐清。

轉型正義這個概念,在1990年代由西方學者提出,當時主要針對的是蘇聯與東歐共產集團的解體,以及第三波民主化(包括拉丁美洲、非洲、亞洲等地區的新興民主國家),在政體轉型之後必須處理的種種問題。這個概念被提出之後,相關的論述如雨後春筍般出現,蔚為一股風潮。台灣也在2000年代、第一次政黨輪替之後搭上這股風潮。陳水扁上台之後,並未積極推動轉型正義的工作,因此飽受民進黨支持者的批評。2006年,政治學者吳乃德撰文指稱轉型正義乃台灣民主化的「未竟之業」[3],並在翌年與一群志同道合的朋友創立了「台灣民間真相與和解促進會」(簡稱「真促會」),從民間的力量致力推動轉型正義的工作。馬英九執政的2008至2016年間,雖然表面上配合真促會等民間人權團體做了一些推廣人權理念的工作,但實質上並未積極正視轉型正義的問題。2016年蔡英文代表民進黨競選總統時,將轉型正義列為她的重要政見之一,當選上台之後更先後成立了「不當黨產處理委員會」(簡稱「黨產會」)與「促進轉型正義委員會」(簡稱「促轉會」),積極推動轉型正義的工作。

然而,不可諱言的是,轉型正義這個概念本身,並非毫無問題,而它在世界各地的實踐與推動經驗,也不乏爭議。台灣自不例外。尤其2018年,剛成立不久的促轉會便爆發「東廠事件」,時任副主委的張天欽在內部討論時倡議促轉會要扮演「東廠」的角色,協助民進黨政府在當年的選舉中打擊政治對手。促轉會內部人員因為無法認同此種做法,自行向媒體爆料,一時群情嘩然,引發軒然大波。促轉會的主委與副主委相繼下台,不但造成促轉會的業務無法正常推動,也使得「轉型正義」一詞遭到嚴重的污名化,反對者抓住機會大做文章,認為轉型正義只是民進黨政治鬥爭的工具,完全缺乏正當性,更毫無正義可言。

拋開黨派鬥爭與政治操作暫且不提,我們可以暫先假設,轉型正義的出發點可能是好的、用意良善的,否則這個概念不會在提出之後,在全世界各地獲得廣泛迴響,並得到包括聯合國在內的許多跨國機構、人權團體與各國政府/非政府組織的支持。我們很少看到一個新的概念,在提出之後,馬上被學界與實務界大量採用,它說明了這個問題在當前世界的急迫性與普遍性。作為「第三波民主化」的代表個案之一,台灣要努力跟上這股潮流,或許無可厚非。然而,橘逾淮為枳,同樣一件事物,搬到不同的地方可能產生不同的結果,甚至完全變了樣。

儘管各國經驗不一,大部分的人都會同意,轉型正義的終極目標,是要讓一個民主轉型中、或轉型後的社會,能盡快穩定下來,促進社會整合,達成和解共生。但這個目的是否可以透過轉型正義的手段達成,經驗上並不一致,學理上也未必有共識。在台灣,轉型正義其實也面臨不少批評與反對的聲音,而這些聲音,多半來自國民黨的支持者或民進黨的反對者 [4]。由於台灣的轉型正義直接處理的是國民黨在威權統治時期的作為,因此轉型正義的贊成與反對的聲音,與政黨傾向頗有重合,涇渭分明,不難理解。然而,面對這些批評的聲音,民進黨政府以及轉型正義的倡議者鮮少正面回應對話,僅是將這些反對的聲音當成是「保守勢力的反撲」、「威權體制的殘餘」、或是「對進步力量的抗拒」,彷彿只要大刀闊斧實行,就可以達到正義目標,實現進步價值。

然而,如果轉型正義只是政黨之間的理念或路線鬥爭,或許還比較容易理解,但如果轉型正義也遭到國民黨的反對者、或是「泛綠」支持者的批評,問題似乎顯得更為複雜了。2020年6月1日,也就是在促轉會兩年階段性任務屆滿的翌日 [5],長期致力推動轉型正義的學者吳乃德在《自由時報》投書,題為〈轉型正義的台灣想像〉。這篇投書非常值得玩味,因為文章開門見山第一句話是:「想像台灣終於有了致力轉型正義的正式組織,然後想像這個組織的工作。」[6] 台灣並不是沒有致力轉型正義的正式組織,那就是促轉會,完全不需要想像。吳乃德必須「想像」台灣「終於」有了致力轉型正義的正式組織,意味著促轉會的存在被根本否定。顯然,促轉會不僅遭到政治對手的批評,即使是向來力挺轉型正義的倡議者也不買帳。這篇篇幅簡短卻意味深長的文章,暗示著台灣的轉型正義面臨了非常嚴重的問題,幾乎非「打掉重練」不可。在投書中,吳乃德重新論述了他對轉型正義的想像,並指出:

轉型正義是眾多新民主國家共同面對的課題,可是每一個國家有其獨特的歷史背景和政治情境。想像中的轉型正義組織,充分了解台灣和其他國家的共同性及獨特性。共同性值得借鏡,獨特性則讓他們謹慎地尋求建立民主文化的獨特方式。[7]

的確,和世界其他國家相比,台灣的轉型正義問題有共同性、也有獨特性。轉型正義在台灣的推廣與施行,充滿這麼多糾結、扭曲與爭議,是屬於共同性、還是獨特性?究竟這些共同性、獨特性是什麼?台灣的轉型正義的推行經驗充滿扭曲爭議,是否是台灣的「獨特性」所造成?還是說,歸根究柢,轉型正義這個概念,本身就有問題?

為了解開上述疑惑,本文將重新檢視轉型正義這個概念,並進一步探討台灣轉型正義問題的共通性與特殊性。本文論證將以下面順序次第展開。第二節將先考察轉型正義一詞如何在西方及台灣學界出現,並檢視其界定內涵的轉變;第三節指出轉型正義所涉及的,其實是一個更大、更複雜的「如何處理歷史、如何面對過去」的問題,進而檢視轉型正義與歷史認識、集體記憶與和解之間的關係。第四節將以戰爭記憶為例,指出台灣目前存在著「藍色」與「綠色」兩種集體記憶典範;第五節援引呂克爾(Paul Ricoeur)等學者的概念,以「銅像政治」為例,闡明這兩種典範何以不可共量也難以共存。第六節轉而探討台灣的戰爭遺緒與共同體起源問題,指出台灣作為一個政治共同體,其實缺乏一個眾所接受的明確起源或奠基時刻;在對於「這個政治共同體究竟從哪裡來、將來要往哪裡去」此一問題缺乏明確共識的情形下,強行推動轉型正義,恐怕是在侵蝕、而非鞏固共同體的道德基礎。第七節分析「政治的道德基礎」與「道德的政治基礎」,指出台灣這個共同體的形塑,其實深刻受到外部因素與地緣政治的制約,主流的轉型正義論述卻未充分納入考量。台灣作為一個政治共同體,其最根本的政治轉化(political transformation)之「關鍵時刻」[8] 其實尚未到來,但當前的轉型正義論述卻企圖以新的國族後設敘事來取代舊的,恐將造成新的扭曲與不正義,累積新的怨恨。尤有甚者,台灣正面臨著深刻的「存在危機」,現行的轉型正義是否有助於台灣面對這個存在危機,需要納入考慮。本文最後一節,則以概念地圖的方式,呈現「狹義」與「廣義」兩種不同的轉型正義概念,並指出,台灣的轉型正義以「新國族敘事」來取代「舊國族敘事」的做法,甚至已經超出了廣義的轉型正義的範圍;這不但凸顯了台灣轉型正義問題的特殊性,也曝露出當前在台灣推動轉型正義所面臨的根本問題所在。在最根本的政治轉化尚未完成之前,以現行方式推動轉型正義的工程,對於台灣這個政治共同體的未來,究竟是利是弊,是值得深思慎酌的問題。

二、概念源流考:什麼是轉型正義?

在學者的大力提倡、民間團體的呼籲奔走與政府的積極推動之下,「轉型正義」在當今台灣社會似乎是個耳熟能詳的名詞,但究竟轉型正義指的是什麼、如何界定、具體內容與範圍為何,恐怕很少人能說得清楚。在民進黨政府頒布施行的《促進轉型正義條例》(簡稱《促轉條例》)中,開門見山第一條就明載:「為促進轉型正義及落實自由民主憲政秩序,特制定本條例」,但「轉型正義」指的是什麼,法案中並沒有具體言明,彷彿轉型正義是一件人盡皆知、不證自明的事情。政府法案本來就不是界定抽象概念的地方,可以不必苛責,但如果對於這個概念所指涉的事物缺乏約定俗成的一般性理解,就制定法案來推動它,難免引人疑慮。根據《促轉條例》而成立的促轉會,在其官方網站及2020年出版的《兩年階段性任務成果報告》中 [9] ,都沒有對「轉型正義」做任何界定,彷彿大家都知道轉型正義是什麼,無需多做解釋。諷刺的是,在促轉會接連爆發爭議、新聞媒體大幅報導之後,轉型正義這個詞彙似乎曝光率更高了,但人們對它並不見得有更多了解,反而可能產生許多誤解,而對轉型正義這件事情的評價,也顯得更加紛亂。

對某些倡議者來說,要說清楚轉型正義其實一點也不難。例如吳乃德在前述的〈轉型正義的台灣想像〉投書中,便是這樣理解轉型正義的:

轉型正義的理念很簡單:如何補償受害者、如何對待加害者、如何以真相為基礎保存歷史記憶。可是三項工作都涉及複雜的倫理和政治議題[10]。

這種三分法的表述:「如何補償受害者」、「如何對待加害者」、「如何以真相為基礎保存歷史記憶」,大概是目前最簡便的理解轉型正義的模式;但為什麼這三件事合起來要叫做「轉型正義」,恐怕大部分的人也說不清楚。事實上,如果稍加考察,我們將會發現,「轉型正義」的理念一點都不簡單,而且更令人驚訝的是,「轉型正義」一詞,無論在台灣或是在國外,出現的時間都相當晚,而背後所涉及的議題面向及實務範疇,其實都相當龐雜,即使在西方學界,迄今也還缺乏一致的定論。

如果從詞源來考察,轉型正義這個詞彙最早出現在1995年,位於美國華府的聯邦機構美國和平研究所出版了三卷 Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes [11],可說是這個名詞的濫觴。在這部合計三卷、厚達八百餘頁的書裡,收錄了超過130篇論文與各國相關法規文獻,涵蓋了亞洲、非洲、拉丁美洲與歐洲三十多個國家的案例,主要的焦點集中在二戰之後的新興民主國家如何處理過去政權的問題。但有趣的是,在這部「轉型正義」的開山祖師鉅著裡面,居然找不到一篇文章嘗試界定「transitional justice」這個的新造詞彙指的到底是什麼。全書唯一一個提及比較接近定義的地方,是編者克立茨(Neil Kritz)在序言中提到:「斷然積極地處置那些參與壓迫或從中獲益的人」及「堅持新政府對民主與法治原則的公開承諾」[12] ,是轉型正義的兩個組成要素(components),彼此之間存在著持續的緊張關係。然而,指出一個新創詞彙的組成要素與彼此之間的緊張關係,並不代表對它下了定義,更何況transitional justice的字面意義並不明確,書中論文的立場與內容也彼此不一致,有些談論的是「轉型後的正義」(justice after transitions)[13],有些則是處理「過渡時期的正義」(justice in times of transition)[14] 。我們從這裡可以看出,「轉型正義」這個新詞彙,從一開始被創造出來的時候,就缺乏明確的界定,但這個界定不清的新詞彙,就這麼被學界接受了。它指的可能是「轉型後的正義」,但也可能是「過渡時期的正義」。這個曖昧性,其實影響了人們對它的理解與實作,而它界定不清、指涉混淆的問題,也持續出現在後續相關的文獻討論中 [15]。

這個問題,同樣也反映在「轉型正義」這個詞彙的引介與翻譯上。台灣目前能夠查到最早使用「轉型正義」一詞的文獻記錄是2002年 [16] 。2001年,商周出版社出版了紐約法學院教授璐蒂.泰鐸(Ruti G. Teitel)在此一領域的重要著作Transitional Justice中譯本,當時所用的譯名是《變遷中的正義》,顯見「轉型正義」在當時的台灣還是個陌生的詞彙;直到2017年中譯本再版時,才為了順應潮流而將標題改成了《轉型正義》[17] 。但事實上,將transitional justice翻譯為「變遷中的正義」,其實比較符合這個概念在字面與學理上的含意;將它翻成「轉型正義」,反而產生了諸多問題。顧名思義,transitional justice 是一種「過渡期的」(transitional)正義。在台灣,無論官方或民間,大都將transitional justice翻譯為「轉型正義」,這多少產生了一些誤導的作用。根據泰鐸的說法,transitional justice只是暫時的、過渡時期的一種處理正義的方式,而不是轉型(transformation)之後的終極處理手法,這點至關重要。然而,由於台灣已經將transitional justice的翻譯定型化為「轉型正義」,本文為了便於討論,仍舊依循這個約定俗成的翻譯,而將英文裡比較符合「轉型」意義的transformation,翻譯為「轉化」。這個關於翻譯名詞的辨明並非瑣碎,而且十分關鍵,必須謹記在心。筆者將在下文指出,由於「轉型正義」這個譯名的誤導,人們往往忽略了它作為「過渡時期」的重要性,而更重要的是,台灣最根本、最重要的政治轉型/轉化(political transformation),恐怕根本還沒完成。此點留待下文詳論。

在克立茨之後,西方學界與實務界已經有不少人嘗試給轉型定義下定義,但每個人所給出的定義都不太一樣,包含的內容也未盡相同。我們可以說,自從1995年「轉型正義」一詞被正式提出以來,它的內涵與界定就不斷改變,甚至逐漸擴大,往垂直與水平方向延伸,從原本的第三波民主化擴大到二戰以來所有對人權侵犯的案例,甚至包括非民主轉型或無政治轉型的狀況 [18] ,時間上則上溯到人類歷史上其他時段(例如法國大革命、或是古希臘時期的雅典),幾乎可以拿來概括所有政體轉變時、對舊政權如何處置的問題 [19] 。由於本文關注的焦點在台灣的轉型正義論述,因此國外這部分並非本文所要考察的重點。值得留意的是,幾個知名學者的著作中,都十分謹慎地避免(或是無法)給轉型正義給出一個能夠「一言以蔽之」的簡明定義。例如知名的政治學者艾爾斯特(Jon Elster)在他的專著中,花了一整章的篇幅來分析「轉型正義的結構」,終究沒有給出一個言簡意賅、能夠被明確概念化或操作化的定義 [20] 。泰鐸在她的《轉型正義》一書導論,來回反復地從現象學的角度考察「轉型」與「正義」的相互構成,小心翼翼地指出:「政治變遷中的正義是非比尋常(extraordinary)也是建構主義式的(constructivist):它一下子由轉型所構成、一下子又構成了轉型的一部分」[21]。這種充滿建構主義式的界定方式,在台灣幾乎是看不到的。泰鐸曾於2019年受邀造訪台灣,很可惜她的建構主義式論點並未受到台灣學界與實務界的理解與關注。相較之下,台灣對轉型正義的概念與論述,經常是過分簡化的,不但不符泰鐸所強調的建構主義原則,也走上了迥異於泰鐸論點的方向 [22]。

撇開翻譯的問題暫且不談,在當前的台灣社會,轉型正義大致上被籠統地理解為「民主轉型之後,如何面對過去威權體制」的問題。目前能查到最早討論轉型正義的學術論文是葉俊榮的作品:

轉型國家所面對的問題,乃是歐美西方憲政先進國家百年來社會整體演化過程中所遭遇的問題總合。因此,轉型國家憲法及其釋憲機制所扮演的功能,也就與憲政先進國家不盡相同。然而,此種對於憲法制度定位的差異,所反映的乃是背後不同的規範理念,本文將轉型國家此種異於歐美憲政先進國家的基本規範理念稱之為轉型正義(transitional justice)。[23]

葉俊榮對轉型正義的討論主要集中在憲政與法律層次,但往後在其他人的討論中,這個概念就逐漸被擴大,焦點也不同。例如吳乃德在2004年一篇評論蔣經國的論文中,提到:

在「第三波的民主化」中,「轉型正義」的難題是所有新興民主國家所共同面臨的問題。所謂轉型正義就是如何處理威權體制的遺產:如何對待壓迫者、以及其共謀者↙協力者;如何處理政治壓迫的受難者。[24]

在這裡,如何對待與處理「壓迫者/協力者/共謀者」以及「受難者」,是兩個主要的關注焦點。兩年之後,吳乃德在他另一篇被廣為引用的文章裡,對此有了更進一步的闡述:

民主轉型之後,新的民主政府應如何處理過去威權政府對人權的眾多侵犯,對無辜生命的凌虐、甚至屠殺?具體地說,對威權政府中發號施令的高階層人士,我們應如何加以處置?對主動從事或被動服從指令而侵犯人權的情治、司法人員,我們應該如何對待?甚至,對於許許多多在威權政體中工作、也因此而得利的政府官員、媒體負責人、學術領導人,我們應該用何種道德態度來對待他們:譴責、輕視、或同理心的寬容?這些問題經常成為新民主政府和民主社會的政治和道德難題。而另一方面,對眾多遭受生命、自由和財產損失的人,我們又應當如何補償?這些問題一般稱為「回溯正義」,或「轉型正義」。[25]

由於不滿當時陳水扁領導的民進黨政府並未積極推動轉型正義的工作,吳乃德遂與其他志同道合的朋友們在2007年共同創立了「真促會」,並擔任第一屆與第二屆的理事長。在2016年蔡英文上台之前,真促會憑著民間的力量,大力推動轉型正義的工作,可說為轉型正義在台灣的推廣,付出了大量心力,同時也獲得許多具體的成果。根據真促會的說法,轉型正義是這樣界定的:

轉型正義是一個社會在民主轉型之後,對過去威權獨裁體制的政治壓迫、以及因壓迫而導致的社會(政治的、族群的、或種族的)分裂,所做的善後工作。

這些工作包括:1.對遭受政治迫害的人給予正義。被沒收的財產必須歸還;遭受肉體、自由和生命損失的人或其家屬,必須加以賠償。2. 對從事政治迫害的人,必須在法律上或道德上予以追究。3. 對過去政治迫害的真相和歷史,必須完整地加以呈現。[26]

在歷經八年的努力之後,真促會出版了《記憶與遺忘的鬥爭:台灣轉型正義階段報告》[27],書名則是直接來自捷克小說家米蘭昆德拉的名言:「人類對抗權力的鬥爭,就是記憶與遺忘的鬥爭。」在這部三卷本的階段報告中,吳乃德重新為轉型正義給了一個簡潔的定義:

「轉型正義」指的是一個國家在民主「轉型」之後,處理「正義」的工程,包括處置加害者的正義,回復受害者的正義,以及歷史與真相的正義。[28]

類似地,時任真促會理事長的黃長玲,在她所撰寫的導言中也開門見山地指出,「轉型正義包含三個主要任務:第一是處置加害者……第二是賠償受害者……第三是歷史記憶的保存」[29]。這個「加害者/受害者/歷史真相(或歷史記憶)」三分法的框架,很大程度影響了台灣社會對於轉型正義的想像與討論。

除了吳乃德及真促會之外,學界也逐漸開始有學者加入轉型正義的討論。例如徐永明所編的論文集,重點放在不當黨產的議題上 [30]。這是轉型正義的另一個戰場,而且直接牽涉到政黨之間的角力鬥爭。這部分雖非本文關注的重點,但也提醒我們「轉型正義」的複雜性,無法單純地以吳乃德所提的三分法模式來加以概括。

2017年民進黨政府通過《促轉條例》,並於翌年成立促轉會,雖然並未受限於上述的三分框架,但基本上未脫離其範圍。根據《促轉條例》的規定,促轉會必須規劃、推動的事項包括:「一、開放政治檔案。二、清除威權象徵、保存不義遺址。三、平復司法不法、還原歷史真相,並促進社會和解。四、不當黨產之處理及運用。五、其他轉型正義事項。」[31] 除了第四項與第五項,前面三項工作基本上還是與「追究/處置加害者」、「賠償受害者」以及「歷史真相/歷史記憶」有關,而「促進社會和解」,則被明文載入轉型正義的工作當中。

必須花費這麼多力氣考察轉型正義的概念指涉與內容演變,原因無他:在討論與評價一件事物之前,我們必須先搞清楚這個事物指的是什麼。如果我們無法確定討論的對象,那麼討論起來可能雞同鴨講,因為彼此對同一事物的理解不一樣。

從上面的考察我們可以發現,轉型正義一詞一開始被提出的時候,並沒有被明確界定,它指的可能是「轉型後的正義」,也可能是「過渡時期的正義」。當這個概念被引入台灣的時候,原本僅限於憲政與法律的討論,其後擴大到「如何對待壓迫者/共謀者/協力者,如何處理受難者」,之後觸及「還原歷史真相,保存歷史記憶」,最後則是把「促進社會和解」涵括進來,在法律中明列為轉型正義必須推動的工作。儘管真促會從一開始就把「和解」標舉在組織的名稱裡(真相與和解促進會),但是我們的考察發現,和解並未包含在真促會對轉型正義的三分法的界定中。也許有人會認為,和解是轉型正義的終極目標,不是工作內容,不需要出現在概念界定中,但即使如此,轉型正義中關於和解的論述,其實是相當模糊的。此點將於下文詳論。

這個「不斷演變、不斷擴大」的過程,在台灣或國外其實都可以觀察到。那麼,接下來的問題是:如果轉型正義的範圍涵蓋這麼廣泛,把所有這些事物全部用一個「轉型正義」的詞彙來概括,恰當嗎?

三、歷史認識、集體記憶與和解

轉型正義這個概念剛被提出的時候,學界並非一片叫好、全盤接受,也有不少質疑與批評的聲音。例如牛津大學知名的歷史學者艾許(Timothy Garton Ash)在《紐約書評》撰寫長文評論克立茨所編的三冊巨書,開門見山便指出:「轉型正義」這個新創概念的標題委實太狹隘了(too narrowly entitled)[32]。 艾許認為,這本書裡面所處理的種種問題,其實遠遠不僅限於正義,而是一連串涵蓋範圍更廣、更複雜的問題,他用兩個相當長的德文詞彙來概括:Geschichtsaufarbeitung 與 Vergangenheitsbewältigung,也就是「如何處理歷史」,以及「如何面對(艱難的)過去、克服過去」的問題。的確,艾許的批評其來有自,並非無的放矢。當初參與克立茨的《轉型正義》這部書的學者與運動者,主要集中在三個領域:人權、法律與政治學,其中完全沒有歷史學者的參與。而德國在1980年代由哈伯馬斯發難引起的歷史學大辯論,在《轉型正義》三巨冊書中僅有一兩篇文章簡略述及。這使得「轉型正義」這個概念,從一開始提出的時候,就遠遠低估了「如何處理過去歷史」這件事情的複雜性 [33]。儘管日後陸續有歷史學者加入轉型正義的討論(在台灣尤其如此),但從歷史社會學者的角度來看,由於「轉型正義」此一概念典範的歷史視域過分狹隘,彷彿歷史僅從昨天之前才開始,因此被批評為「歷史性地膚淺」(historically shallow)[34]。此外,由於轉型正義有「以今非古」的傾向(用現在流行的話來說,就是「拿清朝的劍斬明朝的官」,以眼前當下的價值標準來衡量過去發生的事情),因此也有非歷史的(ahistorical)乃至「時代錯置」 (anachronism)的問題 [35]。同樣的問題其實也出現在「轉型正義」這個概念本身,因為這個詞彙分明是1995年才被創造出來的,後來卻被拿來廣泛應用,延伸到所有人類歷史時期,甚至涵蓋了法國大革命乃至古希臘時期,也可說是一種「時代錯置」[36]。──弔詭的是,轉型正義所要達成的目標之一,正是要「還原歷史真相」。

艾許提到用兩個德文詞彙來概括「轉型正義」的問題,其實還有一個時代背景,也就是德國在1980年代出現的歷史學論爭(Historikerstreit)[37]。在東亞,其實也有一個相對應的論爭,也就是所謂的「歷史認識問題」。「歷史認識問題」是在東亞的教科書問題上常見的一個詞彙,主要指涉的是日本的右派/保守派與左派/進步派之間,對過去歷史(尤其是涉及戰爭的近現代史)如何詮釋的問題,而這也牽涉到中、日、韓三國之間對歷史的不同的詮釋與認識問題 [38]。在台灣,「歷史認識」並不是一個常見的概念或詞彙,大多數的爭辯與討論,仍是以「集體記憶」或「歷史記憶」為名而進行的 [39]。但我們仍需謹記,無論集體記憶或歷史記憶,歸根究柢,其實仍是個歷史認識的問題。我們被要求「記憶」某些事情(例如二二八與白色恐怖),但那些其實是歷史,而不是我們個人生命經驗所留下的記憶。台灣所面臨的,其實是一個典型的「歷史認識問題」,也就是「如何認識歷史、理解過去」的問題。

的確,如艾許所指出的,「轉型正義」所涉及的,其實是一個更大、更複雜的「如何處理歷史」、「如何克服過去」的「歷史認識問題」。這麼龐大複雜的問題,用「轉型正義」這個字義曖昧的詞彙來概括,不但過於狹隘單薄,而且還帶有誤導的危險,因為這個詞彙隱含著要以「正義」之名來裁斷歷史——而歷史,只要稍有歷史素養的人都知道,不但極為複雜,詮釋也可以相當多元。也許,對於某些轉型正義的倡議者來說,「以正義之名來裁斷歷史」一點都沒有誤導,而是恰恰是轉型正義所要達成的目標之一 [40]。但是,歷史果真能以正義裁斷嗎?若果真如此,這恐怕是轉型正義工作中,最困難也最具爭議的地方。我們下面將會看到,這也是台灣的轉型正義目前面臨的根本問題。

台灣的轉型正義概念與論述,深受南非的「真相與和解委員會」(Truth and Reconciliation Commission, TRC)的啟發與影響,真促會的成立就是一例。而在《促轉條例》中,也將「還原歷史真相,促進社會和解」明訂為促轉會必須規劃推行的工作之一。然而,對一部分人來說,和解並非轉型正義必然要追求的目標,有些人也不願意和解。在轉型正義的討論中,經常指出真相與和解之間存在著緊張關係,因為揭露更多真相,往往帶來更多仇恨、而不是和解;而為了達成和解的目的,有時必須犧牲真相(例如「遺忘」或不去揭露某些事情)。真相一般指的是「歷史真相」,也就是歷史中發生什麼事情(在轉型正義的脈絡中,指的大多是獨裁者及其協力者的暴行、或是其他被認為侵犯人權的事項),必須加以揭露;而和解,在大部分的情況,是所謂「加害者」與「被害者」之間的和解。這些加害者與被害者雖然是以可以辨識的個人面貌出現,但他們往往代表著背後的某個群體,而和解也代表著群體之間的和解,而不是(或者不能僅僅是)兩個具體個人之間的和解。──固然,和解必須透過人的施為(agency)才能夠達成,但和解的重點應該是放在群體,而不是個人。

用一種簡化的方式來說,「真相」是「面對過去」,釐清過去發生了什麼事;「和解」則是「面向未來」,因為所有人都生活在同一個政治共同體當中,為了讓這個共同體可以延續下去,最小限度的和解是有必要的,否則社會將陷入長期紛爭對立、甚至分崩離析,使得共同體難以為繼。那麼,在台灣的脈絡中,轉型正義所提倡的和解,是誰與誰之間的和解呢?需要和解的群體,又是什麼樣的群體呢?如果根據吳乃德知名的說法,台灣的轉型正義有「一萬多名受害者、卻沒有任何加害者」[41],因此轉型正義的一個重要工作,是還原真相、找出加害者(或協力者)──否則,即使想要和解,也不知道要跟誰和解。然而,轉型正義所談的和解,應該不是(或不僅限於)個別的受害者與加害者,而是背後所代表的群體。依論述的脈絡推斷,和解指的大概就是所謂「本省人」與「外省人」兩個族群之間的和解。在〈轉型正義與歷史記憶:台灣民主化的未竟之業〉一文中,吳乃德便指出:「由於不同的歷史經驗,台灣的不同族群,對國民黨的威權體制也有不同評價與感情反應。外省籍的民眾由於抗日戰爭、中國內戰、以及移居台灣的經驗,對國民黨有深厚的歷史感情。而本省籍的民眾對國民黨統治經驗的記憶,則是二二八事件的屠殺和白色恐怖。兩個族群對威權統治的記憶,似乎很難相容。」 [42] 但吳乃德也認為,這種社會記憶的分裂並非難以避免、甚至是可以克服的,因為「欲重塑一個所有族群都能共同接受的歷史記憶,讓它成為未來世代的民主教材,並非不可能。畢竟,兩個族群都曾經勇敢地反抗國民黨的獨裁統治。而兩個族群也都有成員,在白色恐怖中受難。」[43] 換言之,吳乃德的言下之意是認為,儘管兩個族群的歷史記憶存在分裂,但是因為他們曾經「勇敢地反抗國民黨(的獨裁統治)」,所以可以創造共同的歷史記憶,成為往後的民主教材。

上面這段論述,其實有不少值得商榷之處。首先,台灣的歷史記憶的確存在分歧,但這種分歧恐怕不完全是根據省籍族群來劃分,而是根據政黨支持乃至國族認同來區別。過去許多研究(包括吳乃德自己的研究)已經指出,政黨認同、國族認同與族群身份之間雖然彼此高度相關,但並不存在一致的對應關係,否則我們無法解釋國民黨過去為何能夠得到眾多本省籍民眾的支持,或是許多本省族群也有中國認同。[44] 許多本省籍民眾即使未曾經歷抗日戰爭或國共內戰,但對於國民黨所建構的中華民國歷史敘事,是接受贊同的。反之,外省籍的民眾,也可能同情本省人的二二八或白色恐怖遭遇──更不要說,外省人在這兩起事件中也有眾多受害者。再者,隨著時間的進展,真正經歷過那段歷史的人們已逐漸凋零,許多外省第二代、乃至第三代以降,並未經歷過抗日戰爭與國共內戰;同樣的情形也發生在本省籍民眾身上。這些新生世代對於同樣的歷史事件,是否還有同樣的「記憶」與感受,不無疑問。因此,上述因為歷史經驗不同而造成的記憶分歧,是否仍舊反映在族群身份(而非政黨支持或國族認同)的差異上,恐怕值得存疑。

再者,上面這段論述似乎也暗示,轉型正義只想處理1949以後的歷史,而不想處理1949(或是1945)年之前的歷史。然而,台灣的歷史記憶的分歧,關鍵之處恰恰就在1945年之前,而這段歷史,是轉型正義不願碰觸、甚至無法處理的。吳乃德認為因為「本省與外省兩個族群」都曾經反抗國民黨的威權統治,都曾經是受害者,所以可以建構共同的歷史記憶,這恐怕是過於一廂情願的想法。如前所述,台灣的歷史記憶的分歧,並不完全與族群身份對應,而在歷史觀點的差異;而不同的史觀,對於國民黨政權的理解與評價,相去不可以道里計。冀望不同史觀的人因為共同反抗國民黨就可以建構共同的歷史記憶,未免過於樂觀。更進一步說,就算同樣遭到國民黨威權體制的迫害,左派與統派對轉型正義的追求與反應,就與獨派大不相同,有些甚至嗤之以鼻。例如陳水扁政府曾以「轉型正義」為名,在2004年公布台灣戒嚴時期十大代表性政治冤案,其中包括了年輕時曾與陳映真同案入獄、後來成為人類學者的丘延亮。當時在香港執教的丘延亮發現自己被選為「冤案受難者」,反應卻是「聞之實在情難以堪」。丘延亮認為自己並不「冤」,因為他的確想推翻國民黨,「將我點名為十大冤奇案之一,除了對我是侮辱和(污)蔑,無疑更是對其他受害者的貶抑,對他們進行二次傷害。」[45] 同樣地,以統派立場聞名的已故學者王曉波,本身是台大哲學系事件的受害者,而他具有共產黨背景的母親更在白色恐怖期間遭到國民黨政權槍決,但他並沒有積極尋求補償,反而經常透過各種媒體管道為文發聲,強力抨擊民進黨的轉型正義。對他來說,反抗權力當局會遭受迫害,也可能遇到難以預料的後果,這些都是必須付出的代價。[46]

上述的例子是我們認識到,轉型正義所談的「正義」,其實背後牽涉到更多複雜的歷史與政治因素需要考慮,評價歷史中發生的事件,不能單單以「是否侵犯人權」為唯一的標準,即使遭受迫害的當事人也不見得認為自己有「冤」 [47]。更重要的是,要建構共同的歷史記憶,必須要有一個共享的後設敘事(meta-narrative)。不考慮後設敘事的因素,只憑藉「曾經遭受國民黨政權迫害」或是「曾經反抗威權體制」的共同經驗,就想建立共同的歷史記憶,這樣的想法恐怕過於單純,也過分樂觀。

事實上,這樣的思考傾向,不止見於吳乃德,也存在於民進黨政府及許多支持轉型正義的論述中。為了指出這個思考傾向背後所隱含的問題,我們有必要考察不同的記憶典範所形成的歷史認識衝突。下面,筆者將從戰爭記憶來說明,台灣存在著兩種不同的集體記憶典範,這兩種集體記憶典範形塑了兩種截然迥異的歷史認識,彼此之間不可共量,也無法共存。之所以著眼於戰爭記憶,在於它凸顯了戰爭暴力與政治共同體的形成(也就是國族打造)、以及集體記憶(包含集體遺忘)之間的關聯。只有解開這些關聯性,我們才能清楚看出當前轉型正義論述的盲點所在。

在進一步討論之前,有必要針對幾個名詞與概念稍作釐清。關於「集體記憶」這個概念,嚴格來說,可以分成「狹義」與「廣義」兩種。狹義的集體記憶,根據阿布瓦許(Maurice Halbwachs)的界定,指的是社會中某個特定群體的記憶,例如家族、教會、村落等 [48]。廣義的集體記憶,則類似於凃爾幹的「集體意識」(conscience collective),泛指一個大型社群(例如族群與國族)中成員共享的記憶架構(mnemonic framework),透過紀念儀式、公共論述等記憶過程(mnemonic process),成員個人的與生命經驗得到安排,產生意義,而認同則在這個過程中逐漸形塑 [49]。本文所稱的集體記憶,大部分屬於後者。

另外,關於歷史記憶,目前大部分的討論對這個詞彙的理解與用法也與阿布瓦許的界定有所不同。根據阿布瓦許,歷史記憶是人們根據歷史學者考證之後書寫的歷史,對過去所產生的記憶。換言之,歷史記憶比起集體記憶是更可靠的,因為它以史學家經過考證之後的書寫的歷史為依據。然而,在當前的台灣,歷史記憶被拿來泛稱所有對過去歷史的「記憶」──但除非親身經歷,否則大部分的人對歷史是不會有「記憶」的,因為那些歷史存在於人們的生命經驗之外,例如當前大部分的人沒有經歷過日本殖民統治,但還是會有關於日本殖民經驗的「歷史記憶」。這些「記憶」,可能是透過書寫下來的歷史(例如教科書、傳記等)、也可能是透過上述的集體記憶的傳承(家族、群體、紀念儀式等)而「被記住」。因此,在本文的脈絡中,歷史記憶則是泛指人們根據不同的集體記憶架構或知識典範,對過去歷史所產生的記憶 [50]。

四、台灣的兩種集體記憶典範

自從1990年代以來,台灣的集體記憶地景(mnemonic landscape)發生了很大的變化。許多在過去威權時期被壓抑、或是被視為禁忌的記憶──例如二二八、白色恐怖、二戰記憶、以及日本殖民時期的生活經驗等──如雨後春筍般紛紛冒出,掀起一波接一波的記憶風潮(memory booms)[51]。在這一連串的記憶風潮中,最值得矚目的變化當屬集體記憶的典範變遷:一種新的典範出現,取代舊的典範,而許多原本「被遺忘」的事物被重新「記憶」,並有了新的意義。以二二八事件為例,二二八原本是一個不能公開談論的禁忌話題,但在反對黨與眾多社會團體的龐大壓力下,國民黨政府成立調查委員會出版了官方報告書 [52],李登輝總統在1995年二二八和平紀念碑落成儀式代表政府正式道歉,並於次年將二二八明訂為國定假日。如今,在全台許多縣市都有二二八的紀念場所,每年也都有各種團體舉辦不同規模的公開的紀念儀式。與1990年之前相較,關於二二八的集體記憶,可說完全不可同日而語。

記憶風潮的出現與記憶地景的變遷,某種意義下可以說是「轉型正義」所導致的結果──儘管在1990年代的台灣,還沒有「轉型正義」這個概念。雖說是典範變遷,但事實上這個變遷並不完全。毋寧說,台灣目前存在著兩種記憶典範,兩種典範之間彼此對立,相互競逐集體記憶的話語權。為了更具體地描述這兩種典範如何對立競逐,筆者在此以2015年的戰爭紀念儀式來加以說明。

2015年是二次大戰結束的七十週年,全世界許多國家都舉行了規模盛大的紀念儀式或相關活動,以銘記這個人類近代史上重大的歷史事件。台灣也不例外。該年的7月7日,當時由國民黨主政的中華民國政府由國史館出面,在台北圓山大飯店主辦了一場規模盛大的國際學術研討會,主題是「戰爭的歷史與記憶」。這場研討會規模盛大,網羅了許多台灣與海外重量級的學者與會,可謂漪歟盛哉。為了表示對這場研討會的重視,馬英九總統親自到場開幕致辭,強調中華民國政府領導對日抗戰的歷史,不容忽視與抹滅。在會場一隅,主辦單位另闢一室舉行特展,主題是「蔣中正與抗戰」,除了展出蔣介石的個人衣物、用品、照片之外,也展示了幾件極少對外展出的歷史文件,例如日本代表岡村寧次遞交給中國代表何應欽的降書原件。現場的說明牌上寫著,這些珍貴歷史文物平常不對外展示,暗示這是極為難得的見證歷史的機會,也說明中華民國政府對本次紀念活動的重視。

選在「七七」這個日子當然不是偶然,因為這是盧溝橋事變的日子,也是引發中日兩國全面爆發戰爭的開端 [53]。八年抗戰的歷史與記憶,對於國民黨及其支持者來說,具有不可抹滅的重要地位。而特別凸顯「蔣中正領導中國對日抗戰」的歷史,也非毫無意義,因為中國共產黨向來強調自己才是抗日戰爭的「中流砥柱」,貶抑國民黨(尤其是蔣介石)的領導角色與地位,而中華人民共和國又是當今被承認的中國政府,因此取得了詮釋抗日戰爭歷史的主導地位。由於各種因素,中國在二戰中的角色在戰後不被西方重視、甚至被逐漸遺忘,以致於牛津大學歷史學者阮納.米特(Rana Mitter)甚至要撰寫《被遺忘的盟友》一書來提醒西方學界,不要忘了當時的中國──包括蔣介石與中華民國政府──在抗日戰爭中的角色;而米特本人,也正是本次研討會重要的座上賓 [54]。

同年的8月15日,位在台南的台灣歷史博物館也舉行了一場學術研討會,主題是「戰爭與台灣社會」。這場研討會由中研院台史所主辦,規模遠遠比不上國史館在台北圓山飯店舉辦的來得盛大,但也邀請到不少國內外的重量級學者參與。無獨有偶的是,研討會所在的台灣歷史博物館一樓,也正在舉辦一個特展,主題是「戰爭下的台灣人」。這個特展呈現的是台灣人的戰時生活,其中無可避免地要觸及台灣人如何被日本政府動員參戰的過程。除了提到台灣民眾如何透過皇民化運動「成為日本人」(引自展示牌的標語)外,現場展示的還有一幅巨大醒目的日本帝國太陽旗,上面書有「武運長久」及當時台人宣示效忠的血書簽名。同一個櫥窗展示的還有後方婦女為了慰勞前方戰士所準備的「慰問袋」等物品,以及象徵神風特攻隊的「櫻花墜落」字樣。這些文字、物品與象徵,正是蔣介石所領導的國軍所要誓死抵禦的侵略者形象,而這些記憶,也都是國民政府接手台灣之後所要極力抹除、消去的記憶。由於國民黨過去教育只強調中國抗日戰爭的史觀,使得許多人「忘記」台灣當年是日本帝國的一部分,曾經與日本並肩作戰 [55]。因此,這樣的特展並非毫無意義,它的主要用意或許並不是要緬懷殖民過去,而是要恢復那些被壓抑的記憶,避免錯亂的歷史認知。

同一天在台北的二二八和平紀念公園,還有一場「台灣815終戰和平宣言暨紀念儀式活動」,發起的團體包括台灣教授協會、台獨聯盟、台灣基督長老教會總會等二十多個本土派社團。這個紀念儀式選在中午12點開始,先是播放當年日本天皇宣布戰敗的「玉音放送」,隨後以台語、客語、華語、原住民語、英語、日語等不同語言,宣讀和平宣言,希望亞洲地區能維持和平穩定,不要再有戰爭。之所以要在正午12點聆聽「玉音放送」,用意是為了要重現當年台灣人所活過、卻被遺忘的歷史經驗,但這樣的紀念方式,卻也給了對手「甘做日本皇民」的攻擊口實。

從上面的例子我們可以明顯看到,台灣社會內部,存在兩種集體記憶的典範,他們在同一個時間、對同一個歷史事件,彼此的理解與紀念方式是完全相反的:一邊要紀念勝利的榮光與得來不易的抗戰成果、鞏固蔣中正領導抗戰勝利的歷史地位,另一邊則是要紀念戰敗,記憶曾經被日本動員參與戰爭、乃至聆聽天皇「玉音放送」的歷史經驗。我們可以想像,這兩種典範要彼此共存,建構出一個雙方都能接受的集體記憶,將會有何等困難。

為了方便起見,筆者將第一種以中國為中心的典範稱為「藍色典範」,將第二種以台灣為中心的典範稱為「綠色典範」。以藍色及綠色來命名,對應到的是藍(國民黨)與綠(民進黨)兩個政黨。也許有人擔心,以政黨顏色來稱呼集體記憶的典範,會不會太過「泛政治化」,但這恰恰正是本文所要凸顯的重點:集體記憶在台灣是高度政治化、被政治團體所動員的,而且在背後大力動員這兩種集體記憶典範的,不是什麼族群或省籍的群體,而是藍綠兩大陣營。當然,筆者這裡的意思也不是說,採取某一種典範的,就必然與某一政黨有關,或是必然支持特定政黨。這裡所要強調的是,這兩種集體記憶典範背後各有政黨勢力在支持推動,使得台灣的集體記憶無法與政治脫鉤。

台灣內部存在許多不同的歷史記憶,這幾乎是眾所周知的事情,似乎不值得特別拿來大做文章。筆者在此要挑出這兩場不同的二戰記憶典範,主要是為了論證兩件事。第一,必須特別凸顯戰爭記憶,是因為戰爭攸關群體及個體的生死存亡,通常能夠動員起全國一致的同仇敵愾之心,而戰爭帶來的苦難與創傷,也能凝聚全民意志,形塑集體的認同。在國族的記憶中,「共患難」比「同歡樂」更有價值,因為苦難能夠召喚起人們的責任感,凝聚共同的努力 [56]。因此,在當前大部分的民族國家之中,戰爭與革命經常是極為重要的共同記憶的一部分,紀念戰爭與革命的博物館與紀念儀式,也是凝聚生命共同體意識的重要場域──即法國歷史學者皮耶.諾哈(Pierre Nora)所稱的「記憶所繫之處」(les lieux de mémoire)[57]。然而,在台灣,戰爭卻恰恰是記憶的對立與認同的分歧之所在。這也是筆者所要論證的第二點:這兩種記憶典範,是無法共量、也難以共存的。為了更進一步闡明這兩種典範如何無法共量、互不相容,我們有必要借助呂克爾對記憶的現象學分析來加以闡釋。

五、記憶的利用與濫用:不可共量與不可共存的兩種典範

以詮釋學及現象學知名於世的法國哲學家呂克爾,在他生前最後一部長篇巨著《記憶、歷史、遺忘》中,對記憶的利用與濫用(use and abuse of memory)有相當精闢的分析。記憶對個人的身份認同至關重要,因為它讓一個人理解自己從哪裡來、自己是什麼、以及未來將往何處去。呂克爾借鑒佛洛伊德的精神分析理論,將記憶的利用與濫用區分成三種:在病理-治療的層次(pathological-therapeutic level),我們發現被阻斷的記憶(blocked memory),在實作的層次(practical level),是被操弄的記憶(manipulated memory),在倫理─政治的層次(ethico-political level),則是義務化的記憶(obligated memory)。在記憶的「利用」與「濫用」之間,其實僅有模糊的界線,隨時都有可能跨越過去,無論是有意或是無意。換言之,對記憶的利用,很容易變成濫用 [58]。事實上,在國族打造的過程中,記憶的利用與濫用無所不在,因為國族神話的建構者,總是希望人們記得某些事情、遮蔽或遺忘某些事情,因此每個國族都會有其阻斷的記憶、被操弄的記憶以及義務化的記憶。也正是在這個意義下,我們才能夠理解為什麼法國思想家賀南(Ernest Renan)在他知名的《何謂國族?》演說中,會認為「把歷史搞錯」是國族建構的關鍵要素:

遺忘──我甚至要斗膽地說,把歷史搞錯——是創建國族的關鍵要素。這是為什麼歷史研究的進展對國族(的原則)經常是一種危害。的確,歷史探究把所有政治體制形成起源的暴行都曝光了,甚至包括那些後果整體來說是有益的暴行。一統江山總是透過殘酷的手段達成;北法蘭西與法南(the Midi)的統一是持續了將近一個世紀的屠殺與恐怖所造成的結果。[59]

賀南這段經常被引用的段落,涉及了兩種暴力,這兩種暴力都是國族建構過程中所必需的。一種是實質的暴力,透過這種「殘酷的手段」,國族才能結合為一;另一種暴力,用社會學者布迪厄(Pierre Bourdieu)的概念來說,則是「象徵暴力」(symbolic violence),這種暴力是看不見也不容易察覺的,並非作用在人的肉身之上,而是透過象徵符號(包含語言文字)作用於人們的認知,「讓人對現實產生錯覺」[60]。無論是遺忘過去、或是將歷史搞錯,基本上都可說是象徵暴力作用的結果。

從這個觀點來看,我們毫不意外地可以發現,無論是藍色典範或綠色典範,都有自己的被阻斷、被操弄與被義務化的記憶。事實上,在台灣當前國族問題的脈絡中,最關鍵的問題不在於記憶的利用與濫用、不在於誰記得什麼而遺忘了什麼,而在於兩種集體記憶的典範是完全無法共量(incommensurable)、同時也無法共存(incompatible)的。無法共量,是因為一個典範中對真理/真相/事實(truth)──乃至於道德──的評價規則與尺度,完全無法適用在另一個典範中。無法共存,則是因為這兩個典範都嘗試提供某種關於集體社群的後設敘事,而這兩種後設敘事是無法同時存在同一個集體社群中的 [61]。一種典範想要記憶的事情,是另外一個典範所想要忘卻的。反之,一個典範想要阻斷的記憶,卻又是另一個典範視為義務必須記起的。一個典範所珍惜的事物,卻是另一個典範極力貶抑輕賤的。為了具象化地理解這兩種記憶典範如何相互阻斷、相互輕賤、不可共存,我們可以近年來公共空間常見的「銅像政治」來加以說明。

近年來,每逢2月28日或4月5日(2007年之前曾被明訂為「先總統蔣公逝世紀念日」)前後,經常有人破壞公共場所的蔣介石銅像、或是到特定的紀念場所(如中正紀念堂或慈湖陵寢),透過潑漆、噴字等方式,表達抗議不滿。蔡英文上台之後曾發生過兩次知名事件,一次是在2017年4月,陽明山公園內的蔣介石銅像遭人斬首並潑灑象徵血液的紅漆,銅像底座則被噴上「殺人魔」等字樣。另一次則是2019年2月,政大校園的蔣介石騎馬銅像遭到台大學生鋸斷馬腳,其理由則是為了「落實轉型正義」。在這些人的眼中,蔣介石是個殺人魔、獨裁者,而從推動轉型正義者的角度來看,蔣介石是威權統治的政治象徵,台灣既然已經民主化,就不應該紀念他,而必須從台灣社會的公共空間中移除。促轉會基本上也採取相同的立場,而「清除威權象徵」也是法有明訂的轉型正義工作項目之一。

然而,在台灣遭到斬首的銅像,不僅只是蔣介石,還包括另一位殖民時代的代表人物──八田與一。八田與一是被日本政府派遣到台灣來的水利工程師,協助殖民政府設計建造多項工程,其中最為知名的是嘉南大圳與烏山頭水庫。嘉南大圳完成後,當地民眾在烏山頭水庫旁製作了一個八田與一的坐姿塑像,感念他的貢獻。2014年,描寫嘉農棒球隊故事的電影《KANO》特別安排八田與一的角色入鏡,並在電影上映時在塑像前舉辦造勢活動,民進黨籍的市長賴清德也前去參加。2017年4月,中華統一促進黨成員李承龍夥同友人將八田與一銅像的頭鋸下,並在網路上展示照片,一方面是要表達綠營美化日本殖民的不滿,一方面可說是為了報復不久前蔣介石的銅像被斬首的一箭之仇。對於像李承龍這樣的人來說,他們也可以宣稱自己是在實現另一種「轉型正義」,因為台灣早已經不是日本的殖民地;如果民主化的台灣不該紀念威權統治者,那麼去殖民化的台灣,也不該再紀念日本的殖民者──這也是當前的轉型正義經常遭到詬病之處,因為主流的轉型正義論述,幾乎不處理日本殖民時期的遺緒問題。相反地,日本殖民遺緒經常被正面看待(例如此處討論的八田與一),拿來作為建構台灣本土意識、對抗中國認同的基礎。

上述的兩起斬首事件都曾登上新聞,也都引發一時熱議。斬首其實是一件具有高度象徵意義的行動,它象徵著以極度暴力血腥的手法置人於死,即使只是銅像,在視覺上也足以引起觀者的驚悚不快。透過這麼激烈的手法來表達不滿,非常具體而生動地描繪了上述兩種典範如何不相容。

儘管兩起斬首事件是基於兩種完全不相容的記憶典範,它們倒是有一個共同點──暴力。這裡牽涉到的暴力至少有兩種,一種是實質性的暴力,一種則是象徵性的暴力。它們也都涉及過去的暴力,以及現在的暴力。事實上,暴力與集體記憶的關係,遠遠超乎一般人的預期與想像。關於象徵暴力,我們容後再談。這裡先談集體記憶與實質暴力的關係──而且是集體暴力的極端形式,也就是戰爭。

六、台灣的戰爭遺緒與共同體的起源問題

在分析記憶與暴力的關係時,呂克爾一針見血地指出,歷史上的共同體,其起源無一不與戰爭有關 [ 62]。它們要麼是透過戰爭凝聚成共同體,或是作為戰爭的結果成為新的共同體。這牽涉到另一個根本的問題,也就是歷史/記憶與暴力的關係。「對有些人來說的光榮,對其他人來說卻是羞辱。一方的慶祝,恰恰是另一方的毒咒。」[63] 這幾句話,正好可以拿來描述台灣當前的集體記憶的現況。藍色典範與綠色典範,恰好是站在彼此的對立面。當一方慶祝頌揚勝利的榮光時,對另一方來說卻是敗戰的陰影(如果不是「恥辱」的話)。綠色典範想要凸顯的「義務記憶」(二二八、白色恐怖),正好是另一方想要遮掩或忘卻的;而藍色典範的「義務記憶」(辛亥革命、抗日戰爭、國共內戰),也正好是另一方努力試圖阻斷或隱蔽的。

台灣的國族問題,本身即是一個戰爭的產物,可以說是東亞的戰爭遺緒之一 [64]。如何解釋、評價與紀念過去與台灣相關的這些戰爭──包含中日甲午戰爭、二次大戰(抗日戰爭/大東亞戰爭)乃至國共內戰,是台灣的集體記憶無法迴避的課題。事實上,當前轉型正義最常被提起的兩大議題:二二八與白色恐怖,都與這些戰爭遺緒有關。二二八與日本殖民(甲午戰爭遺緒)以及二戰(抗日戰爭 vs. 大東亞戰爭)的遺緒有關,而白色恐怖則與國共內戰遺緒(更精確地說是包括韓戰之後的冷戰結構)有關。然而,當前的轉型正義論述,幾乎完全不處理(其實也無法處理)這些戰爭遺緒。前面的分析已經指出,藍色典範與綠色典範,對於二次大戰有著完全無法共量的紀念與詮釋方式。那麼,對於國共內戰,這兩種典範又如何面對處理呢?或者,我們可以這麼問:國共內戰,是否該包含在台灣的集體記憶裡面,被當成集體記憶的一部分呢?

對於綠色典範來說,一個最簡便的答案是:非也。國共內戰是國民黨與共產黨在中國進行的內戰,與台灣社會及台灣人民無關。這是非常典型的綠色典範的說辭,經常見於民進黨的政治人物的公共發言中。例如2000年民進黨首度執政,時任副總統的呂秀蓮便多次在國內與國際的公開場合強調,國共內戰是國民黨與共產黨之間的鬥爭,與台灣無關。

……台灣人民只要讓國民黨下台,那麼,在轉瞬間,國民黨與共產黨之間的鬥爭就應告一段落,政黨輪替將使台灣內部統獨之爭劃上句點。長期以來,這個問題是國民黨與共產黨敵對的產物…… [65]

除了在台灣內部之外,呂秀蓮也積極在國外不同場合為台灣發聲,發表類似的看法:

所謂「獨立vs. 統一」的紛爭或其他任何形式的衝突,不過是國共鬥爭下的歷史產物。我們應該向前看並忘掉它。從陳水扁總統就任總統、民進黨成為執政黨的那一刻起,這個紛爭就已經沒有意義了。 [66]

首先,在台灣與中國的關係上,由民進黨來領導完全沒有什麼好擔心的。事實上,我相信民進黨反而能在國民黨做不到的地方推進與中國的關係。國民黨從中國內戰以來,就長久與共產黨互相衝突,現在中國與台灣的敵對和軍事上的緊張,很大程度便是這段歷史的產物;而這跟民進黨一點關係都沒有。國民黨失去政權後,中國與台灣應該可以創造一個新的開始。既然現在的台灣總統是由她的人民所選出,而且政府也早已放棄了對中國的主權,兩邊便沒有必要繼續敵對了。[67]

呂秀蓮認為國共內戰是國民黨與共產黨之間的戰爭,因此民進黨上台之後就可以把國共內戰拋諸腦後,甚至終結統獨問題,因為此事與民進黨及台灣人民無關。先不要說這樣的看法邏輯上有何問題,僅僅是「不再與中國為敵」的宣稱也過分一廂情願,因為一場戰爭要結束,並不是其中一方說結束就結束,而必須雙方都同意結束,否則戰爭仍可以持續下去。中華民國雖然在1991年終止「動員戡亂時期」,只是代表中華民國不再將共產黨視為「叛亂團體」,無意再與中共政權交戰,但中共政權仍將兩岸問題放在國共內戰的脈絡中來理解,因此從來不放棄以武力解決台灣問題。換言之,綠色典範如果要把國共內戰排除在台灣的集體記憶之外,宣稱中國內戰與台灣(或是「在台灣的中華民國」)無關,不僅對內要能發展出一套足以說服人的論述,獲得全民共識,更重要的是,這套論述要能說服對岸與國際社會,讓戰爭不再成為兩岸關係中的選項(option)與變項(variable)。這牽涉到討論台灣的轉型正義時不能不考慮的另一個非常重要的面向,也就是地緣政治與外部因素,這點我們將在下一節討論。

回過頭來說,像呂秀蓮這種「把國共內戰視為國民黨與共產黨之間的戰爭,與民進黨及台灣人民無關」或甚至於「台灣是被國民黨拖下水,才捲入國共內戰」的看法,普遍存在綠營的政治人物、乃至於綠色媒體中。例如2018年8月,時任民進黨副秘書長的徐佳青在電視談話節目評論八二三砲戰時,曾有如下的發言:

說到八二三難道是民進黨跟共產黨打仗嗎?八二三不就是國民黨跟共產黨打仗嗎?如果這些今天去打仗的人,是以犧牲台灣人民的性命,來換取國民黨的性命,這樣子的紀念有意義嗎? [68]

這段發言立刻引發軒然大波,儘管徐佳青事後辯解稱,她的言論被斷章取義,但這樣的觀點普遍見於綠營的支持者、乃至支持綠營的媒體中。例如2013年,馬英九總統出席世界自由日大會活動,發表了一席關於兩岸和平的談話,卻引來獨派陣營的強力抨擊。當時《自由時報》的社論如此評論:

馬英九為了強調和平的重要性,又指「兩岸有相當長時間處於內戰狀態,死亡人數可說破百萬人」,這就更讓人不解馬在不知所云什麼了。中國國民黨與中國共產黨打內戰,死了超過百萬人是有的,但「兩岸」之間何時打過內戰?一九四五年之前的八年,發生的是國與國之間的中日戰爭,台灣當時是日本殖民地;一九四五到一九四九年國共爆發內戰時,戰場在中國,因此,馬英九的「兩岸內戰說」可以休矣!兩岸之間若爆發任何軍事衝突,就是侵略,毫無模糊地帶,更不容主政者懷抱大中國情結危及台灣的安全。[69]

戰爭對於形塑共同體的影響,除了凝聚向心力之外,還創造了一套區辨敵我的認知框架,筆者將之稱為「戰爭之框」(frames of war)。和社會中其他的認知框架一樣,戰爭之框可以被挪用、轉化,在台灣尤其是如此:「國共內戰」的「反共」戰爭之框,被巧妙地挪用轉化成為主權國家之間的「反侵略/反併吞」的「反中」戰爭之框 [70]。這篇社論便是藉由「遺忘」來巧妙挪用戰爭之框的典型案例。1945到1949年的國共內戰,戰場的確發生在「中國」,但當時的「中國」版圖其實也包含了台灣,這個歷史事實卻被巧妙地掩蓋(或「遺忘」)了。蔡英文上台之後,基本上也是採取類似的策略。她上任之後幾次發表關於八二三砲戰與古寧頭戰役的談話,透過戰爭紀念儀式來鞏固敵我意識、凝聚內部團結,但絕口不提這兩場戰役的歷史脈絡──(中國的)國共內戰。

對於某些綠色典範的支持者來說,1945年日本戰敗後,中華民國政府接收台灣的正當性是有問題的,因此1945-1949年間,台灣未必「屬於」中國,台灣被牽連捲入中國內戰純粹是無妄之災。這牽涉到政權承繼與合法性來源的問題,我們將在下文討論。此處僅先指出:把國共內戰排除在台灣的集體記憶之外,等於就是排除了所謂「外省人」的集體記憶。國共內戰所造成的顛沛流離,渡海流亡的過程,對外省族群來說是何等刻骨銘心的生命經驗,排除這些人的集體記憶,等於是抹殺他們的生命經驗。另一方面,如果我們對「國共內戰是否是台灣集體記憶的一部分?」這個問題的回答是「是」的話,那麼,兩岸關係,是否應該放在國共內戰的歷史脈絡中來理解?國共內戰終結了嗎?台灣從國共內戰的泥淖中解脫了嗎?台灣要如何處理國共內戰的遺緒?集體記憶涉及「我們從哪裡來」、「我們是誰」的問題,在回答上述問題之前,我們或許可以思索:台灣目前是什麼?(What is Taiwan now?)

根據民進黨政府的官方說法,台灣是個主權獨立的國家,它的國號叫「中華民國」。這是個妥協之後的答案,似乎是藍綠雙方都可以各取所需、勉強接受的「最大公約數」——儘管藍營經常抨擊民進黨政府偷天換日,把「中華民國」與「台灣」等同起來,但一般民眾似乎也都能接受「中華民國=台灣」這樣的政治現實,成為日常生活的一部分。然而,即使是這樣的宣稱也需要遺忘許多事情──包括國共內戰、以及1949年之前的中華民國。

為了讓問題更明確,讓我們思考一個民族主義研究中經常被提起的問題:國族始於何時?[71]更具體一點,我們可以問:台灣何時成為一個獨立的國家?如果有人認為這樣的提問太過「政治化」,那麼請容筆者換一個方式提問:台灣作為一個政治共同體,起源於何時?它的奠基時刻(founding moment)是什麼時候?下面是幾個可能列入考慮的候選年份:1895(台灣被割讓給日本,與大清帝國分離);1911(中華民國建立,但此時台灣為日本殖民地,非屬中華民國管轄);1945(日本戰敗,中華民國政府接收台灣);1947(二二八事件爆發);1949(國民黨政權內戰失利退守台灣,與中共政權隔海對峙,但在國際上仍被認為代表中國);1971(中華民國失去中國代表席位,被逐出聯合國)。上述幾個年份都標識着某個重大的歷史事件,對台灣/中華民國的命運產生關鍵影響。然而,其中沒有任何一個年份被公認是台灣作為政治共同體的「奠基時刻」。

有些人可能主張,台灣是經過一連串的民主改革,透過「寧靜革命」逐漸蛻變成一個主權獨立的國家。若是如此,那麼我們可以說,「中華民國台灣」成立於1992年(國會全面改選)、或是1996年(第一次總統直接民選),或是2000年(第一次政黨輪替,民進黨結束國民黨55年的統治)嗎?再一次地,沒有一個年份可以被認為是台灣作為一個政治共同體的奠基時刻──就算有人這麼主張,在台灣社會內部也缺乏共識。舉例來說,有些人可能主張1996年總統直接選舉,展現了完整的人民主權,是一個新的政治起點,可視為「中華民國第二共和」,但李登輝當時畢竟沒有宣布中華民國進入「第二共和」(儘管日後曾經提出「兩國論」),至今也鮮少有人同意1996年是「中華民國台灣」的建國時刻。令人尷尬的是,直到今天,民進黨政府仍舊以象徵辛亥革命的雙十節作為其國慶日,而1911年的辛亥革命發生之時,台灣仍非中華民國的一部分。

這裡牽涉到另一個關鍵而根本的問題,就是統治者的合法性來源。無論是國民黨或是民進黨,都是藉由中華民國憲法所奠定的體制,依靠民主選舉來取得執政權。所謂「寧靜革命」,終究不是一場足以劃分時代的革命。即使是長期反國民黨的本土派學者陳芳明,也曾經提倡以「共業史觀」處理轉型正義問題。他指出,台灣的民主轉型並非透過革命來完成,而是透過曾經實施威權統治的國民黨透過民主改革措施完成(無論是主動或被動),因此構成了「相當嘲弄的一個歷史事實,因為加害者與解放者的角色,都同時由一個政黨來扮演」。[72] 換言之,民進黨並非經過革命獲致政權,而是透過民主選舉取得執政機會,而這個民主選舉體制的確立,國民黨並非毫無貢獻,因此「今天民進黨否定國民黨在過去為民主改革的努力,幾乎也就是在抹消泛藍支持者的改革記憶」[73] 。然而,陳芳明的「共業史觀」恐怕只說了一半的故事,另一個更大的背景並沒有說出來,就是民進黨其實是在中華民國這個憲政體制之下取得統治正當性的,這個「共業」其實是中華民國,而不是(或不單純只是)「國民黨在過去為民主改革的努力」。民進黨承繼了中華民國這個共業,卻又不願面對1949年之前中華民國所留下來的「業」(也就是包括國共內戰、抗日戰爭等各種戰爭遺緒),這才是當前轉型正義最大、最根本的問題。

也許有人認為,轉型正義是針對民主轉型,而不是國族建構,而因為台灣已經民主化,因此國外的轉型正義也可以適用在台灣,畢竟台灣也可算是第三波民主化的代表案例之一。但這恰恰是台灣轉型正義論述的盲點所在。台灣作為一個政治共同體,無論要稱之為「中華民國台灣」或「台灣(共和國)」,它的起源與國族敘事,沒有人能夠說得清楚,就算有些人自認為可以說得清楚、邏輯通暢無礙,目前社會上也缺乏共識,遑論獲得國際承認。政治共同體也是一個道德共同體,在對於「這個共同體究竟從哪裡來、將來要往哪裡去」這個根本問題缺乏共識的狀況下,強行推動「轉型正義」的道德工程,造成的實質效果恐怕是在侵蝕、而非鞏固,這個共同體的道德基礎。台灣無分藍綠,在很多事情上都是雙重標準,最根本的原因,恐怕在於這個共同體的道德基礎,本身就是雙重標準。

對於「不願承擔中華民國共業、誠實面對1949年之前的中華民國」的質疑,綠色典範所採取的策略之一,是利用「台灣地位未定論」來否定國民黨政權接收台灣的合法性,從而否定中華民國的正當性。但就算此說成立、而且為大眾所普遍接受,那麼轉型正義,不就應該先推翻缺乏正當性的中華民國,等到台灣地位確定、政治轉型完成之後再來談,更為妥當嗎?一方面繼承了中華民國、卻不願面對1949年前的「共業」,一方面又擺出道德姿態、高調侈談轉型正義,這是最大的弔詭。「現階段的綠色執政把正義據為己有,這種傲慢態度本身就是不正義」[74]。陳芳明這句評論寫在陳水扁執政時期的2007年,但放在民進黨二次執政的今天來看,依然有效。如果過去的威權統治充滿了許多不義,那麼現在的政府(無論哪一黨執政)都不應該再藉轉型正義(或任何名目)製造更多不義出來。

七、政治的道德基礎與道德的政治基礎:關鍵時刻、外部因素與地緣政治

了解到這些盤根錯節的複雜情況之後,再回頭來看轉型正義,問題就更清楚了。政治共同體其實也是一個道德共同體。轉型正義的目標,原來是想藉由政治手段來重建一個轉型之中或轉型之後的道德共同體。然而,如果推行的方法不當、心態欠妥、考慮不夠周延、甚至欠缺必要的內在與外在條件,轉型正義非但無法達到追求正義的目標,反而可能造成更多的價值扭曲與不正義。

在比較南非與台灣的轉型正義模式時,政治學者吳叡人非常敏銳地提醒我們:轉型正義不僅涉及政治的道德基礎,同時也必須考慮道德的政治基礎 [75]。誠哉斯言。說到底,台灣作為一個政治共同體,目前還缺乏一個歷史上的關鍵時刻(critical moment)——這個關鍵時刻,可能是凝聚全民意志、正名制憲宣布獨立,並且獲得強權支持與國際承認,確保和平而不發生戰爭;但是,宣布獨立也有可能引發北京對台動武,因此,關鍵時刻到來的第二種可能性,是與中共決戰(可能是被迫,可能是主動),透過戰爭勝利取得獨立地位──而其風險就是戰敗,併入中華人民共和國的版圖而失去成為獨立政治共同體的自主地位。這個關鍵時刻的可能性可以有很多種,結局也難以預料,端賴政治領導者的智慧與想像,上面所舉的只是其中兩種(或許也是相當缺乏想像力的兩種)[76]。但總而言之,這個關鍵時刻其實尚未到來。

在成為一個新的政治共同體的「關鍵時刻」到來之前,台灣的政治轉化其實尚未完成,在這個狀況之下執意要談轉型正義,恐怕只會累積更多怨念,造成更多扭曲,而製造這些怨念與扭曲的群體或個人,未來恐怕還會被對手以「轉型正義」之名(或是其他的名目形式)再被清算一次。

也許有人主張,轉型正義本來就是一個典範鬥爭或典範取代的過程,在這個過程中,人們以一個新的、正義的典範(自由民主或種族平等)來取代舊的、不義的典範(共產極權或種族隔離制度)。但是這種典範取代的模式,卻恰恰不能應用在台灣。泰鐸在她的論證中,的確也認為「轉型」意味著正義的典範移轉 [77],這也許對很多人產生誤導作用。泰鐸這裡的分析強調的是「正義」與「轉型」之間的相互建構作用(千萬別忘了她的建構主義立場),而不是歷史敘事的典範移轉(這點將在下面討論)。集體記憶的綠色典範與藍色典範,是個人的選擇權利(對有些人來說可能是無從選擇),很難給予價值評斷,也很難說何者比較正義、何者比較不正義。綠色典範的支持者可能認為,藍色典範曾經給台灣人民帶來屠殺與壓迫,因此不正義;但藍色典範的支持者也可以主張,綠色典範承繼了中華民國卻又否認1949年之前的中華民國,同樣也不正義。以一種典範來取代另一種典範,並不是真正的和解,社會也不會變得比較正義。──而更糟的是,強行以一種典範來取代另一種典範,恐怕造成新的、更多的不正義。

誠然,對歷史的詮釋沒有標準答案,也無法定於一尊,但任何共同體的建立,都需要有一個能被大多數人接受的後設敘事,而共享的集體記憶也是達成和解的一個重要手段 [78]。台灣所需要的共享記憶,是一個能夠同時包容兩種典範的更大的後設敘事,而不是以一個典範來取代另一個典範。當年國民黨以藍色典範來形塑台灣的歷史認識與集體記憶,壓抑台灣人民自己親身生活過的殖民與被壓迫的記憶,是造成今日綠色典範反撲的主要原因。綠色典範想要用同樣的方法來壓抑藍色典範的記憶,遺忘1949年之前的中華民國歷史,未來也很有可能造成同樣的反撲。

呂克爾對記憶的現象學解析提醒我們,每一種典範都有它想要記起與遺忘的事物,指責一方刻意遺忘,其實並沒有取得任何道德高度,到最後可能只是五十步與百步的相互譏嘲而已。更重要的是,呂克爾非常明確地點出,一旦記憶與正義產生關聯的時候,我們首先必須謹記的第一件事是:在所有美德當中,正義,就其自身的構成、而且也最卓越超群之處,在於它是他者導向、而非自我導向的。因此,「記憶的義務乃是要透過記憶對他者行公義,而不是對自己行公義」 [79]。這句話雖然簡短卻極其有力,發人深省,值得所有涉入轉型正義與記憶政治的人銘記在心。從這個角度看,台灣的轉型正義,所做的經常是相反的事。無論藍色典範或綠色典範,都只想對自己行公義,而不願對別人行公義:自己想記住的,對方不可忘卻;而對方想記住的,自己卻想拋諸腦後。

當年國民黨來到台灣,為了「去日本化」與「再中國化」[80],把藍色典範施加在台灣社會與人民身上,而結合國家暴力與威權統治,造成了許多人對「中國」極大的怨恨;這種怨恨,直到今天仍舊無法消除,甚至隨著中國崛起而有增無減 [81]。當今的政府如果只想用綠色典範來取代藍色典範,恐怕也將引發另一種怨恨,到頭來被這股怨恨所反噬。

如吳叡人所指出,轉型正義其實還有一個不可忽略的面向,就是國家整合與國族建構。他以南非為例,說明南非的TRC所推動的轉型正義,其實是一種「建立在民主與進步價值上的自由民族主義計劃」,而為了達到國家整合與最終和解的目標,不得不有所妥協,以致於「犧牲了完整的真相與正義」[82]。這個透過轉型正義來推動「建立在民主與進步價值上的自由民族主義計劃」的模式,似乎也是當前民進黨政府以及一部分轉型正義支持者所想要仿效的。然而,恰恰在這一點上,我們可以看出台灣與其他案例的不同之處,也凸顯出台灣轉型正義的困境。

在討論「歷史正義」問題時,泰鐸指出,轉型正義所涉及的歷史重構只是過渡性的(transitional),而不是奠基性的(foundational),這意味這些眾多的歷史(histories)僅是不連續且微小的(mini),而不是宏觀的後設敘事(metanarratives);換言之,它是在「保存(現有的)國家的敘事軸線」下,對過去所發生的事情的重新詮釋 [83]。以南非的TRC為例來說,TRC透過「真相與和解」的集體儀式,重新理解過去種族隔離的歷史是「手足相殘」而不是異族的殖民壓迫,換句話說,它並不挑戰南非共和國作為一個政治共同體的正當性,加害與被害和解的共同記憶是在「保存現有國族的後設敘事軸線」中被理解的。在台灣,情況卻完全不是如此。如果從泰鐸所提出的判準來看,台灣當前的轉型正義論述與做法,顯然不符合上述的原則。

台灣當前的轉型正義,其實是以新的後設敘事來取代舊的後設敘事,以一套新的國家敘事軸線來取代舊的國家敘事軸線。假使台灣已經徹底完成政治轉化,脫胎換骨成為一個新而獨立的國家,那麼這樣的做法或許可行、而且也有其必要,畢竟建構一套具有一致性與凝聚力的後設敘事,是打造國族必經的過程——而且這個過程必然要記憶與遺忘很多事。然而,台灣目前所面臨的問題恰恰在於,國族的打造並未完成,卻急著以轉型正義之名建構一套新的後設敘事,以新的國族敘事典範取代舊的國族敘事典範,這不但有違轉型正義的原則,也與台灣當前所處的國族政治現實存在著極大的落差。

綠色典範的支持者也許會認為,如果不是中共武力威脅(以及美國老大哥的臉色),台灣早就宣布獨立、成為新的國家了。從藍色典範的觀點來看,如果中共不要處處打壓中華民國的國際生存空間,台獨的勢力不會這麼張狂,台灣也沒有宣布獨立的必要。這兩種說法都有其理據,但這也提醒我們一件非常重要的事情,也就是台灣作為一個政治共同體所面臨的外部因素與地緣政治的問題。這也是台灣與其他轉型正義案例最大的不同之處。除了一部分的例外(例如解體後的東歐與前蘇聯組成國家),許多台灣喜歡援引仿效的轉型正義案例,並不涉及領土變更與主權爭議,更沒有一個虎視眈眈的強鄰從根本否定整個政治共同體的存在。中共對台灣除了武力威脅之外、也不容許台灣有國際生存空間,這在其他案例是相當罕見的。東德與南韓與台灣的情形比較接近,都屬於冷戰之後形成的分裂國族(divided nation)模式。東德與南韓的轉型正義,基本上並未挑戰這個「分裂國族」的後設敘事,而東德共黨政權垮台之後,甚至是依據這個「國族分裂之後重新整合」的後設敘事而進行的。台灣卻正好相反。台灣的轉型正義論述,想要跳脫這個「分裂國族」的敘事,試圖創造一套新的國族敘事。中共聲稱台灣是中國領土的一部分,根據的也是「分裂國族」的模式,從國共內戰的歷史脈絡來理解兩岸關係。然而,當前的轉型正義論述,卻無法(或不願)處理國共內戰遺緒的問題。如前所述,台灣作為一個政治共同體的關鍵時刻尚未真正到來,而這個關鍵時刻出現的方式,可能是暴力與戰爭,也可能是和解與和平。換句話說,如果想要避免戰爭,台灣除了需要內部和解之外,也需要外部和解,也就是兩岸的和解 [84]。無論是和是戰,台灣都必須要做好準備,而凝聚內部的共識與向心力,更顯得無比重要,因為唯有如此,台灣才能團結一致齊心對外,展現出足夠的集體意志與實力。如果台灣內部無法凝聚足夠堅強龐大的集體意志,無論是要對抗外在的武力威脅、或是要與強鄰協商和平共處,都極為不利。當前轉型正義的論述與做法,究竟是讓台灣更分裂、還是更團結?在政治轉化並未完成、也就是國族建構的關鍵時刻來臨之前,以當前的方式推動轉型正義,對於凝聚台灣內部的共識與團結是否有幫助?這些都是非常需要思考的迫切問題。

在此,我們有必要回頭來探討「和解」的問題。和解究竟是誰與誰之間的和解?在一般的轉型正義的案例中,和解可能指的是加害者(威權體制的執行者或協力者)與被害者(被迫害的人民)之間的和解,或是不同身份群體(例如黑人與白人)之間的和解。在台灣,最需要和解的,恐怕不只是所謂加害者與被害者之間,也不是不同的身份群體(例如「本省人」與「外省人」)之間,而是不同的史觀或記憶典範之間。這兩種記憶典範如果想要共存,必然需要以一個更大、更超越、更後設、更具有包容性的典範來取代這兩種典範。但在當前的台灣,這種典範還未出現。目前的情況毋寧是,藍色典範無法接受綠色典範,因此只要是記憶、保存一切與殖民地時期相關的事物,都被輕易打成「皇民」;另一方面,綠色典範也不願正視藍色典範,凡是與1949之前的中華民國相關的事物,都避之唯恐不及。

藍色典範與綠色典範之間的不可共量,除了在真相/真實/真理的尺度上不可共量之外,在道德上也不可共量。不同的歷史認識,其實也導致我們對「被害者」與「加害者」的認定,有雲泥之別的看法。從綠色典範來看,蔣介石就是威權統治的獨裁者,二二八與白色恐怖的殺人魔王,不容許當今台灣社會紀念這位屠殺人民、侵犯人權的獨裁者。對藍色典範來說,蔣中正在中華民國史上北伐、抗戰、反共的功勞,都不應抹滅,必須整體納入評價。再者,即使是同一段歷史,也可以從不同的角度加以評價。作家汪浩透過考證檔案史料,指出由於蔣介石堅持反共立場,力保台灣不被共產黨武力解放,才有今天綠營人士談論「一邊一國」、「台灣已經是獨立國家」的歷史條件,因此甚至戲稱蔣介石是台灣「意外的國父」[85]。然而,把「二二八的殺人魔」與「威權統治的獨裁者」當成「國父」,是綠色典範所萬萬無法接受的。歷史的軌跡,總是充滿了反諷與弔詭,經常是一個接著一個非意圖後果所堆疊累積出來的。這些反諷、弔詭與非意圖後果,卻是當前的轉型正義論述所無法處理的。

至於「被害者」,曾經有成千上萬、難以勝數的人民,在威權統治時期遭受殘忍無情的凌虐迫害、甚至被剝奪財產失去生命,帶給家族與台灣社會無比巨大的創傷,這是無可抹滅的事實,必須審慎面對處理。但是另一方面,近年來許多出土檔案及最新研究也顯示,過去認為「國民黨政權在白色恐怖時期迫害無辜善良百姓,製造大量冤假錯案」的說法並不確實(而這樣的認知,正是綠色典範所建構起來的),當時許多遭到殺害的人的確是中共派遣來台的地下黨員,而且人數多達兩千人,其中一部分已經被中共列為「革命烈士」並加以公開紀念。這使得當年提倡轉型正義不遺餘力的吳乃德,也要在2020年的投書中引述國防部代表的話,質疑:「目標在推翻中華民國的共產黨員,加以補償算是『正義』嗎?」吳乃德進一步提問:

如今我們清楚中共政權的殘暴,有人質疑:欲讓台灣人被這種政權統治的人,是受難者嗎?如果他們都可以被除罪,未來所逮捕的中國間諜可以加以判刑嗎?判刑監禁之後是否也要加以補償? [86]

吳乃德在倡議轉型正義十多年之後才發出這樣的質疑,與其說是「後見之明」,不如說,打從一開始,轉型正義對於歷史與正義的認識就很值得商榷。「如今我們清楚中共政權的殘暴」一句,讀來似曾相似,卻格外反諷。事實上,何須等到「如今」,當年國民黨政府,豈不正是向台灣人民大力宣傳中共政權的殘暴本質,而以「反共」為理由,透過「動員戡亂體制」來合理化威權統治的嗎?當年國民黨把「欲讓台灣人被(中共)這種政權統治的人」抓起來,到底是做對了,還是做錯了?這筆帳,究竟應該怎麼算?轉型正義的帳本,似乎讓人越來越糊塗了。[87]

也許有人認為,藍色典範是屬於「外省人」的歷史記憶,由於第一代的外省人逐漸凋零,第二代、第三代以降的外省族群並沒有直接的抗日戰爭或國共內戰的歷史記憶,而且台灣內部的省籍族群意識逐漸模糊淡化,藍色典範終究會隨著時間逐漸消亡。但前面的討論已經一再指出,藍色與綠色典範的差異,並不完全以族群作為區分,許多本省人也接受這種藍色典範及其發展出來的史觀;更重要的是,承繼這個藍色記憶典範的,還有一個重要的載體──政黨,也就是中國國民黨。除非這個政黨解散或消失,否則這個藍色典範的記憶,仍將持續以不容忽視的聲量,存在於台灣社會中。

退一萬步說,即使抱持藍色典範的群體逐漸減少凋零、縱使(中國)國民黨在台灣的政黨政治中因為失去選票與民意基礎而逐漸萎縮甚至徹底消失,乃至綠色典範已經取得主流優勢與絕對霸權的地位,綠色典範仍無法避開一個到目前為止仍無法解決的難題,也就是「如何處理與面對中華民國共業(包含國共內戰與1949年之前的中華民國)」的問題。

總結來說,台灣這個政治共同體不但找不到奠基者(founding fathers/mothers),連奠基時刻都找不到。政治共同體也同時是個道德共同體,如果這個政治共同體的奠基時刻都講不清楚,它的道德基礎在哪裡,恐怕也不容易說清楚。如果道德基礎也不穩固,那麼要談轉型正義,猶如流沙上蓋城堡,不但無法成功,而且到頭來反而進一步侵蝕這個共同體的道德基礎。轉型正義的終極目標應該是要達成和解,重建社會信任,但台灣當前強推轉型正義的結果,卻是造成更大的分裂與更多的不信任。如果這只是社會內部分裂不安的問題,或許也就罷了,放眼當前世界,民粹主義當道,兩極分化明顯(看看陷入民主內戰的美國即可明白),台灣的內部更加撕裂對立,似乎也不值得大驚小怪。然而,台灣這個共同體,時時刻刻面臨着深刻的存在危機(existential crisis)──這個存在危機,不僅是在形上學的意義說的,也是在形而下的意義說的——所謂的轉型正義,對這個共同體解決它的存在危機,究竟是有所助益,還是造成損害?這是值得所有關心這個共同體未來前途的人,審慎思考的問題。

八、代結語:「轉化式對話」與和解的價值

任何一個新概念的提出,總會隨著時間的進展而有所演變,而它所指涉的內容也很因此有所變化。因此,轉型正義這個概念一開始出現的時候界定不清、之後內容與指涉也逐漸演變擴張,並不是什麼奇怪的事情,也無需多加非難。然而,如果對一件事情(尤其是一個新誕生的概念)的指涉內容無法釐清、又缺乏共識的情形下,以法律及政治的手段加以推行,恐怕將引發諸多問題。

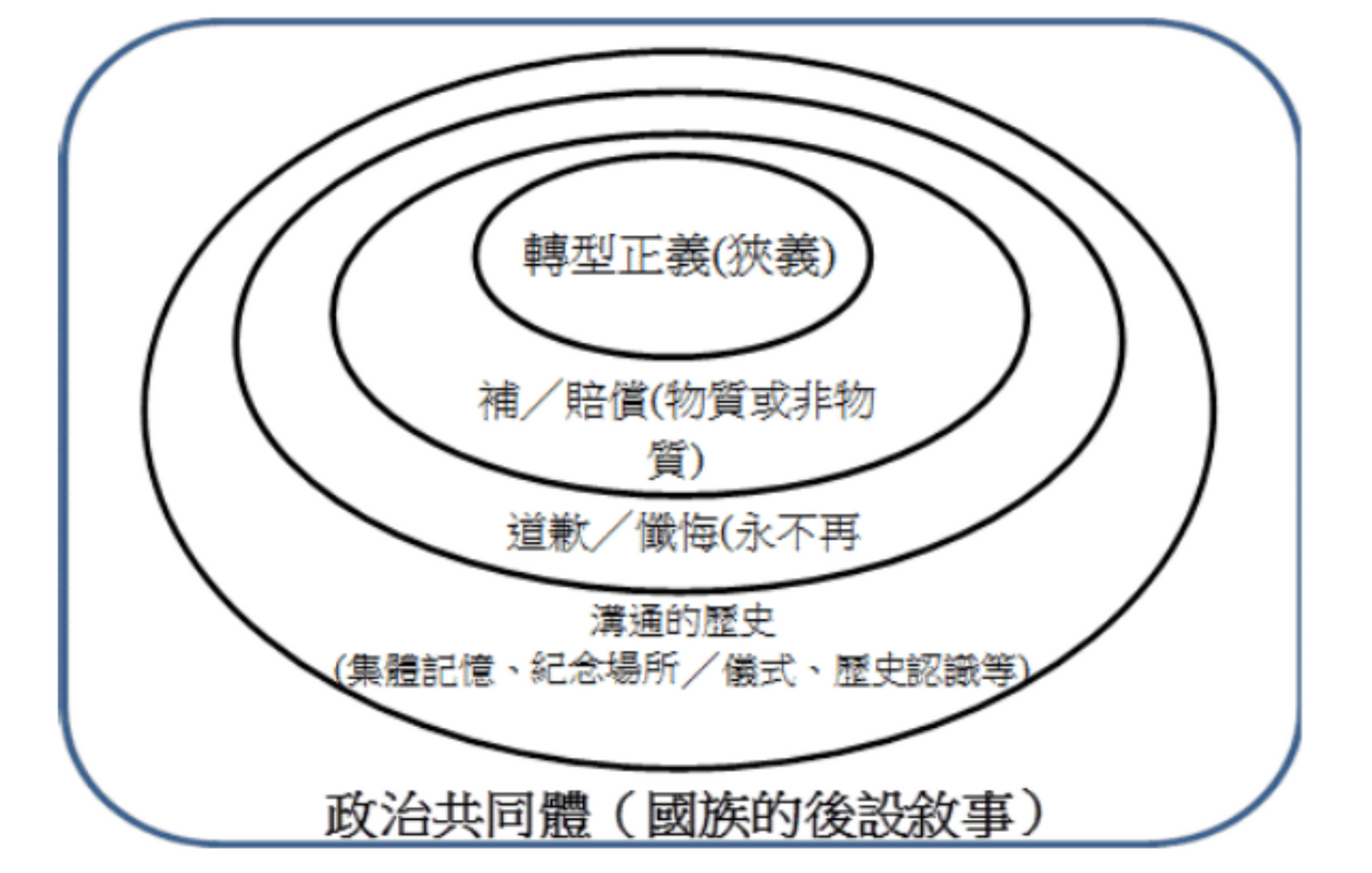

為了進一步闡明這個問題,讓筆者借用並改編歷史社會學者托皮(John Torpey)對「修復政治」(politics of reparation)的概念地圖來加以說明(參見圖一)[88]。

在一般所見到補償政治中,狹義的「轉型正義」位在最核心,主要指的是對加害者的司法審判、懲罰、政治清洗(political purge)等──請注意,這裡的「轉型正義」一詞是在最嚴格最狹義的定義下說的,僅指涉與法律與刑罰相關的事物。在轉型正義之外的第二層,則是補償,指的主要是對被害者的賠償、財產返還等,包含經濟的補償與象徵性的補償;第三層則是道歉與懺悔,包含政治人物的公開表態、象徵性的儀式、歷史意識等;第四層則是溝通的歷史(communicative history),包含集體記憶、紀念儀式等。然而,轉型正義後來的概念不斷擴大,跳脫了純粹法律與刑罰的範圍,同時包含了第二層(補/賠償)、有時包含了第三層(道歉與懺悔)、有時更包含了第四層(溝通的歷史),以致於我們對轉型正義的界定與想像,經常不太一樣,因為每一個人可能看到或偏重的層次與重點不同。這一方面造成指涉不清(究竟我們談的是狹義還是廣義的轉型正義),一方面也容易造成誤導(溝通的歷史是無法用正義來裁斷的)。這也是為什麼艾許會批評克立茨的Transitional Justice一書「標題過於狹隘」(too narrowly entitled),因為克立茨所用的是最內層的概念詞彙(也就是狹義的轉型正義),所談論的卻是涵蓋外面二、三、四層的事物。

在這四個層次之外,筆者另外加了一個方形的外框,也就是國族的後設敘事。上述四個層次的修復政治(也就是大家以為的「(廣義的)轉型正義」),都是在這個給定外框(國族後設敘事)之內談的。這也是為什麼泰鐸在討論「歷史正義」時強調,轉型正義(她說的是廣義的轉型正義)所涉及的是微小的歷史而不是宏觀的後設敘事,是在既有的國家敘事軸線下對過去的重新詮釋。然而,台灣的轉型正義所做的,卻是把整個國族的後設敘事重新改寫,把原本藍色典範的方形外框改成綠色典範的方形外框。這是台灣與其他案例最大的不同之處,也是根本問題之所在。

最後,為了避免誤解,筆者有必要把本文的主要論點再釐清一次。

本文的意思並不是說,轉型正義這件事情不重要、台灣不必處理轉型正義的問題。本文也無意全盤否定過去轉型正義的提倡者為台灣社會所做的努力。然而,一般所稱(其實是「被誤稱」)的「轉型正義」所要處理的,其實是一個更大、更深刻、更複雜的「如何處理歷史」、「如何克服過去」的問題,這遠遠不是「轉型正義」一詞所內涵蓋的。這個詞彙字面意義過於狹隘、指涉模糊不清,而且產生了諸多誤導。用上面的圖一來說,在理想的狀況下,轉型正義原本應該被限定在第一個層次裡面來談,但現在的轉型正義文獻經常擴大界定,以致於包含了前四個層次(包含補償、道歉、溝通歷史)的問題──然而,台灣的轉型正義卻是更進一步,企圖要處理第五個層次,也就是重建整個國族後設敘事的問題,這已經超出了過去一般所理解的(廣義的)轉型正義的範圍了。的確,台灣所要面對處理的,是「如何重建歷史認識」的問題,然而,台灣的國族打造所面臨的內外困境,使得最根本政治轉化(重建一個嶄新的政治共同體)根本尚未完成,更進一步使得國外的轉型正義ç¦何都必須面對這個殘酷的現實。借用吳叡人的話來說,台灣是「飽嘗強權的傲慢與虛偽」、並因此「被迫向善」的「賤民」,如果在轉型正義這些事情上不堅持某些道德與正義的原則,只顧及「實力的對決」卻輕忽和解的價值,到最後恐將再一次被「強者的正義」所反噬。

(完)

【註釋】

- Ricoeur, Paul, Memory, History, Forgetting (Chicago: University of Chicago Press, 2004), p. 89. 斜體強調為筆者所加。

- 陳芳明,〈轉型正義與台灣歷史〉,《思想》第5期(2007年4月),頁87。

- 吳乃德,〈轉型正義與歷史記憶:台灣民主化的未竟之業〉,《思想》第2期(2006年7月),頁1-34。

- 這些批評的聲音大致上可以分成兩種類型,一種是直接透過媒體投書嚴詞抨擊(如楊渡,〈轉型正義?放屁〉,《中國時報》,2006年7月21日;陳宜中,〈吳乃德沒說清楚的問題〉,《中國時報》,A15版,2007年2月25日;徐宗懋,〈轉型正義 空忙一場〉。《中國時報》,A11版,2016年5月9日。),一種則是以論文的形式表達不同看法(例如江宜樺,〈台灣的轉型正義及其省思〉,《思想》第5期(2007年4月),頁65-81;李鎨澂,〈論「轉型正義」之荒謬與政黨經營事業之正當權利〉,《人權會訊》第128期(2018年5月),頁30-40;廖元豪,〈民主憲政2.0,抑或改朝換代算舊帳?──轉型正義概念的反思〉,《台灣法學雜誌》第314期(2017年2月),頁124-144。)。

- 促轉會成立之初,原本預訂在2020年5月底屆滿結束,後來經行政院通過延長任期一年。

- 吳乃德,〈轉型正義的台灣想像〉,《自由時報》,A15版,2020年6月1日。

- 吳乃德,〈轉型正義的台灣想像〉。

- 由於「transitional justice」一詞已經被翻譯為「轉型正義」,因此本文將「transformation」翻為「轉化」,以區分transition與transformation的差異。

- 促進轉型正義委員會,《兩年階段性任務成果報告》(台北:促進轉型正義委員會,2020)。

- 吳乃德,〈轉型正義的台灣想像〉。

- Kritz, Neil J., ed., Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes(Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1995).

- Kritz, ed., Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, p. 16.

- Benomar, Jamal, “Justice after Transitions,” in Transitional Justice, vol.1 edited by Neil J. Kritz, pp. 32-41.

- Albon, Mary, “Project on Justice in Times of Transition: Report of the Project's Inaugural Meeting,” in Transitional Justice, vol.1 edited by Neil J. Kritz, pp. 42-54.

- 參見Boraine, Alexander L., “Transitional Justice: A Holistic Interpretation.” Journal of International Affairs vol. 60, no. 1, Fall/Winter 2006, pp. 17-27;Arthur, Paige, “How Transitions Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional Justice,” Human Rights Quarterly vol. 31, no.2, May 2009, pp. 321-367;Buckley-Zistel, Susanne, et al., eds., Transitional justice theories(New York: Routledge, 2014) 等。

- 這是針對下面資料庫檢索所得的的結果:華藝線上圖書館、臺灣期刊論文索引系統、臺灣博碩士論文知識加值系統、台灣HyRead臺灣全文資料庫、博碩士論文資料庫、中文報紙論文索引資料庫(1962-2007)、中央社中文新聞資料庫(1991-2020)、臺灣新聞智慧網(1950-2012)、聯合知識庫(1950-2020)、競業知識網(2002-2020)等。根據檢索結果,最早的媒體討論見於蘇永欽,〈這樣的轉型正義 不只是粗糙而已〉,《中國時報》,15版,2002年9月12日;最早的學術論著則見葉俊榮,〈從「轉型法院」到「常態法院」:論大法官釋字第二六一號與第四九九號解釋的解釋風格與轉型脈絡〉,《臺大法學論叢》第31卷2期(2002年3月),頁59-96。

- Teitel, Ruti G., Transitional Justice (New York, Oxford: Oxford University Press, 2000)。中譯本初版:璐蒂.泰鐸著,鄭純宜譯,《變遷中的正義》(台北:商周出版,2001);二版:《轉型正義》(2017)。

- Hansen, Thomas Obel, “The Vertical and Horizontal Expansion of Transitional Justice: Explanations and Implications for a Contested Field,” in Transitional Justice Theories edited by Susanne Buckley-Zistel, et al(New York: Routledge, 2014), pp. 105-124.

- Elster, Jon, Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective (New York: Cambridge University Press, 2004).

- Elster, Closing the Books, pp. 79-135.

- Teitel, Transitional Justice, p. 6.

- 對泰鐸來說,「轉型」與「正義」是相互建構的,因此轉型正義也只能是過渡性的(這才符合transitional的本意),而不是永久性或奠基性的。台灣的轉型正義卻正好相反,可說是背道而馳:只堅持一個正義的判準(是否侵犯人權),用這個正義來裁斷歷史,並且嘗試建構一套奠基性的國族敘事。詳見下文討論。

- 葉俊榮,〈從「轉型法院」到「常態法院」〉,頁66。

- 吳乃德,〈回憶蔣經國,懷念蔣經國〉,收入胡健國編,《二十世紀臺灣民主發展:第七屆中華民國史專題論文集》(台北:國史館,2004),頁474-475。

- 吳乃德,〈轉型正義與歷史記憶〉,頁2。

- 台灣民間真相與和解促進會,〈什麼是轉型正義〉,台灣民間真相與和解促進會(https://taiwantrc.org/transitional-justice/,取用日期:2020年11月10日)。

- 台灣民間真相與和解促進會編,《記憶與遺忘的鬥爭:臺灣轉型正義階段報告》(新北:衛城出版,2015)。

- 吳乃德,〈民主時代的威權遺產〉,收入台灣民間真相與和解促進會編,《記憶與遺忘的鬥爭 卷一 清理威權遺緒》,頁29。

- 黃長玲,〈真相與和解的可能〉,收入台灣民間真相與和解促進會編,《記憶與遺忘的鬥爭 卷一 清理威權遺緒》,頁19。

- 徐永明編,《轉型,要不要正義?-新興民主國家與台灣的經驗對話》(台北:台灣智庫,2008)。

- 促進轉型正義委員會,《促進轉型正義條例》,促進轉型正義委員會,(https://www.tjc.gov.tw/regulations/1,取用日期:2020年11月20日)。

- Ash, Timothy Garton, “The Truth about Dictatorship,” The New York Review of Books, vol. 45, no. 3, Feb. 1998, pp. 35-40.

- Arthur, “How Transitions Reshaped Human Rights,” p. 333. (33)

- Torpey, John C., Making Whole What Has Been Smashed: On Reparation Politics (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006), pp. 52-53.

- Olick, Jeffrey K., The Politics of Regret: On Collective Memory and Historical Responsibility (New York: Routledge, 2007), pp.121-138.這些批判與質疑,某種程度上說明了為何轉型正義的文獻中很少見到社會學者的著作。一方面,社會學比較少參與到規範性(normative)的論述;另一方面,從歷史社會學的角度來看,「轉型正義」這個概念毋寧是充滿疑義的。

- Arthur, “How Transitions Reshaped Human Right,” p. 328.

- 關於此一爭論的相關文獻,可參見Knowlton and Cates的英譯。Knowlton, James and Truett Cates, trans., Forever in the Shadow of Hitler?: Original Documents of the Historikerstreit, the Controversy Concerning the Singularity of the Holocaust(Atlantic Highland, N.J.: Humanities Press, 1993).

- 關於日本與東亞的歷史認識問題的進一步討論,可參見汪宏倫,〈從《戰爭論》到《新歷史教科書》:試論日本當代民族主義的怨恨心態及其制度成因〉,《台灣社會學》第19期(2010年6月),頁147-202;Wang, Horng-luen, “Reconciliation through the Transnational Civil Sphere?” in The Civil Sphere in East Asia edited by Jeffrey Alexander, David Palmer, Sunwoong Park and Agnes Ku (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), pp. 256-277。日文則可參見高橋哲哉編,《「歴史認識」論争》(東京都:作品社,2002)。

- 台灣的教科書改革與課綱爭議,其實也是個歷史認識問題。參見汪宏倫,〈台灣的「歷史認識問題」初探:史觀、戰爭、框架〉,《21世紀東アジア社会学》第6號(2014年3月),頁72-94。

- 例如吳乃德便認為,台灣對民主化的解釋缺乏「歷史正義」。他對「歷史正義」的理解,與泰鐸的建構主義觀點也是大異其趣。見吳乃德,〈轉型正義與歷史記憶〉,頁13-24。

- 吳乃德,〈轉型正義與歷史記憶〉,頁15。

- 吳乃德,〈轉型正義與歷史記憶〉,頁30。

- 吳乃德,〈轉型正義與歷史記憶〉,頁31。

- 這方面的相關研究非常多,彼此的發現也不太一致,而且隨著時間推移進展,認同的趨勢也有所變化。參見王甫昌,〈族群同化與動員 台灣民眾政黨支持之分析〉,《中央研究院民族學研究所集刊》第77期(1994年6月),頁1-34;王甫昌,1998,〈族群意識、民族主義與政黨支持:一九九○年代台灣的族群政治〉,《台灣社會學研究》第二期(1998年7月),頁26-52;吳乃德,〈國家認同與政黨支持〉,《中央研究院民族學研究所集刊》第74期(1993年11月),頁33-61;吳乃德,〈狂飆的年代?一般民眾的認同趨勢,1992-2005〉,收入張茂桂、羅文輝、徐火炎等編,《台灣社會變遷1985~2005:傳播與政治行為》(台北:中央研究院社會學研究所,2013),頁93-128;徐永明、范雲,〈「學作」台灣人:政治學習與台灣認同的變遷軌跡,1986-1996〉,《台灣政治學刊》第5期(2001年12月),頁3-63。

- 丘延亮,〈轉型正義:肯定人民抗爭,平反人格迫害〉,公共論壇,2007年3月6日(https://www.coolloud.org.tw/node/61611,取用日期:2020年11月4日)。

- 黃榮村,〈我所認識的青年王曉波〉,《聯合報》,A13版,2020年8月12日。

- 受迫害的人是否認為自己有「冤」、乃至於「被害者意識」的強弱有無,多少又與統獨左右等政治立場有關。因此,即使同樣是遭受威權體制迫害的被害者,對轉型正義可能也存在著相當不同的立場與看法。

- Halbwachs, Maurice, On Collective Memory(Chicago: University of Chicago Press, 1992).

- Olick, The Politics of Regret, pp. 17-35.

- Halbwachs, On Collective Memory.

- 關於記憶地景的概念、以及對1990年代以來一連串記憶風潮的進一步描述與分析,見Wang, Horng-luen, “Can We Live Together? Conflicting Memories and the Irreconcilable Past in Taiwan and Beyond,” paper presented at Memory Studies Association 2019 Annual Conference, Madrid, Spain: Memory Studies Association, June 25-June 28, 2019。

- 行政院研究二二八事件小組,《二二八事件研究報告》(台北:時報出版,1994)。

- 根據國史館內部工作人員事後向筆者表示,國史館原來建議總統府在8月15日舉辦研討會,但據說府方聽聞大陸方面將在同日舉辦研討會,擔心國外學者將捨台灣而就大陸,因此要求國史館將舉辦日期改到7月7日。因此,即使7月7日並非一開始的首選,但這背後仍舊顯示明顯的政治考量:除了凸顯七七抗戰的歷史意義之外,還有與對岸爭奪抗戰話語權的意涵。

- Mitter, Rana, Forgotten Ally: China's World War II, 1937-1945(Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2013).

- 這裡將「忘記」加上引號,是因為嚴格來說這並不是忘記,而是「不知道」或「沒有意識到」。集體記憶要求成員有義務「記得」某些事情,如果不記得就是「遺忘」,但這些事情並不是成員們實際經驗過的,並不存在於他們的生命記憶當中。網路上有評論指出,國民黨的抗日史觀深入人心,以致於有些學生在被問及「台灣在二戰期間遭受何國轟炸」時,回答竟是「日本」而非「美國」;但也有人認為,這樣的軼事純屬虛構。參見陳怡宏,〈戰火中的日常:臺灣人如何經歷第二次世界大戰〉,故事,2015年8月30日(https://storystudio.tw/article/gushi/taiwanese-under-wwii-1/,取用日期:2020年11月20日);廖英雁,〈被虛構的「虛構歷史」?黨國教育曾灌輸「日本在二戰轟炸臺灣」?〉,聯合鳴人堂,2020年8月7日(https://opinion.udn.com/opinion/story/120998/4763105,取用日期:2020年11月20日)。

- Renan, Ernest, “What Is a Nation?” in Becoming National: A Reader edited by Geoff Eley and Ronald Grigor Suny(New York, Oxford: Oxford University Press, 1996), p. 53.

- Nora, Pierre, Les Lieux de Mémoire, Tome 3: Les France(Paris: Gallimard, 1992). Les Lieux de Mémoire直譯是「記憶的場域」,此處採取中譯本譯者戴麗娟的譯法。這個譯法很傳神地表達出,記憶並非存在與真空之中,它必定與某個場所、地點、事件、人物或物品發生聯繫。

- Ricoeur, Paul, Memory, History, Forgetting, pp. 68-92.

- Renan, “What Is a Nation?,” p. 45.

- Bourdieu, Pierre, In Other Words (Stanford: Stanford University Press, 1990).

- 關於不可共量的概念,這裡完全是在科學哲學家湯瑪斯.孔恩(Thomas Kuhn)的名著《科學革命的結構》的意義下說的,參見Kuhn, Thomas S., The Structure of Scientific Revolutions. (Chicago: University of Chicago Press, 1962)。此處必須另外強調不可共存,則是因為不可共量的典範不見得不可共存。例如在物理學的領域中,牛頓力學與量子力學是兩個不可共量的知識典範,但這兩個典範並不為物理學社群提供後設敘事,也都存在於物理學的知識社群中,彼此承認對方存在而不必互斥。但在這裡所討論的集體記憶典範中,兩者是無法共存的。其中一者的存在,意味著對另外一種典範的否定或排除。再者,這兩種典範除了在真理(歷史觀與世界觀)上不可共量之外,在道德上也不可共量(此點將於下文詳論),這又近乎政治哲學家以撒.柏林(Isaiah Berlin)所談的價值不可共量,參見Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty. (Oxford: Oxford University Press, 1969)。感謝葉浩提醒筆者柏林有關不可共量的討論。

- Ricoeur, Memory, History, Forgetting, p. 82. 也許有人認為呂克爾此說過於誇大,但如果放在他所處的歐洲脈絡來看,此說可是一點不假,有其歷史依據。參見Tilly的經典研究:Tilly, Charles, Coercion, capital and European states, A.D. 990-1992 (Oxford: Blackwell, 1992).

- Ricoeur, Memory, History, Forgetting, p. 79.

- 參見汪宏倫,〈東亞的戰爭之框與國族問題:對日本、中國、台灣的考察〉,收入汪宏倫編,《戰爭與社會:理論、歷史、主體經驗》(台北:聯經出版公司,2014),頁157-225。

- 呂秀蓮,《台灣良心話:呂副總統的第一年》(台北:天下遠見,2001),頁230。

- Lu, Hsiu-lien, Soft Power: Vision for a New Era (Taipei: Office of the President, 2006), p. 73. 本段與下一段引文,原文均為英文,此處中文由林政協助譯出初稿,粗體強調為筆者所加。也許是因為在國際場合使用英文發聲,可以不必顧慮國內可能出現的反彈聲音,呂秀蓮這兩段文字的表述都比國內場合的類似談話來得直接露骨,也更能反映出她對國共內戰歷史的看法。

- Lu, Soft Power, p. 41.

- 陳弘美,〈徐佳青一句「八二三是民進黨打仗嗎」? 打臉小英的團結〉,《中時新聞網》,2018年8月24日(https://www.chinatimes.com/ realtimenews/20180824002531-260407?chdtv,取用日期:2021年2月9日)。

- 自由時報社論,〈請馬英九總統聽一堂課〉,《自由時報》,2013年1月24日。

- 「認知框架」是社會學分析中的一個基本概念,參見Goffman, Erving, Frame analysis: An essay on the organization of experience (Harvard University Press, 1974)。關於「戰爭之框」的概念及台灣「戰爭之框」演變的分析討論,見汪宏倫,〈東亞的戰爭之框與國族問題〉。

- Ichijo, Atsuko and Gordana Uzelac, eds., When is the Nation?: Towards an Understanding of Theories of Nationalism(London: Routledge, 2005).

- 陳芳明,〈轉型正義與台灣歷史〉,頁85。

- 陳芳明,〈轉型正義與台灣歷史〉,頁88。

- 陳芳明,〈轉型正義與台灣歷史〉,頁91。

- 吳叡人,《受困的思想:臺灣重返世界》(新北:衛城出版,2016),頁199。

- 2007年,曾任民進黨青年部主任的周奕成籌組「第三社會黨」,對台灣的國族論述及國際地位提出第三種可能性的想像,但這樣的想像缺乏國內外的政治支持,第三社會黨在2008年選舉之後便煙消雲散。

- Teitel, Transitional Justice, p. 6.

- Boraine, “Transitional Justice: A Holistic Interpretation,” pp. 17-27.

- Ricoeur, Memory, History, Forgetting, p. 89.

- 黃英哲,《「去日本化」「再中國化」:戰後台灣文化重建(1945-1947)》(台北:麥田,2017)。

- 汪宏倫,〈走出認同困境,重建共同體論述〉,收入聯經出版公司編,《廿年民主路,台灣向前行》(台北:聯經出版公司,2016),頁85-107。

- 吳叡人,《受困的思想》,頁203。

- Teitel, Transitional Justice, p. 115.

- 為了避免誤解,此處必須再三強調:筆者並非鼓吹戰爭,但前面的分析已經指出,戰爭幾乎是塑造政治共同體的必經之路,古今中外皆然。儘管有極少數的例外,那也是在地緣政治許可的條件下才可能獲致。台灣在東亞地緣政治中的地位特殊而且重要,這樣的條件幾乎不存在。而此處所說的「和解」也不是「妥協」,更不是「投降」。和解可以有很多種方式,並不意味一定要毫無原則地接受對方的條件。和解可以是一種藝術,端賴雙方政治領導者的智慧與創造力。

- 汪浩,《意外的國父:蔣介石、蔣經國、李登輝與現代臺灣》(新北:八旗文化,2017)。

- 吳乃德,〈轉型正義的台灣想像〉。

- 台灣轉型正義出現的奇特現象是:有些以實際行動要推翻中華民國的人,最後獲得平反、被認為無罪,而且還獲得中華民國政府的補償。這背後其實還牽涉到另一個至關重要的規範性問題,值得另文處理,此處暫不討論。

- Torpey, Making Whole What Has Been Smashed, p. 50. 本圖經筆者擴大改編,與原圖內容有所不同。

- Aiken, Nevin T., Identity, Reconciliation and Transitional Justice: Overcoming Intractability in Divided Societies (New York: Routledge, 2013).

- 筆者關於「轉化式對話」的想法,未必與Aiken完全一致,而且主要是受到社會學者Jeffrey Alexander的「民間領域理論」(The Civil Sphere Theory)的啟發。Alexander, Jeffrey C., The Civil Sphere. (New York: Oxford University Press, 2006). 關於民間領域理論如何應用在和解之上,可參見Wang, “Reconciliation through the Transnational Civil Sphere?” in The Civil Sphere in East Asia, edited by Jeffrey Alexander, David Palmer, Sunwoong Park and Agnes Ku, pp. 256-277.

- 吳叡人,《受困的思想》,頁7。粗體強調為筆者所加。