[讀書會]《強社會與弱國家》&《使民主運轉起來》

其實這兩本書我本不打算放在一起講的,但是我最近的讀書計劃也被台灣新爆發的疫情打亂了,只好勉強為之啦。畢竟Putnam的那本書最後也與Migdal做了一些對話。

Migdal的《強國家與弱社會》所關注的問題是,二戰後獨立的許多新興國家,其貌似強大的國家機器,為何難以實現其領導人所承諾的政策目標呢?Migdal回顧了殖民主義的影響,並以獅子山、以色列、埃及、墨西哥等國家為案例,以充分的資料詳細解釋了他的理論模型:

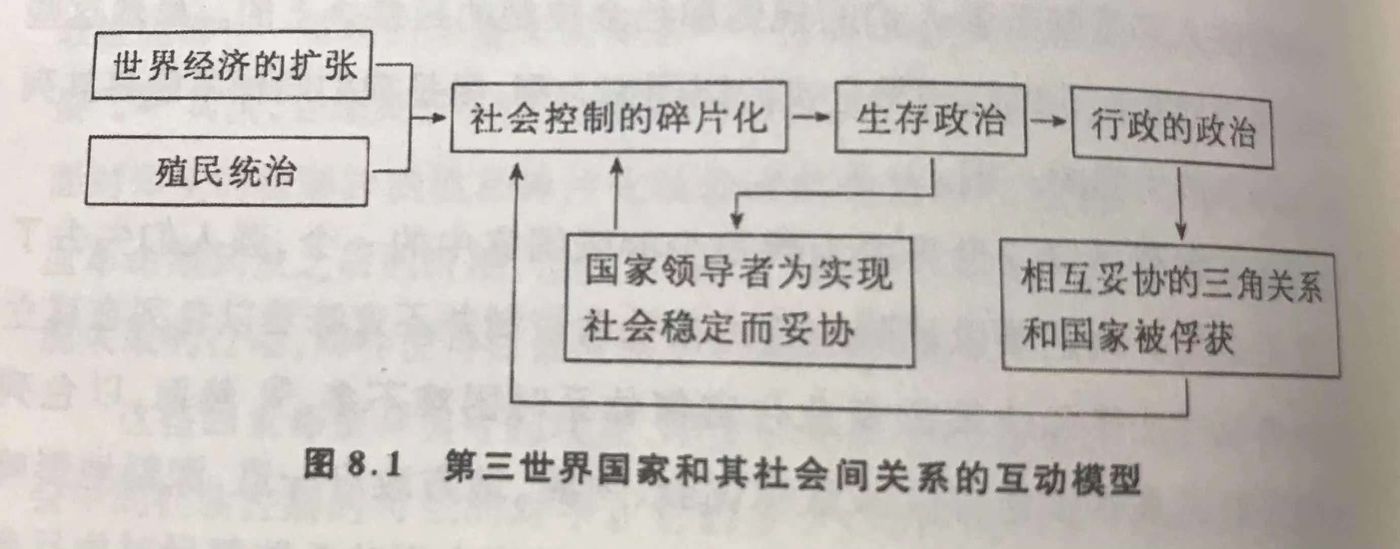

殖民統治和工業革命後世界經濟的擴張,打碎了殖民地原有的社會控制模式,但是卻並未將其整合成一個完整的新體系,造成了一個社會控制碎片化的狀態。獨立後,第三世界國家的領導人卻發現,一旦他們試圖建構一個有社會動員能力的國家機構,就會面臨生存政治的威脅:因為這樣的動員能力過於稀缺,這樣的國家機構反而威脅到了領導人自身的政治生存,而那些壟斷地方利益但卻碎片化的地方強人,雖然出於自利目的而妨礙社會動員,卻對國家領導人的直接威脅較小。最後國家領導人為了社會穩定,而不得不妥協放棄國家能力的建構。這又導致行政上,地方上政策的執行官僚、地方上的強人與國家領導人之間的相互妥協,導致國家機器被地方上的強人俘獲,進一步強化了社會控制的碎片化,形成了所謂的“強社會與弱國家”。

這樣的理論似乎聽上去很抽象。Migdal用Harik所研究的埃及一個村莊作為案例來說明這種強人對國家機器的俘獲:“另一個富農家族科羅斯……作為村中最大的僱主,他們控制著村長的職位和村理事會、國家聯邦的分支機構,直到後來ASU(阿拉伯社會主義聯盟)的二十人委員會……建立起一個聯合機構,包括健康診所、獸醫中心、職業技術中心、學校和托兒所。”由這種強者制定的分配原則經常使貧民遭受苦難,但他們受到這些強人的控制和影響顯然更加直接和有效。國家機器的地方執行官員往往只能和這些強人妥協與合作,當國家政策不符合這些強人利益的時候往往難以執行。這些強人的控制力量和興趣往往只限制在某個地方,他們不足以威脅國家領導人的政治生存,但卻足以威脅地方執行官員的政治生存。

Putnam不同意Migdal“強社會、弱國家”的論斷。他的理論基礎是建立在1970年意大利地區自治改革實驗,以及此後近20年他所進行的大量相關調查、數據收集乃至測試實驗的基礎上。通過這些資料,他發現意大利的南方和北方的地區,在改革後的政府績效上存在十分明顯的差距,北方明顯優於南方。是什麼造成了這樣的差異呢?Putnam追溯1000年前的意大利歷史,當時意大利南方為諾曼人所建立的封建王朝,而北方卻是大量的自治共和制城市。因此南方形成了封建式的垂直庇護-附庸傳統(即“恩庇-侍從”,我在這裡尊重本書譯法),而北方則保存了公民之間橫向互助的共同體文化。後來南北方因戰爭、瘟疫等因素都經歷了繁榮和衰弱,但傳統卻保留了下來。北方的公民文化,孕育出更多的基於人與人之間橫向聯繫而形成的共同體組織,諸如互助會、合作社等等。而南方垂直的庇護-附庸關係,則演變成剝削壓迫、家族利益和人與人之間的互不信任。

Putnam指出,在工業與後工業時代,人們為了實現利益最大化,需要克服集體行動的困境。廣泛的共同體觀念與信任感,即“社會資本”的累積,有利於產生有效的制度和規範,鼓勵人們相互合作,減少交易成本。互不信任與相互背叛,同樣也會強化反向的制度和規範,造成惡性循環與發展停滯。垂直式的庇護-附庸關係,雖然也能解決部分集體行動的問題,但效果終究有限。規範與實踐相結合,社會資本更高的地區,也能通過規範的建立和運作,進而累積更多的社會資本,形成“強者愈強”,最終造成意大利南北之間的巨大差異。

如果我們仔細檢視二者的理論,就會發現他們之間並無衝突。Migdal的理論,是立足於第三世界國家在二戰後(乃至當前)的社會狀況,其所指的地方上的強人,很接近於Putnam所說的垂直的庇護-附庸關係中的恩主。Migdal理論中最大的亮點,在我看來,是明確區分了國家和社會中不同行為者,以及他們的利益與互動過程上的不同,而不再將國家或社會看成某種同質性的存在。強人與貧民同為“社會”中的組成部分,可是當強人取代貧民與國家機器互動時,會對國家機器造成完全不同的影響。政治領導人、國家機構的領導人與地方上的政策執行者,雖然同為“國家機器”的組成部分,卻也需要為各自的政治生存而算計。Migdal所指的“強社會”,恰恰是碎片化下某種強大的垂直式的庇護-附庸關係。

Putnam所考察的意大利並非第三世界國家,但其內在的南北二元差異性也很獨特。Putnam的研究更側重於社會文化對政治制度運作效能的影響。如其所言,意大利的地區自治實驗,是將相同的政治制度移植到不同的社會文化上,由此產生的差異驗證了社會文化對發展的強烈影響。由此,Putnam主張“強社會、強經濟、強國家”。然而也須看到,其所主張的“強社會”,是指“公民之間橫向聯繫所形成的社會關係”,與Midgal所指的“強社會”,雖然都屬於“社會”,卻有著本質的不同。同樣,Migdal的論述中,雖然以以色列為例說明了“強國家”是如何建立的,卻過於執著在對社會控制建立的分析上,而忽略了社會文化與社會關係特質的影響,造成了以色列人和巴勒斯坦阿拉伯人,在建立國家機器的結果上的差異。

兩本著作,皆為大師的經典之作,遠比新近的許多嘩眾取寵但學術價值有限的著作來得重要,強烈推薦必讀。我這裡所閱讀的《強社會與弱國家》2009年的簡中版,翻譯質量一般;《使民主運轉起來》2001年的簡中版是原編譯局的俞可平老師組織翻譯的叢書系列之一,品質還是有保障的。只是兩本著作後來都各自出了新的簡中譯本,相信質量應該會更好,強烈推薦大家購買收藏。對於不願花錢的朋友,這兩本書在網路上也有免費的電子書資源喔。