“慈爱的机器”:替代技术、环境和反主流文化

编译自:"Machines of Loving Grace": Alternative Technology, Environment, and the Counterculture,作者Andrew Kirk,也是《Imagine Nation: The American Counterculture of the 1960's and 70's》的一个章节。

我在幻想,

(希望越早实现越好)

一个自动化的草地,

在那里,

动物和计算机,

在相互编程中,

和谐共存,

就如碧水,

倒映蓝天。

我在幻想,

(此时此刻!)

一个自动化的森林,

满是松树和电子元件,

群鹿悠闲地漫步,

走过计算机,

似乎那是野花,

绚烂绽放。

我在幻想,

(必须如此!)

一个自动化的生态,

在那里,我们无需劳动,

回归自然,

回到我们的动物兄弟身边,

慈爱的机器,

照管一切。

——理查德·布劳提根(Richard Brautigan),"慈爱的机器照管一切"(all watched over by machines of loving grace),1967

反主流文化常被认为是性、毒品和摇滚。脑海中很容易浮现出回归自然、新卢德主义公社(neo-Luddite communes)的景象,那里到处都是大胡子的荒野倡导者和身披鲜花的孩子们,以可食用植物为生。事实上,许多反主流文化主义者拒绝了现代世界的大规模技术系统,支持一种更简单、更原始、更环保的生活方式。面对越战,污染严重的河流,雾霾,无处不在的核毁灭威胁,以及工业化对劳动力冷酷无情的剥削,许多对技术充满恐惧的年轻美国人直接拒绝工业社会,开始尝试其他的生活方式和社区,不再强调对现代技术的依赖。

与此同时,其他反主流文化者则朝着一个完全不同的方向发展。受新左派(New Left)政治的影响,这一派将注意力转向对(长期存在的)自然、技术和社会之间关系的假设进行重新评估。具有技术思想的反主流文化主义者帮助重塑了美国的环保运动,为其注入了年轻的活力,并为其提供了新的目标和方向感。不同于保护运动中的前辈,以及对技术恐惧的反主流文化者(倾向于关注荒野保护和资源稀缺),这些新的反主流文化环保主义者专注于替代技术(alternative technologies),作为对污染、人口过剩等问题的回应,并意识到美国的发展正进入一个新的阶段。

这一个阶段被设想为“后稀缺”(post-scarcity)经济,在这种经济中,先进的工业社会理论上拥有为所有人提供富足和自由的手段,并且只要他们愿意,就可以调和自然和技术的关系。在赫伯特 · 马尔库塞(Herbert Marcuse)和默里 · 布克钦(Murray Bookchin)等社会理论家的领导下,“后稀缺”(post-scarcity)的信徒们都相信“毒药是...它自己的解药。”(the poison is ... its own antidote)换句话说,如果说技术以一种非道德和非生态的方式部署,造成了工业资本主义的社会和环境问题,那么也许以道德和生态的方式使用技术可以创造一个乌托邦式的未来。这些在新左派圈子里特别有影响力的批评家强调,美国的社会和环境问题不是源于资源的缺乏,而是对“富足技术”(technology of abundance)的错误浪费。这些批评家认为,如果能够说服美国人放弃他们对消费品的资产阶级式追求,那么有价值的资源可以被用来建立社会的公平和生态的和谐。20世纪60年代末,后稀缺时代的假设助长了一个(短暂的)以技术为基础的乌托邦式的乐观主义,深刻地影响了一代环保主义者。

这种经过深思熟虑的替代技术可能被个人使用的方式,也许是反主流文化对美国文化最重要和最持久的贡献。这一趋势以多种方式表现出来——从巴克明斯特·富勒(Buckminster Fuller)设计的经济实惠且环保的穹顶(geodesic domes),到史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)和史蒂夫·沃兹尼亚克(Steve Wozniak)开发的“个人”(personal)计算机,将信息的力量掌握在个人手中。为了实现类似的目标,其他反主流文化环保主义者和富有同情心的科学家和工程师专注于替代能源、环保设计、回收利用和废弃物管理,他们认为这是颠覆(对环境破坏最大)大型工业结构的最佳方式。无论是在车库里建造个人电脑,还是设计堆肥厕所,1970年以后,技术可以被用来塑造一个更光明未来的想法,成为了环境运动的驱动力。

然而,新左派的乌托邦式乐观主义和革命性的政治纲领却未能成为主流环境运动的一部分。20世纪70年代早期,以校园为基础的新左派运动被反越战和根深蒂固的大学官僚主义所消耗,进而分裂和瓦解。但欧佩克(OPEC)1973年秋季石油禁运的后果,在一定程度上证实了环境问题的紧迫性,同时削弱了基于后稀缺时代的乌托邦式的野心。政治化的反主流文化环境运动在新左派消亡后幸存下来,并继续积极地尝试着构建一个替代性社会。

反主流文化、技术和环境之间的关系是复杂的。虽然本文使用了“反主流文化环境运动”(counterculture environmental movement)这样的术语,但如果认为所有反主流文化主义者和环保主义者都有相同的想法和行动,那就错了。即使是那些主张利用技术解决环境问题的人,也很少有明确的行动或分析计划。反主流文化的环保主义者常常是矛盾的,他们认为技术是问题也是解决方案。因此,反主流文化和技术之间的关系总是一种基本的矛盾。就像在一般的反主流文化中一样,反主流文化的环保主义者从来没有构建过一个统一的哲学,将志同道合的个人和组织团结在一个旗帜下。相反,他们是一个多元化的群体,有着各种各样的观点,经常追求对立或相互排斥的项目。然而,在20世纪60年代和70年代,反主流文化环保主义者与其他环保主义者的不同之处在于,他们都希望利用环境研究、新技术、生态思维和环保宣传来塑造一场基于替代性生活方式和社区的社会革命,这种替代性生活方式将使未来的几代人能够与他人和环境和谐相处。

从技术恐惧到替代技术

关于技术的争论可以追溯到19世纪工业革命初期。当一些美国人以谨慎的眼光看待科技进步时,其他人倾向于认为科技是有益的和良性的。这对于中产阶级的进步保护主义者来说尤其如此,他们认为合理的规划、专业的管理和科学是良好环境未来的关键。从业余的保护团体到吉福德·平肖(Gifford Pinchot)的美国林务局(U.S. Forest Service),美国的保护主义者从科学中寻求解决浪费和肆意破坏稀缺自然资源的办法。在二十世纪的大部分时间里,大多数资源保护的主张都是基于这样一种理念,即通过科学进步,人类可以驯服和控制自然界的所有元素,停止浪费,最大限度地提高生产率。这种想法激发了大规模的开垦和灌溉工程,以及用化学物质来清除讨厌的害虫。这种技术和科学世界观一直持续到20世纪50年代。

尽管人们普遍相信科学,但美国环境保护运动的兴起,其特征是功利主义的保持主义者(utilitarian conservationists)和整体保护主义者(holistic preservationists)之间的分裂。与保持主义者(conservationists)相反,保护主义者(preservationists)反对保护运动中的功利主义和以技术为基础的解决方案。在20世纪初的几十年里,像约翰·缪尔(John Muir)、奥尔多·利奥波德(Aldo Leopold)和罗伯特·马歇尔(Robert Marshall)等保护主义者(preservationists)致力于开发更环保的替代品,以取代他们所认为的保持主义者(conservationists)的物质主义和傲慢。这些具有敏锐洞察力的少数群体密切关注无节制的工业发展对环境的影响,尝试进行监管和保护。对他们来说,现代世界的技术进步看起来一点也不温和。

来自不同背景和意识形态的知识分子加入了这些保护主义者(preservationists),对现代工业社会和技术快速解决复杂的环境问题表示不信任。从19世纪中期开始,乌托邦主义者、无政府主义者、回归土地者(back-to-the-landers)和反现代主义者(antimodernists)组成的集合体,促成了美国文化中旨在重新思考技术、社会和环境之间关系的亚文化发展。但是在第二次世界大战期间,这些不同意见的声音仍然是少数。绝大多数美国人,包括大多数环保支持者,仍然希望通过科学技术的发展取得进步。

在第二次世界大战后的几十年里,人们对技术的态度逐渐开始改变。虽然从未成为主流趋势,但越来越多的美国人开始质疑技术进步的主导观点。在日本使用原子弹所造成的可怕破坏是这种重新评估的催化剂。爱国热情随着战争结束而消退,许多保持主义者(conservationists)和公共知识分子开始讨论,人类有能力毁灭世界意味着什么。约翰·赫西(John Hersey) 1946年出版的《广岛》(Hiroshima)等书生动地描绘了核武器可怕的破坏力,并激发了越来越多的社会群体认识到这种技术的深远影响。同样,经过多年的反战宣传,好莱坞与20世纪50年代的一大批科幻作家一起,开始源源不断地制作书籍和电影,呈现出技术失控的可怕景象。第二次世界大战后出生的一代美国人是在看着巨大的核蚂蚁或其他类似的技术突变体在电影中摧毁人类长大的,比如戈登·道格拉斯(Gordon Douglas)的《X 放射线》(Them!,1954)。到了20世纪60年代中期,越来越多的美国人,尤其是年轻的美国人,对技术表现出越来越多的矛盾心理。这一代人享受了前所未有的物质繁荣,这种繁荣是基于传统的科技进步理念。与此同时,人们对没有社会良知的科学所具有的恶性潜力越来越感到恐惧。

在20世纪50年代末和60年代初,许多环保运动的老成员也发现自己越来越远离现代原子科学、大规模的土地复垦项目和消费技术。他们尤其为技术官僚思维给美国社会和文化带来的后果感到苦恼。对硬科学的重视、太空竞赛的扩张以及消费技术的爆炸式增长削弱了与自然世界的联系,这种恐惧在很大程度上导致了保持主义者(conservationists)对战后世界的疏远。尤其是对核技术给美国社会带来的后果的担忧,导致约翰·伊斯特里克(John Eastlick)等保持主义者(conservationists)怀疑,美国人是否“被原子弹可怕的光芒蒙蔽了双眼”(blinded by the fearful brightness of the atomic bomb),现在正跌跌撞撞地生活着,对他们周围的环境和社会的恶化没有什么意识。伊斯特里克(Eastlick)并不孤单。

有趣的是,尽管他们对现代世界的状态深感担忧,但大多数保持主义者(conservationists)继续使用现代主义的手段,来表达他们对反现代主义的厌恶,并付诸行动。尽管他们越来越疏远战后的技术官僚,他们对政府机构和联邦法律的进步信念仍然是这场运动的主要内容。在其大部分历史中,保护运动接受了基于渐进式启蒙的线性进步理念的组织原则和行动。与此同时,其追随者倾向于将20世纪的历史看作是,由于人口猛增和技术扩张不受管制,所导致的持续衰退,演变成混乱和环境崩溃。尽管这两种理念似乎是截然相反的,但它们都是对后工业化美国的自然和技术关系的直接回应,有着相同的根源。无论是有意还是无意,战后的保持主义者(conservationists)和技术批评人士通过借鉴这两种传统,试图调和改革的梦想和对体制无法修复的相互矛盾的担忧。他们既充满希望又感到恐惧。

战后的其他社会批评家,包括越来越多的激进环保人士和一群欧美知识分子,都不太愿意寻求妥协,而更愿意提出深远的结构性改革。这些批评中最令人震惊的来自生物学家雷切尔·卡森(Rachel Carson),她在1962年出版的《寂静的春天》(Silent Spring)一书中以令人不寒而栗的细节解释了人类试图控制和调节环境所造成的生态后果。卡森是第一个对即将到来的环境“危机”(crisis)发出警告的人。在20世纪60年代,一系列被广泛讨论的书籍预言,如果不改变目前的路线,末日般的未来将会到来。卡森的生物学家同事巴里·康芒纳(Barry Commoner)就此出了几本畅销书,其中包括《封闭的循环》(The Closing Circle),该书警告说,为了一时的物质利益而牺牲地球的健康是危险的。

另外三位作家也为新一代美国人提供了灵感,他们质疑技术在促进社会、经济和环境不公正方面的作用。雅克·埃鲁尔(Jacques Ellul)在《技术社会》(The Technological Society)一书中断言,“所有技术体系已经吞噬了资本主义和社会主义经济”(all embracing technological systems had swallowed up the capitalistic and socialistic economies),是现代世界对自由的最大威胁。雅克·埃鲁尔(Jacques Ellul)认为“现代技术本身有一些令人憎恶的东西”(something abominable in the modern artifice itself):系统如此腐败,只有真正革命性的重新定位才能阻止社会和环境的恶化。像雅克·埃鲁尔(Jacques Ellul)一样,赫伯特·马尔库塞(Herbert marcususe)在其广受欢迎的《单向度的人》(One Dimensional Man)一书中,描述了一个巨大而压抑的世界技术结构,它遮蔽了国界和传统的政治意识形态。马尔库塞普及了法兰克福学派的马克思主义哲学家和社会学家的见解。马尔库塞和埃鲁尔一起为美国人提供了一个批判性的知识框架,以寻求构建替代霸权科学世界观的方案。

在对技术社会进行结构性批评的人中,最有影响力的也许是刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)。芒福德作为一名公共知识分子开始了他的职业生涯,他是科学技术的坚定支持者。他在1934年的经典之作《技术与文明》(Technics and Civilization)强化了一种普遍的信念,即技术正在把人类文明推向一个新的黄金时代。和工业时代的大多数进步思想家一样,芒福德设想了一个现代世界,在这个世界里,技术有助于为混乱的自然提供秩序,恢复生态平衡。在《技术与文明》(Technics and Civilization)中,芒福德称赞了机器的优点。他描绘了一幅积极的画面,展示了技术如何重塑世界,消除单调乏味的工作,迎来一个前所未有的历史时期,在这个时期,机器和自然一起为人类造福。但这位机器时代的预言家在20世纪60年代开始反思自己的立场。像马尔库塞和埃鲁尔一样,芒福德对大型技术系统的力量越来越警觉。当芒福德环顾20世纪60年代和70年代的世界时,他担心“超级机器”(megamachine)的崛起预示着人类社会的厄运。“机器”(machine),曾经是进步的象征,逐渐开始被重塑为一个隐喻,用来描述一个看似失控的资本主义制度。

对技术及其后果的关注成为20世纪60年代社会和环境运动,尤其是反主流文化运动的主要特征之一。1969年,西奥多·罗扎克(Theodore Roszak)发表了对青年运动有深远影响的研究报告《反主流文化的形成》(The Making of a Counter Culture)。罗扎克认为,反主流文化是对“技术统治”(technocracy)的直接反应,他将“技术统治”定义为“在这样一个社会中,统治者通过求助于技术专家来为自己辩护,而技术专家反过来又通过求助于科学形式的知识来为自己辩护。”(society in which those who govern justify themselves by appeal to technical experts, who in turn justify themselves by appeals to sci-entific forms of knowledge)罗扎克认为,20世纪60年代的反主流文化激进分子是美国唯一能够脱离20世纪50年代技术束缚及其潜在的中央集权倾向的群体。罗扎克对技术统治的立场与马尔库塞和埃鲁尔相似。对罗扎克来说,反主流文化最吸引人的特点是它对科技及其衍生的系统的排斥。查尔斯·赖克(Charles Reich)在他1970年出版的畅销书《绿化美国》(The Greening of America)中也强调了青年运动对技术的拒绝,将其视为反主流文化意识形态的一个基本组成部分。对赖克和罗扎克来说,技术统治的邪恶之处在于它的官僚组织和复杂性。从罗扎克、赖克和越来越多的年轻一代的角度来看,美国的问题源于人们意识到,人类规模上没有什么小问题,没有什么简单的东西。

英国经济学家E. F .舒马赫(E. F. Schumacher)同样关注这种令人难以置信的大规模和官僚化,他的畅销书《小的是美好的》(Small Is Beautiful, 1973)阐述了一种分散的人本主义经济学,“把人当回事”(as if people mattered)。在所有对技术系统的结构性批评中,舒马赫的观点为建设性行动提供了最好的模式,在塑造新兴的反主流文化环保主义方面尤为重要。与对现代技术统治的悲观批评不同,舒马赫保证,通过努力恢复个人对经济和环境的控制,“我们的风景(可以)再次变得健康美丽,我们的人民…….重获人类的尊严,人类知道自己比动物更高贵,但永远不会忘记这种高贵的义务。”舒马赫愿景的关键是对技术的开明改造。在《小的是美好的》一书中,他强调了他所谓的“中间技术”(intermediate technologies),即那些处于“传统技术和现代技术之间”(halfway between traditional and modern technology)的技术进步,以此来解决现代世界中自然和技术之间的不和谐。这些技术可以很简单,比如使用现代材料为发展中国家建造更好的风车或小型水轮机;关键是将科学进步应用于特定的地方社区和生态系统。舒马赫的思想很快被各种各样的个人和组织采纳并扩展,他们通常有着不同的议程,在一个松散定义的意识形态的旗帜下走到一起,这个意识形态被称为“适用技术”(appropriate technology)。

1968年在英国举行的一场关于欠发达国家技术需求的会议上,“适用技术”成为了一项受欢迎的事业。对于关心发展中国家困境的个人和组织来说,舒马赫关于“中间技术”的思想似乎为如何促进更公平的财富分配,同时避免工业化所固有的环境和社会问题提供了一个可能的解决方案。“适用技术”很快成为一系列广泛活动的总称,包括对工业革命后失去的旧技术的研究,以及新的高、低技术的小规模创新的开发。根据历史学家塞缪尔·海斯(Samuel Hays)的说法,在向“适用技术”迈进的过程中,最引人注目的事情是“与其说是机械设备本身,不如说是它们所蕴含的知识和管理。”(not so much the mechanical devices themselves as the kinds of knowledge and management they implied)替代技术代表了一种远离对专业和专业化的进步信仰,转向以自我教育和个人经验为基础的环境哲学(environmental philosophy)。

“适用技术”运动也得到了来自新左派思想的支持。尤其有影响力的是生态无政府主义者默里·布克钦(Murray Bookchin)的著作。通过将对替代技术的探索置于革命政治的框架内,布克钦为“适用技术”提供了一个关键的政治框架。在《我们的合成环境》(Our Synthetic Environment,1962)和《后稀缺无政府主义》(Post-Scarcity Anarchism,1971)等书中,他认为高度工业化的国家有潜力创造一个乌托邦式的“具有新的生态技术和生态社区的生态社会”(ecological society, with new ecotechnologies, and ecocommunities)。布克钦认为,稀缺的概念,即对环保运动的一种明确的恐惧,是“等级社会”(hierarchical society)延续下来的一个诡计,目的是阻止大多数人理解先进技术的革命性潜力。与大多数左派批评者相比,布克钦更明确地将革命政治与环保主义和技术联系在一起。“无论是现在还是将来,”他写道,“人类与自然的关系总是以科学、技术和知识为中介的。”(Whether now or in the future, human relationships with nature are always mediated by science, technology and knowledge.)通过明确地融合激进政治和生态,新左派为典型的反主流文化环保主义提供了一个模式。从这个角度看,污染和环境破坏不仅仅是一个可以避免的浪费问题,而是腐败的经济制度的表现,这种经济制度不断剥夺环境的资源,同时削弱普通公民的权利。

尽管布克钦和新左派的乌托邦计划最终没能赢得大多数环保主义者的心,但它确实帮助建立了环境和社会政治之间的持久关系。20世纪70年代社会、政治和环境的这种联系,为20世纪80年代的新趋势铺平了道路,如生态正义运动(ecojustice movement)。对于那些感觉与塞拉俱乐部(Sierra Club)或荒野协会(Wilderness Society)等以白人中产阶级为主的环保团体格格不入的人来说,新左派的环境政治观点提供了灵感。通过将生态思想与一系列社会政治联系起来,新左派把环境保护主义引入了一个新的、更多样化的美国城市群体,这些人觉得与荒野和以娱乐为基础的保护运动的宣传联系不大。

对于一些感到与以白人中产阶级为主的环保团体(如塞拉俱乐部或荒野协会)疏远的人来说,新左派对环境政治的看法提供了灵感。通过将生态思想与一系列社会政治联系起来,新左派将环境保护主义引入了一个新的、更多样化的美国城市群体,他们与荒野和基于娱乐的保护运动的主张没有什么联系。

与此同时,新左派帮助支持了许多反主流文化环保主义者日益增长的技术魅力。20世纪60年代末至70年代,“适用技术”运动代表了激进政治的不同方向。那时,以校园为基础的新左派主要是反越战的运动。校园里的新左派政治关注的是反击军工复合体和技术官僚权力结构的代表。不断升级的暴力,重新燃起的稀缺恐惧,以及来自运动内外的大量压力,导致了新左派的分裂和最终的崩溃。革命的失败使许多反主流文化主义者大失所望,他们开始完全脱离激进政治。与此同时,在欧洲和美国,“适用技术”的支持者正在把新左派的政治推向一些不同的、非传统的方向。像斯图尔特·布兰德(Stewart Brand)——肯·凯西(Ken Kesey)“快活的恶作剧者”(Merry Pranksters)的前成员,以及像新炼金术研究所(New Alchemy Institute)这样的组织,开始致力于通过让科学技术为人民服务,从头开始创造一个另类社会。

到20世纪70年代初,美国环境运动中的新勒德分子已经让位于越来越多的合适的技术专家。这群新的反主流文化激进分子、环保主义者、科学家和社会活动家寻求新的抗议方式,承认分散的个人主义技术的解放力量。“适用技术”运动是多种多样的,甚至在它的追随者之间关于如何定义他们的意识形态有很大的分歧。该术语对不同的群体有不同的含义,但大多数人普遍认为“适用”技术具有以下特征:“单位工作场所投资成本低、单位产出资本投资低、组织简单、对特定社会或文化环境的适应性强、节约、使用自然资源、最终产品成本低或就业潜力大。”(low investment cost per workplace, low capital investment per unit of output, organizational simplicity, high adaptability to a particular social or cultural environment, sparing, use of natural resources, low cost of final product or high potential for employment.)换句话说,“适用技术”是廉价、简单和生态安全的。“适用技术”的支持者也同意这样一个基本观点,即替代技术可以用来创造更加自给自足的生活方式和基于创新的无政府主义的新型社会结构。对于支持“适用技术”的人来说,可以采取的最激进的行动不是投掷炸弹或静坐示威,而是制造风力发电机来“切断电网”。

“适用技术”的发展代表了反主流文化和环境运动的一个重大突破。新一代的年轻环保主义者以舒马赫、布克钦、马尔库塞等人的思想为基础,制定了一个与环境运动中恐惧技术的前辈们截然不同的政治议程。这种新的议程在一份新的出版物《全球概览》(Whole Earth Catalog)中得到了最好的体现。《全球概览》由年轻的激进分子经营,他们想以其人之道还治其人之身;他们希望通过把小规模、容易理解、适用的技术力量交给任何愿意倾听的人,来抵制技术官僚主义和可怕的核技术及军事技术。近距离观察《全球概览》,我们可以深入了解人们对技术使用和滥用的看法变化是如何影响反主流文化和环保运动的。

软技术和硬事实

没有任何一个机构或组织比《全球概览》(Whole Earth Catalog)和它的后续《共同进化季刊》(CoEvolution Quarterly)更能代表反主流文化主义者定义自己的技术世界,以及相应的技术运动的多种反应和方案。这份不拘一格、打破传统的出版物成为激进环保主义、“适用技术”研究、替代生活方式信息和社区无政府主义的纽带。《全球概览》于1968年首次出版,同年“适用技术”出现在世界舞台上,《全球概览》将所有不同的反主流文化技术趋势聚集在一起。公社成员,计算机设计师和黑客,迷幻药物工程师,和环保主义者只是少数几个能在《全球概览》的页面上找到感兴趣的东西的群体。该出版物的创始人斯图尔特·布兰德(Stewart Brand)着手为“地球公民”(citizens of planet Earth)和“嬉皮士环保主义者”(hippie environmentalist spacemen)编写一本生存手册。布兰德认为,对于他那些“正在重新思考现代生活结构并在边远地区建立自己公社”(who were reconsidering the structure of modern life and building their own communes in the backwoods)的反主流文化朋友们来说,《全球概览》是一种“可移动的教育”(movable education)。在布兰德的指导下,《全球概览》及其继任者赞美了蒸汽动力自行车、风车、太阳能收集器和柴火炉的优点,以及新的“个人电脑”、卫星电话和最新的电信硬件。布兰德和他的追随者相信,获得创新和潜在的颠覆性信息和能源技术,是改变(导致环境恶化的)文化观念的重要组成部分。

布兰德的创作完美地捕捉了20世纪70年代中期的越战反主流文化运动,强调生活方式和务实的行动主义,而不是乌托邦的理想主义和政治。《全球概览》推销的是真实的产品,而不仅仅是想法,而且关注的是对现实问题的理论可行的解决方案,即使不是合理的。对布兰德和他的同事来说,《停止5加仑冲水》(Stop the 5-Gallon Flush)是一本用简单的家庭技术方法来阻止水资源浪费的指南,它和《资本论》一样具有革命性,甚至可能更具有革命性。布兰德吸引了越来越多不再抱有幻想的新左派激进分子,他们厌倦了坐在拥挤的会议室和咖啡馆里没完没了地讨论政治,但仍然想以某种方式颠覆这个系统。《全球概览》的出版商无意中提出了一个激进的观点,即通过远离抗议示威,改造你的厕所,或者建造一个球型穹顶或太阳能收集器,你可以做出更直接和更重要的贡献,努力创造一个替代的未来,而不是通过更传统的方式表达政治。

与20世纪60年代末以校园为基础的新左派的悲观论调相反,布兰德和他热情的合作者对“适用技术”带来的即将到来的革命保持乐观。布兰德和其他“适用技术”的支持者利用乌托邦式的后稀缺性对未来的乐观看法,代表了反主流文化中的一场新运动,其特点是对知识的好奇和对创造性技术创新的热爱。受巴克敏斯特·富勒(R. Buckminster Fuller)工作的启发,布兰德希望将反主流文化创新的“非法领域”(outlaw area)从音乐制作和迷幻药研究,扩展到替代能源和信息技术等领域。这并不是说布兰德是一个实用主义者;他是一个梦想家。《全球概览》从一个可行的假设开始,即大量美国人更喜欢生活在自给自足、生态友好的社区。《全球概览》的第一期是针对的是那些致力于利用最好的小规模技术从主流社会的压迫性结构中脱离出来,搬迁到农村或荒野地区的个人。起初,《全球概览》推广了一些技术,鼓励人们从根本上实现自给自足,将其作为实现充实生活的关键。

没有人比自学成才的设计师、哈佛辍学生巴克敏斯特·富勒(R. Buckminster Fuller)更能抓住《全球概览》中所呈现的“适用技术”的乐观精神。富勒生于1895年,到20世纪70年代,他可能已经是一个老人了,但他仍然充满了激进的观点,让年轻一代感到鼓舞。四十多年来,他一直致力于创造一种全新的看待设计、建筑和环境的方式。富勒希望“通过开发更有效、更经济地应对进化变化的工具,来改革人类环境。”(human environment by developing tools that deal more effectively and economically with evolutionary change)虽然富勒是一位多产的设计师,但他最著名的是他的革命性的穹顶建筑(geodesic domes)和“dymaxion”设计概念。富勒将dymaxion定义为“用最少的钱做最多的事”(doing the most with the least)。他的穹顶建筑(geodesic dome)体现了“适用技术”的理想,利用最复杂的设计原则和最新的技术,以更少的资源制造更多的东西。富勒是一个敏锐的自然世界观察家。与他同时代的大多数人不同,尤其是在20世纪30年代,富勒用相互连接的三角形和球体来看待宇宙,而不是直线和方体。作为他设计理想的最终例子,穹顶建筑(geodesic dome)由一系列相连的三角形组成,形成一个球体,该球体被证明非常坚固,可以用非常轻质的材料建造,但在几乎任何尺寸下都保持结构完好。虽然穹顶建筑是基于复杂的数学和设计原则,但它的结构非常简单,几乎任何人都可以用手头的材料建造。因此,穹顶成为了反主流文化社区(如科罗拉多州的Drop City)的首选建筑风格,因为它们相对便宜、易于建造、具有潜在的便携性和环保性。富勒的实用设计体现了利用“适用技术”发展替代社区的理想。通过《全球概览》,布兰德和他的同事们传播了富勒和其他人的信息,这些人致力于通过设计和技术创新来创造替代的生活方式。

在早期,《全球概览》为那些寻求永久摆脱现状的人提出了一个有吸引力的愿景。那些计划通过《全球概览》的页面逃离的人发现了一个行动计划,其中“选择正确的技术,包括有用的旧工具和巧妙的新工具,是至关重要的”(choices about the right technology, both useful old gadgets and ingenious new tools, are crucial),但“关于政治问题的选择则不然”(choices about political matters are not)。对于“适用技术”爱好者来说,生活方式成了最重要的政治表达形式。在《全球概览》,布兰德收集了一系列关于工具、科学、产品、服务和出版物的几乎令人难以置信的信息,从平凡的到完全奇怪的——但所有这些都在某种程度上与创造替代生活方式有关,这种生活方式颠覆了传统的政治、精神和物质能量网络。对于那些遇到《全球概览》的人来说,这往往是一种启示。据《连线》杂志的特约撰稿人格雷斯·布兰温(Gereth Branwyn)说,

我在1971年得到了我的第一份《全球概览》。就在同一天,我买到了第一袋大麻。我去一个朋友家抽大麻...他拿出他哥哥从大学带回家的这本笨重的目录。我一下子就被迷住了。我从来没有见过这样的东西。我们住在弗吉尼亚州的一个乡下小镇上——人们没有想过“整个系统”、“游牧”和“禅宗”这样的事情。我用大麻和朋友换了目录。

在新左派运动渐行渐远之时,《全球概览》和“适用技术”运动给人们带来了希望,让人们相信构建另一种未来仍然是可能的。即便如此,并不是所有的反主流文化主义者或“适用技术”的倡导者都同意《全球概览》激进的自给自足的观点。《全球概览》吸引了嬉皮士和回归土地者,他们从肯·凯西(Ken Kesey)等人那里获得政治线索,后者鼓励他们“只是……转过你的背说…‘去他妈的’然后走开”。(Just ... turn your back and say ... 'Fuck It' and walk away)多年后,布兰德意识到,《全球概览》早年对自给自足和逃避政治的不加批判的热情可能弊大于利。布兰德在1978年与人合编的选集《软技术》(Soft Tech)中不无遗憾地写道,“任何真正尝试过完全自给自足的人……都知道这种尝试所带来的令人头疼的劳动、孤独、挫折和真正的无边际的危险。这是一种歇斯底里。”(Anyone who has actually tried to live in total self-sufficiency ... knows the mind-numbing labor and loneliness and frustration and real marginless hazard that goes with the attempt. It is a kind of hysteria.)尽管他担心过分强调自给自足和逃避现实,但《全球概览》的大多数读者从未从字面上理解这一信息。在《全球概览》发行的前三年里,购买该杂志的近200万人当中,绝大多数人从未离开过城市,从未孤独地退出过主流社会。大多数读者从《全球概览》中得到的信息是不受约束的技术乐观主义,即由良知引导的创新和发明,可以克服甚至最糟糕的社会和环境问题。正是这一信息,与上一代环保主义者和像西奥多·罗扎克(Theodore Roszak)这样的批评家所表达的技术恐惧截然不同,使“全球”(Whole Earth)成为如此重要的现象。布兰德和其他“适用技术”运动的支持者对“技术统治论的孩子”(technocracy's children)的某些理解是罗扎克所没有的:用适用科技先驱和历史学家维托尔德·雷伯钦斯基(Witold Rybczynski)的话来说,上世纪六七十年代的青年文化“被技术深深吸引”(immensely attracted to technology)。

(上图:1967年8月,在科罗拉多州拉斯阿尼玛斯县的Drop City, 克拉德·斯文森(Clard Svenson)站在一个半成品的穹顶(geodesic domes)内,这个穹顶被设计成“迷幻剧院”(Theater for Psychedelics)。他手里拿着一幅公社成员的画,名为“终极”(The Ultimate)。前一年,当Drop City由一群艺术家组织起来时,它成为了美国最早的农村嬉皮士公社之一。它也是第一个将巴克明斯特·富勒(Buckminster Fuller)的穹顶作为其标志性建筑风格的建筑。“Droppers”利用回收的汽车顶部作为封闭这些穹顶的媒介。)

从一开始,《全球概览》和“适用技术”运动就把这种吸引力引向了两个不同的方向:替代能源技术的 "非法边缘"(outlaw edges)以及信息和通信技术。因此,多年来,《全球概览》的读者可以发现对佛蒙特铸造公司(Vermont Castings)"Defiant"木炉的仔细描述,紧随其后的是关于苹果电脑的最新信息。这个看似不协调的组合对布兰德来说非常有意义。"佛蒙特铸件公司的工具控制了热量,苹果公司的工具控制了信息。"(The Vermont Castings tool manipulated heat, the Apple tool manipulated information)“这两款产品都要花费几百美元,都是由那些想要让社会去制度化并赋予个人权力的革命者制造的,都体现了聪明的设计理念,”(Both cost a few hundred dollars, both were made by and for revolutionaries who wanted to de-institutionalize society and empower the individual, both embodied clever design ideas)所有这些都是适用技术的特征。布兰德认为,控制能量和信息的能力是改变系统所需要的基本技能。换句话说,想要摆脱工业世界的束缚,唯一方法是窃取王国的钥匙。“适用技术”的支持者和日益壮大的环保运动派别认为,获得操纵能源的知识是摆脱现有压迫和环境退化结构并实现自给自足的关键一步。

有了这个扩大的议程,《全球概览》和《共同进化季刊》的能源重点从低技术的基本工具,如柴火炉或手工锯,转向更复杂的替代能源解决方案,如太阳能、地热、沼气和生物燃料,以及高科技的风力发电设备,如日益流行的“Gemini的电动机发电机组”(Gemini Synchronous Inverter)。布兰德和工作人员从像“新炼金术士”(New Alchemists)这样的团体中获得了灵感,他们推动前沿的“适用技术”,将最新的替代能源技术积极应用于他们在爱德华王子岛和科德角的实验室。其他地方也出现了一些组织,从不同的角度探索“适用技术”,如旧金山的法拉隆斯研究所(Faralones Institute)、中间技术小组(Intermediate Technology Group)和加利福尼亚适用技术办公室(California Office of Appropriate Technology)等,这只是其中的几个例子。这些组织研究了新的家庭技术,如堆肥厕所、经济适用的温室、有机园艺技术以及替代能源技术。虽然在“适用技术”领域工作的个人和组织的研究差异很大,但所有参与者都有一个共同的目标,即利用技术研究使生活更简单、对生态更敏感,并实现人类规模的经济。

在《全球概览》、新炼金术研究所(New Alchemy Institute)和类似的组织中,对可替代可再生能源的关注反映了美国环保运动整体方向上的更大转变。20世纪70年代初的能源危机使环保主义者认识到,战后的许多生态问题都与能源的获取和分配有关。加油站前排队加油的人和飞涨的油价让人们认识到能源有限的现实。这种对稀缺再次成为一个真实而长期问题的重新认识,迫使反主流文化的环保主义者重新评估他们的技术热情,这些热情是基于后稀缺世界的概念之上的。到了20世纪70年代中期,很明显,早期认为后稀缺性条件已经到来的假设是不成熟的。从后稀缺性政治,到认识到稀缺性并重新制定乌托邦激进主义的“适用技术”哲学的转变,为“适用技术”进入主流铺平了道路。能源危机迫使数百万美国人重新评估他们的环境立场,并帮助环保运动迅速扩大其支持基础。在“适用技术”领域工作的组织准备为关心环境的美国人提供一个新的视野。20世纪70年代,致力于替代能源解决方案的个人和组织变得特别有影响力。

《全球概览》中所有的新能源和可再生能源技术都成了英国物理学家阿莫里·洛文斯(Amory Lovins)所说的“软路径”(soft path)的组成部分。洛文斯在1976年发表于著名杂志《外交政策》(Foreign Affairs)的一篇文章中普及了能源解决方案的“软路径”(soft path),这篇文章被广泛阅读,也极具争议。对洛文斯和他的支持者来说,这条“软路径”(soft path)是美国“联邦政策……依赖于集中式高技术的快速扩张来增加能源供应”(federal policy ... [that] relies on rapid expansion of centralized high technologies to increase supplies of energy)的替代方案。“软路径”的支持者支持分散化的“适用技术”,并敦促西方国家,特别是美国,将他们的研究转向可再生能源,探索与发展中国家建立更公平关系的可能性。适用的软技术(soft technologies),如被动式太阳能,将新技术与传统建筑材料结合起来,利用太阳能为建筑供暖,对所有希望使用这些技术的人来说,都能立即受益。洛文斯强调,软技术设计的优势很容易转移到发展中国家。简单的太阳能技术,比如把朝南窗户后面的墙壁涂成黑色,以便更好地吸收太阳辐射能量,可以明显减少北半球对化石燃料的依赖。“软路径”的支持者可以指出,有几项重要的能源技术有着长期而富有成效的历史,完全符合现代世界获得可再生能源的理想。事实上,大多数解决现代能源问题的“软路径”方案都不是新的,而是对现有技术的改进。这些旧技术中没有一项能比古老的风车更好地抓住“软路径”能源运动的精神。

风能的使用可以追溯到人类第一次利用风能为船只提供动力的年代,并很快成为粮食生产和灌溉机械化的有效手段。几千年来,世界各地的文明都依赖风力来磨碎谷物,排干低地的水,抽取地下水,锯木材。在美国,风车成为自给自足的象征,因为农民和牧场主迁移到干旱的西部平原,掌握了风车技术,以便在远离现有服务和能源的地方生存。美国人很快发现风车可以用各种当地可用的材料制造,并通过邮购计划便宜地建造。早在1885年,风车就被用来发电。早期的研究人员发现,小规模的风车是一种极好的电力来源,即使是小型的风车也可以为家庭或小型企业提供足够的电力。现有的风车可以改装成发电机,为偏远的农场或磨坊提供电力,同时保留抽水或研磨小麦的能力。尽管许多人采用风力发电机作为一种永久的动力来源,但风能的利用从未像其早期支持者预期的那样广泛。

20世纪70年代的能源危机重新激起了人们对风能的兴趣。风力发电未能得到更广泛采用的原因之一,是无法对风力进行调控。风力发电机的功率随着风力的变化而变化。这使得它不能很好地替代水电或煤电,后者可以为大型系统和电网维持稳定和可控的能量流。然而,“软路径”支持者并不担心风力发电不适合大型系统,因为从定义上讲,他们寻找的是更适合分散系统的能源。

像E.F.舒马赫一样,阿莫里·洛文斯(Amory Lovins)和其他软技术支持者认为,构建小规模、自给自足的系统的能力可以让个人和社区与地球的联系更紧密,对自己的生活有更大程度的控制。风车是一种技术,可以让人们利用最新的研究成果来建造机器,这些机器几乎不产生任何污染物,同时提供廉价的可再生能源。对于“软路径”的支持者来说,风力发电机的潜力既有实际意义,也有政治意义。将自己与现有电网断开是迈向更清洁环境的第一步,也是重新评估主导发达国家经济和日常生活的大型系统的一步。“软路径”和“适用技术”科学背后的政治关键是这样一种观念:真正的改变不是来自抗议,而是来自从人类生活的基本要素——食物、能源和住所——出发,构建可行的替代方案。洛文斯作为一名受过专业训练的科学家,为“适用技术”运动提供了可信度,并促使反对者和支持者更仔细地阐述他们的能源立场。布兰德不仅认可了洛文斯的想法,也认可了他的术语:“‘软’意味着某些东西是活的、有弹性的、适应性的,”('Soft' signifies that something is alive, resilient, adaptive,)布兰德在1978年沉思道,“甚至可能是可爱的”(maybe even lovable)。太阳能、风能、地热能、沼气转换和可循环燃料的“软路径”能源研究成为环境和“适用技术”运动的前沿。

在环保主义者通过可再生能源开发探索的同时,其他人也在"非法边缘"(outlaw edge)的第二个领域——信息技术——探索。对布兰德来说,替代能源很重要,但信息技术才是真正的行动。正如他后来表达的那样,“信息技术是一种自我加速的精细的全球产业,它跑在法律之前,并在法律之外扩散。”(Information technology is a self-accelerating fine-grained global industry that sprints ahead of laws and diffuses beyond them)布兰德对他所说的各种技术的“颠覆性可能性”很感兴趣,这些技术包括录音设备、桌面出版、个人电信,尤其是个人电脑。因此,他是反主流文化者中的一员,这些人对史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)和史蒂夫·沃兹尼亚克(Steve Wozniak)这样的创新者非常尊敬,他们设计电脑,然后用他们的电脑推动布兰德所说的“可能和允许的边缘”(the edges of the possible and permissible)。就像洛文斯和“软路径”的支持者一样,也许有些天真,史蒂夫·乔布斯和斯图尔特·布兰德等人认为,替代性信息技术是一种赋予个人权力的手段。苹果的使命是“打造你能想象到的最酷的机器”(build the coolest machine you could imagine),这是一个如此不同的东西,让人们重新思考机器在现代生活中的角色。它们的产品命名表明,这些机器在某种程度上比其前辈更自然。旧的大型计算机是用缩写和数字标识的,而新的个人电脑则被命名为Apple,并由一种叫做“鼠标”(mouse)的指向设备操作。这是一种友好的技术,被设计成不具威胁性且易于使用。关于信息和通信技术如何成为反对现状的武器,“适用技术”的支持者们从未清楚地阐述过。乐观的反主流文化者认为,个人电脑和其他新技术本质上是激进的,只要存在就能以某种方式让世界变得更好。与此同时,这些新机器所激发的感染力和创造力产生了一场技术革命,最终以意想不到的方式改变了美国经济,并为推动这场革命的“适用技术”先驱们带来了一些讽刺性的意识形态悖论。

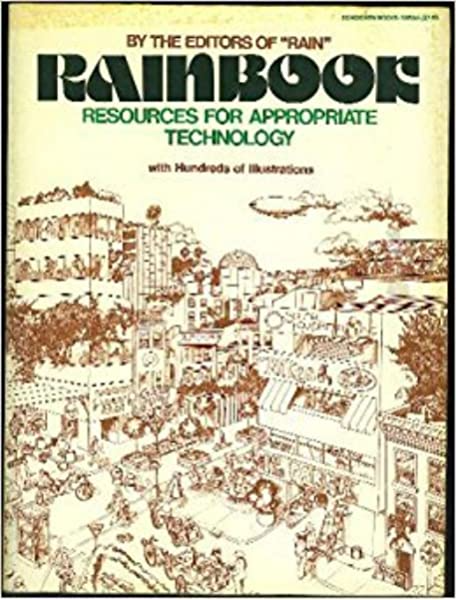

(上图:1977年出版的《RAINBOOK:适用技术的资源》(RAINBOOK: Resources for Appropriate Technology)的封面。封面上有一幅黛安·沙茨(Diane Schatz)的插图,这是她制作的名为 "生态乌托邦的愿景"(Visions of Ecotopia)的海报的一部分(该海报的灵感来自欧内斯特·卡伦巴赫[Ernest Callenbach]1975年的畅销书《Ecotopia》)。这幅画描绘了一个错综复杂的城市景观,代表了反主流文化在20世纪70年代石油禁运后,为替代社会所做的蓝图,该社会完全整合了可再生能源,并采用“小的是美好的”(small is beautiful)的方法来使用适用技术。风力发电机显而易见;穹顶建筑;“城市农业”(Urban farming)学校的屋顶温室;以及一个正在被改造成多功能设施的停车坡道,用来容纳太阳能制造设施、食品库和一个自行车商店。另外还有一个拥有信用合作社、公共浴室和回收中心的社区。)

对于20世纪60年代早期反主流文化的许多人来说,计算机代表了为技术官僚服务的技术。在那个时代,计算机是巨大的嗡嗡作响的机器,非常昂贵,需要技术专家来操作。它们是压迫的、无情的机械化大脑,被IBM和五角大楼用来设计毁灭性武器,计算越战的死亡人数。新卢德分子将计算机视为集权化和非人性化的邪恶机器。诸如西奥多·罗扎克(Theodore Roszak)等评论家认为,计算机不过是人类思维的“低级机械仿制品”(low-grade mechanical counterfeits)。《全球概览》的许多读者会同意这些批评。信息的传播对于构建替代机构和彻底改造社会的项目至关重要。早在大多数人之前,布兰德和其他参与“适用技术”运动的人就意识到,计算机有潜力帮助建立一个新的网络社区。这些先驱者想知道,还有什么比电子乌托邦更可替代的呢?在电子乌托邦中,相隔遥远的个人可以与世界各地成千上万志同道合的人分享想法、图像和思想。“适用技术”的狂热爱好者是第一批上网的美国人,而“全球电子链接”(Whole Earth 'Lectronic Link,WELL)成为创建“虚拟社区”(virtual community)的早期尝试之一。到20世纪70年代中期,《全球概览》的继任者——《共同进化季刊》(CoEvolution Quarterly)更加关注信息技术领域。

到20世纪70年代末,像《全球概览》、新炼金术研究所(New Alchemy Institute)等组织,聚集了一些反主流文化中最优秀最聪明的成员,试图调和自然和机器之间的关系。对于斯图尔特·布兰德(Stewart Brand)和他的其他技术爱好者来说,他们在可替代能源和可替代信息系统方面的研究,成功地改变了美国人对技术的看法,即技术对环境保护、生态生活和个人解放是一种有益的力量。在许多方面,《全球概览》推广的生态与技术的结合为环保主义提供了一个更完整、更现实的模式。证明在现代技术和环境意识之间存在中间地带的可能性,“适用技术”运动有助于在美国主流文化中接受环保主义。

尽管取得了这样的成功,“适用技术”运动也不是没有其讽刺性的后果。推动“适用技术”运动的自由理想主义往往没有考虑到,即使是小规模的和个人主义的想法,如个人电脑,也能很快地融入甚至加强它们被设计来颠覆的系统。1980年,阿尔文·托夫勒(Alvin Toffler)在其广受欢迎的著作《第三次浪潮》(The Third Wave)中指出,世界正处于第三次工业革命的边缘。托夫勒认为,第三次革命是信息技术的变革,并将对工业和社会产生深远的影响。托夫勒在很多方面都被证明是正确的。信息技术以惊人的速度重塑了美国的经济和社会。反主流文化技术运动最具讽刺意味的一点是,它为这场革命及其催生的新工业巨头铺平了道路。

像苹果、英特尔和微软这样的公司,是由年轻的反主流文化或受反主流文化启发的企业家创立的,他们的职业生涯开始于推动“可能的和允许的非法的边缘”(outlaw edges of the possible and permissible),现在主导着美国经济。过去许多激进分子已成为今天的资本主义精英。

我们生活在一个技术系统高度复杂的时代,这使得20世纪60年代的系统看起来非常过时。替代技术运动的核心概念之一是,相信获得创新的信息和能源技术是改变(导致环境恶化的)文化观念和社会条件的重要组成部分。如今,激发反主流文化技术的“非法边缘”(outlaw edge)更经常被像英特尔这样的新兴工业巨头占据。这些工厂每天从古老的沙漠含水层中抽取数百万加仑的水,清洗为个人电脑提供动力的硅芯片,不关心对环境的影响。这样的例子为反主流文化的衰退主义(declensionist)解读提供了依据。但反主流文化、技术和环保运动的故事远比我们之前所认识到的要复杂得多。反主流文化环保主义者和技术之间的关系一直是矛盾的。因此,毫不奇怪,它们的技术革命遗留下来的东西也同样矛盾。但大部分“适用技术”倡议对美国文化和美国环保主义产生了积极影响。通过技术发明促进可再生能源和节能就是一个成功的例子。节能房屋、保温窗、太阳能和高效电气设备已被广泛应用,成为美国消费文化的标准特征。路边回收和消费后垃圾回收的普及也已成为日常生活的一部分。这些技术和服务中,在今天看来是非常明显和合理的,以至于它们没有被注意到,这都是反主流文化环保主义者激进创新的结果。无论他们是回到土地还是进入实验室,他们都为环保主义注入了乐观的希望,即只要有创造力和聪明才智,就能在人类、自然和机器之间和谐的基础上创造出另一种未来。