港澳疫情關鍵詞(一):動員模式的對倒

作者:遠東釣魚郎(嘗試以社科方法研究歷史的兩面不是人)

前言:疫情中的「雙城對倒」

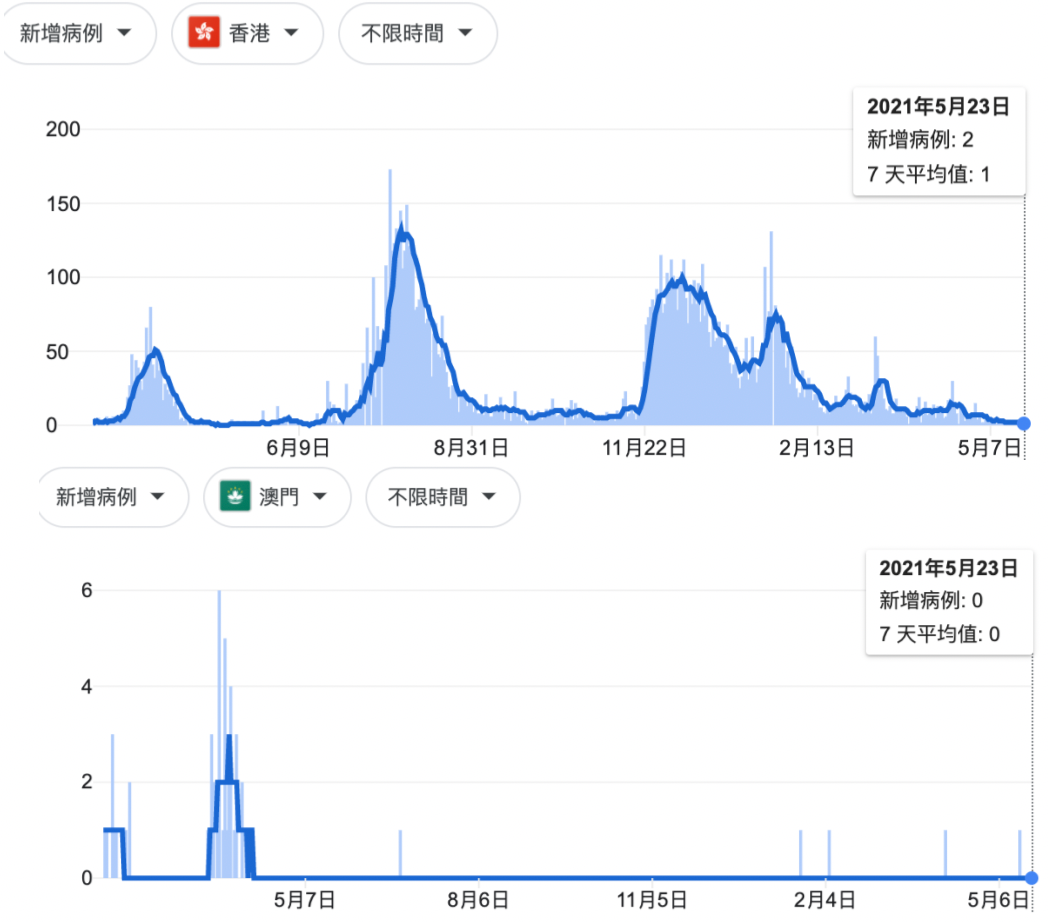

截至撰稿當日(19/5)為止,香港的新冠肺炎確診人數已逼近一萬二千宗,而澳門則為五十宗。港澳除了防疫成績的差異外,兩地民意對政府抗疫表現的評價似乎亦差天共地。香港民意研究所的民調顯示,超過半數香港市民打從2020年初疫情爆發以降,便不滿於香港政府的防疫表現。此比率並未隨著疫情的暫時回落而降低,反而一直穩定維持在50%以上。在澳門的情況,媒體Macau Business於疫後一年的總結報導,顯示絕大部份澳門市民對政府的防疫表現感到滿意。雖然兩份民調進行的時長並不一樣,但調查結果或能提供兩地民情的側影。

在探問為何港澳出現如此迥異的反應前,或許可先從兩地防疫工作的組織入手。雖然社會的不滿/滿意或許早已其來有自,但唯有透過理解兩地人們具體所滿意/不滿的是甚麼措施,才能更清楚地闡明疫情與先前事件的關係。從最簡略的方式而言,防治疫情需要(一)政府的總體性措施(例如邊境控管、人員流動、物資組織等)及(二)社會某程度上的自我約束(如減少出行、佩戴口罩等)。在理想的情況下,(一)與(二)的相互配合固然是將疫情影響減至最低的解方,但現實的情況往往比假想更為複雜。除了政府的不同措施會被不同方式所看待以外,政府與社會在防疫中的角色比重,亦可能會影響具體抗疫成果。

在香港及澳門的案例中,我們恰好可以看到政府—社會角色在兩地的對倒:香港政府在疫情初起時的猶豫不決及錯判,被香港社會視為是「政府失能」的表現。由此,民間社會轉為進行自發及協作式的動員,主動地發起下而上的抗疫工作;政府在澳門則扮演更為主導角色,不論是對疫情的議程設定、抗疫措施上的安排,以及提供資源而言。澳門社會對疫情的反應,則以對政府由上而下的服從為主。

香港:民間自發?

早在武漢出現不明肺炎案例之時,香港傳媒及民間便已高度關注其發展。至2020年1月香港出現多宗懷疑個案之際,民間要求向中國大陸全面「封關」的呼聲愈來愈強烈,首當其沖的醫護界甚至發起罷工,以逼迫政府封關。但香港政府一直並未切實執行,及至疫情於本地擴散後才封閉一部份關口,此舉並無助於阻斷人員流動。在對疫情於本地大爆發的預想下,香港市民紛紛搶購口罩及日用品等物資,以行動向政府的防疫措施投票。但個人式的瘋狂採買,並非香港市民應對疫情的唯一模式。在本地個案湧現之際,香港社會便紛紛自發地進行由下而上的抗疫工作。

就自發性的社會動員來看,香港兩支研究團隊曾作出深入分析。鄭煒及袁瑋熙等人在比較香港及新加坡兩地疫情初期的表現時,指出相較於新加坡由政府主導的抗疫工作,香港社會在防疫工作中扮演了主導的角色。政府反應緩慢加上反送中運動的遺緒,令香港市民普遍並不信任政府。取而代之的,是香港市民自發性的抗疫措施。當一月底疫情於香港初起時,香港市民紛紛搶購口罩。就此一情況,特首林鄭月娥表示並不一定要佩戴口罩。香港市民對此一回應嗤之以鼻,反而更主動地進行自發性防疫措施。搶購防疫及日用品等物質,在某程度上亦反映香港社會防疫意識的高漲。

此種意識事實上亦反映於具體防疫的動員過程上。反送中運動的另一遺緒,是社會動員網絡的形成。在經歷區議會非建制派大勝後,以區議員為核心及其選區為界限的劃分,在疫情下成為了防疫工作的其中一個基本單位。溫健民等人的研究其中一項主要發現,是疫情初期中「黃區」(即由非建制派擔任區議員的區域)比起「藍區」(建制派擔任區議員的區域)組織了更多社區派發口罩的活動。一個可能的解釋是,非建制派的區議員相對而言對政府的防疫措施較不信任,故自發於其選區發起防疫工作,望能通過由下而上的組織,彌補政府防疫工作的失能。總括而言,至少於疫情初期,香港民間社會的動員擔當了防疫工作的主力。

澳門:政府呼籲?

最近一年走在澳門街頭或乘搭公共交通工具時,偶爾會聽到政府就防疫措施的廣播。事實上,澳門政府的呼籲有兩層意義:一是澳門政府在防疫工作上,具有壟斷性的議程設定權力(例如界定「防疫」具體而言含甚麼內容);二是口號背後有一系列的制度及措施作支撐(相比起澳門政府以條列式地告知甚麼是「該做」與「不該做」的,香港政府只能訴諸空泛又難以達成的團結)。

正如本爐作者廖志輝早前文章所示,澳門政府在疫情初起時採取了一系列果斷措施。當中最震撼的,是政府主動停擺視為澳門經濟命脈,同時亦是人員流動主要來源的博彩業近半月。這些措施除了成功令澳門的確診數字維持在極低的水平外,亦令澳門政府取得對防疫議程界定的主導權。

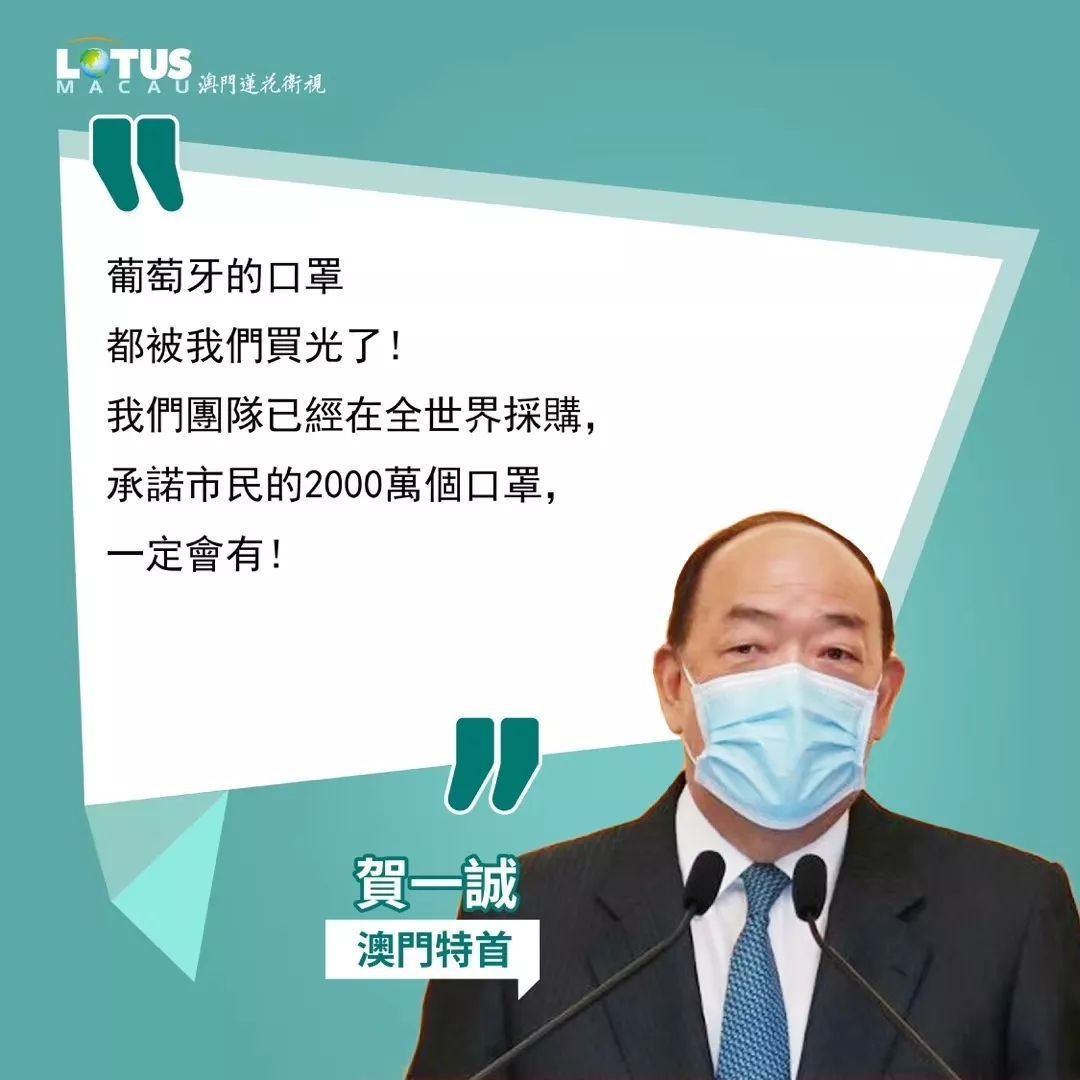

一方面,在交出亮麗的成績單後,澳門政府被視作是澳門抗疫成功的主要功臣,市民為維持此一成績,相對亦較願意服從政府的措施。由此, 政府得以建構起名為「團結」的敘事,即使疫情在後來,仍對澳門社會產生極大的影響。另一方面,盧凝德的研究亦顯示,澳門政府透過動員由博彩業產生的龐大資源,逐步建立起防疫體系。與香港明顯不同,澳門政府在諸如防疫物資/設施的組織及提供,以及制訂經濟紓困措施,皆是藉由實質上的資源提供,令澳門市民有具體的物資支持防疫之餘,亦豎立起政府的正當性。

故此,在表現、資源以及議程界定的交織及互相強化下,形塑了澳門市民的認知,並對他們產生了強烈的拉力。從疫情初期新官上任的特首被稱為「爸爸」一事,即可看到上述條件的互相影響,甚至產生了一種訴諸個人魅力的普遍性修辭。這亦能看出對一般澳門市民而言,疫情受控的主要功勞是歸於政府,甚至是行政長官的「英明領導」。相對地,澳門社會的配合則較為次要。

小結:該如何理解差異?

在上文當中,我們簡單地回顧了港澳兩地在疫情時組織防疫工作的模式,並觀察到港澳兩地有明顯的差異。相較於香港由民間自發組織抗疫工作,澳門政府在防疫中似乎擔當更為主導的角色。但疫情當下的措施,僅是十多個月來經驗的其中一部份。在港澳的案例中,我們可以發現疫情在兩地的爆發,正是香港反送中運動如火如荼及澳門特首新官上任之際。雖然我們不能預視疫情爆發的時間點,但此「巧合」對政府及民間社會的應對有甚麼啟示?這是下篇文章嘗試回答的問題。

👉我們致力於推廣澳門研究作品,並已創作十多篇文章。

你可以在這裡找到這些文章:

https://matters.news/~empire16

然後這樣支持我們:

👉「澳門學16號」過往文章一覽: