围炉对话:他走了,却给数学留下一笔宝贵遗产 · 记Vladas|围炉 · NYUSH

噩耗传来时我正在另一个校区交流,届时我们刚结束期末考,约了三五好友涮起火锅,组上了牌局。和数学系几个头脑灵活的朋友打牌,他们竟能把你手中的胜算算得一清二楚,便是一点垂死挣扎的余地都没有。我腹诽,还好世界上像Vladas那样的概率论教授不都热衷于赌博,不然还有赌徒们什么事。也不知是谁,刷着手机喊了句,Vladas去世了?那人喊的是疑问句,因为我们谁也不感相信这消息的准确性。时间过去了很久,但是作为学生,我们希望能通过这篇文章,从不同的角度记录Vladas生前的小事一二,以此怀念这位亦师亦友的数学家。

Vladas Sidoravicius上海纽约大学数学教授、纽约大学全球特聘教授,1963年生于立陶宛首都维尔纽斯,2019年于上海过世,享年55岁。他于1990年获得莫斯科大学数学博士学位,上世纪90年代初,他在法国和荷兰的高校担任博士后研究员,并成为概率论领域的顶尖学者。1999年,他在位于巴西里约热内卢的纯数学与应用数学研究所担任教授一职。2015年他加入上海纽约大学,并担任华东师范大学-上海纽约大学数学联合研究中心副主任。

Acker=唐文心,上海纽约大学大一,人文专业

Echo=迟新宇,上海纽约大学大二,社科专业

Alice=尹懿,上海纽约大学2018届毕业生,约翰霍普金斯2019届毕业生

刘=刘豫宁,上海纽约大学数学副教授

许=许惟钧,牛津大学博士后,2017年上海纽约大学访问助理教授

良师篇

Echo | Alice你是如何认识Vladas的?

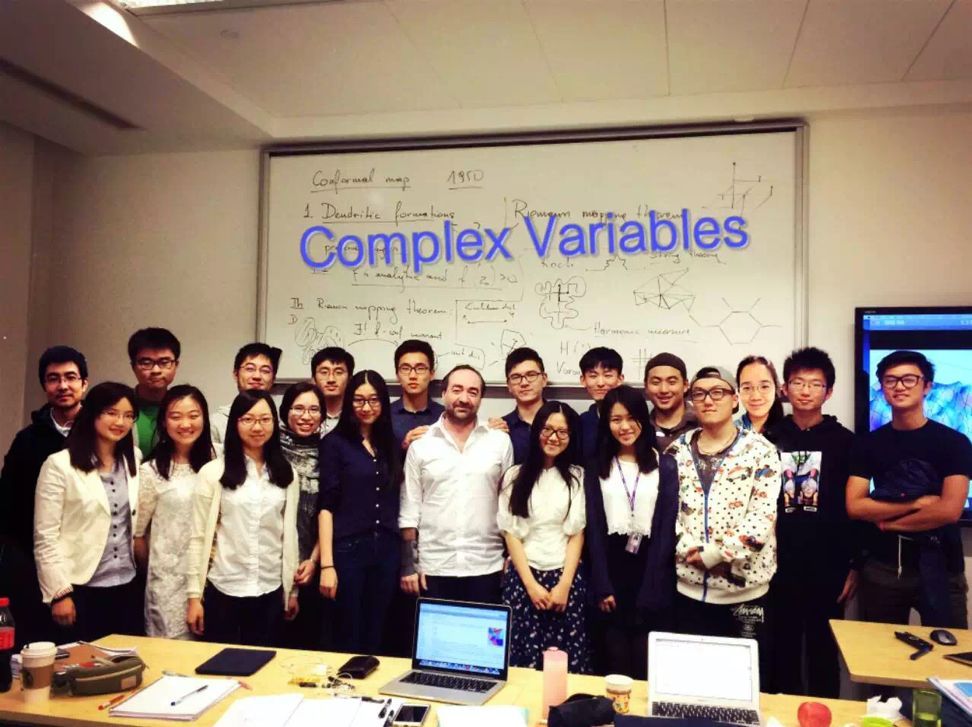

Alice | 我大二的时候复变函数(complex variable)这节必修课是他教的。Vladas不是很在意上课本身,而是很在意他的学生。我觉得对我来说上课的意义远不在于知识本身,而是老师对知识的加成,这才是上大佬课的关注点,要学到他个人对最基础知识的理解,和对数学的热爱。

Acker | 听说在大二的时候Vladas指导你做过一次暑期课题,课题是关于什么的?

Alice | 当时的我没有太多数学研究经历,就想感受一下。就像Vladas经常说的那样,很多东西都要尝试才能体会出其中的味道(flavor)。学一个东西不光要知道知识本身,还要理解它的意义,以及感受它在这个领域带给你的感觉,这是我从他那里学到的。他上复变的时候,经常会提到他感兴趣或者正在研究的课题。他研究的范围很广,主要集中在概率论领域。当时他在课上提到了自回避行走(self-avoiding walk)模型,让我觉得很有意思,后来我课下想和他进一步探讨的时候,他就给了我一个课题,是利用这个模型研究液态高聚物的粘稠度。

Echo | 当时Vladas在你的课题中给了什么样的指导?

Alice | 这个课题对大二初出茅庐的我来说是很大的挑战, Vladas给我提供了很广泛的相关文献资料,但是也没有特别限制我想要探索的方向。其实Vladas一直很忙,每次我去找他时,都有人在他办公室谈事情。每到这个时候,他都会招呼我过去,向他的客人介绍说“这是我们这一届最棒的学生”,这让我受宠若惊,因为比我优秀的同学很多,我何德何能受到大佬儿的青睐,这在很大程度上也侧面激励我认真做好手头的事,不辜负他的期望。最重要的是通过这次和Vladas的交流,科研于我变得美好而纯粹。可以说,他是我的学术启蒙,激发了我从事科研的想法。

Echo | 他是如何激励你对学术的追求的,可以具体讲讲嘛?

Alice | 我印象最深刻的一次是,有一次Vladas在和他的一位客人讨论当时刚获得诺贝尔奖的一个课题,收尾的时候他说对这个方向有不同的见解,那位客人露出无奈的表情说“But we are not the ones who got the Nobel prize(我们不是获得诺贝尔奖的人)”,然后Vladas紧接着补充了一个词:“yet”(还未)。这个场面带给我很大的冲击,那一刻感觉空气静止了几秒,我一下子感受到了他不光是对他研究的自信,更加是被他对未来无限可能性的保留从头到脚的洗礼了一番。

Echo | 除了是一位我们尊敬的教授,Vladas在生活中和学生的相处是什么样的?

Alice | 除了我刚才提到的,他会给予学生莫大的支持,鼓励学生尝试探索研究,他还是一个在生活中很有趣的人。因为他很忙,很多时候我要去“堵”他,有一次晚上九点多我去找他的时候他正在锁门,他转头发现我之后说“Oh you are here! I was about to run away (喔,你来了!我正要逃走呢)”。当我提议下次再找时间交流的时候,他摆摆手,又打开了门说“不不,进来吧“ 。每次有学生找他,他都会很热心地和学生聊一聊。我认为Vladas对学生求知欲和好奇心的保护,也在间接保护思维的开放性和未来的可能性。

Echo | 事后你常常说,Vladas太累了,手上恨不得十个项目同时进行,也常常在系里举办数学研讨会,可以具体说说据你所知他都做了些什么吗?

Alice | 据我所知,他对数学系的推动是极大的,他每个月组织研讨会,邀请学者分享他们近期的研究,数学系的学术氛围也得益于此,比较浓厚。我后来申请剑桥就是因为Vladas当时请到了剑桥的Geoffrey Grimmet,而且他来演讲的内容正好是我和Vladas做的课题。其实频繁邀请各类学者来交流是需要号召力和精力的,如果主心骨离开了,即使大家再积极,没有组局的人也是难以有碰撞和交流的。

Acker | 从他的学生角度,你认为他这么不遗余力推动数学的发展的初衷是什么?可以总结一下嘛?

Alice | 我个人的理解是,他是对数学研究工作最单纯的热爱,对未知事情的不断探索。他尽力提挈后辈,让大家在自己方向有所发展,从而推进数学的整个的发展。我们可能都只能和知识相处有限的十几年或者一生,但是知识是永恒的,永远会有新的知识出现,旧的知识会成为历史。和艺术一样,很多人会之倾倒,但也都只是花前月下一时,没有人可以和它相伴永远。这一代人做了一定的突破,后人就站在前人的肩膀上继续探索。

Acker | 可以和我们讲讲听到Vladas去世的消息那天的场景吗?

Alice | 那天印象非常深刻,5月13日,是2018届的一周年毕业纪念日。当天晚上在纽约举办了个校友会,我和以前数学系的朋友们相聊甚欢。我记得很清楚,回家后我正在看一个很搞笑的动画电影,无意拿起手机刷票圈,突然看到了大批校友刷Vladas的消息,开始我还觉得奇怪,后来仔细一看发现这不是普通的刷屏,紧接着我就收到了学校表明Vladas去世的邮件。上一秒还在哈哈大笑的我下一秒立马就哭了出来,眼泪疯狂地在流。

当时正好刚放寒假,我计划一周之后回国,打算特地飞一趟上海去看看学校和老师们,我幻想了无数次可以再次见到Vladas时的喜悦。可等到我真回去的时候,只有一盏顶灯打在他办公室门口那束淡黄色的花上,旁边立着缅怀他的中英文牌子。我在远处站了很久很久,因为我没有勇气再往前迈一步。那扇我敲了无数次的门,再也不会有人来开了……我很遗憾没能参加Vladas的追悼会,但据我所知当时很多数学界的大牛都去了,讲述了他生前所研究的课题,其实在我心里他的追悼会就应该是这样的。可能所谓人生的意义就是这么简单而纯粹:有点学术上的成就,即使没有也愿意有人继续研究。

益友篇

Echo | 两位教授可以先给大家做个简单的自我介绍嘛?比如你们研究的方向和职业道路?

许 | 我在牛津完成了数学博士学位,后来去华威做了一年博后,2016年,Vladas邀请我来上纽做了一年的访问教授。我主要研究的方向是概率论和数学分析的交叉领域,由于上海纽约大学延续了纽约大学柯朗的传统,所以上纽在这方面的研究比较超前。

刘 | 我当时在德国,抱着回国适应一段时间的态度来到了上纽。半年以后,决定留在这里,因为上纽比我在德国的学校有活力,上海的生活比起德国更方便而有趣。我在上纽的第一学期(2014年)就听说概率领域有个大牛要加入。大半年以后我第一次见到Vladas。

Acker | 惊闻Vladas去世后的感受?

刘 | 得知消息的那天早上,我正在吃早饭然后去参加浙大的暑期班。突然收到了Leonardo的邮件,说Vladas 去世了。我一开始以为我看错了,但是仔细看了一下后,发现这邮件不只发给我,还发给很多其他教授,才意识到可能是真的。于是我当天中午就回到上海,那天Joanna也从美国飞回上海。Vladas过世的原因好像是糖尿病诱发的心脏病,他确诊糖尿病已经有很多年了,从前年开始,我感觉他的身体状况似乎不太好。

许 | 很震惊。我当时在德国开会,然后早上醒来突然收到两份邮件,都是关于Vladas过世的消息,非常震惊。

Echo | 概率论涵盖广泛,Vladas生前在数学研究方向是什么?

许 | 他的研究领域在统计物理和离散概率方面的覆盖率都相当高。我们平时交流的时候,他经常能提出一些新的model,新的想法。

Acker | 当初在上海纽约大学建校之际Vladas已经是一位在国际上颇负盛名的数学家,他为什么会选择来到中国?

刘 | 我突然想到一件很有意思的事,在他来了上纽两个月以后,我问他在这里感觉怎么样,他说,太好了,出门都不用担心持枪抢劫的。当然这是玩笑。但在我看来,上纽就像是一支潜力股,而巴西纯粹与应用数学中心(IMPA)已经成型,所以他可能更愿意来上纽推动这里数学研究的发展,因为他本身就是一个喜欢在数学研究和学校建设上进行挑战的人。

许 | 他在中国可以更好地教育和培养下一代研究人员。他曾和中科院有过长期且深入的合作。2017年,中科院曾经进行了一个多月的研讨会,主要集中在我国比较欠缺的统计力学方向。Vladas请到了国际上颇负盛名的教授。很多参加了的研究生或博士后来都和我说对那个项目印象非常深刻。来上纽之前他在巴西的纯数学与应用数学研究所,是一个顶尖的数学研究中心。那里已经是一个很成熟成功的体系,但是上纽是空白的,他可以通过自己的思路来建立研究体系。

Echo | 除此之外,对于上海纽约大学数学系的建设做了些什么?

许 | 他邀请了很多国际上的教授来上纽进行中短期学术访问和交流,这些教授在世界范围内都很有名,以至于现在欧洲的概率学家提到上纽总会说上纽的概率论研究环境非常好,汇集了大量人才。在概率论方面,国内高校很少能每周固定时间举办此类分享会的,一方面是缺乏听众,一方面是缺乏讲者,一般有的不会很规律,所以说,Vladas对上纽概率这方面的促进作用是非常大的,他营造了汇四海英才的氛围。

Acker | 许教授可以具体说说你当初是如何受Vladas的邀请来上纽做一年的教授嘛?

许 | 之前我并不认识Vladas。在牛津读书的时候我认识了Pierre,2016年我听说他来上海了,我来找Pierre的时候机缘巧合认识了Vladas,他当即邀请我在上纽访问一年。期间他支持我开设一个研究主题的高级课程,共有8讲。除了上纽自身的研究人员外,不少短期来访的数学家也都参加了其中一部分。我能有机会在很多不同领域的大专家前做讲座,这对于一个初出茅庐的数学工作者来说,真是倍受鼓舞的。而我的研究方向和Vladas的不太一样,我觉得他为人豪爽,非常提倡开放思想,自由交流。

Echo | Vladas去世时享年55岁,你们觉得这是否是一个数学家的黄金年龄段?

许 | 历史上,很多数学家最好的成果是三四十岁时做出来的,当然现在也有不少在五十多岁时仍能做出相当原创性的研究。另一方面,随着年龄增长,对周围人和下一代年轻学者的影响越来越突出,所以四十岁至六十岁这一段时间,数学家经常处于他们个人对数学界影响力的高峰。

Acker | 除此之外,可以说说对他印象深刻的一两件事情嘛?

许 | 得知他去世以后,我脑海里一直有一个场景,是基本每一天都会发生的事情。Vladas的办公室就在我的斜对面。很多时候,晚上7点半差两三分钟时,能听见他的1137房间方向传来关门的声音,接着就是从我办公室门前稳步地经过,下楼去坐还有一两分钟就要出发的去外高桥的末班车。我想如果末班车再晚一点,可能他也会走的更晚一点。想起Vladas,就会想起这样的场景。在我心中,这已经和他对于上纽数学不懈的推动融在了一起。

刘 | Vladas在求学上并不是一个一帆风顺的人。据他回忆:他读博士时刚好是苏联解体期间,他在莫斯科大学的博导是一种big boss style(大老板风格)的导师,比如要求自己的研究生给自己排队拿面包。Vladas在学术方面非常有远见:俄国人非常擅长连续概率论,他之前接受的训练也是这方面的。而以Harry Kesten为代表的、基于统计物理学的概率领域并非主流。Vladas当时不到三十岁,还没有教职,他直接从原先的领域转到了这个新的领域来进行研究学习。可能那时候Vladas就有点意识到自己读博期间研究的领域已经很完善了,想要进行新的突破已经很困难了。

从一个外行的角度,我感觉Vladas所在的领域在2000年以后爆炸式发展,一跃成为当代数学的主流研究方向之一。比如在巴黎高等师范学校,以前最好的学生都是选择代数几何和数论。而现在他们很多都选择该方向。说到这个领域,不得不提到的人是Harry Kesten。他应该算是该领域的鼻祖之一,也是Vladas学术生涯非常重要的引路人。这位老先生比Vladas早三个月过世。

山川载不动太多悲哀,Vladas的去世无疑是数学界的巨大损失,但是他留给后人的研究成果也是无价之宝。作为学生,记住一位数学家在学界的贡献,这可能是纪念他最好的方式。

文 | 小T

图 | Alice NYUSH官网 原创

微信编辑 | 张一楠

Matters编辑 | Marks

围炉 (ID:weilu_flame)

文中图片未经同意,请勿用作其他用途

欢迎您在文章下方评论,与围炉团队和其他读者交流讨论

欲了解围炉、阅读更多文章,请关注本公众号并在公众号页面点击相应菜单栏目