星與火

很久以前,讀張惠菁的散文,〈水火〉,嫉妒是火,想念是水。收錄在《閉上眼睛數到十》裡面,那還不是她之後先在週刊上連載才集結成書、有較多具體人物與故事的散文(比如說店哥最愛的小C),但可能在大學的階段,那樣子有點迷離、又鑲嵌進各種文本符號的文字恰恰好吸引我,我讀得爛熟。

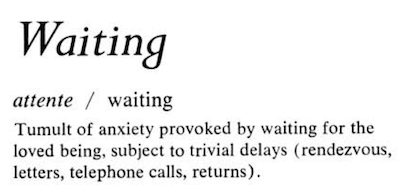

年紀很小的時候,會執迷某些段落字句,以為那裡面有接近真理的東西,如同我把《戀人絮語》當作某種刻在石板上的先知啟示,即便那時候我其實根本讀不懂,從圖書館借了英文版,挑揀關鍵字,比如說jealousy,也沒讀完。後來買了中文版,多年來始終讀不下去。直到不是那麼久前,我才重新找了英文版重頭讀完,然後還是有很多不全懂的地方,特別是涉及符號學以及語言學的專有詞彙與概念。

那時候一邊讀一邊寫了一堆很私人性的annotation,比如說,像這樣:等待 \ waiting \ attente

I wait for a message, for a sign, for an update of status, for a new song to be published..

I wait for her to speak to me, I wait for a signal from her before I dare address her (though I frequently breached the rule of silence)

I’m waiting for love to die, I’m waiting for her to pass me up eventually.

I’m waiting for her to return, I’m waiting for her never to return.

還有很多,想過用什麼方式披露,卻怎麼覺得不妥,又是英文,直到想要披露的慾望也消融。

當然早就過了把散文裡面讀到的字句當成啟示的年紀,年輕的時候我在這樣的字句旁邊畫線:

「當戀人嫉妒,他並不因此和他的戀人更親近,他的戀人並不和他共享這嫉妒的感覺,戀人因此感到火焚般的孤獨。」

我幹嘛畫線啊,這句話有很振聾發聵嗎?不就是那樣嗎?現在可能會這樣想,當然,那時候,我曾經感受到各種孤獨,因為渴慕的人太遠,訊號太少,我解讀每一個手勢,每一下動作,每一次交會,都像蘊藏著許多符號一般。當然,那就是那個年紀會幹的事。

是,有些話已經過去,但是有些話仍然鑲嵌暗號:

「在下午的咖啡店裡,我的左手被體內過量的咖啡因激得發起抖來....咖啡濺起來,濺壞了那件白襯衫,好像米狄亞的藥,浸透丈夫新歡的嫁衣。嫁衣黏在皮膚上,脫不掉的燒灼。紅艷艷丈夫的新歡燒成了一根婚禮的喜燭,恭賀著自己的婚事。

「嫉妒是火。嫉妒的米迪亞,她的藥是火。」

(小畫面一直跑,妒火中燒的想妳)

直到去年前我才讀了Euripides的米迪亞。雖然這個故事,從大學時第一次讀希臘羅馬神話(還是志文的),就一直留在我心中,我會被那樣的故事吸引,什麼樣,玉石俱焚嗎?

但是我對殉情沒有興趣喔,我天生沒有內建Bad Ending雷達,全世界都為鐵達尼哭泣時,我只覺得太超過了,我有看,也有掉淚,但沒有覺得那是全世界最浪漫偉大的愛情,我也不喜歡羅密歐與茱麗葉。一直以來,我就是一個超級無敵正面陽光,只信仰Happy Ending的人,雖然在讀小說時不講究這個,但是看劇看漫畫只看Happy Ending,讀到無敵陽光的日本熱血漫畫都會覺得:嗯,這是我的文本。直到近年來,可能對one team one dream的迷思稍微淡一點,或不再渴望,才稍稍放下一點對Happy Ending的執念。

聽故事時,說到火在印度文化中的重要性:

「在印度文化中,火與女人的關係密不可分。由於濕婆的第一任妻子薩蒂,在濕婆受辱後自焚而死,從此火便象徵著忠貞與潔淨,而這個儀式就叫做薩蒂。」

(年紀大的人要想很久才想得起來Sati的名字\儀式)

之前才寫到的Deepa Mehta的電影《Fire火》的末尾,妻子Radha向丈夫攤牌:她愛上了自己的小嬸Sita,那個長期苦修禁慾的丈夫和她分床多年,只有在想要確認自己禁得起誘惑時,才會叫她來躺在自己身邊,度過試探後,再跟她說:你可以回去了。Radha跟丈夫說:我愛Sita的青春、生命力、溫暖的身體。兩人爭吵中,Radha的紗麗被燭火點燃,丈夫眼睜睜地看著Radha被火焚燒,不欲提一根手指相救,Radha獨力把火撲滅,帶著被火試煉過後的傷痕,去見年輕的戀人.....

像遙遠宇宙的孤星一樣,既孤獨(不是寂寞),又熾烈。直到相撞,才發現彼此有多灼熱,有時候冰冷和灼熱摸起來是同樣的感受。

火煉淨的意向,最早來自波斯的Zoroastrianism,中文叫做祆教,俗稱拜火教,一般人都是透過《倚天屠龍記》裡面的明教與聖女小昭知道這個宗教的,雖然明教已經是經過演化的祆教與基督教混血體。

拜火教則是一個誤會,Zoroastrians並不拜火,他們相信世間有光與暗,真實與謊言,而火,則可以燃燒盡所有謊言與不真實,在儀式中有煉淨的作用。

溯本逐源的旅人,想必已知道,在Zoroastrian的寺廟裡,負責執事的Magi會讓祭壇上的火一直燃燒著,因此讓人誤以為Zoroastrians在拜火(聖經裡面,看到星星,而前去尋找耶穌的「博士」,就是Magi)。

(這些,也都是那人教會我的。)

想要用火燒,確認是什麼,如果是木繩與草屑,我不在乎讓它燒盡,我不會閃躲,我無法想要不真實,不極致的事物。

我一直都是一個住在曠野裡的人,離其他星系太遙遠,沒有也無法和誰連成一片星座。

一路上踩著巨人的肩膀,仰賴幾百萬年前發出的光,得到指引。繼續摸索自己的路。

沒有reference point,也無法確認,自己在做什麼,我只知道:我只能這樣。

(在團體裡,畫了夜間的曠野,互相展示自己的繪圖時,其他人說:好可憐,為什麼要一個人,看起來好寂寞。)

(聽見這個故事時,幾乎跳腳:孤獨跟寂寞完全不一樣好嗎!)

我忘記自己為什麼走進曠野,應該說,我沒有忘記,但那是更長的一個故事,總之,那是天命,也是自由意志。

多年前,去到那個讓我一見鐘情的城市時,我在日記裡寫過這樣的字句:

....像迷宮一樣的城市,在另一層級上,有沒有辦法變成,可不可以同時也是我的曠野,我想在這裡變成我自己。

只有一種顏色。生活還是有重重險阻,華麗的誘惑,令人分心也值得就此不歸不再前進的美麗(好好的生活、工作, start a family),但我有沒有辦法同樣cut through the complexity in this realm,,變成自己那唯一的顏色?

據說這樣的文字很耽溺

同樣的圖式浮現、疊合,於是曠野無止盡地向兩旁開展,夜空彷彿不停延展,同時下起多道流星雨....

宇宙是多維度的。