記容閎 留美幼童的遊學誌

遊學成為了現今莘莘學子的履歷表上不可少的東西。家長爭著為兒女報名,好讓他們的增強在市場上的競爭力,為的是讓他們將來找個好飯碗。有誰想到,百多年前,漂泊的遊子,為的不是高薪厚祿,而是肩負著救國救民的重任才放洋遠去?

花旗國的奇異旅程

容閎可算是開創中國人遊學熱潮的先驅。用旅程來比喻「遊學之父」的一生,有點俗套,但無疑,容閎一生中不斷在中國和美國之間穿梭,在沒有飛機的年代,他的足跡仍遍及港澳、江南、北京、台灣、美國、秘魯和英國等地。更重要的是,容閎的旅程不但改變自己的命運,也改變了中國的命運。他由香山(現今的珠海)一名村童,成為首個在耶魯大學畢業的華人;他在科學與民主的國度成長,卻念念不忘衰敗落後的中國,致力在晚清期間推動「留美幼童」計劃,希望中國的孩童也可以像他一樣能在美國接受良好的教育。

所以,說他的回憶錄是一本遊記也實不為過。

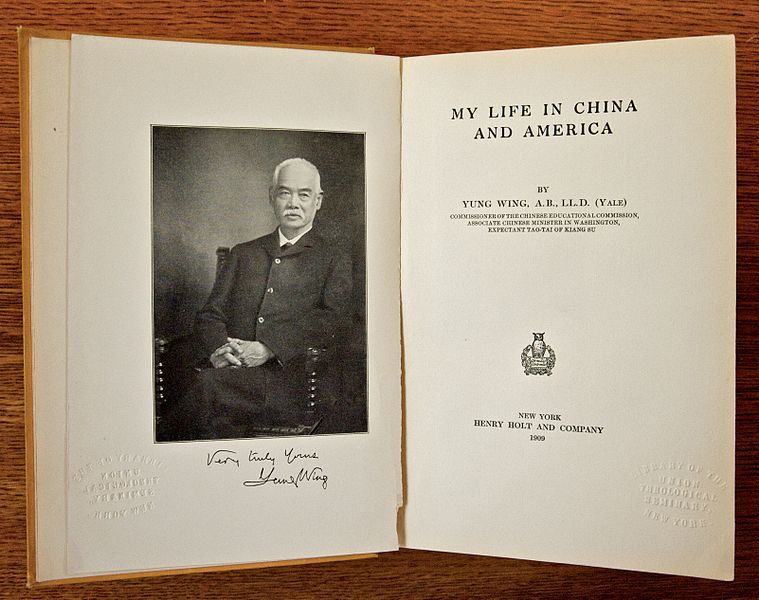

容閎於1912年逝世,在他去世前三年,亦即滿清的最後歲月裡,他在美國彼邦寫成My Life in China and America,詳述了他在美國求學時的文化衝擊,以及返回以文明古國自居的中國時所受的「reverse culture shock」。中文版由惲鐵樵、徐鳳石合譯,名曰《西學東漸記》,用文言文寫成,1915年由商務印書館出版。

無論是英文原版還是翻譯本,畢竟出版年代久遠,曾有一段時間絕了版。中譯本在八十年代才方重印,而英文原版的重印更是近期的事。

容閎用輕巧平實的筆觸,記下他那充滿異國風情的環球旅程。他並不如滿清的大臣們,以獵奇或厭惡的眼光去看「夷人」的文化,而是欣然地學習和接受。這大概是他年幼時(1835年)就受到西洋文化的薰陶有關。他曾在華洋雜處的澳門進入西塾跟隨郭士立夫人學習,隨後又入讀於香港摩利臣山的馬禮遜紀念學校。那個保存至今的大三巴,容閎在年幼時也不知在那條寬敞的石階上走過多少遍。他筆下的摩利臣山,仍可看到開埠之初那個水深港闊的美麗港口,今天我們就只能看看老照片想像了。

作為第一代「番書仔」,容閎在美國新英格蘭地區的所見所聞是清新美麗的,他所描述的風景民情,在百多年後的今天竟然逃過滄海桑田的變遷。容閎曾入讀的大學預備班──麻省的孟松學校,至今依然作育英才,耶魯大學的校園傳統依舊,康涅狄格河的河水依然流過他安排留美幼童居住和上學的小鎮春田(Springfield)。那些宏偉的教堂,還有教堂的鐘聲,那些維多利亞式建築,還有那分明的四季,至今依然沒有改變,他孕育了改變中國命運的百多名留美幼童,至今仍繼續培育人才。

容閎的回憶錄中著墨最多的,仍然是中國,這大概是因為reverse culture shock太深刻,也大概因為他救國深切。他在中國的所見所聞,正好是新英格蘭相反。當我們到了今天仍可在美國找到留學之父和留美幼童的足跡,在中國,大多只能透過他的文字和圖片,去聯想當時的情景。

廣州荔灣區的珠光路,就在清代相當繁華的商貿中心十三行附近,今天依然是車水馬龍的景象,只是那些騎樓都變了高樓。1855年,容閎學成歸國,就住在今天珠江路上的鹹蝦欄。如果你在google上「八卦」一下,就會知道,今天一些廣州市民仍然認為當地陰氣重,很猛鬼。因為,容閎的住所,距離當年的法場就僅僅幾百米而已。

當年的兩廣總督葉名琛,為清剿太平天國,下令凡通匪者,一律格殺勿論。單是在1855年夏天,就有七萬五千人被殺。容閎有一天出於好奇而走去看看,他在回憶錄中記載了他目睹的恐怖情境:「一日,予忽發奇想,思赴刑場,一觀其異,至則但見場中流血成渠,道旁無首之屍,縱橫遍地……刑場四周二千碼以內,空氣惡劣如毒霧。地上之土,吸血即飽,皆作赭色,餘血盈科而進,匯為汙池」。

今天的珠光路上,還有鹹蝦欄巷和法場地的路牌,附近還有一所小學。又有誰會記起,這位中國的教育先驅,就是在這裡看到滿清的麻木不仁,更加堅定他推動中國的教育改革,把他在新英格蘭感受到和學到的人文精神在中國的土地上發揚光大。

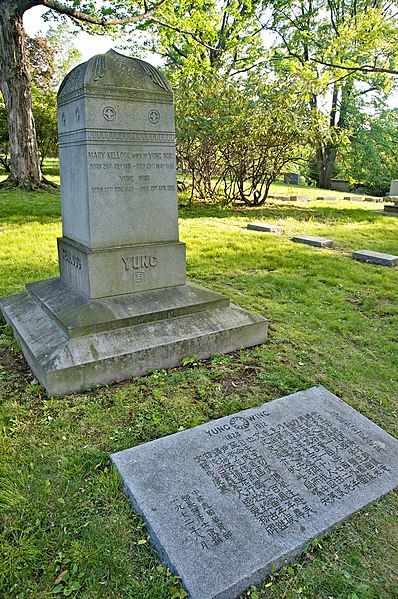

不過,如歷史所示,容閎理想中的中國並沒有出現,他的晚年在美國康涅狄格的Hartford度過,於1912年去世,葬在當地的Cedar Hill Cemetery。在2007至2009年間,我是美國新英格蘭地區的常客,曾幾次嘗試去找容閎的墓和他曾就讀過的學校,奈何路途不便,又不會自己開車,一直未找到機會到訪。但每次經過康涅狄格河畔,我其實都難以想像得到,百多年前的華人,在種族分明、歧視完全沒問題的年代,何以能那麼自然就融入當地社會?但我同時亦對那種reverse culture shock身同感受--就算美國社會有很多仍未解決的問題,但對創新思想和不同生活方式的包容和接納,確是有一種氣度(至少在新英格蘭地區是這樣,別的州就不好說了),而這種自由的養份,在東亞的彼邦,百年之後的今天仍然欠奉。

原文載於2010年2月號《讀書好》雜誌,本文略作修改。