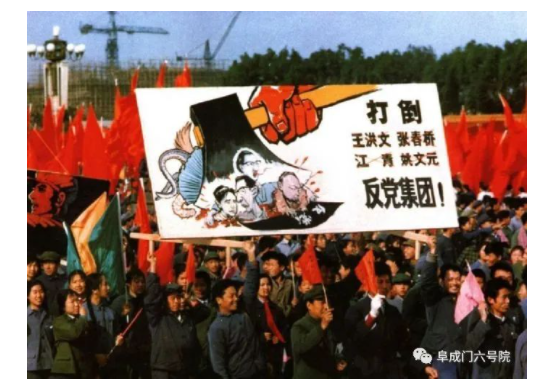

【转载】文革新贵的奢靡腐化生活:文革真的没有腐败吗

很多人怀念“文革”是出于一个朴素的观点:那时候物质条件倒是挺差的,但是那个年代社会公平呀,没有腐败呀!的确,人们不患寡而患不均,“文革社会平等论”、“文革无腐败论”成为很多人怀念“文革”,同情“四人帮”的理由。不过,“文革社会平等论”近些年已被很多资料彻底否定,但是“文革没有贪污腐败”的神话,依旧为人所相信,历史果真如此吗?我们可以通过一些材料,窥知当时“文革”新贵们腐败情况之一二。

1.“文革”新贵们发迹后,跟常人一样,首先考虑的就是住得好、吃得好的问题。王洪文先是得到康平路的一套四室公寓,后来又得到一幢三层洋楼,再后来又得到东湖路七号的一个大别墅,里面包含游泳池、网球场,甚至他对这些都不满意,想让上海市革委会把东湖路电影院划拨给他,作为私家影院(徐景贤:我所接触的王洪文)。来到北京后,中央为他安排了钓鱼台16号楼,他嫌弃住的地方不够宽敞,又让人在郊区建了两个别墅,光建筑面积就分别达700平米和1700平米。姚文元到北京后,一家五口住进了一个有60多间房子的四合院,后来嫌弃院子“狭小”,又搬进一个125间房子的大四合院(北京八中隔壁),为了迎接他搬家仅装修就花了13万多。1978年北京市城镇居民人均可支配收入365元,当时北京市户均人口4.1人,每户收入1500元左右,这就相当于当时北京市区87户人家一年收入。而根据一些经济学研究,“文革”中人民币1元的购买力,相当于今天的100元左右,这些装修费折合现在人民币1300万左右,放到当下也是令人咋舌。

林彪、康生这些“清心寡欲”、深居简出的“老同志”,住宅规模也颇为可观。林彪的毛家湾大宅面积1.7万平方米,其中林彪私用建筑面积2800平方米,加上“林办”的办公楼,建筑面积达11000多平方米。康生的竹园四合院,共有115间房子,面积达2万多平方米,这里本来是盛宣怀的府邸,建国之初董必武曾经住在这里,他嫌弃这里太大,短住一段时间就走了,但康生不嫌弃大,一住就是19年。改革开放后,因为这里设施豪华、环境优美,一度成为接待外宾的场所,匈牙利总理、瑞典副首相等曾经在这里下榻。

在饮食方面,最挑剔的属江青。据她的秘书杨银禄回忆,她吃鸡蛋只吃蛋清,不能有一点儿蛋黄,吃雏鸡要半斤的,鱼要掐头去尾,螃蟹只吃公的不要母的,菠菜要做成菜泥,芹菜要抽掉筋,绿豆芽要掐掉头和尾。江青还很注重保健品,她喜欢服用进口蛋白粉,价格达几十美元,据王稼祥夫人朱仲丽(长期在卫生和保健系统工作)的回忆,江青随便一次索取的滋补品就要价格上万元,都要有关部门从香港采购(朱仲丽,1995,第736页)。

江青对茶饮保健也特别重视。她还曾心血来潮,想在钓鱼台亲自种龙井,于是命令空军派4架大型运输机从浙江的杭州运来上好茶树,冬天为茶树搭上暖房,以防冻死,由于北方的气温低,不适宜茶树的生长,不到一年,那些茶树就枯萎了,她又叫空军用飞机把这些茶树运回杭州(值得一提的是,“文革”中空军几乎成为江青的御用“顺丰快递”,1971年2月,她在广州休养,要穿一件小大衣,就让空军专机火速从北京送来;9月初,她住在北京时,想起她在青岛时用过的一个卧榻,又派一架大型运输机把那个卧榻运过来)(杨银禄,2014)。

王洪文对吃喝也很讲究。1975年他带家人回上海小住,所用食材都要从各地运来最新鲜的,有南通的蛤蜊,宁波的青蟹,苏州的石榴,还从广州空运过来新鲜的菠萝、香蕉等水果。王洪文还颇爱西餐,到北京后曾经专门从锦江饭店调去一名厨师做西餐,他最喜欢的有牛尾汤、焗牡蛎等菜。此外,王洪文非常喜欢茅台酒,甚至早餐都喝茅台(徐景贤:我所接触的王洪文)。粉碎“四人帮”后,查抄王洪文办公室的时候,中央警卫局工作人员发现里面最显眼是一个大酒柜,柜子里放满茅台酒和中华烟(陈守信,2009),他的这些爱好跟当今查处的那些贪污犯又有什么区别呢?

2.住房、饮食等基本物质条件满足了,其他生活“品味”也就提升上来了。王洪文把上海轻工业局当做自己的私家供给站,不断地派秘书从那里提取高档手表、家具、家电等东西,仅1975年、1976年两年,他取走的东西共达13多万元。掌权已久后,贫苦出身的王洪文也讲究起来,渐渐看不上国货,上海外贸部门又成为他的供给站,先后派人从那里取走的进口电视、手表、烟酒、日用生活用品达50多万元,就连钓鱼竿和汽车喇叭也都非进口不用(《彻底揭发批判“四人帮”》3,1977;李海文,2015,第197页)。这些东西按照现在的购买力达数千万元,还不算是极度腐败吗?

艺术家出身,生活品味本来就很高的江青更不必说。她与21世纪的高收入女性一样,喜欢巴黎的时尚用品,一套假发就价值四千五百法郎(《彻底揭发批判“四人帮”》3)。江青特别注意世界名人的穿戴,在电视上看到菲律宾总统马科斯夫人的衣服很漂亮,后来趁马科斯夫人来华访问之机,江青特意让服装研究部门为她仿制了一件黑色绣花连衣裙和一双云头鞋(杨银禄,2014)。

江青与当代社会生活讲究的人一样,也特别注重水质问题,70年代她一度喜欢居住在广州,嫌弃下榻别墅水不好喝,特意命令专门开凿10公里管道,引来山泉水直接供应到她的楼上;她也喜欢白色沙滩,她嫌弃广州的沙子不好,派人专门从海南运来白色的细沙;她嫌弃吉姆车冷风不好,广州有关部门一口气为其采购了6辆奔驰(李子元、闫长贵,2014)。

江青最奢侈的爱好是摄影和看外国电影。大家都知道江青摄影艺术堪称专业级别,但是背后不知花费了多少国库经费,她使用的摄影器材都是国外进口的最顶尖级产品,仅有记录在案的,1972年一次从香港进口6万米伊斯曼胶卷,就花了好几百万元(李捷、于俊道,2013,第81页)。江青拍照的道具更是丰富多彩,1975年她为了去山西大寨拍照,特意从北京运来四匹马,其他物品拉了好几卡车。

“文革”时看外国电影,不像今天我们花几十块钱买张电影票就可以解决。那个时代,中国与外国文化隔绝,要看外国电影需要先支付进口版权。为了满足江青的私欲,仅1975年国家有关部门就进口550部外国和香港电影,耗资达1500万元,为了让观影效果更好,张春桥又让人从国外花了100万美元专门采购最先进的放映设备(李海文、王守家,2015,第197页),这实质是价格高昂的文化“特供”。根据杨银禄的回忆,江青到晚上8时后,经常约康生、张春桥、姚文元和王洪文,到钓鱼台17号楼礼堂看电影,看外国原声电影时,还要请外语翻译过来,“一个偌大的礼堂,或是他们五六个人看,或是只有江青一个人看,在微弱的灯光下总是显得空洞而幽深”。

3.像所有腐败分子一样,“文革”新贵们生活水平和“修养”提高到一定阶段后,达到贪污腐化的最高阶段——“雅贪”——大肆占有珍稀文物。江青先后94次从北京文物管理处,拿走古玩、字画、金表等1087件,古籍4600多册,为这些文物她仅支付了20.64元,其中清宫的文房四宝象牙笔付了1分钱,墨锭付了2分钱(钟史闻,1977)。

颇有“文化底蕴”的康生更是在“文革”中“收获满满”,掠夺的图书达34000多册,古玩字画印章等5500多件,其中含有大批宋元版和明版的孤本,还有很多周朝的青铜器。康生为了达到“合法”占有,对一些重要文物都是以从文管处付款购买的形式获得,宋拓汉石经,仅付10元;黄庭坚的《腊梅三咏》,仅付5元。康生还嫌弃文管处工作人员估价太高,指责他们“没有无产阶级感情”。

当时北京有很多收藏名家,康生对他们的藏品都是垂涎已久,“文革”爆发后,唆使造反派以抄家为名盗窃他们的文物。康生曾在邓拓家做客,赏玩过邓拓收藏的善本书和字画,邓拓家被抄后,立即去文物库房“淘宝”。傅惜华是文化界元老,著名藏书家,康生多次跑到文管处询问:"傅惜华的书集中起来没有?"康生侵占的文物涉及齐燕铭、邓拓、阿英、龙云、章乃器、傅忠谟、赵元方、齐白石、尚小云等96名知名人士以及25个单位。

就连最“清心寡欲”,对文化艺术不感兴趣的林彪、叶群,也禁不住珍稀文物的诱惑,1968年至1971年间,先后上百次亲自或派人从文物管理部门取走字画1858件,其中一幅是褚遂良真迹,图书5077册,仅支付766元。此外,林家还从故宫“借”来1000多件上等的玛瑙翡翠、象牙雕塑、瓷器、字画等,密密麻麻堆在卧室里,林彪晚年没事的时候,在家里最大的爱好是摆弄从故宫“借”来的精致的八音盒(武建华,2011)。

林彪集团的“大老粗”们也收获不少,根据北京市文物管理部门统计,黄永胜拿走文物342件、图书5702册,吴法宪拿走文物151件、图书620册,李作鹏拿走文物579件、图书1494册,邱会作拿走文物188件、图书1161册。黄永胜夫人还从原广州市市长朱光那里骗取名人画卷77轴、碑帖8册、线装古书3函另510册,献给叶群。

对于一些名家的藏品,“文革”新贵们也不好意思独吞,都顺水推舟做人情,合理分赃。著名画家叶浅予被抄家后,所藏33件名画,林彪获得16件,江青获得古墨、镇尺等3件,陈伯达获得张大干、徐悲鸿画作11件,康生夫获得潘天寿《野趣图》及名贵印章等共9件,李作鹏、汪东兴各获得1件(何满子,2015)。

他们还经常成群结队一起扫荡“战利品”。1970年5月2日,康生率领黄永胜、吴法宪、叶群、李作鹏、邱会作、陈伯达一起拥进文管处库房,挑选各自喜爱的东西,作为专家的康生,在一旁做专业指点。他们在管理人员面前,恐失身份,还不断假惺惺地互相谦让、彼此赠送。这些行为又跟英法联军、八国联军洗劫圆明园、紫禁城文物有何区别呢?

4.“文革”新贵们不只有物质和生活上的贪污腐化,他们跟任何时代的贪官污吏一样,大搞裙带关系,让自己的权力利益最大化。康生的儿子张子石,“文革”中从青岛市教育局长蹿升至山东革委会常委,之后又担任浙江省革委会副主任、杭州市委第一书记;江青所欣赏的京剧演员于会泳、浩亮和刘庆棠都被火速提拔成为文化部长和副部长;王洪文当上中央副主席后,就通知王秀珍开名单,在中央要害部门安排人,他一口气内定了18个副部级以上干部,都是他上海工人造反派的小兄弟(李海文、王守家,2015,第183页);谢富治夫人刘湘屏担任卫生部长、中央委员……

获得提拔的党羽们也像旧社会官僚一样,懂得投桃报李。马天水不断让上海市革委会财务部门给予王洪文)等生活补助费,甚至还给王秀珍等专门拨发“妇女营养费”,王洪文1974年一年获得的特别补助就有4364元,大概相当于毛泽东11个月的工资。粉碎“四人帮”以后,中央警卫局查抄王洪文办公室,发现保险柜里有很多信封里装着现金,都是上海一些机关偷偷给他的“生活补贴”,就连王洪文的警卫员也被周到的“照顾”,每月有15元(陈守信,2009)。上海市革委会常委黄涛,每次进京都必须带着东西,先后带去200多块高档手表孝敬给张春桥。1976年,张春桥女儿结婚,特意在上海锦江酒店摆宴席50多桌,收获了大量当时最奢侈的礼品,徐景贤送了一台价值2000多元的西德产彩电,陈阿大送礼金1000元(王守家,2016,第201页)。这些工人农民出身的造反派领袖们,趣味和行为跟他们天天嘲讽的封建帝修资又有什么不同呢?他们仅仅掌握了八九年的权力,就腐化至此,如果让他们坐上几十年江山,会堕落到何种程度!

5.不用说这些中央级的“文革”新贵们过着如此腐化的生活,下面各级得势者也都是。上海造反派领袖徐景贤,喜欢吃进口蔬菜,一次花费9600元;王秀珍为了要几斤特殊毛线,竟开动整个生产线;陈阿大占据两套别墅,其中一套是新康花园15号楼,新康花园是上海最著名的高档洋楼之一,张元济、赵丹等文化名人曾经住在这里(李海文,2015)。更不用说,全国各个地区、县、国有工厂,哪个造反派领袖上位,不是趁机捞一把?仅有记录在案的,1968年至1973年辽宁省发生摧残知青案件3400多起,四川省3296起。这些案件往往都是发生在最基层的团场、连队、生产队,可见基层腐败之普遍严重。

6.所以,“文革”并不是没有贪污、没有腐败的历史特殊阶段,它与任何历史时期一样,获得了巨大权力的阶层,在不受制约的情况下,都会迅速腐败起来。“文革”造反派以反特权、反官僚等级制度起家,但是他们掌权后享受着新的特权,比以往有过之而无不及。“文革”的贪污腐败告诉我们,它不可能建成一个平等的社会。

“文革”新贵们的腐败程度,丝毫不亚于今天的刘铁男、徐X厚、赖小民之流。如果按照购买力换算,“四人帮”侵占的国家财富,也都是以千万计乃至亿计,如果加上他们侵吞的文物更无法用货币计算。并且那个年代是全民极度匮乏时代,他们所拥有的财富与平民之间的差距,远远大于当代贪污犯与平民的财富差距。

与当代的贪污犯们比起来,腐化了的“文革”新贵们的表现显得更邪恶,更让人作呕:当代贪官最起码不会阻挠老百姓致富过好生活,甚至很多人是企业家或地方开发的共谋,至少为企业发展和地区经济发展做过一些贡献,而“文革”新贵们却是在人民与自己之间搞截然不同的双重标准,一边教唆人民过苦日子,一边自己穷奢极欲。如果老百姓吃好点、穿好点,就要被接受批判,甚至被剃阴阳头,而他们却让自己的物质享受精益求精;如果普罗大众享用西方物质和文化产品,就是崇洋媚外、里通外国,而他们自己却用重金从海外网罗各种物品;如果别人欣赏传统艺术,就是封建余孽,而他们却把文物中饱私囊,这不是极度的虚伪、极度可恶吗?这不是对人民压制、愚弄的极点吗?为什么还有人甘愿受他们的蒙骗,拒绝接受“文革”的真相呢?

7.所以,“文革”时代的中国不是一个平等而纯净的乌托邦。人们感受不到腐败,并不意味着当时没有腐败。人们不了解特权阶层的腐败,跟当时的登峰造极的舆论管制,以及等级森严的社会分层有关,尤其是“四人帮”主管舆论宣传,人们更不可能知道他们的丑闻。

如果以货币作为判断是否贪污和贪污多少的标准,的确“文革”贪污问题不严重。由于计划时代废除了市场交易,取而代之的是为每个阶层量身定制的供给制度,“文革”新贵们无需贪污现金,就可以满足一切愿望。然而,如果他们处于一个市场的环境中,以他们在“文革”中表现的对物质的穷奢极欲,他们贪污的现金也不会输于新“四人帮”们。

如果以贪污为腐败的唯一衡量标准,那么“文革”时期没有现在严重。但是如果把公权力造成的收入和机会不平等也作为腐败的一部分,那么“文革”的腐败则是相当严重,普遍存在的。

人们对文革没有腐败的错觉还有一个原因是:“文革”时期国家政权社会治理主要职能搞计划指令,政府与一个个单元组织——“单位”、厂矿打交道,而不像今天政府的职能已经转型到公共服务,直接跟个人或民营企业打交道。所以,当时个人跟政府和公权直接接触是有限的,远远不如跟单位组织多。但是就当时老百姓跟政府和公权直接接触较多的领域来讲,比如工分、供销、升学、当兵等,这些领域腐败、特权和走后门也是普遍存在的。

不可否认,“文革”中也有大量不忘初心、廉洁奉公的干部,但是这些往往是建国前或十七年期间入党,经历过政治考验的干部,他们的清廉并不是“文革”的功劳,不可颠倒逻辑。而当时人们对“文革”造反派的观感和表现的评价,则明显差很多,应该把二者应该区分起来看。

“文革”中的腐败问题,应该是“文革”史研究的一个重要话题,但是现在还没有人涉足。学界应该重视起来,为人民呈现正确的历史认知。