維園之外,社區點燃燭光的省思

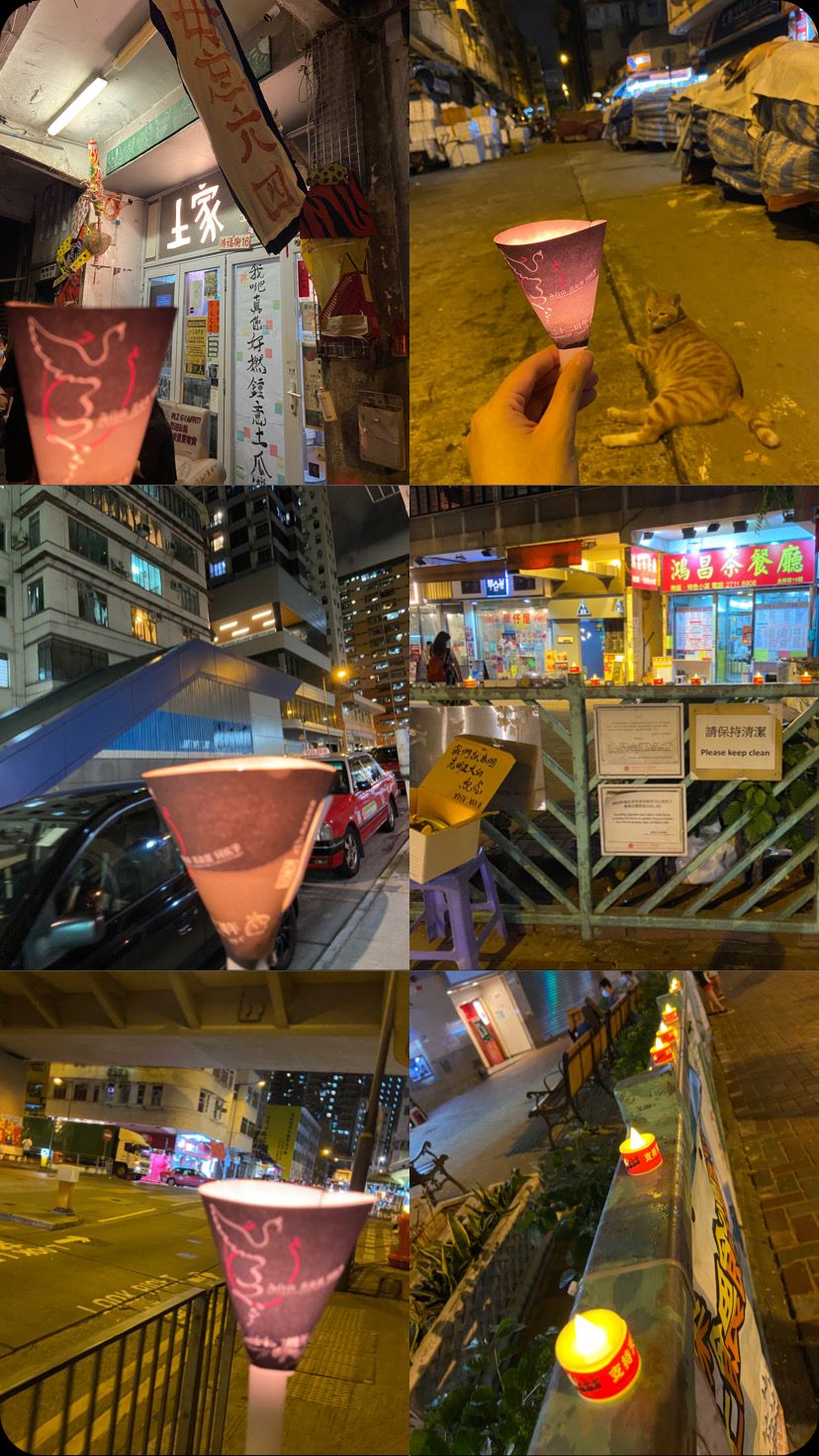

二零二一年,六月四日,晚上八時,從搭了棚的唐樓,漆黑的鴻福街,二人一組拿著燭光出去,一直走到土瓜灣另一端。起初還是小心翼翼,護著燭光,一直循環播放黃耀明的《回憶有罪》。總覺得,不知道會遇到什麼。

土瓜灣的街道,有點暗,人們走動都好慢,我們遇上些阿叔阿姨,一些南亞裔臉孔。有些人等巴士站。他們望望我們,眼神對上,從旁走過。走了兩個街口,同行的朋友已遇到兩個他認識的年輕臉孔,他是這兒住的街坊,遇上的也是街坊。他叫他們:「去土家攞吖!」

許久沒花時間行區了,

帶燭光行區

我好久沒能花時間在土瓜灣漫遊大街小巷。在土瓜灣道大街,看到不少亮得刺眼的LED招牌,原來開了這麼多新店舖。

經過地鐵地盤外,封了多年終於重開的遊樂場,原來有這麼多小朋友在這裡玩。

到了北帝街一帶,嘩這龐然大物,新建的市建局住宅,地下落地玻璃的西餐廳,那些刺眼的光。嘩拐個彎又有一幢。數著還有哪間是我中學時期至今仍在,

又嚇一嚇,落山道,土瓜灣地鐵站的出口,有唐樓第一層那麼高,「土瓜灣」那刻意堆砌秀氣的書法字跡,彷彿是我不懂得的名字。

突然憶起當年行區,默默記著將社區面貌記著店舖的類型,街坊的生活習慣,哪裡人多人少⋯⋯這樣好好用心帶燭光行一次區也不錯。

退後的眼神

轉入內街後,周遭更黑更靜。開始由慶幸沒什麼干擾,好快開始疑惑,最低限度想要一些反應。

我忍不住問同伴,我哋係咪隱咗形?

經過每個人,我都注視著他們的眼睛,有時會對望上幾秒,嘗試去感應當中的訊息。明白?警覺?鄙視?憤恨?懦弱?疲憊?恐懼?無奈?冷漠?茫然?無知無感?

共通點是,眼神釋出的訊息很微弱,若他內心有心情變化也按捺著,不形於色。眼似是睜開了看著我,其實是封閉。

在那幾秒的眼神交流,我直覺有不少人知道明白,但只是選擇退後。不論他同情我們與否。還是可能是曾經擁護學生而後轉軚——自從去了「從支援中創造——有待相認的八九香港」導賞團、碧街事變街頭劇,看到某年紀的人就常常想:那年在香港的八九民運,每五人就有一人參與過的遊行,有參與的是你嗎?當初的關心,當初對民主的希冀,到底轉化成什麼呢。

我猛然覺得一絲哀傷,發現歷史的消逝,不需要等到真相被掩蓋。本來想著要等消息封鎖,一代人懵然不知,才是記憶的逝去。有好些知道真相記得日子的人,只是不想顯露出來,若有一百萬人記得,但將記憶鎖在內心角落,拒絕交流,已是在集體讓記憶漸凍癱瘓,由它開始枯萎、死亡了。

黃絲生命探測器

穿過了靜得淒涼的街市一帶,由落山道轉出馬頭圍道,突然有人跟我們友善快樂地招手。原來是一間黃店小食店。他們不停地說要請我們飲嘢,我們推卻了。跟他們聊了幾句。

遇見其他一同出發的友伴,多拿幾根蠟燭想試試派出去。再走前一兩個街口,接近譚公道口,突然在五分鐘內有兩個人流露驚喜欣喜的眼神,向我們表示支持。一個是阿叔,望兩秒之後,綻開笑容,他說:「好呀咁做!」一個是畫眉好老土的馬尾阿姨。過一陣子再在這一帶走走,有一對中年父婦,穿著斯文,舉起姆指。

我笑說,這燭光是「黃絲生命探測器」。好明顯這一帶的雷達較強。

再走過對面馬路的黃店小食店,排了好長龍。穿黑衫的不少。我輕輕問,有沒有人想要蠟燭呀?有個跟我年紀相若的黑衫女生,用鼓勵害羞女生第一次賣旗的友善語氣,說:「我要啦!」終於可在街上,將燭光點燃給別人。雖有種被關心、得到安慰獎的感覺,但竟然還感動得心頭翻滾一陣暖流。

黃色經濟圈不少東西可圈可點,但我覺得黃店的最大意義是聚腳點,可以在那裡找能對到嘴,能共鳴的人,相聚,分享,在一起,知道還有人在一起。

沒被聚焦的社區

有幾個大叔,見到我們的燭光,那種快樂的神情,不只是因為知道有人銘記堅持,還有一種願我們安好的深情,彷彿他那晚會睡得安樂一點,那種感覺類似是,哎喲個孫冇衝出去,冇穿冇爛,飲得杯落咯。

我們有些人停留在其中一個公園仔,欄杆上放了一盞盞電子蠟燭,派了一會蠟燭,有些人也加入一起點燭。

我在對面馬路回來時拍了一幅照片,拍完後,覺得要用雙指放到相片好大,定神才能勉強看到燭光。

我們也全晚見不到一個警察。一個都見不到。幾乎懷疑,我們是做「錯」事了嗎?彷彿習慣,做對的事,必會遭遇打壓啊。

我們事後也有談,是不是不該這麼快選擇在社區點燭。初步感覺,似乎社區點燭這件事也有好一陣子未到紅線,是否該先堅持做些政權大忌的事,多些人去維園呢?

但我不想,以政權強權看到什麼、打壓什麼,去決定我要做的事。

回溯為什麼在土瓜灣點燭,我只談自己想法吧,風險是其中一個考慮,但不是最重要。

猶記得在2014年開始,我已常常有一種感覺,旺角金鐘銅鑼灣風風火火,氣氛激昂,回到土瓜灣總有恬靜的氣息,平行時空,落差極大。他們沒有經歷到那氣氛,不明白到底是怎樣一回事,也未必有看新聞,看了也未必懂。也許是性情使然,我常常覺得,既然聚焦某處的人已那麼多,不如我在沒有人的另一處感應一下,怎樣才能調和兩邊之間的落差吧,探尋一下另一種真實。

路上遇到的街坊,看起來真有一些是疲憊得只有工作和生計,或許忙著打工,只知那天幾點返工放工,沒留意過日曆。沒看新聞。沒有絲毫餘裕,在掙扎求存之外,再對世界抱有任何想法和要求。我見到一個每天乞食的阿婆,因為騙人太多,已在土瓜灣FB群組被唱衰被唾棄的。

路過一個檔主,見到我們的蠟燭好好奇。我給她蠟燭,見她以收到有趣手工的眼神接過去,忍不住以幼稚園老師語氣問她:「你知道我們為什麼點燭嗎?」她說不知道,我問她日子,她又記得了,說自己是佛教徒,會回向給當時的學生。但跟天主教徒也友好,因為是教會的恩讓她的女兒能讀書。說著說著才知道幫她的是甘神父。才知道多年以來她見證著甘神父爭取,也未能改變的一些困境。她很善良天真的說,政府都難做嘅。

我常常看著這些情景人事,要自己做思想練習,到底雨傘與他們何干?到底反送中與他們何干?到底八九民運/六四與他們何干?到底這一切與他們何干?除了好簡單一步登天式的模範答案,覺得民生一切都是政治呀,有民主才能改變政策那些老生常談之外。我還未能找到一個好好的答案。

這樣好像犯了一種謬誤。有錢無錢有資源無資源有時間無時間,僅以這種二分去想像誰關心政治,誰不關心,是十分狹隘的。甚至「關心政治」這一詞本身,也還是可圈可點的。可惜,慚愧的,我與街坊的交流,真的沒有多到,能讓我找到更寬闊真實的故事,穿透這些最初步的框架。土家的團體之一「維修香港」一直以來記錄好多與不同街坊談政治的故事,應該會多一點這方面的思想資源。自問已經花了不算少的時間,但還是不夠的。

如果是要點燭光給天安門母親看,在土瓜灣的確做不到。不過,社區裡也有好多沒見過燭光的人。也有好多可以給燭光改變的人,也有好多可改變我們點燭方式的人。如果我們每年不一定在維園見,燭光到底怎樣點燃生活每一面,點燃在每一區?

不知誰跟我說,唉土瓜灣不嬲都係咁架啦,太細喇,旺角多人先有人理。沒被聚焦,也是考驗自己的信心,考驗自己能否自行解說自己的行為,不服膺於好多like的那些論調。我還是認為,將街頭洶湧,多人聚焦的畫面歸類為「大」,將社區議題歸類為「小」,甚至將後者視為前者的工具,是不恰當的。但我還在尋找恰當的一種語言,一直在尋找。

那一晚的路線,也是由這個我們終須告別的社區空間,邁向將要落戶的新地帶。土家會搬去土瓜灣另一地帶。

那一晚最後回到土家,在門口燒衣紙,火光熊熊,桌面擺滿蠟燭。不一會,我們就開始大笑某個常處於下把位朋友的笑話,談了好多好多無聊事,有人去試打鼓,有按摩能手為大家按摩膊頭。我有一下子想,我們是否太不莊重呀 =v= 這該是歡笑的日子嗎?好啦不過其實好快已踏入六月五,一直玩著笑著又到凌晨,中途仲唔俾人走,攰到我吖!T_T 不過,我們是這樣笑下鳩下,才這樣七年了,剛好開館紀念日是寫成文章的今天(六月七日),大家還毫無懸念的打算搬舖繼續下去,所以好吧,我們就這樣點燭時點燭,大笑時大笑啦,這樣延續到新舖,盡力繼續下去。

謝謝友人之前一番話,說每個自認仍要在公共討論提意見的人,都要認真地寫下自己的思想,面對自己。讓我覺得,我還是該寫的。請大家多多指教。

「土家」,包羅萬有的社區空間,即將因重建而搬遷,敬請留意最新動態:https://www.facebook.com/storiestohome