没有子宫,没有发言权

文|Yoshi

5月31日,在全国第七次人口普查数据公布20天后,全面开放三胎的人口政策正式出台。生育率与社会经济发展息息相关,开放三胎被认为是针对低生育率现状作出的人口政策调整。生育率背后是一整套的经济和社会运行机制,此前多数事务社已从劳工权益、女性权利、养老问题等方面进行了讨论。在众多的焦点之中,女性在生育问题上所面临的困境和抉择特别值得关注。

一个困局:生育与母职惩罚

在现代社会中,女性从事物质生产(production)和社会再生产(reproduction)双重劳动,即一方面,女性投身于社会经济生活、从事有偿劳动,另一方面,女性又要担当生育、照料、家务等社会再生产职责。“母职惩罚”是指生育导致女性的职业中断、收入降低、晋升机会减少等。因为母职惩罚的普遍存在,许多女性不得不在职业发展和生育之间作出抉择;相应地,在择业、择偶等多个人生选择中,许多女性也会将母职惩罚可能带来的风险纳入考虑之中。在三胎政策公布后,许许多多网友的反应是“女性更不好找工作了”、“企业更不会雇佣女性了”,可见人们对于母职惩罚的担忧广泛存在。

母职惩罚是性别不平等的直接表现。首先,是在家庭内部,在默认“男主外、女主内”的性别分工之下,女性需要在养育和家务上投入巨大精力,在此之外的投入必然会减少。根据全国妇联和国家统计局在2010年“第三期中国妇女社会地位调查”的数据报告(2020年进行的第四期中国妇女社会地位调查数据报告还未公布),已婚女性的收入达到家庭收入的40%,但是她们承担了70%的家务劳动;未婚女性的总劳动时间比男性少13分钟,但是已婚女性的总劳动时间却比男性多39分钟,这一劳动包含了有偿的社会经济劳动和通常无偿的家务劳动;在休息日,城市女性则比城市男性多劳动79分钟。社会流行词“丧偶式育儿”更是直接点明了父亲在养育子女上付出的缺失和母亲可能面临的多倍劳动。

其次,在社会整体意识上,“女性的天职就是养育子女”的观念还广泛存在。这点最明显的体现在于,许多未育、未婚的女性要在职场上提前接受母职惩罚,比如毕业生招聘中广泛存在的性别歧视、女性应聘者被询问个人情感状况、已婚未育女性职场晋升缩小等等。作为一个女性,无论她对自己的生活和职业道路如何规划,在企业眼中,她的子官就可能会带来劳动力成本的增加。把女性简化为子宫,把女性的价值与生育挂钩,这样的性别观念是父权文化还在主导社会最直接的表现。

最后,则是性别不友好的国家政策没有给予女性权益足够的保障。在社会保障缺失的情况下,以盈利为导向的企业多选择就业歧视和违法解除来规避女性职工生育可能增加的劳动力成本。南京大学徐琪研究了生育对男女职工工资的影响和变动趋势,在80年代末,女性的工资收入在生育没有受到明显的负面影响,随着市场经济的推进,到了2015年,每生育一个孩子,女性的工资收入下降约30%。国家卫健委就实施三孩生育政策答记者问上,也明确指出“女职工生育后工资待遇下降的有34.3%,其中降幅超过一半的达42.9%”。谁将为女性生育增加的劳动力成本作出补偿?在企业和国家政策相互踢皮球的过程中,女性个人成为了结构性不平等和社会政策不完善的后果承担者。

同时,母职惩罚还将加剧其他的维度的不平等,最直接的是性别与阶级的交叉维度。城市中产女性,特别是独生女,往往有父母和育儿嫂的帮助,可以尽量减少母职惩罚带来的影响;而流动女性特别是劳工女性的生育代价要高得多,她们很多只能回到家庭。即使她们在生育后选择继续打工,随之而来的是否要把孩子留在老家又称为她们必须要面对的难题。在牛津大学Rachel Murphy的新书The Children of China’s Great Migration中,通过在安徽和江西的田野调查,Murphy发现留守儿童的母亲因为不能陪伴孩子深感内疚,而父亲陪伴的缺失被认为是理所应当。在同样打工赚钱养家的同时,母亲更高的情感代价又何尝不是另一种形式的母职惩罚呢?另外,当城市中产女性通过将母职商品化来规避母职惩罚时,很多育儿嫂独自在大城市打工,她们陪伴人家的时间、个人休闲的时间又被剥削。

母职惩罚是一个全球性的普遍问题,在流行文化下,能够兼顾事业和家庭的女性成为了完美的女性形象。比如风靡一时的Facebook首席运营官谢丽尔·桑德伯格(Sheryl Sandberg)的自传《向前一步》(Lean In),就兼具事业的成功和家庭的幸福。桑德伯格固然是成功女性的代表,但是同时,这种女性楷模的塑造是将解决母职惩罚的责任推给个人。仿佛一个女性无法平衡事业和家庭,是因为她能力不足,是因为她不够优秀。是她个人的错。互联网经济又塑造了另一个神话,就是女性退出职场可以在家通过做博主、开网店来弥补母职惩罚,甚至获得更大的经济成功。然而,这些通过个例构建的神话都遵循着新自由主义的逻辑:一切的对与错、成功与失败、幸福与不幸都取决于个人的努力。

总之,在生育的问题之上,女性面临着接受母职惩罚的困境,更糟糕的是,社会不认为这个困境是困境,反而视之为理所当然,留女性个人独立承担。

一个插曲:七普中关于东北男女比例的讨论

在第七次人口普查结果公布后,在各省普遍男性多于女性的情况下,吉林和辽宁都出现女多男少的情况,黑龙江则相对持平。一时间,“东北地区性别更加平等”的论调在互联网上流行。一方面,有人反对这种论调,东北地区因为经济衰落,劳动人口、特别是男性劳动力大量输出,另外老年人留在本地,而女性平均寿命高于男性,男女比例的数据与性别平等没有直接关系;而另一方面,在第七次人口普查的数据中,出生人口性别比为106.3(即平均有100个女婴出生,则有106.5个男婴出生),处于联合国设定的正常值为103—107之间,而全国的平均水平则为111.3。从出生性别来看,东北地区性别更加平等”也并不完全是空穴来风。

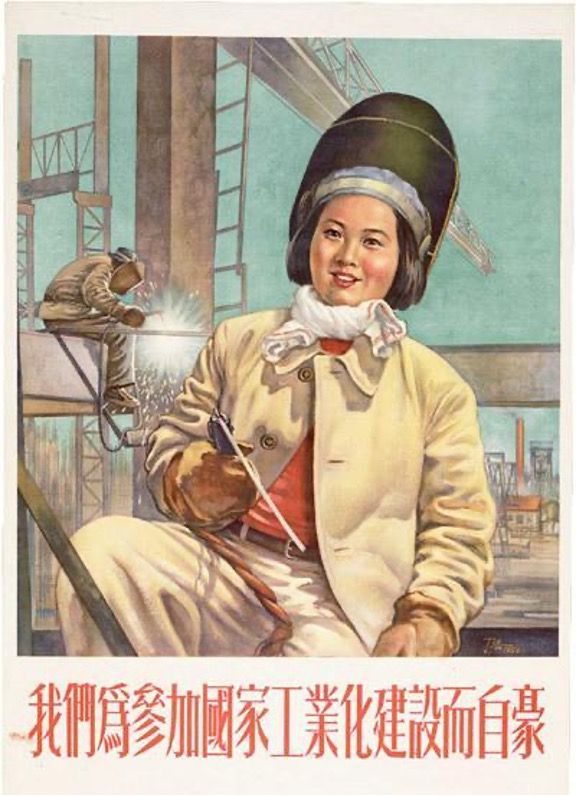

在关于东北性别平等的讨论中,绕不开的就是东北的工业化历史的遗产。直到70年代末期,作为社会建设时期工业基地的东北,经济发展水平、城镇化水平和人口素质都全国领先。工业化的过程中,女性脱离家庭进入工厂,女性在家庭中承担的再生产劳动很多被公办托儿所、公办食堂分担。这些实践背后的理念是,再生产劳动被赋予社会价值,育儿和家务不是女性的专属,而是需要社会来承担的劳动。在社会主义女权主义的视角下,只有国家承认再生产劳动的价值,妇女才可能打破传统的性别分工束缚,平等地参加社会公共生活,争取平等的权利并发展自身的潜能。再加上工业化时期人们对于体制的依附,使得东北计划生育政策贯彻程度高,独生女一代接受了家庭资源的倾注,从很大程度上推动了性别的平等。

在此,回顾历史并不是认为历史上的做法可以照搬或者没有缺陷,毕竟,男外女内的思想很大程度上并没有因为工业建设而改变,城乡之间的差距也并没有缓解,随着集体经济的瓦解,女性下岗工人更是面临来自家庭和社会的多重困苦(可参考此前文章“‘下海’的东北女工”)。但是,七普中关于东北男女比例的讨论能够给我们最直接的启示的是,分担再生产劳动是减少母职惩罚最直接的途径,这一分担需要由公共政策的支持和男性平等参与再生产劳动。随着市场经济的推行,企事业单位“减负”,再生产劳动被私有化和市场化。当再生产劳动回归家庭,并辅以相夫教子的传统观念和“女人味”流行话语,女性再次成为无偿的再生产劳动者。当人们讨论女性是否应该“回归”家庭时,“回归”一词就默认了女性属于家庭。今天,独生女一代的女性脱纷纷进入社会,脱离相对平等的学校环境之后,职场上的性别歧视和婚恋市场的男权文化给追求个人成长发展的她们造成极大的压迫感,越来越多的年轻女性难以接受为家庭放弃事业,或许这也是东北性别问题能够吸引许多讨论的原因之一。

在中国的女权发展历史上,从新文化时期到以东北为代表的工业建设时期,独立女性一直是和职业女性相连的。如今,“要不要做全职妈妈”经常被冠以自由选择的名号。对于精英女性来说,“全职太太”在流行文化中被塑造成拿着奢侈品手包、出入社交场合的富裕悠闲形象。然而在现实生活中,虽然基础的家务劳动可以外包,但是她们的生活仍然可能充满压力:阶级区分导向的教育造成妈妈们的“鸡娃”焦虑,同时她们需要付出多的情感劳动去维系夫妻感情和家庭关系;对于更多的普通工薪阶层来说,在没有足够的经济能力请家政服务的情况下,只能依靠父母或者妈妈放弃工作,以上这一切都还是在婚姻稳定的前提下才可以讨论的。在现实生活中,如果一个女性离开职场两到三年,再次回到职场的难度不言而喻。缺少社会系统支持和性别平等文化,女性又被“母爱”的话语所裹挟,在这样的背景之下,女性的选择真的是“自由”的吗?

一个反驳:被本末倒置的生育与女性权益

在全面开放三胎的配套政策措施中, “保障女性就业的合法权益”只在各项意见的最后被轻轻带过,而“加强适婚青年婚恋观、家庭观的教育引导,对婚嫁陋习、天价彩礼等不良社会风气进行治理”却出现最前。这种措辞方式暗示将生育率低归因于年轻人特别是年轻女性的婚恋生育观念,将男女性别失衡带来的“光棍”问题归因于彩礼。整个三胎政策的措辞忽视女性在家庭、职场和社会中受到的结构性压迫,反而有将过错归结于年轻女性的趋势,如此厌女,也为奇观。

很多关于三胎的评论文章中关注996下的工作压力降低年轻人的生育欲望,高教育成本让养育孩子困难重重,三胎开放只会让阶级差距拉大等等,这些观点并不没有错,但是,它们都没有从女性权益的本位从发。仿佛生育这件事情,女性就应当处于从属地位。但是事实上,夫妻如果都面临996的工作压力,选择生育一定会让妻子换工作甚至辞职;所谓的高教育成本是在畸形的阶级内竞争形成的,现在的精英教育除了要支付高额费用,更需要家长大量的时间、精力和情感付出,这些付出无疑又大多落在母亲身上;在关注三胎开放的未来预期后果的同时,也需要关注目前乡村女性、流动女工的实际状况,虽然最近两年女权话题的热度不减,但是她们的声音却往往被遮蔽。

从开放三胎政策到许许多多的分析,一个最大的问题就是:生育与女性权益被本末倒置了。仿佛保障女性权益是为生育所设的,而不是因为女性权益本身就没有得到应有的重视和提升。讽刺的是,在生育这件事情上,明明子宫长在女性身上,她们却经常被放在附属的位置加以谈论。更有甚者,直接将生育率低和年轻女性生育意愿低归结于“女权主义的洗脑”,这样的结论完全是男权者们的一厢情愿,毕竟指责女性比承认国家政策和公共服务不到位要容易且“正确”得多。

事实上,发达国家和地区的研究纷纷表明,女权主义和生育率可能遵循J曲线,也就是说,当性别平等被社会政策和观念接受后,生育率反而会开始上升。最好的实例就是瑞典:瑞典被认为是世界上性别最平等、也就是最女权主义的国家,其生育率在发达国家名列前茅。瑞典在2018年的生育率为1.8,而我国第七次人口普查的数据为1.3。在提供育儿福利和公共托儿的同时,瑞典一直倡导女性平等接受教育、平等就业和平等参与政治生活的权利。与瑞典对比,日本、韩国政府虽然近年来一直尝试育儿补贴、税收激励、住房福利、延长育儿假等各种措施,人口出生率却不见如何提高。当然,在东亚性别平等整体落后之外,日本和韩国社会也普遍崇尚“工作至上主义”,劳动者自觉无法养育子女。横向看世界,我们需要的是从根本上认同性别平等观念,需要更多的女性和女权主义者参与公共决策,从而在社会制度上消除母职惩罚,而不是想着怎样才能解决光棍问题,怎样让女性退出公共生活,怎样才能把女性变成生育机器。

现在,年轻女性不婚不育的声音日益高涨,这种个人生活的反抗是女性无法改变结构性压迫、无法影响国家政策和社会主流观念的自我防卫。人们应该明白,生育率低不是“女权太多”,反而是因为“女权太少”。