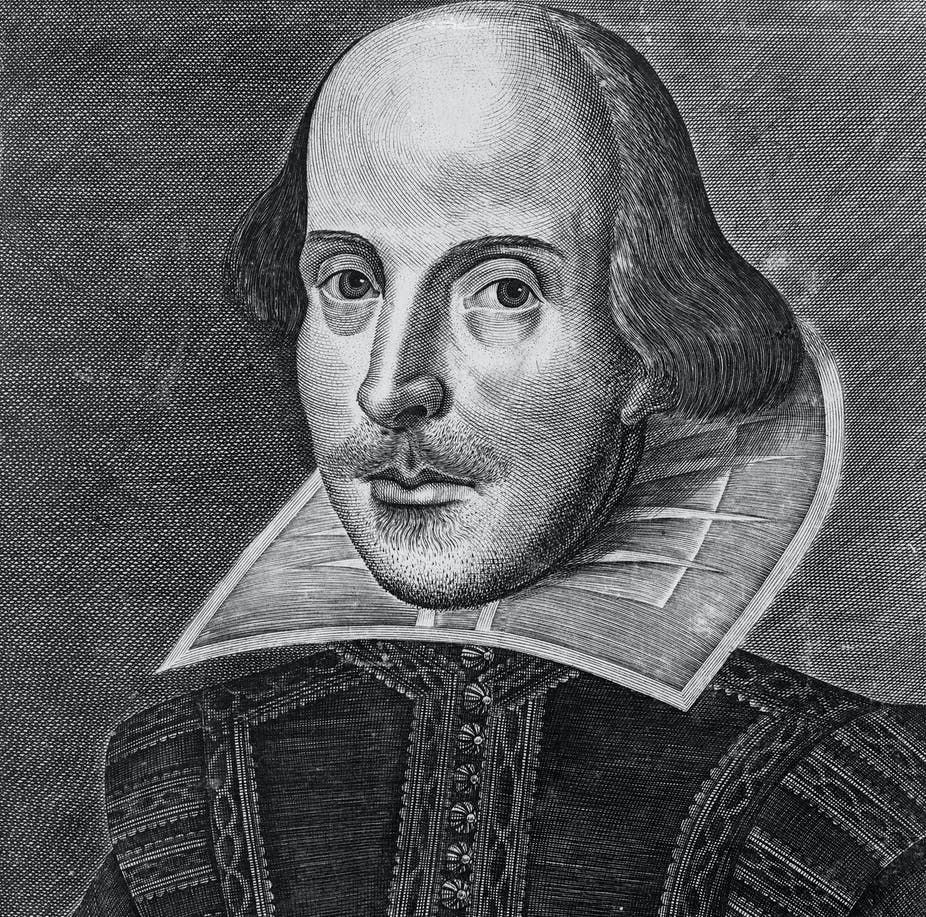

莎士比亚翻译的技术与伦理问题

小引:莎士比亚博大精深。截至目前,中国市面上所见的莎士比亚的翻译大都很成问题。其最大的问题是译者的翻译思路不是要尽力传达莎士比亚说什么,如何说,而是要借由翻译j炫耀译者的汉语文笔多么牛逼。这种翻译思路和做法的一个典型是辜正坤的莎士比亚翻译,让读者不能不想到一些技术性问题和伦理道德问题。

-------------------

“博大精深”这个常被滥用的词用在莎士比亚身上一点也不过分。

虽然对莎士比亚的博大精深颇有人不服气。比如,小说的超级写作好手列夫·托尔斯泰就不想买莎士比亚的帐,曾写出洋洋洒洒的长文细说著名莎士比亚悲剧《里尔王》 有多么不堪,多么狗血,多么幼稚,多么破绽百出不可信,但托翁的批判终归不成气候。因为托翁是小说家,小说家审判或评判戏剧家难免隔行如隔山,是隔山打牛,根本就打不到。况且莎士比亚还是一只老狐狸,比牛更灵动,更不好打。

博大精深的作品翻译起来当然很难。而且,莎士比亚作品因为时代久远加上传抄有误,有许多莎士比亚专家也弄不清楚其意思的句子或词语,这就使翻译更是难上加难。

但莎士比亚的语言毕竟属于现代英语,英语世界今天很多常用词句就是来自莎士比亚,如break the ice(破冰,突破难关,打坡僵局,开启新局面),laugh yourself into stitches(笑破肚皮,笑倒),What‘s done is done(多言无益,事情做了就是做了,木已成舟,生米成了熟饭)等等。

莎士比亚的英语属于现代英语,其诗歌或戏剧中的文句大多数是现在的人可以顺畅理解的。因此,在大多数情况下,莎士比亚诗歌、戏剧的翻译是不难的。

但非常不幸的是,某国的翻译界有一种严重的、致命性的流行病,这就是译者遇到容易懂的外文文句就要逞能耍把戏,不肯好好翻译,而是要千方百计地展示炫耀自己多牛逼,多会玩弄辞藻。因此,法国作家司汤达在他的著名小说《红与黑》中简单地写了一句“Elle mourut / 她死了”,某国就会有译者翻译为“她魂归离恨天”,还会有大量的糊涂人为这种扯蛋的翻译叫好。

还是要说非常不幸的是,莎士比亚在某国也遭遇了这种厄运。例如,莎士比亚的悲剧《罗密欧与朱丽叶》中有这样的一段台词:

Wilt thou be gone? It is not yet near day.

It was the nightingale, and not the lark,

That pierc’d the fearful hollow of thine ear;

Nightly she sings on yond pomegranate tree.

Believe me, love, it was the nightingale.

这段台词是朱丽叶跟情人罗密欧彻夜幽会时说的话。这种卿卿我我的话本来非常简单明瞭,好好翻译也不难:

你要走吗?现在离天亮还早。

刺穿你满是恐惧的耳鼓的

是夜莺,不是云雀;

夜间夜莺在那石榴树上歌唱。

相信我,亲爱的,就是夜莺。

友邻【蓝苹果】报告说,外语教学与研究出版社出版的辜正坤的《莎士比亚全集》翻译是:

天未曙,罗郎,何苦别意匆忙?

鸟音啼,声声亮,惊骇罗郎心房。

休听作破晓云雀歌,只是夜莺唱,

石榴树间,夜夜有它设歌场。

信我,罗郎,端的只是夜莺轻唱。

而且,辜正坤声言他的译文采用了“有韵体诗词曲风味译法”和“有韵体现代文白融合译法”,

在我看来,辜正坤所声言的这种翻译和翻译思路不能不令人想到许多问题,其中有技术性问题,也有翻译的伦理道德问题。

技术性问题包括:所谓的文白融合即半文半白作为一种文体是公认的恶劣和拙劣,为什么要采用?难道在这白话文时代白话不够用吗?或者说,在这白话文时代有很多人感觉需要文言文来表达白话文可以充分表达的意思吗?或者,是译者在文言文的环境中长大,因此感觉用文言文进行表达更自由自在吗?

此外,译者为什么要采用“韵体诗词曲风味”的文体呢?难道因为如今的读者是元代读者,或大都是元曲读者,习惯于、娴熟于读元曲吗?或者,是译者娴熟于元曲,因此能更有自信地用元曲的文体来进行文学表达吗?

一个更重要也是更明显的技术性问题是:莎士比亚戏剧语言风格是中国传统韵体诗词曲风味的吗?

假如上述问题的答案都是No,或基本都是No,接下来的技术性问题是:译者难道不担心用文言文和“韵体诗词曲风味”的文体翻译莎士比亚会导致辞不达意,或导致文理不通甚至狗屁不通吗?

我知道有读者读到这里会认为我的“导致辞不达意,或导致文理不通甚至狗屁不通”的说法有些过激或夸大。因此,我要在这里做出紧急声明,我说话向来非常保守,痛恨夸大。尤其是在批评一个人的时候夸大其辞,就等于喷粪。这个道理我懂。所以,在这方面我非常谨慎小心。

既然已经说了我担心辜正坤的翻译理念和翻译做法会导致辞不达意,或导致文理不通甚至狗屁不通,我就应当提出证据来显示我的担心不是杞人忧天,没事找事。

对我来说很幸运、对读者来说很不幸的是,这种证据在辜正坤的翻译中随处可见,俯拾即是。例如,“鸟音啼”就是典型的辞不达意,文理不通,狗屁不通,显示了辜正坤汉语半通不通,文言文半通不通。他显然错以为“鸟音”就是鸟发出的声音,不知道“鸟音”在传统汉语中的意思是“难以理解的方言,犹如人难以索解的鸟语”。

而且,即使是把“鸟音”强行解作“鸟发出的声音”,“鸟音啼”的说法也照样是文理不同、狗屁不通。因为按照汉语的词法句法,你可以说“鸟啼”,但不能说“鸟音啼”。显然,辜正坤的基础汉语水平充其量是汉语学得半通不通的一个蠢笨的外国人的半吊子汉语,但他却要自不量力来逞能耍文笔。

因为他的汉语是半通不通的还要逞能,所以他就必定以辞害义,因为他词不达意却要假装通达,假装中的、中鹄,他就只能是胡作非为,乱来一气,并显然寄希望于用他的乱七八糟的表达来迷惑读者并以此蒙混过关。

这种例子在辜正坤的翻译中也随处可见。例如,“信我,罗郎,端的只是夜莺轻唱”,这种翻译可谓标准的胡说八道,因为1.原文根本就没有说“轻唱”,相反,原文说的是夜莺鸣声响亮,听得罗密欧胆战心惊;2.辜正坤自己刚刚说了夜莺的鸣啭“声声亮”,却转眼自打耳光又说是“轻唱”;3.朱丽叶跟情人/ 恋人罗密欧已经关系密切得如胶似漆了,幽会彻夜了,说话的时候很可能是拥抱在一起,但朱丽叶称呼罗密欧不用亲昵的代词“你”,却指名道姓用“罗郎”(罗小伙),这在英文世界和中文世界都是说不通的,辜郎的翻译实在是太糟蹋莎翁。

其实,辜正坤译文的几乎每一行都是这种狗屁不同的文句,如半通不通的“何苦别意匆忙”,如“惊骇罗郎心房”(我相信即使是一个汉语学得很蹩脚的外国人也难写出“惊骇心房”这样的病句),又如“破晓云雀歌”(云雀并非以黎明时分鸣唱而著称,而是喜欢在艳阳高照的上午或中午在空中飞翔鸣啭)。

短短几行莎士比亚词句的翻译已经充分显示出辜正坤文理不通,知识匮乏,脑筋非常不清楚,基本上是一塌糊涂的豆腐脑。这样的豆腐脑逞能耍文笔,只有笑话价值。可惜,大部分买他的翻译的读者不知道他们买的是笑话集。

应当特别指出的是,这些词不达意狗屁不通、颠三倒四乱七八糟的文句并非来自莎士比亚,而是来自辜正坤冒名顶替莎士比亚进行的拙劣创作。莎士比亚也算倒了八辈子十八辈子的霉,世界一流的文笔到了中文世界变成了如此三流四流不入流的蹩脚顺口溜,只有笑料价值。

辜正坤的莎士比亚翻译除了这样的笑话价值之外,也有严肃的思考价值。这里所谓的严肃思考价值就是他的翻译所牵涉的翻译道德伦理问题。

这里的翻译伦理道德问题与上文所说的辜正坤翻译的技术性问题紧密相连。具体地说就是,他为什么要在他的翻译中拼命展示他的很成问题的文言文和韵体诗词曲风味的笔法?他这么做究竟是因为他自视甚高又愚不可及,因此班门弄斧,还是他蓄意欺诈以掩盖他的不懂装懂?

我要坦白地承认我不清楚上述问题的答案是什么,或应当是是什么,虽然辜正坤的不懂装懂的迹象很明显。但不管答案是什么,这样的翻译都有道德伦理问题。欺诈当然是不道德,但自以为自己的文笔更好,要借着翻译的机会挂羊头卖狗肉带私货显然也是有亏于道德。

在这里,我想再度拉出我的老朋友弗拉基米尔·纳博科夫(Vladimir Nabokov)来给我站台。纳博科夫痛恨以辞害义的所谓的 “艺术性翻译 / artistic translation”,即译者炫耀自己文笔牛逼的翻译。纳博科夫认为,翻译的忠实是一个不容商议或讨价还价的伦理道德问题,翻译不忠实等于可耻的欺诈。

纳博科夫还说,有人要是说他的小说写得不好,他可以一笑了之,但要是有人批评他的翻译不忠实于原文,他就要立即搬出最重的词典来跟批评者进行一场你死我活的决战(大意)。

我非常欣赏纳博科夫的这种态度和翻译理念,我也完全认同他的翻译道德伦理观。我要对学翻译的朋友说,作为翻译,我们都难免知识欠缺,难免出错。但是,我们都可以避免欺诈。

欺诈可耻。而且常常可笑。欺诈的名声是一种终生的耻辱。

即使欺诈得逞,欺诈者还是摆脱不了可耻的恶名,摆脱不了众人的鄙视和嘲笑。而且,这种恶名会跟着欺诈者进坟墓。欺诈者死了可以烧成灰,但欺诈者的恶名将“永垂不朽”,是任何电炉、燃油炉、柴灶炉都烧不掉的。