双雪涛作品|读书笔记

我读的第一本双雪涛是长篇小说《聋哑时代》,之后又连续读了两本短篇集,《猎人》和《平原上的摩西》。个人观感,长篇一般,流行主要可能因为沾了书名的光。在这个特殊的时代,书名一看就让人产生无限联想。而内容,其实没有书名那么劲爆,说的都是个人记忆,只是隐约能触摸到时代伤痕。

所以真正让我喜欢上他的,其实是这两个短篇集。他的短篇,展现了《聋哑时代》里所没有的灵性,有些人物疯疯颠颠,故事惊心动魄。也有些故事,平淡无奇,却余味悠长。

《女儿》里的作家“我”,有些神经质,后来对于无头无尾的年轻小说家的态度近似癫狂。他给他写邮件:

你还活着吗?还像一个正常人一样,怀着无数无法满足的欲望活着吗?那样最好,不要太认真。如果有人来杀你,请你告诉我,我有一匹马存在保险柜,我可以现在骑着马去救你。

《跛人》里,两个年轻人私奔,打算去北京看广场,半路上遇到个跛子,跟跛子喝了酒,打了架,北京没去成,两个人的爱情也无疾而终。 小说的结尾,双雪涛写道:

之后我再也没有见过刘一朵。没有人找到她。现在的我,大部分时间在北京生活,偶尔回家。我从没有遇见过她,即使在天安门广场,在全国各地来此朝圣的人流里,我也从没遇见过她。

我也没见过有人在那里放风筝。不过据我观察,在夜深人静的时候,那里确实是一个放风筝的好地方。

这篇的主线故事非常平,但双雪涛要讲的,其实并不是主线故事,而是那些将说未说,想说又不能说的话。那个萍水相逢的跛子,他从哪里来,要往哪里去,他为什么哭,双雪涛都不说,要靠读者去想象。 而关于天安门广场,他也几乎什么都没说,但如果你是他的读者,你便知道有些东西就埋在那里。

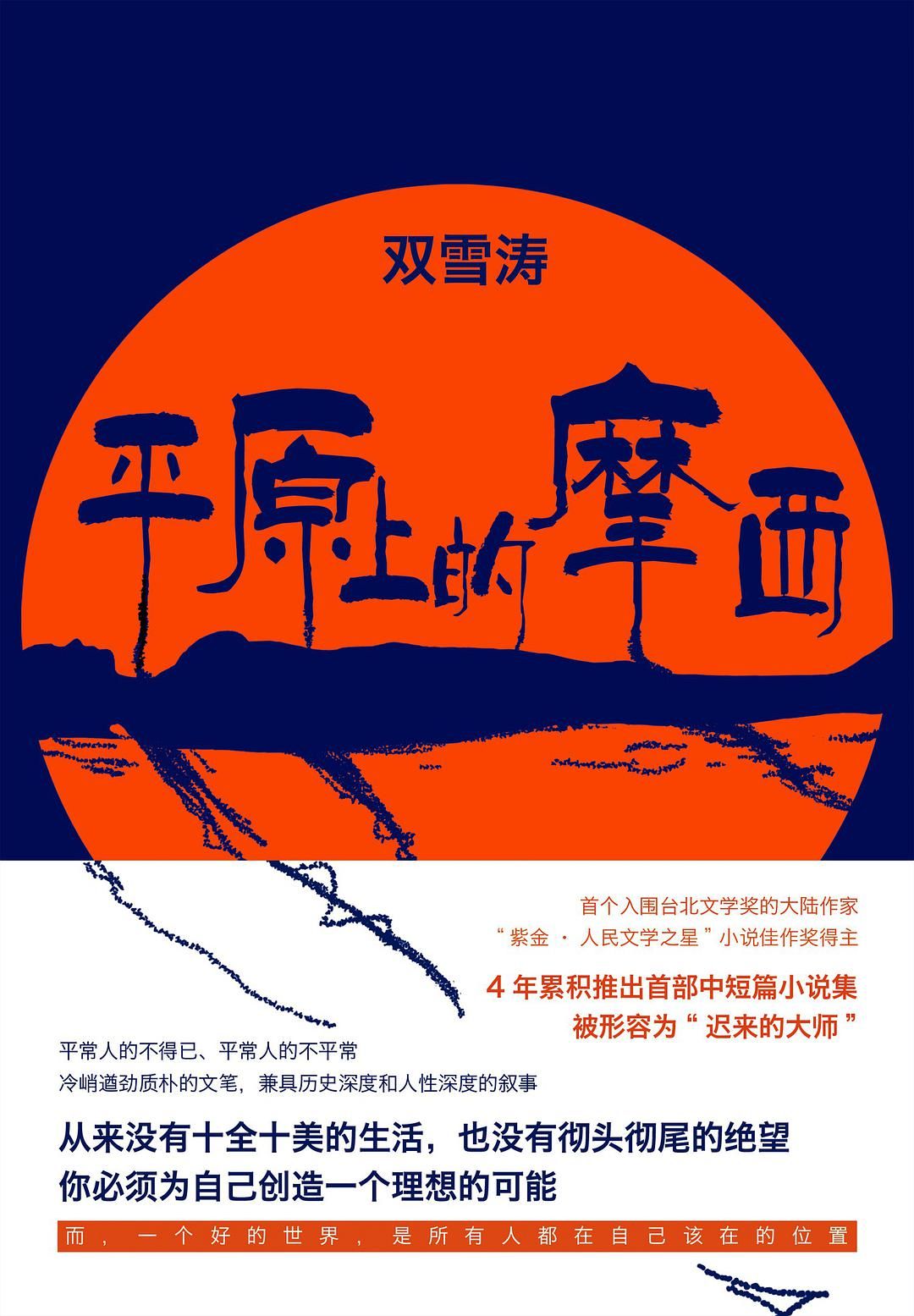

双雪涛对于“广场”的执念,不止于此。《平原上的摩西》里,甚至非常直白地写到广场静坐,只不过不是北京。可能也正因为此,一度这本书缺货的时候,坊间遭禁的传言甚嚣尘上。当然,现在不缺了,还出了新版。

《平原上的摩西》是短篇集的名字,同名主打应该算中篇,是双雪涛最好的小说。这一篇里,他没有卖弄文字,也没有魔幻高概念,收起以往的流里流气,以非常严肃的口吻,讲述了一个悲悯的多人命运交织的悬疑命案故事,故事里有温暖有人性也有时代有悬疑,还有一点点爱情。故事里的人物,独立叙事,多线并行,直到最后才交汇解密,很像《我的名字叫红》的写法,但比奥斯曼土耳其亲近得多。

《平原上的摩西》被改编成了同名电影,中国已经定档2021年12月24日,主演周冬雨和刘昊然。预告片搞得像是个爱情片,实际原著并不主打爱情线,希望不要改狗血了。周冬雨不怕,我对刘昊然有点儿信心不足。他要在一部非偶象也非搞笑的严肃刑侦探案电影里演一个警察,怕他hold不住。以前同类型国产片里的佼佼者,演警察的是段奕宏和廖凡,至不济也是个邓超。

因电影《刺杀小说家》被大众熟知的双雪涛另一部短篇集《飞行家》我还没看,会是下一个目标。

不过我想,除了《平原上的摩西》还算通俗之外,很多双雪涛那些语焉不详的短篇小说,会像电影《刺杀小说家》一样引起评论的两极分化。毕竟无论我怎么夸《跛人》,他没有讲出来一个跌宕起伏的故事用以吸引大众是真的。可是对影视化来说,这种小说反而有非常多的腾挪空间。

双雪涛的细节描写也是让我叹服的,虽然有些时候我觉得他的旁出斜逸甚至有点儿多,但也正是因为这些东拉西扯使得人物生动而鲜活。那怕他写的是个杀手,或者是个象棋棋痴,那怕你最终也没记住他的故事走向,但你会记住人物的某个瞬间,感受到他内心的彷徨无依。

我坐在窗边,看着杨树叶子上的阳光,前一天的这个钟点,阳光直射在另一片叶子上。这两片叶子距离很近,相互遮挡,风一吹,相互触碰,一个宽大,一个稍窄,在地下根的附近,漏出光彩。秋天来了。叶子正在逐渐变少。我想把它们画下来,但是担心自己画得不像,那还不如把它们留在树上。这棵树陪伴了我很久,每次来这里治腿,完了,我都坐在这儿,看着这棵树,看着它一点点长大变粗,看着它长满枝叶,盛装摇摆,看着它掉光叶子,赤身裸体。树,树,无法走动的树,孤立无援的树。

帕穆克在《我的名字叫红》里说,审查一方面压制艺术的想像力,一方面又可以促进想像力。我想,双雪涛便是在强力审查之下为自己的文学创作找到了新的出路,这种独特的风格,在创作自由的国家里,没有土壤。