歧视为何屡禁不绝?反歧视思维的内在矛盾

上周美国独立日期间,爆发400余起枪击案,死者多达150余人。除了枪支泛滥外,种族议题被视为是另一诱因。有报社指出有色人种被枪击的概率是白人的数十倍,也有人将之怪罪于去年Black Lives Matter运动所延伸出的defund police(削减警察经费)运动。我躲进小楼成一统,本不觉有它。只是前两天在公园散步,告示牌赫然用7国语言写着“反歧视”宣言,让我不禁愕然,对亚裔的歧视连小镇也未能幸免。

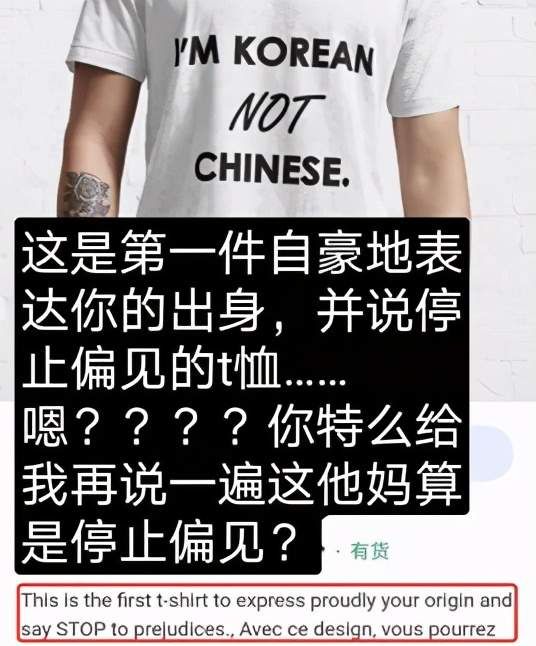

从去年Black Lives Matter到今年的Stop Asian Hate,加上近十年如火如荼的女权及同志运动,美国的反歧视运动层出不穷,但同时也出现了颇为讽刺的现象:随着反歧视活动的高涨,各种歧视言论反而愈演愈烈,甚至还出现了反歧视演化为新歧视的一幕。比如今年这股Stop Asian Hate的风潮,甚至演化出了We are not Chinese,成了对于华人的再次歧视。

或许答案不在于反歧视活动的组织,而在于“歧视与反歧视”这对二元思维本身。在这个层面上,Stop Asian Hate滑落为We are not Chinese,看似荒唐,却很有理论趣味:它揭示出“希望通过反歧视来消灭歧视”的思维,就像苏洵眼中的“以地事秦”,只不过是“抱薪救火,薪不尽,火不灭”。

何为歧视?从词源学到认识论

最近朋友跟我聊起discrimination这个词,说它的本意只是“区别”,不知为何衍生出“歧视”的含义。其实正好可以按照“从词源学到认识论(from etymology to epistemology)”的方法,从“歧视”一词内涵的演化谈谈“歧视”难以根除的原因,以及为何反歧视的思维是抱薪救火。

首先,无论英文的“discrimination”,还是汉语的“歧视”,其字面原意都与歧视无关。Discriminate动词表示区分,这在如今英语中仍然成立。而“歧视”的歧,本意只是中性的区别。比如歧路亡羊,指的是岔路过多丢了羊,岔路与岔路之间并无优劣之分。但似乎“discrimination”与“歧视”的内涵,似乎都自发地从“区分”演化出了具有道德贬义的鄙夷。

要探求这种演化的内在逻辑,不妨设想一下歧路,或者说岔路,在什么意义上具有贬义?当然是在有正确道路的时候。一个人无论相信一元神教、科学真理、启蒙主义、普世价值、还是进步史观,只要他坚信世上有且只有一条绝对正确的道路,那其余的岔路自然成了旁门左道。我列了这么多宏大的概念,倒不是要向他们开炮,而是提醒大家,对所有这些类似概念都没兴趣的人恐怕并不多,大多数人总是以这样或那样、有意或无意地以自己心中的标准审视与批判着形形色色的岔路。由此,原本中性的“区分”这一动作便不可避免地沾染了道德或智识层面的褒贬。

可不做区分,恐怕也很难。毕竟为了认识世界,我们需要用语言为纷繁的现象加以命名,这个命名的过程正是一种区分。当然,区分最初或许与褒贬无关,例如人类用各种语言描绘彩虹的七种颜色。我们之所以感觉到不同颜色,只是因为不同频率的光对视觉细胞的刺激不同。但即便是感觉颜色这个纯粹的物理过程,一经命名加以区分,同样可以延伸出歧视。例如国民党当年所谓“赤匪、赤化”的“赤”,显然具有贬义;而台湾现在有“抹红”一词,指为政敌扣上通共的帽子,“红”依然并不纯粹。严格来说,无论“赤匪”还是“抹红”,也是一种对红色的歧视。这种歧视成立的基础正是各自语境下的“绝对正确”,前者对应“攘外安内”,后者对应“爱台湾”。

只要认同这些“正确标准”的人足够多,歧视甚至可以不被察觉。比如台湾把“莴苣”称作“大陆妹”,虽然部分源于“莴苣在台语念作“妹仔菜(mei a tsai)”,但若按照黑人对Niger的标准,大陆妹一词的歧视性不言自明。而且相比于一般口嗨型的地域歧视,“大陆妹”的刺眼之处在于不止于口语,广泛见于卖场超市的食品标签。

近几年台湾也有反歧视团体推动“大陆妹”一词的废止,却最终淹没在“大陆人玻璃心”的口水中不了了之。这也再次说明,一个普遍接受相同的“正确标准”的群体反而容易产生自己也难以察觉的歧视。Outsider比insider更加敏感,但outsider的抗议往往不足以改变insider的认知与行为模式,除非这个outsider像美国一样,居于文化输出与知识生产的上游位置。举这个例子倒不是要批判台湾,毕竟地域歧视是个世界广泛存在的现象,且不说大陆台湾互黑,即是在大陆与台湾内部,乡下人vs天龙人的歧视也屡见不鲜。这种歧视的本质是,在特定问题上有相同价值判断的人在行为或语言上攻击立场相反者。

反歧视与歧视在思维层面的同构性

如果在这个意义上回顾歧视与反歧视,不难发现二者在结构上有微妙的相似性。以我个人为例,我反对白人至上主义,如果可以,我希望美国不存在白人至上主义者;但与此同时,白人至上主义者也希望美国不存在亚裔。虽然二者结构相似,但我们认为一个是歧视,另一个只是美好的愿望。反歧视本身并不是歧视,但它在判断对错的意义上与歧视有同构的思维模式。

让我们进一步思考这么一个典型的现象:

某社会群体A被一些人歧视了,我们反对这个现象,属于下列哪种情况:

①反对A这一类人被歧视。(也就是A不应该被歧视)

②反对A这一类人被歧视。(也就是歧视这一行为不应该发生,无论是对A还是其他)

如果是第一种,那等于暗示有些人应该被歧视(至于是那些人姑且不论)。那我们就不是反歧视,而是反“不正确的”歧视,露骨地说是反对“我们认为不正确的”歧视。

有理由相信,大部分人会选择第二种,毕竟第一种听着就很不正确。但选第二种也必须正视一个随之而来的问题:当我们反对一切歧视时,不可避免地要把我们反对的行为命名为各种各样的“歧视行为”。这种命名过程,作为一种区分,是否也构成上述由区分而演进的歧视?

人们可能会认为这个问题很荒诞。因为反对各种歧视者是天经地义正确的事,只有没有正确理由的区分才构成歧视。那问题又回归到了第一种,我们如何衡量一种客观的正确,种族主义者也有自己的“道理”,对错由谁来评判,上帝?还是投票表决?回顾历史,评判的标准恐怕还是少数服从多数,但无数的屠杀在当年也是以主流民意的名义执行的。

YouTube有个视频很有趣,让Trump supporters和反种族歧视者坐在一起聊天。Trump supporters无一例外,声称自己由于政治立场,在生活中饱受歧视。当一个白人就此抱怨时,一位女性穆斯林移民反唇相讥“你们只不过经历我这几十年的日常生活罢了”。言下之意是,她并未否认Trump supporters可能也被歧视,只是认为他们没她有资格抱怨歧视,或者反歧视。

名义上我们在反对歧视,实际上我们反对的是一些人衡量是非的标准。并认为自己的标准才是对的。未免引起误会,我得强调本文无意于讨论具体的歧视活动的应然问题,我并不认同各种形式的种族歧视、同志歧视、及性别歧视。本文的目的仅在于指出为何反歧视活动不能消灭、甚至可能助长歧视行为。不过我也遇到一些在我看来有歧视之嫌的人,同样不觉得自己在歧视他人,因为各自的标准不同。

换言之,当我们在进行“我反对他只是区分而不是歧视”的判断时,就会陷入如下的所谓“真正的苏格兰人”的逻辑困境:

想象一位名叫Hamish McDonald的苏格兰人,坐下打开他的《格拉斯哥先驱晨报》,看见一则新闻“布莱顿色魔再度犯案!”他震惊地说:“没有苏格兰人会干这种事!”隔天他又打开报纸,看见新闻描述一位阿伯丁人更残暴的行为,相较之下布莱顿色魔还算是个绅士。这显示Hamish的想法是错的,但他会承认吗?似乎不会。这次他说:“没有‘真正的’苏格兰人会做这种事。”

犹如犯罪的苏格兰人不是真正的苏格兰人,我们也可以辩称歧视不是真正的区分?但问题在于,如何、或者说谁有资格界定所谓“真正的”?

另一个例子是五四以来被贴上封建遗毒,迫害妇女标签的“裹脚”。现代人看到古代女性三寸金莲,震惊于这种生理上的畸形,往往不假思索地将之视为一种暴力违抗妇女意志的胁迫。这是一种以今律古、非历史化(ahistorical)的想象。裹脚确实源于男性的畸形审美,但它风靡数百年的原因并不仅是一种简单粗暴的威逼。事实上,满人入关,在宣布男性削发的同时也禁止妇女缠足。讽刺的是,虽然男性最终在清廷“留发不留头”的严酷镇压下留起了辫子,女性却不为所动。到了乾隆时期,清廷只能退一步禁止满人缠足,但一些满人妇女仍然偷偷裹起小脚。

妇女史学家高彦颐在《缠足》中指出,缠足的女性不会想到选择缠足或不缠足,只要经济条件允许,她们不必下田劳作,自然便会缠足。就像现代女性发育之后,自然就会穿文胸。我们批判缠足,焉知文胸百年后不会令人唾弃?(在欧美反文胸运动者眼中已是如此)。相比于文胸,高跟鞋或许与缠足更为相似,因二者均有明显的生理痛苦。不少女性抱怨说高跟鞋难穿,但一些场合又不得不穿。这究竟是女性的自愿,还是被裹挟?

十年前我跟朋友辩论这个问题,她说高跟鞋有不穿的自由,是一种自愿的行为,甚至也是女性自己的审美;姑且不论这些是否准确,但她的这些理由套用在小脚上也可以成立。这听起来不可思议,只是我们潜意识地异化了古人。如今整形医美如火如荼,我在网上看过数位女性整容后,把削下来的骨头拍照留念,甚为恐怖。(美其名曰“女人要对自己狠一点”)数百年后的人们,看到这些“整容史料”,恐怕不少人也会感慨当今社会毫无人性,迫害女性到了这种地步,不能理解这种整容,乃是某种形式的“自愿”。

更有趣的是,近年来以英国为首的西方国家已经开展了如火如荼的反高跟鞋运动。其抨击的正是“高跟鞋”背后的性别歧视。让我们以宏观的视角,回顾20世纪初的中国女性,从被传统裹挟着缠足、到被舆论簇拥着放足、再到被高跟鞋的影视与广告轰炸、不远的将来再亦步亦趋地批判高跟鞋……她在这些历程中,到底是被歧视了,还是被启蒙了,或者被“以解放的名义”代入另一种歧视?

说到底,当人们接受关于绝对正确的信念时(无论他们所信奉的正确具体是什么,又有哪些差异),小到个人,大到国家,各种形式的歧视也就不可避免地伴随着个人心中不同的正确标准而产生了。我们所能讨论的,不过是舆论声量较大的现象,并不代表除此之外无歧视,甚至反歧视者有时也能助长歧视。

民初的进步学生歧视留辫子的遗老遗少,他们当然不觉得是歧视,而是一种批判封建余孽意义上的正确。时隔百年,回头来看,总对辜鸿铭们多了些理解之同情。当然,我并不是说要理解目前这些种族、性别歧视者。而是要思考,所谓歧视到底意味着什么,歧视为何屡禁不止,它在逻辑层面上的必然发生的原因,或者说反歧视在逻辑层面上的必然矛盾是什么。

如果说我写的此类文章有什么一以贯之的主题,那就是消解绝对意义下的“进步”,无论这条进步的道路通向何方。我们当然不可能在物理层面消灭这些歧视者,那将是另一场屠杀。但很多人相信,通过舆论的倡导,我们可以在认知层面达成共识。然而本文导向了一个悲观的结论:即便在认知层面,消除歧视也不可能,因为歧视与反歧视的二元思维,存在不可调和的内在矛盾。