3块4的配送费很低吗?最后不还是有听话的女骑手接单

文|送外卖的丁妹

“外卖是个体力活,你一个女的能干吗?”

“原来你是女的啊,怪不得送得这么慢。”

“这么重的餐,女人拿不动的,换个人来吧!”

这样的话,作为女骑手的李华(化名),不知道听了多少遍。记得去年某一次送餐途中,为了送的更快,她在八里庄街道上逆行。刚开始跑得慢,被旁边的男骑手从后面追上来,调侃道,“你们女的还想跟我们男人比,你跑两趟都跟不上我们。”李华很不甘心,只得拼命加速,结果却和一个骑自行车正常行驶的人发生碰撞。她的脚被自行车的脚踏板刮伤了,却又只能忍痛前行。不然,订单就快超时了。

“女子本弱,为母则刚。你带着宝宝送外卖的身体真美。”

“她的电瓶车上固定了一个婴儿座椅,座椅上坐着一个小小的婴儿,好奇地探出了头。她则在手机上认真地核对着送餐的订单信息……这样只能一手抱着孩子,一首拎着外卖送餐了……希望她上楼的时候慢了也不要被责怪。”

“近两年工作不好找,但这不能成为我们放任自己的理由,生而为人,当我们看到这位年轻妈妈即使送外卖也会毅然承担起妈妈的责任,我们还有什么理由不努力呢?”

年轻妈妈带着婴儿在路上飞奔横穿送餐的画面开始具像化,被陆续送达到大众面前:今年6月,河南省郑州市一位仅4个月的宝宝被背着怀中,跟着妈妈送了两个月的外卖;无独有偶,重庆市的女骑手也被捕捉到在送餐的休息间隙中,坐在街边给怀中几个月的宝宝喂奶,喂完奶后便又再次在APP上接单,送餐……

2020年新京报发布了《外卖骑手职业可持续发展调查报告》,数据显示在调查样本中,13%是女骑手;同年,阿里本地生活服务公司发布的《2020饿了么蓝骑士调研报告》指出,在为济南市民送餐的饿了么骑手中,女骑手的比例达14%,位居全国直辖市、省会城市榜单中第2名。尽管女骑手的比例在不断增长,但外卖员仍是一个以男性为主导的行业,以重体力、超长劳动和快速等为其劳动特征,女骑手以“职业性别少数”的身份参与其中。不可否认,女骑手的出现,是在具体劳动情境中“职业性别少数”冲破性别隔离的经验,但与其将其论述成为是女性冲破职业性别隔离的主动尝试,更大的可能是,在平台经济新型用工模式下,女性就业的降级选择和传统性别分工的操演和维持。

当揭开所谓“平台公平”和“算法中立”的虚假面纱时,我们可以清晰地看到,它是如何吃着女性作为家庭照顾者的红利,在“无劳动关系”下如何将她们打造成便宜好用的劳动力。

平台不公平,资本家不是慈善家

外卖行业的流动率一直处于高位,频繁跳槽是附属于平台经济用工模式下的新常态。除去对工人劳动过程的严格控制让他们丧失对劳动过程的掌控外,缺乏上升机会、劳动保障和免受歧视等保护,也在不断侵蚀工人的权力和权益。如果说,这种对工人“去权”的常态化是一个社会结构性问题,那么当发生在女骑手身上时,它还是一个与社会性别文化规划所交织的问题。

明面上,平台并没有设置任何的准入门槛,甚至不断以“低门槛”作为其卖点,吸引着低技术劳动力的进入。但我们还是可以看到,整个外卖行业都是按照男性的身体和气概所打造的:要求高速度和强体力。我们承认,对抽象的同工种——送外卖,女骑手和男骑手在劳动本质上几无差别,主要都是劳动力的付出。面对持续运费单价下降的趋势,骑手们的劳动时间越来越长,劳动强度越来越高,“拼命赶”、“拼速度”成为常态,也成为行业规范。但当女骑手进入外卖行业时,唯有不断“拼速度”和“拼体力”,她们才能消除以性别刻板印象(如“外卖是个体力活,你一个女的能干吗?”)为基础的文化性隔离,从而建立起女性劳动在这一以男性为主导的行业的合法性。女骑手阿夏,在做骑手后,已经换了三辆电瓶车,正在送餐的这一辆电瓶车的后视镜也由于超速碰撞而撞坏了。“没有一个骑手是看红绿灯的,往往灯还没有跳转时,你就得发动了”,除了风雨无阻骑车在路上,骑手的日常,就是在商场、办公楼和居民楼之间奔跑。为了符合平台对速度的追求,女骑手“主动”去改造自身的女性身体特征,如阿夏所说:

“平时我从来不带水,上厕所耽误时间,很少喝水。如果碰上经期,就更麻烦了。我每次经期第一天都很难受,但还是得跑,你得忍受疼痛,你不能休息。”

这种基于性别差异的限制,被女骑手们解读为是个人需要解决和克服的性别差异。对她们而言,“平台是公平的”这一口号式宣传被不断内化:

“外卖这个行业对男女都是公平的,并不会因为是男子而收入就多,也不会因为你是女子就歧视你,只要自己肯吃苦又耐劳,薪资就会非常可观。”

但平台这一所谓无性别差异的对待,在实际运作过程中,却是为了逃避作为一个用人单应当承担起的对女性劳动者的职责。除去女性主动的身体改造以满足平台要求外,原需企业计算和承担的生育成本也被平台甩得一干二净。在与劳动者建立劳动关系时,以盈利为导向的企业还得费尽心机去规避女性职工婚育可能增加的劳动成本(如招聘过程中的性别歧视和违法解除合同等);但在不承认劳动关系的平台经济下,缺乏劳动合同以明确员工对企业的附属关系时,企业根本无需为其员工提供任何的保障,更不存在传统企业规避风险的问题,但这反而遮盖了企业“不作为”和“不负责任”的行为。“妈妈带着宝宝送外卖”场景的出现,就是母职惩罚在平台经济下延续的最好说明。

可当“妈妈”这一强调再生产责任的身份被放大而导向歌颂母爱的伟大或修饰成个人问题时,她们身为劳动者的身份,连同因与平台的劳动关系不被承认是造成其带着宝宝送外卖的原因的这一事实也被掩盖起来。不然按照我国《女职工劳动保护特别规定》第五条、第九条和《劳动法》第六十二条,这些带着宝宝送外卖的妈妈根本不会出现,因为女职工在怀孕、生育和哺乳期时均受法律保护,除去享受不少于九十天的产假,其工资更不得降低、不得辞退、不得解除劳动或聘用合同;哺乳时间和在单位内哺乳往返途中的时间均算作劳动时间。

作为劳动者本应被保障的权益,就这样消弥在歌颂“母爱”、歌颂“只要肯吃苦”的个人优秀品德中,也就这样消弥在平台积极抵抗与骑手确定劳动关系的过程中。平台资本家,反倒落得能为需要照顾家庭的女性一定客观收入的“慈善家”的美名。如果说,“自由”是平台资本许给平台劳工的虚假承诺,那么有助于促进劳动力性别平等和减弱母职惩罚就是它说过的最大谎言。当我们在讨论算法让专职的外卖骑手成为系统的工具人,越来越多的男性骑手不堪超长的劳动时间和不断压缩的单价的重负而高频进出外卖行业时,“既能赚钱,又能照顾家庭”这一由平台虚构出来的美好图景,吸引着女性外卖骑手的进入,成为其补充型的廉价劳动力,维持着平台系统的运作。

算法非中立,打造女性成为二等廉价劳动力

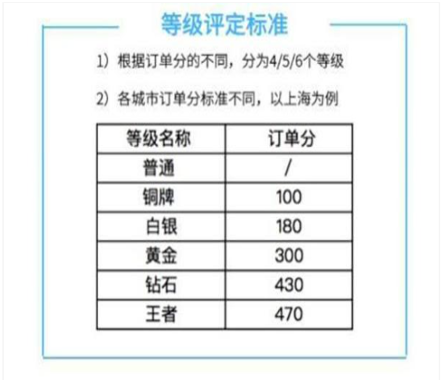

平台经济中的性别差异的根源通常不是说平台设计者有意将女性排除在外,而是算法使用的本身,就是建立在现有的性别劳动分工模式上,在看似“客观”的“跑得快,跑得久,挣得多”的算法和奖惩计划下,对需要照顾家庭的女骑手便造成了“制度性排斥”。郑广怀团队的研究指出,平台为工人设置了森严的晋升体系。以某众包为例,平台会根据骑手每周所完成的单量核算转换成订单分,不同的订单分对应着不同的等级,如普通、铜牌、白银、黄金、钻石和王者等级别。只有达到特定的工作量要求后,骑手才有资格晋升到下一个级别。骑手的等级越高,那他/她获得的薪资奖励和权益,如奖金和转单权,就越优厚。同时,为了鼓励骑手们把他们的送餐时间涵盖到早餐和宵夜时间,平台会额外给在早餐和夜宵时段完成的有效订单增加0.5分的订单分。在单价逐渐走低和基于算法而产生的奖励计划的刺激下,骑手在线跑单的时间越来越长,跑单的距离亦越来越远:在配送时长方面,超过一半的外卖骑手得每天在配送岗位上停留超过8小时以上;在配送距离方面,超过半数的外卖骑手每天的配送距离超过80公里。在这种“全职”跑单的状态下,超过六成骑手的月收入维持在4000元到8000元之间。

虽然目前女骑手的劳动和生活状况并没有丰富地呈现在大众面前,但从部分媒体报道中,我们仍可窥见一斑。出于既能填补家庭经济上的缺口,又能同时处理好身为家庭照顾者的事务,是大部分女骑手选择从家庭系统跳入到外卖系统的引力。当然,在疫情影响下,失业或薪资下降等也将女性推向了外卖骑手的行业。如报道中刚刚成为外卖骑手六个月的李华,便是由于疫情下餐饮行业生意惨淡,作为餐饮服务员的她惨遭辞退,之后转行做了外卖骑手。对她来说,作为两个学龄孩子的妈妈,外卖骑手相对收入可观,时间自由,还能照顾家庭,是她对这份工作最大的感受,“我可以早上先送孩子去上学,下午没事儿就可以去外面赚点外快。而且通常配送的距离也不远,就在周围5km左右的范围内配送,如果遇到了什么紧急情况,也可以及时回家处理。”

碍于传统的性别分工,即使女骑手工资也构成整个家庭收入的一部分,但内化“照顾家庭”的角色分工,让她仍然把“家庭”放在首位。平台工作,如送外卖,成为她帮补家计而出现的次要的辅助性工作。市场经济下,女性所从事的生产劳动和再生产劳动处于冲突中,这是一场对女性一天24小时的时间和劳动力的争夺战。女骑手根本无法像大部分男骑手般,通过延长连续的在岗配送时间和配送距离,来增加收入。碎片化的时间安排,让身上背负着家庭照顾责任的女骑手,只能“跑一单是一单”,默默承受低价跑单。而平台愿意给予更高收入或者更高权益的配送时间,如早餐和夜宵时段,往往是与女骑手需从事家务劳动的再生产时间段高度重叠,让她们亦无法通过奖励计划来提高收入。就这样,在生产性劳动和再生产性劳动的时间争夺下,女骑手们自然跑得远远不够快、跑得不够久,也当然挣得不够多。

平台,却能从中获利。因着自我定位的“间断性的、随意性的和附属性”的劳动属性,女骑手内化并遵守了自身成为二等廉价劳动力的游戏法则,接受了低单价、低收入和无任何劳动权益保障跑单的劳动条件,自我转化成能为平台资本所挪用的源源不绝的劳动力。平台将自己的剥削美化成给予有家庭照顾责任的女骑手“既能赚钱,又能照顾家庭”的“恩赐”。外卖平台资本实际上不仅强化了女性附属的经济地位,亦强化了传统性别分工的社会文化。

当我们在谈论算法捆绑了骑手时,在女骑手身上,特别是有照顾家庭责任的女骑手,家庭也演变成为平台资本用来控制女骑手的手段,让女骑手更加顺从和听话。面对低价跑单,男骑手们频繁跳槽进出和拒绝接单等反抗中断外卖派送时,女骑手的出现,成为了平台另一廉价劳动力的补充源泉。进一步,她们更被平台资本家利用,成为分化工人、挑起工人间互相竞争的后备军,以不断压低单价。不然,美团王兴不会大言不惭地说,“3.4块钱的价格很低吗?最后不还是有骑手接了”。