對話藝術家蒲英瑋: 期待新身份到來|圍爐 · Joint U

蒲英瑋,1989年出生,現工作、生活於北京。 2013年畢業於四川美術學院,獲學士學位;2018年畢業於里昂國立高等美術學院,獲碩士學位並獲得評委會最高嘉獎。蒲英瑋的工作以對現實境況的私人體察為路徑所展開,他認為個體的經驗與記憶是世界存在的誠懇證詞。通過展覽、寫作、出版、講演等不同形式的實踐,藝術家進行著對政治歷史文本的個人化重訪與戲仿,並將這些跨越了種族、國家、語言、殖民等宏大命題的敘述悉數降落在其非虛構的個人史寫作上。

近期的個展/個人項目包括:“晦澀歷險:思辨波普與泛中主義”,SSSSTART星美術館研究中心,上海,2021;“寫真倫理:中非影集”,集美·阿爾勒發現獎單元,廈門,2020

近期群展包括:“第十三屆上海雙年展:水體”,上海當代藝術博物館,上海,2021;“文獻集:七個線索”,泰康空間,北京,2020

近期策劃項目:“華文碼頭:從唐人街到紅色國際主義”,OCAT深圳館,深圳,2020。

在近期中國本土的實踐中,蒲英瑋暫別了自留法時期所開展的流動性身份命題,轉而的以思想陣營的分裂、帝國主義的回潮為新的工作背景,廣泛學習並延續了社會主義現實主義美術與20世紀先鋒派視覺遺產,並從革命的藝術與意識形態宣傳兩種異質同構的視覺文化中汲取營養,形成了藝術家獨特的語言系統與歷史視閾。

采寫 / 陳可沂 李卓穎

對談藝術家 / 蒲英瑋

在見過蒲英瑋本人之前,很多人看著藝術家簡介中的那副黑人面孔或是那個虛擬建構的模型都會產生疑惑:這個藝術家到底是黑人?黃種人?還是混血兒?這個頭像是他本人嗎?他為什麼會對非洲感興趣?

在今天極化的社會情境裡,蒲英瑋隨時抽離出一個已然被指明的現實語境,以“他者”身份看待所有已存在和隨時被生產出來的物質與文化。和蒲英瑋交談的時候,他總會由一個話題發散到他曾經歷的種種,但又極其審慎地表達自己的立場,這不僅仰賴於他在多地跨文化地游牧與創作,還在於他擅於捕捉到事物間的聯繫和細節。與其說這是一種個人層面上的自省,不如說是藝術家沉迷於對世界的曖昧與復雜性的把握。

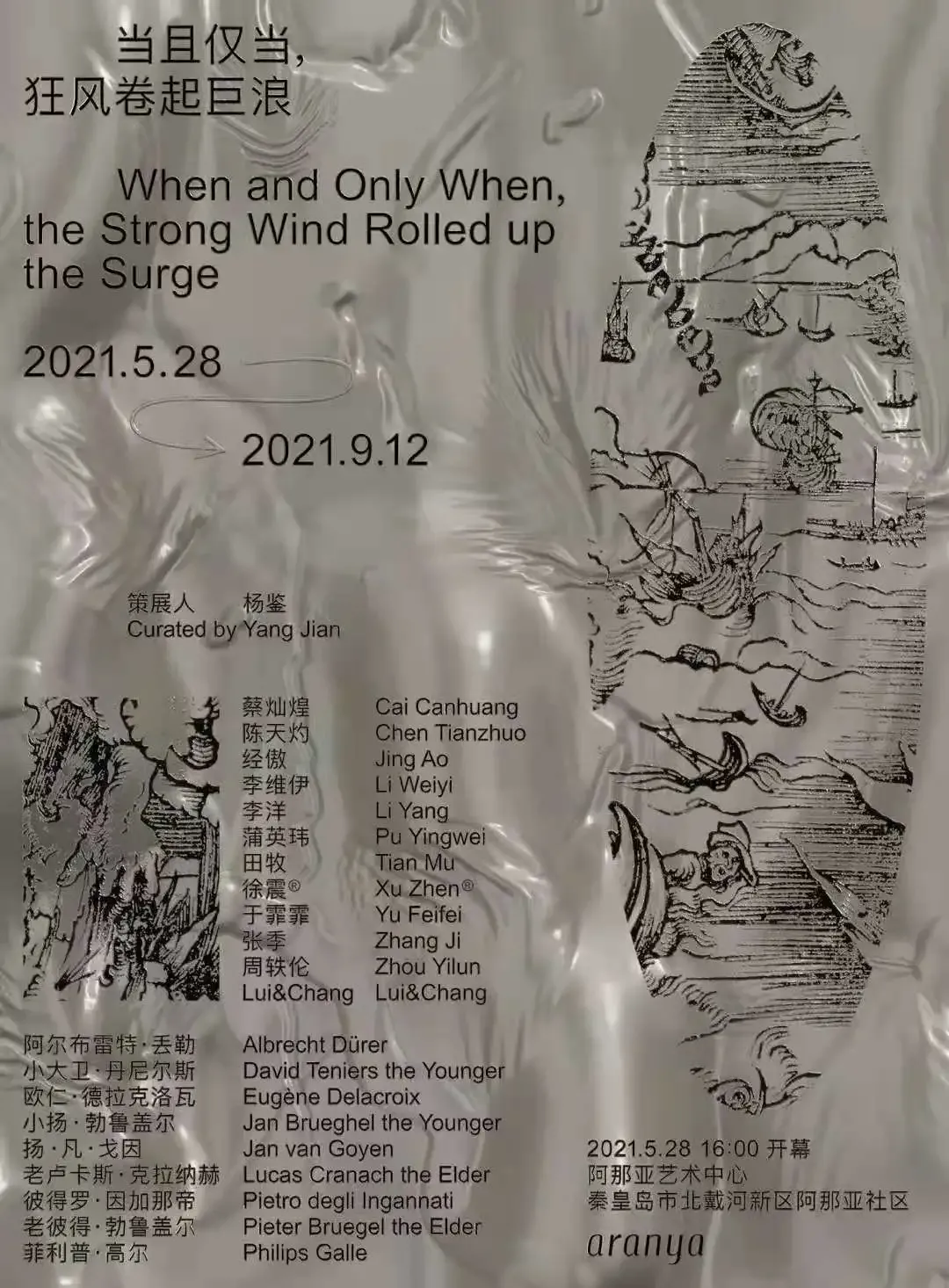

採訪前,蒲英瑋剛度過了忙碌的一個月,他自己形容為“一段具有代表性的短暫的旅程”:從北京飛到上海參加上海雙年展的開幕論壇,那裡正在展出的是他關於中國與非洲的作品《水壩劇場》—— 一個水壩形態的“展覽建築”:其中包括影像、音樂、訪談,以及長達十多米的大畫;同時,他的個展“晦澀歷險——思辨波普與泛中主義”在即將落成的星美術館研究中心推出,在那裡,他與前輩王廣義進行了一日長談;他在馬賽拍攝完成的作品《黃昏記憶——返鄉》也在OCAT上海的展覽“環形撞擊:錄像二十一”中展出。他還為阿那亞藝術中心的群展《當且僅當,狂風捲起巨浪》創作了一件雕塑作品;在畫廊周北京的公共單元中,他的“革命現實主義字體”作為主體視覺參與到單元海報中;而採訪那天他向我們提到讓他覺得很興奮的關於太空開采的系列項目,目前正在北京當代藝術博覽會的藝述單元“過去的未來主義”中展出。

1

作品和展覽只是蒲英瑋工作生活的一部分。他的工作室很小,還沒有供水——原本是給社區的警察建的小房子,蓋多了,又租不出去。 “我工作時間挺長,睡得比較少,睡3、4個小時,其他時間都是在做事情。”除了做作品、讀書、寫作、運動,他還做服裝。

今年五、六月份的“短暫旅程”就像是他近幾年的縮影:“將自己的觀念通過不同的方式,傳遞到不同的圈層。”通過這樣的方式,他能夠接觸到藝術圈外的人們,了解他們在做的事情。 “今天我們知道一個展覽都是通過推送、展評。我們工作的現場已經被拓展了,傳播其實就是今天作品成立的一部分,傳播的方式、範圍不同,其實是有本質區別的。”

他提到在南京的服裝店開幕發布活動,很多人完全不是藝術的觀眾,但卻對他的每一季衣服如數家珍。這讓他特別感動,“比起展覽,服裝涉及的面更廣。我的一些想法通過視覺語言、政治符號出現在服裝中,被人們消費。”這是他所認為的真正的政治——他提到了約翰伯格和BBC合作講藝術史,他希望將當今社會媒介開放的信息互動視作工作現場和工作成立的邏輯,而非完全在學術的語境中生成:

“不能說我今天思考學術的時候就完全進入書本,然後進入一個與現實無關的抽象的時間。”

他始終保持開放的心態參與到藝術行業以外的行業中,理解不同行業的不同規則,從而能夠真正運用、融會貫通並產生突破——今年他做了一個全新的嘗試,將世博會蘇聯館的概念搭建在潮流店中。

蒲英瑋這種融入系統並推動其改變的觀念和行動也體現在藝術市場中。 “國內的藝術市場背後還是藏家,藏家背後還是畫廊。如果你要在生態裡去表達,或者比較大範圍去討論你認為更有價值的東西,必須參與到這個系統當中。你需要透過你的市場才能建立對於某些事情的評判或者是批判。

即你對於一件事情改變的力度的大小,在於這個事情當中你參與的程度的深淺,以及你佔有的比重。

我沒有割裂藝術家先解決生存,再去獨立的表達的問題。我其實並不是這樣思考的,我是在思考作為一個整個的系統——

藝術家的所謂的銷售意味著什麼?

藝術家的展覽意味著什麼?

如何去批判,如何去參與?

其實說白了,藏家也是一個觀眾。如果你這個作品完全沒有銷售屬性的時候,你們可能一輩子也無法因為某一個原因遇見,而有了這個流通性,它才可以創造一些連接。這又涉及到傳播和參與的問題,就是你多大程度在不同的維度上滲透一個觀念。我希望我的觀念在流行文化中也好,在市場資本運營中也好,都能以它不同的方式去產生作用。 ”

在不同的領域中跳躍並沒有讓蒲英瑋產生割裂感。他認為在簡歷中把藝術家和寫作者同時寫在一起的時候,恰恰說明你認為這兩者是不同的東西,雖然做藝術作品的同時也涉獵寫作、時尚、策劃,但對他而言,他從來都很明確自己就是一個藝術家,所有的東西都是在這個底色當中產生的。

2

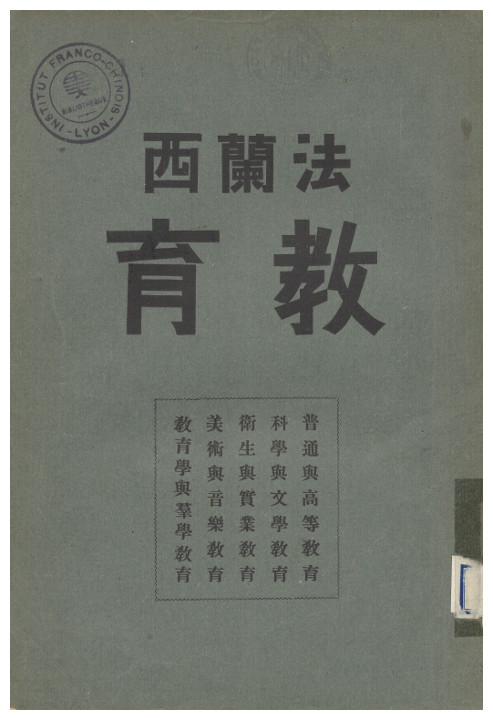

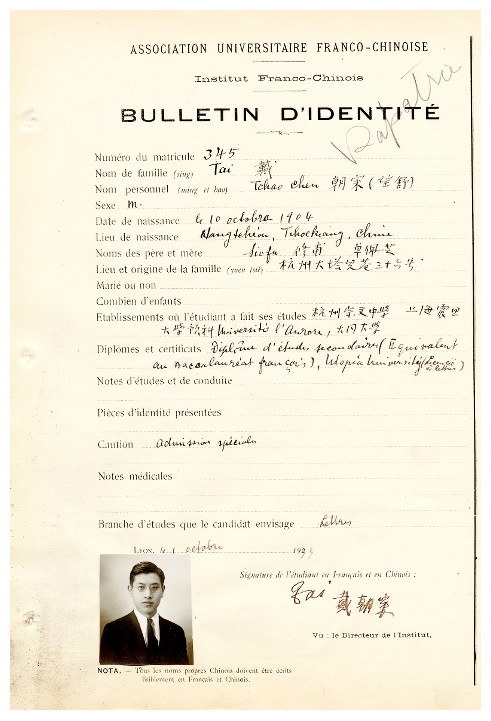

1932年,一位公派留學生蒲鴻來到法國里昂,在中法大學的資助下學習文學。同年進校的還有當時中國的現代派詩人戴望舒。在留法期間,蒲鴻與戴望舒交往密切,並深受其無政府主義思想的影響,與之共同創辦了詩歌雜誌《現代》(Les Contemporains),宣揚中立與自由主義,主張“藝文應獨立於一切政治影響之外。”

1937年,盧溝橋事變爆發。蒲鴻與戴望舒決定不能棄祖國於焦土而不顧,便先後輾轉回國。並於1938年發起中華文藝抗敵協會,力圖以文學的形式進行反法西斯運動,直至1945年抗戰勝利。同年,於新中國成立同期蒲鴻老來得子,戴望舒甚是為老友開心便親自賜名“佩祥”。隨後,戴望舒於1950年在北京病逝,痛失摯友的蒲鴻也回到了家鄉山西成為一名大學語文老師,從此教書育子,不問世事。

蒲鴻便是蒲英瑋的曾祖父。

——“簡史”蒲英瑋

(此處為虛構的展覽線索)

但蒲英瑋去法國留學是個偶然。某年暑假,他與多年未見的朋友打球時,得知對方在法國讀免費的公立大學,從此改變了他往後的人生軌跡。

出行之前,他對法國有一種精緻時髦如洛可可般的想像——那是最文學化的法國,蒲英瑋在東京宮留連到午夜,欣賞人類歷史長河中最精華的遺產。

轉折發生在2015年。

2015年1月7日,兩名極端主義者攜帶AK47步槍、霰彈槍和火箭筒,闖入漫畫諷刺報紙《查理周刊》辦公室行凶,造成12人死亡。隨後兩天內,另一名同謀槍手在槍殺警察之後,又襲擊一家猶太超市,造成4人死亡。事發之後,極端組織“伊斯蘭國”宣布對此負責。

“離你那麼近的地方出現了這種事情真的很令人恐慌。緊接著第二天在里昂火車站發現了兩個炸藥,真的很嚇人,然後所有人都來關心我;後來女朋友也來法國,我們剛逛完香榭麗舍大道,晚上回到酒店打開電視,才知道那裡隨後發生了槍擊。

“這種社會動盪造成了法國極右勢力的抬頭,我們不可避免地參與到政治生活中。地區選舉的時候,極右政黨獲得了領先席位,有可能最終執政。當時我們到學校後,老師號召有投票權的同學趕緊投票,去阻擊極右派政黨。就算沒有查理周刊事件,隨著時間的推移,以前特別理想的、純粹審美性的東西也會漸漸消散,你會看到這個社會的複雜和落魄蕭條。”

蒲英瑋將自己留學法國的經歷比喻為另一種“後殖民框架”下的遭遇,他離開中國這片故土,離開了自己所屬的文化語境,以一個亞洲人的身份與面孔介入與非洲相關聯的議題,試圖以來自第三世界的獨特身份探討個人與地緣的深刻關係。他用“打開”這個詞形容在法國接受的教育——在國內難以對身份、種族問題有認知,而到法國不可避免會遭遇後殖民的社會語境,他開始關注少數族裔問題:

“由於法國是很多非洲國家的前宗主國,所以對於非洲問題一直有回溯。13年剛去法國的時候,我就意識到我的亞洲面孔和有口音的法語只能讓我加入一個更容易親近的族群——要么是亞裔,要么非裔,然後就是阿拉伯裔,都是所謂的少數族裔,所以當時在這個層面上我是對少數族裔的歷史有認同感的。比如法國社會在回溯阿爾及利亞戰爭時,社會結構不允許你站在白人的視角;包括去辦長期居留證明、住處,都讓我長期浸泡在一個他者的社會結構中,自然會關注到這些問題。

“查理周刊事件發生第二天,法國人開始在城市裡游行,一群人橫穿城市——走兩步鼓鼓掌,相當於告訴恐怖分子,我們雖然遭遇了恐怖襲擊,但是我們依舊有勇氣走上街頭。我當時住在房價低廉的阿拉伯族裔區,當遊行的人走過我住的地方,我才恍然大悟,隊伍裡幾乎都是白人,阿拉伯人就在路邊叉著腰像看笑話一樣去看這些遊行的人。

法國並不僅有法國人,各族裔之間有很多東西是難以調和、很分裂的,這是一個問題。

“同一年,我關注到法國大城市周邊的集體主義建築。我周末到城郊買舊書舊郵票,有一次跟一個法國人一起去。他就說,你覺得這些建築是不是特別奇怪?後來調查研究發現,那一片建築其實是二戰後共產黨執政時建立起來的水泥建築。集體式建築牽連出了六七十年代法國外來移民的歷史,他們想通過集體式建築,把法國的白人中產階級跟來自北非的移民整合在一起,通過一種居住模式提出一種社會模式。我覺得這種烏托邦思想建立在法國六七十年代經濟騰飛後,進而誕生的比較理想主義的社會情緒之上。

“但這個模式最後徹底地失敗了,現在那些地方都是最窮的人在住。即使政府規劃希望解決種族之間信仰的衝突,這中間始終存在兩難。如果這裡住的全是移民,周邊是否應該建學校、百貨商場和醫院?建了之後,周邊人的生活便趨於完善;但如果周邊設施完善,人們就不會與主城區的法國社會接觸,變成獨立的國中之國。之前參與查理周刊恐怖襲擊的人也來自於這個街區,他們有潛在的相關性,它既是一個共產主義的問題也是一個種族問題。”

於此同時,蒲英瑋的舅舅剛好要去非洲援建,每天在家庭群裡發非洲的圖片,這產生了一種連接。 2017年的展覽《游牧小說》中的“游牧”不僅僅指他自己在不同的國家地界流動中反复切換觀看與被觀看的視角,同時也指在歷史進程中的不同時間節點有意識地選取觀看角度。

在去年的展覽《寫真倫理》中,他採訪了幾位朋友,其中包括他的鄰居——遊歷過非洲12國,從非洲取貨的淘寶店主;還有一位是無國界攝影師,作品刊登在三聯生活周刊的中非特輯裡。他將思路的轉變過程概括為一條脈絡:模糊的種族意識——少數族裔的認同感——具體的人到具體的宏觀國家框架——再具體到每個人怎麼去認知這個框架。

3

“一開始遭遇了‘非洲’,作為一個現實框架,跟非洲相關、跟黑人相關,但更多的是中國問題。” 當蒲英瑋回到中國,他依然選擇從個人與歷史的聯繫出發重新回溯中國當代藝術,延展開一系列如政治波普等創作主題。

提到回國的契機和原因,一方面蒲英瑋想親歷中國的現場、並參與現場:

“我不可能在法國去表達中國的一些東西,那隻會讓我越來越真空 ”;

另一方面,他想要實現和落地一些在法國學習5年中的想法:“回國後,有很多人出手相助——不管是工人師傅還是藝術從業者,可以實現非常有野心的項目。在法國,要自己釘畫框,沒有住處,也沒有工作室。所以當時幾乎沒有任何猶豫就回國了。”

回國後,他發現相比起法國——以舉國之力充分討論梳理藝術史,中國的當代藝術不管從思想還是市場層面來看,還未得到充分的討論。 “17年我還在川美上學,成都雙年展展出 碧山計劃、崑山在造 等很多社會介入項目展出。這是當時的一波潮流,到今天卻沒有人梳理當時的東西,也沒有人再用以往那套工作方法。90年代時期的中國當代藝術家是一個強點,他們前後穿越了89年的大展以及89的變革,使中國當代藝術最早在國際舞台亮相,創造了當代藝術的市場奇蹟。他們的經歷囊括了很多歷史節點,讓我感受到了討論他們的重要性。”

其次,法國的文化建制較中國更完善。 “國外我們經常看到巴塞利茲、基弗 這樣的藝術家經常能在畫廊、機構展覽,然而在中國很可惜90年代這批藝術家已經沒有畫廊在關注,沒有特別活躍的當代美術館想去做他們的項目。挺多人誤解了我的工作,我是站在當下,而不是站在歷史研究的視角來做這個工作。那天我跟王廣義 老師的對談,首先建立了一個共識——

我們是一代人,在完成一個工作;而不是我今天對一個比我年長30多歲的藝術家做他的研究、他的考古。 ”

談及中國當代藝術所謂“當下的歷史”中的關注點,蒲英瑋更注重個人與哪些東西強烈相關。

“在‘晦澀歷險’裡我提到了羅中立和潘玉良,其實也是源於這種關係。羅中立是我在川美上學時期的校長,多年以後我回溯《父親》這件作品時,比起將之看作寫實鄉土的人物素描,它其實是一件政治性極強、極具語言張力的一件劃時代作品。再比如潘玉良也畢業於里昂美院,畢業的時候,我也在里昂美院做過一個展覽,有點像緣分,或者你的生命跟那些歷史瞬間有交集,然後才決定去深入研究那些人。如果沒有相關性、沒有情感的話,我不會對很多話題感興趣。我關心的是他跟我產生相關性的時機的機理,並不是一個抽象的作品議題這樣一個概念。”

蒲英瑋還有一個個人理想——從作品立場到視覺語言,完成一個非常個人化或者是非常具有本土主體性的構建,從而能夠去講述中國現實的複雜性。

“我認為今天中國藝術家並沒有真正意義上的在世界範圍內去闡述中國的複雜性。

很多好的藝術家,在走向國際舞台以後,沒有去選擇繼續自我更新或者拓展,都是在某一種預設的框架內進行一個重複的表演。

這條路它必然涉及到跟資本和機構的合謀。 ”

對於如何實現這個理想,蒲英瑋認為,一是產生一個真正的屬於自己的立場:

“我比較迴避或者忌諱政治正確這個事情,因為這是一個典型的西方社會的框架。如果我用的還是這個框架的話,我可能延伸不出來新的東西。”

二是全新的藝術語言的構建——他認為準確地用一種藝術語言或者視覺語言去抽像出一些事情的本質或現象,通過轉達(interpretation)並把它變成作品的過程,可以衡量作品的價值所在:

“我認為作品的藝術語言才是藝術的第一政治。很多處理社會議題的藝術家其實忽略了語言,對我來說,語言才是最具有能量的東西。今天有些人關註一套很時髦的作品語言,但對我來說,這個東西可能會迅速失效。或者說時髦已經是它失效的開始。”

蒲英瑋的作品涉及很多敏感話題,但對於國內的審查制度,他卻不太擔心:“首先國內的審查不是一個具體的判斷,是不同人在不同瞬間的不同決策。這人如果今天精神大好,根本就沒當回事,這個就過了。本質上來說這個東西其實挺脆弱和隨機的,它不是一個很成系統的東西。所以我的工作邏輯從來不考慮審查,只進行完整的表達。再者,如果天天自我審查就很嚴重了——

你永遠無法探測這個東西真正的邊界,而這個邊界可能比你想像的要有彈性。

我的很多作品其實嚴格意義上來說,不是去簡單地批判體制,而是跟體制有很多曖昧的關聯。其實技巧就是表達方式,在法國社會我會有這種體會,你說什麼都可以,你不需要任何的技巧,你說任何東西大家都能解釋。但恰恰由於這種限制,你需要通過技巧去隱藏,加入更多的複雜性,帶給作品更多的張力。沒受過任何挫折的東西,跟一個飽經挫折的東西,質感是不一樣的。 ”

4

去年開始,蒲英瑋再也沒有用過那個黑人頭像作為他的藝術家頭像。轉折點是《寫真倫理》的展覽——當時策展人在課堂上給美國的學生介紹他的這一系列作品,沒想到黑人頭像首先遭到了強烈的反對,“當它對於某些人有傷害意圖時,即使我的出發點是善意的,我也不會選擇繼續去展出。所以它現在變成了一個文獻,但不會作為我流通媒體或是報導時的藝術家頭像了。”

但蒲英瑋也很警惕那種“想當然的正義”,“之前聽藝術家李然 的播客,

他說我們都在轉發困在系統裡的外賣小哥那篇文章,但是最後大冬天的我們還是要去點一份外賣。

所以當靠一個轉發就能獲得某種立場的時候,我可能選擇不轉發。 ”

而對於黑人頭像所產生的誤會,蒲英瑋已經習以為常。他說他剛從法國回來的時候,沒有人知道他到底長什麼樣,所以在一次論壇中,他邀請了一位外國朋友來講解自己的作品,大家都以為“蒲英瑋”就是那個外國人。 “那個朋友講得還挺有趣的,”蒲英瑋笑著說。

還有一次媒體拍照,媒體看到他的照片是黑人後就覺得不用帶化妝師來了,因為這個膚色化了也沒什麼用。

他覺得這是一種真實和虛構之間的相互扮演和生成,當媒體成為我們認知世界的方式的時候,真實和虛構的邊界就不存在了——虛假的新聞,卻能激起人們真實的情緒;他的文章中經常有虛構的引用書籍,但隨著檢索次數但增多,他虛構的書還真的能在網上查詢到。 “我覺得這些規則就是用來打破的,沒有那麼多框架。

或者今天提到的後真相其實就是為我們帶來了一種關係,真實和虛構之間相互生成的關係,而不應該是追逐。它存在於一種對你自己生存處境的高度敏感和把控。只要有這個東西,我覺得一切都可以是真實的。比如說一些小說家批判現實主義,有時候就寫下他眼中的世界,只不過迅速套了一個人的名字,魯迅的小說《狂人日記》,我不覺得他在編一個狂人,而是他直接意識到社會就是這樣一個東西,只不過這個東西他最後有明確的指向。這樣一個工作邏輯,它是充滿熱情的,也是充滿對自己的生存處境有一個深刻和急迫的情感來去推動表達,真實和虛構其實根本不重要了。 ”

如同他這樣描述自己的形象“是否可以想像這樣一種新身份的到來:它不會被任何既定形態所認領,也不會成為任何權力的祝酒詞,它潛伏於現實的複雜性當中伺機而動;可以在任何時間,任何地點,作為任何問題的探討背景被重新生產出來。”他處在“他者”的語境中敏感地捕獵每一個他認為有意義的節點,將之提煉、抽象、重組,反抗著輕易被定義的真實。

作為一個極其高產的藝術家,蒲英瑋的創作涉及圖像視覺、寫作、出版、設計等,然而,面對所創作的圖像與文字,他始終保持一種游離的狀態,主動將自己推向旁觀的邊緣,靜待時間與環境的發酵。

隨著時間、國際形勢等語境的變化,人們觀看這些作品時的態度也隨之改變。當今和2013年他開始關注這些東西的語境,已經與今天中國跟非洲的關係完全不一樣,所以當時的很多作品在今天其實就變成了另一種味道。

“1955年萬隆會議的時候,世界的主要陣營是資本主義陣營和社會主義陣營,中國提出第三世界聯盟參與到亞非拉當中是合理的,但它有違和感,因為中國不管是從體量上,還是從政治主張上已然是一個帝國的姿態——不論是地位、在國際事務當中的體量、或是國家宣傳,中國都是一個具有很強主體性的一個姿態。基於此,作為一個中國的視覺藝術家,你做的任何東西都很難迴避這種國家的背景。之前,描述非洲對我來說是一種相同立場、相同身份、相同遭遇的一種模擬或者移情;但現在國家力量產生差距,加之社會中政治正確的觀念矯枉過正,我當時的創作在今天看來差點變成新的殖民者視角。

現實激烈變動,作品沒有變,但觀看視角發生了改變,我覺得這是有趣的東西。如果說你生產的一個東西是永恆的話,其實可能也沒有什麼力度。 ”

蒲英瑋希望自己的作品在縱向上是動態的,橫向上則進行更完整的自我表達。於他而言,藝術是真實的、情感性的,藝術作品很多時候是情感的保存,不存在好壞對錯的標準,“我們經歷的現實是很有強度的,我看重的是能否保留這種強度”;他不會去預設觀看群體和他們的觀看習慣,進行“精準投餵”,“這在我看來是很不得體的一種思考模式。我覺得今天可能已經不是一個振臂一呼,大家揭竿而起的時代了,很多時候我通過完整地做我自己而打動別人,他能從我這裡看到一個非常完整的價值觀、價值體系和工作方法,而後能夠對自己的東西產生意識,繼而建立屬於他自己的東西,我覺得這個就是我們倆產生深刻互動的那個時刻。”他也不太在意別人的看法,“作品有人很喜歡,有人很討厭,是好的,說明它至少是一個尖銳的東西。”

至此,大家不妨再回看文章開頭的藝術家介紹。實際上蒲英瑋有一版由四個部分組成的藝術家簡歷,第一部分是短的宣言,第二部分是以第三人稱寫的文字,第三部分是家庭經歷,第四部分是日常描述,不能說它具有顛覆性,但至少表達了蒲英瑋對自身完整的認知,這種身份的闡明和生產也預示著一種可能的新身份的到來。

“您認為成長跟家庭的環境在多大的程度上影響了一個人成為了'Ta自己'?” 我問。

“其實都是真實的狀態,取決於你今天去選擇某一個部分,在這個基礎上構建了一座大樓。所以我覺得它並不是一個線性、一個宿命論的基調,而更多的是一種狀態。過去的家庭在生成你的現在,你現在也在反復生成你的過去,新的過去又在對你下一步進行指導。這種狀態讓你在你個人的歷史、過去、未來;或者是別人的事件當中反复穿行,然後最後構成一個你個人認為的目前最接近真實的一個東西。” 他說。

生在1989年,對於今天的藝術家蒲英瑋來說可能是一個隱秘又歷久彌新的呼喚,那一年,中國美術館首次大規模地公開展出中國當代藝術作品,從那時起,一種全新的藝術歷史實踐揭開序幕,這種實踐需要藝術家們通過作品來展現。也正是在那一年,著名的中國當代藝術家黃永砯移居法國,他的作品從在多元文化的語境下描述中西文化鬥爭的場景逐漸轉向對後殖民歷史的解讀。

作為一名擅於從政治化運動所體現出意識形態色彩並將其創新轉化的視覺藝術家來說,蒲英瑋本人利用個人實際的流動經歷,無論是身體上還是思想上的,嘗試重新從自身出發通過一種變革性的視覺語言構建出即將到來的個體與時代、國家與時代的架構關係。而這種自我與歷史的關聯是否為真,邊界又何在?關照這種聯繫本身如何應對傳統和現實的分野,又會對現實處境產生何種回應?無論答案是什麼,蒲英瑋回國後似乎有意識地參與到當下政治體制臨界區的遊戲中並在試探和斡旋中對規則進行再解讀,相信如果我們的目光也能跟隨藝術家對日常社會現實經驗體察的轉向,也能對當下種種投以遙遠的凝視。

「查理周刊恐怖襲擊」 2015年1月7日,兩名極端主義者攜帶AK47步槍、霰彈槍和火箭筒,闖入漫畫諷刺報紙《查理周刊》辦公室行凶,造成12人死亡。事發之後,極端組織“伊斯蘭國”宣布對此負責。 「阿爾及利亞戰爭」 指阿爾及利亞為追求民族獨立在二戰後與法國展開的一系列民族解放戰爭。 「讓·米歇爾·巴斯奎特」 讓·米歇爾·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)(1960-1988)是二戰後美國塗鴉藝術家,新藝術的代表人物之一。 「碧山計劃」 “碧山計劃”由藝術家歐寧和左靖發起,意在承接本世紀初以來的鄉村建設事業,探尋失落的歷史文化傳統,重建鄉村公共生活。其初衷是對農業傳統的憂慮和對過度城市化的批判。 「崑山在造」 崑山在造是由成都藝術小組實驗工作坊發起,由器·Haus空間介入主辦的開放性藝術介入項目。 「喬治·巴塞利茲」 喬治·巴塞利茲(Georg Baselitz)——作為德國“新表現主義”的代表性藝術家之一,他發展出一種頗具表現性的人物畫風格,重現傳說中的英雄人物和神話故事中的人物。 「安塞姆·基弗」 安塞姆·基弗(Anselm Kiefer,1945-),德國新表現主義代表畫家之一。 「《檔案:一部個人史》」 作者是蒂莫西·加頓艾什(Timothy Garton Ash):當代西方最重要的政治寫作者之一,牛津大學歷史學教授、英國《衛報》專欄作家、中東歐當代史專家,著有《波蘭革命》、《檔案:一部個人史》、《事實即顛覆:無以名之的十年的政治寫作》等。 「喬治·奧威爾」 喬治·奧威爾(George Orwell,1903年6月25日-1950年1月21日),英國著名小說家、記者和社會評論家。其代表作《動物莊園》和《1984》是反極權主義的經典名著,其中《1984》是20世紀影響最大的英語小說之一。 「阿列克謝耶維奇」 斯韋特蘭娜·亞歷山德羅夫娜·阿列克謝耶維奇(Svetlana Alexandravna Alexievich 1948—),又名S.A.阿列克謝耶維奇,白俄羅斯作家、記者。主要發表紀實文學作品,代表作有《我還是想你,媽媽》、《鋅皮娃娃兵》。 「王廣義」 中國當代藝術家,1980年代中國新藝術運動的主要參與者之一,代表作《大批判》。 「羅中立」 中國當代藝術家,四川美術學院原院長,代表作油畫《父親》。 「潘玉良」 中國著名女畫家、雕塑家。 1921年考得官費赴法留學,先後進了里昂中法大學、國立美專和巴黎國立美術學院。 1937年旅居巴黎,曾任巴黎中國藝術會會長,多次參加法、英、德、日及瑞士等國畫展。 「李然」 1986年出⽣於湖北,2009年畢業於四川美術學院油畫專業,2018年從北京遷居上海。李然的創作涉及影像、表演、繪畫、裝置、寫作等多重媒介。

統稿 | 陳可沂 李卓穎

審稿|王韻青

圖 | 感謝藝術家蒲英瑋惠允

微信編輯 | 李卓穎

Matters編輯 | Marks

感謝學術指導姚斯青

圍爐 (ID:weilu_flame)

文中圖片未經同意,請勿用作其他用途

歡迎您在文章下方評論,與圍爐團隊和其他讀者交流討論

欲了解圍爐、閱讀更多文章,請關注本公眾號並在公眾號頁麵點擊相應菜單欄目