劳务派遣的恶|南京禄口机场那些“卑微”的受感染女工

授权转载自微信公众号“化心为宇”,原文标题:罪恶的劳务派遣制度:南京禄口机场那些卑微的受感染的保洁女工,谁来保障她们的权利

这是中青报的公开资料。

我们再来看看这份资料背后的信息。大部分受感染者是40~50岁的中年妇女,他们都是机场周边底层家庭的顶梁柱。

再来看一段朋友圈流传的文字:

我们不难发现这些周边农村家庭主妇们都统一受雇于一家劳务派遣公司。

劳务公司将大量员工推给机场,但双方好像在劳务员工的防疫安全装备及知识培训方面都在踢皮球,最终导致疫情井喷式爆发。南京拥有“徽京”之称的枢纽地位,一下子将疫情波及周边好几个省。

劳务派遣制度,是中国当下用工制度的一个怪胎。它从一开始诞生起,就包含着用工单位权力寻租、规避风险责任的血腥罪恶。

劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。《劳动合同法》第六十六条明确规定:“劳动合同用工是我国的企业基本用工形式。劳务派遣用工是补充形式,只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。”但不少用工单位在各种类型、各种时间长度的工作岗位上都实施了劳务派遣,甚至在其主营业务岗位大量使用劳务派遣工。

《劳动法》是公民的第二宪法,但劳务派遣制度却被我们的用工单位(基本是国字号的大企业或一些垄断行业,还包括一些相关单位)发挥到极致,以致成为一条罪恶的制度。劳务派遣已经成为时下权力寻租的温床。

一家劳务公司的成立,从业人员几乎不需要什么门槛。他们只要有很广阔的资源,他们的企业成本就是维护好好用人单位的关系就行,剩下的就是坐等收取人头费。至于,那些如韭菜般一波波派遣员工的各种保障(如职业培训,安全保障等)基本就不是劳务公司的事,把他们一股脑儿地推给用人单位。

随着1995年《劳动法》的实施,我国虽然已经消除“正式工”、“临时工”的二元用工体制。劳务派遣的滥用,却导致了新的二元用工体制。《劳动合同法》实施后,出现了新的“正式员工”、“被派遣劳动者”二元用工体制。在用工单位中,被派遣劳动者承担第一线工作,为企业发展做出最直接贡献,却成为“二等”员工群体。

这种二元体制下,派遣员工不能实现同工同酬,他们很多利益被侵犯。比如在出现重大伤亡或重大事件中,一句“又是临时工干的”,用人单位规避了很多责任,也避开了因重大事故所面临的巨额罚款。而劳务公司呢,会很快倒闭,不久又一家新的劳务公司出现在用工单位——人还是那些人,干的还是那些事,只是劳务公司名字改了(别问我是怎么知道的)。

再谈谈禄口机场那些被感染的中年女工。如果不是这次疫情爆发,谁会知道在高大上的国际机场,扫个地能扫出这么大的麻烦。因为各种防护制度的缺失,用工单位和劳务公司之间互相推诿,存在管理真空,他们遭到隔离和反复盘查、追溯行踪,在精神上和物质上饱受摧残。

原本机场的扩建,给他们这些农村妇女就近就业带来方便(但也可能从外地过来打工),是一件皆大欢喜的事情。他们从事着最卑微的工作,他们都是家中的顶梁柱,他们都希望能通过自己的辛苦劳动,能给家庭带来改善。

疫情爆发之初,本市流传着一个段子,一位保洁大姐宴请本市最好中学的校长,想让自己的孩子能进这所中学,结果“中标”,导致本市教育界一干大佬50多人集体被隔离。本地人一度调侃:疫情爆发以来,全市人民苦心经营的防疫大好局面被一位扫地大姐搅合了。其实,这背后又何尝不是一个从事底层劳作的乡村大姐想实现家族阶级阶跃的梦想呢,谁能想到命运却向她开了一个这么大的玩笑。

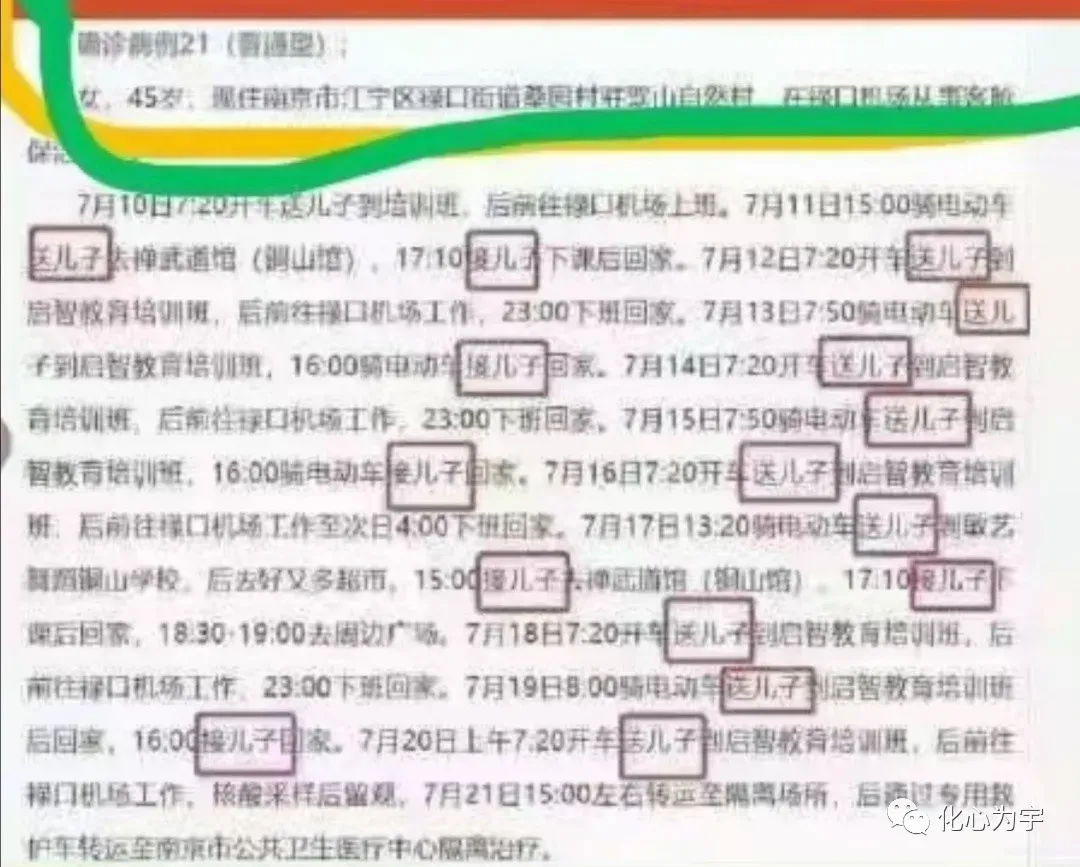

我们再来看看一个机场保洁员工的工作生活轨迹:

看看这位保洁大姐,她的工作、生活轨迹就是家庭、机场和儿子,儿子是她的希望,工作是维系希望的根本。整整十天,她就是这么生活着,忙碌着,努力地活着。

经济和科技高速发展的当下,美团正在用大数据剥削着成千上万的骑手,资本用996收割着无数年轻人的青春,那么,劳务派遣呢?特别是那些在一线岗位仍然戴着“劳务派遣”帽子的普通人呢?制度之恶正在吞噬每一个底层的劳动者的血汗。

现在,是不是该好好反思一下劳务派遣制度了?