烈士遺志

(此文集合之前寫過的幾篇。)

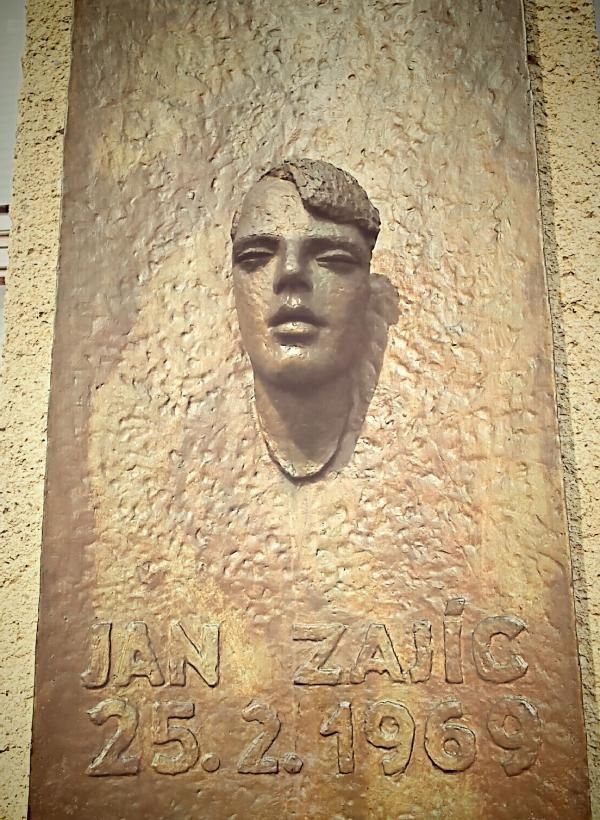

[水巷閒思]今天默默躺在布拉格瓦茨拉夫廣場一角的十字架,原為紀念兩位殉義的青年。一位叫帕拉赫(Jan Palach),另一位叫札伊奇(Jan Zajíc)。若柏拉赫算第一根火炬,那札伊奇可算第二根。

一九六八年,蘇聯坦克駛進布拉格之時,札伊奇十八歲,就讀於順佩爾克(Šumperk)的工業學校。據說他比同輩早慧,政治識見鶴立雞群。國難當前,他原本有機會隨家人移民,但他選擇留下戰鬥。柏拉赫於一九六九年一月自焚後,札伊奇旋即動身前往布拉格,參與當地學生發起的絕食抗議。成批學生就於帕拉赫自焚處紮營,堅持了四日四夜的寒冬後,拔營,鎩羽歸去。

絕食抗議徒勞無功,但有緣親歷帕拉赫的盛大葬禮,畢竟於他心頭烙下不小的震憾。起初,他深信一定會有其他學生響應帕拉赫的狀舉。豈料一等再等,不見來人,直至帕拉赫死後逾一個月,他毅然決定自己充當第二根火炬。

二月廿五日下午,他脫離同伴,孤身前往瓦茨拉夫廣場,自此一去不返。

殉義當天,扎伊奇先躲進廣場邊上的房舍,繼點燃身上早已泡過汽油的衣服,自焚。按計劃,他該衝出廣場,並倒斃於帕拉赫自焚之處。可憐他未及離開房舍便先告殞命了,死得絢爛卻無人見證。

話說帕拉赫死前還發生過一段插曲。他住院當時,曾頂住致命的火傷,先後與精神醫師及學生領袖會談。按精神醫師柯慕尼楮科娃(Zdenka Kmuníčková)憶述,一眾醫務人員曾勸誘帕拉赫發言,呼籲國民切勿步他後塵。帕拉赫畢竟非心志鬆散之輩,他很清楚自己要為大義而犧牲,也堅稱自己並不孤單,將後繼有人。此外,學生領袖霍列切克(Lubomír Holeček)也探訪過帕拉赫,繼於他斷氣前數小時,在電臺上代表帕拉赫宣告他的遺志。按其轉述,帕拉赫覺得自己的使命完成了,不應再有他人自戕抗議,學生更應明哲保身,留有用之軀與暴政周旋。

到底帕拉赫臨終前曾否講過這番話,今已死無對證。到底他當時有沒有同黨,有沒有期望他人仿傚,最後又有沒有改變心意呢,只能任憑在生的人揣測了。

無論如何,他的死帶來震憾,亦惹來非議。即使同路人,亦多不贊成出此下策來抗爭。扎伊奇乃同路人中之異數,自覺承擔起帕拉赫的遺志。他的死變相延續了帕拉赫的精神生命。

帕拉赫留墨不多。除了署名「第一根火炬」的遺書外,後人找不出多少第一手文獻可供重組心跡。相比之下,扎伊奇頗見活躍於紙上。他曾賦詩哀悼帕拉赫,喻之為普羅米修斯所盜的天火。在署名「第二根火炬」的公開信中,他強調自戕之舉不為出名,不為博人銘記,亦決非失心瘋,他只願激起眾人抗暴的勇氣,告誡世人別要屈從於兩三獨裁者的淫威之下。

此外,他亦遺書一封予家人,更見婉約心情,全文如下:

媽媽,爸爸,哥哥,小妹妹!

你讀到這封信時,我已死了,或離死不遠。我知此舉將為你們帶來何等沉重的打擊,但請不要生我的氣。所不幸者,我們並非單獨活於世上。我這樣做並非緣於厭倦生命。相反,我太珍惜生命了。但願此舉將令生命變得更美好。我知生命的價值,我知生命至為寶貴。但我想為你們也為所有人帶來很多,所以我就要付出很多。我犧牲後,不要灰心,告訴雅切克努力讀書,瑪塔也是。你們切勿接受不義,無論以何形態,我的死將束縛你們。抱歉,我無法再見到你們,或那些我深愛的物事。請原諒我曾與你們多番爭吵。不要讓他們塑造到我成瘋子。

替我向一幫男孩問好,也向河流及山林問好。

帕拉赫出殯當天,他的同學慷慨陳詞,發誓永不背叛其遺志,將堅持抗爭,直至重獲彼此所願的自由。但怎樣做才算繼承他的遺志呢?

血在燃,火在燒。除扎伊奇外,尚有他人先後在國境內的不同地方自焚。實情單單帕拉赫過身的半個月內,捷克警方已錄得十宗,連帕拉赫在內,共有兩宗的事主不治。一九六九年一月至四月,警方於捷克斯洛伐克全境錄得廿九宗自焚,而事主多屬藍領。帕拉赫的追隨者似乎比扎伊奇想像中多,唯礙於當局封鎖消息,許多烈士寂寂而歿,乏人問津。

話雖如此,即使同路人,亦未必希望餘眾再用同等悲壯的手段去抗爭。如何歌頌帕拉赫之餘又不致導人輕生,成了每顆留下來的良心必須謹慎作答的考題。帕拉赫之死變相逼大家反省如何在最壞的時代做個正直的人。

劇作家哈維爾(Václav Havel)曾錄過一段話,解釋帕拉赫之死的意義,可惜當時無機會於國營電台播放。他說帕拉赫之舉就似替大家吶喊一樣,用極致的手段表達了眾人的痛苦。他肯定自焚乃經過深思熟慮的政治行動,而繼承帕拉赫遺志的唯一正途,在人人為自己的信念奮鬥,堅持做自己真誠認為正確的事,慎防變得冷漠、遲疑,甚至絕望。他本尊當然即是最佳人版。

神父哈歷(Tomáš Halík)乃帕拉赫生前同學,活躍於當時的地下教會。回望平生,他之所以決定秘密受命,冒險侍奉不見天日的教會,契機即帕拉赫自焚。

他認為帕拉赫之死不單改寫了捷克政治,更重鑄了捷克的精神面貌。影響雖非立竿見影,畢竟深深打動了部份國民的良知,包括哈歷自己。

慘劇發生後,他矢志留在家邦,身土不二,用有別於帕拉赫的方式奉獻自己的性命。他覺得活下去不再僅僅為了自己及家人。以神父身份主持地下教會,即他面對帕拉赫之考題時給予的解答。

學者色洛娃(Jiřina Šiklová)於蘇聯入侵後退出共產黨,也失去大學的工作,自此暗中撰文供地下流傳。問到帕拉赫之死於他有何啟發,他認為任何社群都總有些物事值得人為其赴死。即使時至今天,活下來的人依然有義務銘記帕拉赫之壯舉,深究其象徵意義。

起初我動筆介紹時,有路過的讀者感到不適,大概覺得我在煽動旁人自焚罷。然而,先別說帕拉赫乃捷克舉國公開悼念的烈士,既然有人願意勇敢犧牲,替沉默的大多數吶喊,難道還不值得活下來的人好好記住他做過的一切嗎?難道不該更加努力傳揚,讓各人有機會反思烈士遺志嗎?