看不懂的當代藝術?——現代雕塑、當代雕塑和社會雕塑

看不懂的當代藝術?——現代雕塑、當代雕塑和社會雕塑

前言

人們討論藝術史時往往以繪畫為中心,然而相對邊緣的雕塑也有值得書寫的歷史。不同媒介各自的變遷映照出藝術史從傳統到現代再到當代;藝術的評價體系從寫實到抽象再到觀念的過程。今天的畫廊和美術館中,出現頻率最高的是裝置藝術,而裝置的前身是雕塑,理解裝置作品要從理解雕塑、理解作品和空間的關係開始。

古典雕塑具有某種透明性,無論圓雕還是浮雕,觀眾都可以根據格式塔心理學自動完形雕塑的內部肌理。其內外是相互勾連的,這種「不再滿足於看到陰影,更希望知曉光從何來」的解剖學式的思考,是古希臘以降理性精神的表征。古典雕塑的另一個特點是敘事性,傳統雕塑截取的時刻往往是戲劇衝突最為劇烈的「決定性瞬間」,觀眾的注意力被引導至預設的視覺核心。不可否認,雕塑的確是關注物體在空間中佈局的藝術,然而「決定性瞬間」帶來的問題在於——時間的維度被忽視。萬事萬物不僅存在於空間,同樣也存在於時間之中——每一個瞬間的表象都是上一個瞬間的產物,進而也成為下一個瞬間的起點。雕塑試圖通過凝固瞬間的方式用「再現」對抗時間,其「最根本的野心是複製生命」「1」,然而這種努力無疑是徒勞的——雕塑的泥胎,石料,青銅,甚至其空間關係和社會肌理都在變化,雕塑卻倔強地拒絕共享與萬物同樣的命運。

抽離藝術的語境,相較於雕塑的模仿能力,觀眾顯然更在意的是雕塑背後的意識形態。「米開朗基羅以前,較常見的大衛形象,多數是一個身軀尚未發育成熟的牧童。但米開朗基羅《大衛像》所展示的,卻是體格健壯的年輕戰士形像──對於剛剛完成改朝換代的佛羅倫斯共和國來說,米開朗基羅《大衛像》所宣示的青春、力量與朝氣,可說是完美配合當權者在政治宣傳上的需要。」「2」儘管米開朗基羅未必完全出於討好權力的緣故而雕刻《大衛》,但思想在權力面前往往是被隨意挑選的玩物。雕塑相較其它藝術形式而言的公共性,使其和意識形態有了更多的關聯,推倒公共雕塑幾乎是所有大規模群眾運動的必選項,這種選擇無論左右——美國BLM運動推倒華盛頓的雕像,而法國Gilet Jaune黃馬甲運動同樣砸碎凱旋門高歌《馬賽曲》的瑪麗安娜(Marianne)。

目光回到展廳,今天我們早已不再執著於雕塑是否足夠逼真,但面對展廳中形態各異的「牛鬼蛇神」和一些看上去「似是而非」的策展術語和哲學理論,觀眾往往在三個選項間難以抉擇:

- A.坦誠自己的困惑

- B.擺出一副彆扭又不失禮節的微笑

- C.放任全身的批判細胞尖叫

本文試圖以羅丹、布朗庫西為例,分析雕塑如何從古典走向現代,而現代雕塑又何以自杜尚、卡爾·安德烈而步入當代。

一、現代雕塑

1、儘管對抗傳統並不是羅丹的初衷——羅丹年輕時三次報考巴黎美院,甚至其一生都希冀得到學院派的認可——但羅丹的《地獄之門(La Porte de l’Enfer)》往往視為開啟了現代雕塑歷史的大門。《地獄之門》是羅丹的集大成之作,我們從中不難發現他逐漸放棄了敘事的慾望,線性的時間在羅丹的作品中被一次又一次地打破——《地獄之門》不僅匯總了羅丹所有對雕塑的思考,甚至還集合了羅丹大量舊作的元素。如果你去過位於巴黎的羅丹博物館,便會發現《地獄之門》實際上是一張拼裝圖紙,而圖紙上的每個零件都分散在博物館的花園或展廳:《地獄之門》中有《烏戈林和他的孩子們(Ugolin et ses enfants)》,在較早版本的《地獄之門》中,還有羅丹舊作《吻(Le Baiser)》。即使《吻》和《烏戈林和他的孩子》都出自但丁的《神曲》,但這也無法解釋《吻》中的Paolo和《烏戈林和他的孩子們》中的Ugolin為何呈現同一視覺形象;《逝去的愛(Fugit amor)》在《地獄之門》的同一扇門扉中出現了兩次,而《逝去的愛》中男人的形象同樣也出現在羅丹之後的作品《浪子(L'Enfant prodigue)》中,同樣的動作,同樣的表情,只是因為語境的改變,雕塑的意義就發生了變化,所以重要之處並非在於雕塑的具體形象,而是雕塑和周圍空間究竟有何種關聯;《三個幽靈(Les trois Ombres)》佇立在《地獄之門》的最上方,比對傳統雕塑和繪畫中三者關係清晰而理性的《美惠三女神》,《三個幽靈》隱晦而神秘——同一形象的三個視角出現在同一雕塑,甚至同一雕塑的同一局部中,為什麼一個人的三個分身可以出現在同一時空?

傳統雕塑的邏輯顯然無法詮釋《地獄之門》的時空關係,在反敘事的同時,羅丹作品的不透明性也使其和傳統雕塑格格不入——正如羅莎琳·克勞斯(Rosalind E·Krauss)於《現代雕塑的變遷(Passages in modern sculpture)》一書中所言,「羅丹的雕塑不同於卡諾瓦和波拉約洛的作品,不存在一個「正確」的視角,沒有任何視點可以附以這些人像以連貫性。羅丹在《門》的浮雕基底和敘事關係展開上強加的不透明性與他在人像身體中注入的不透明性完全一致。」我們無法通過雕塑的外在表面進入羅丹的內心,也就無從識別這些動作的意涵,羅丹通過雕塑的製作痕跡,迫使觀眾承認雕塑是一個過程的結果,是經過時間塑造的行為,含義並非先於經驗,而是在製作的過程中產生。

2、羅馬尼亞人康斯坦丁·布朗庫西(Constantin Brâncuşi)是羅丹的學徒,而他在羅丹的肩膀上更進一步。這位宣稱(然而沒有布朗庫西外的任何人可以證實或證偽這個敘事的真實性)自己從羅馬尼亞徒步2000多公里走到巴黎的壯士,最終將他的作品和工作室永遠地留在了巴黎。布朗庫西完全放棄了古典雕塑由內至外的工作方式,甚至拋棄了雕塑內部支架的傳統。他的雕塑作品表面光滑而平整,反光將觀眾由外至內的視線阻隔在表面,使其無法進入雕塑內部,而金屬表面對周遭環境的反射,也使作品和作品所處的空間產生互動。「仔細琢磨布朗庫西創作的這些物體時——《空中之鳥(Oiseau dans l’espace)》中幾乎沒有屈折變化的葉狀物,《新生兒》中光滑的蛋體,《魚》中的獨鰭,還有《年輕男子的軀幹》中突兀的圓柱體——我們會發現,在本質上,這些物體邀人進入的凝視中有些不尋常的地方。無論是拋光的大理石,還是青銅,它們的表面都完全無法滲透,所以這是一種拒絕接受分析的凝視。基於單個形狀的一元化特征,無論卵形、鰭形還是漩渦形,我們都無法從形式上將其解讀,無法破解它們內部的關係,因為簡單說來,這些關係完全不存在。」「3」

1926年10月,《空中之鳥》和布朗庫西的其它19件雕塑作品乘船抵達美國,然而海關官員拒絕承認這件光滑的金屬製品是「藝術拼」,所以決定以「金屬製品」,也就是銷售額的40%征稅。此舉引來布朗庫西和美國藝術界的抗議,但海關官員F. J. H. Kracke在咨詢了一些美國保守藝術家後,堅持布朗庫西的作品應該繳稅。根據1922年的《海關法》,為了免稅通過海關,《空中之鳥》必須是「由專業雕塑家製作且沒有實用價值的原創作品」——沒有人會質疑《空中之鳥》是否具備實用價值,但是否為「原作作品」卻引來多方爭議——分別有藝術家、學者、策展人代表辯方和原告,就藝術的定義和誰有權決定「什麼是藝術」展開了激烈辯論。最終法官以「The object now under consideration ... is beautiful and symmetrical in outline, and while some difficulty might be encountered in associating it with a bird, it is nevertheless pleasing to look at and highly ornamental, and as we hold under the evidence that it is the original production of a professional sculptor and is in fact a piece of sculpture and a work of art according to the authorities above referred to, we sustain the protest and find that it is entitled to free entry.」為由支持布朗庫西的雕塑免稅進入美國。這恐怕是人類歷史上第一次由法律層面認定某個作品為「藝術品」而非「工藝品」的案例,然而接踵而至的問題是,藝術家和策展人的證詞是否能作為判斷依據?法官、法院以及背後的法律是否擁有界定一件作品為「藝術品」的權力?幾乎不會有人質疑羅丹的雕塑是不是「藝術」,而當現代雕塑從羅丹發展到布朗庫西,藝術的邊界已經和大眾的認知產生摩擦,儘管這一糾紛最終以法律的形式解決,但「藝術」這張紙足以包住大眾對當代藝術的不解的怒「火」嗎?

3、一個法國人難辭其咎,他應為所有關於「什麼是藝術」的討論負責。因為他重新定義了「什麼是藝術」以及「藝術可以是什麼」,並將藝術從「創造」變成一種「選擇」。馬賽爾·杜尚(Marcel Duchamp)不再滿足於製作或是建構一個雕塑,取而代之的是他開始佔據大量充斥在日常生活中、被批量生產且不具「美感」的工業設計,通過改變「現成品」被觀看的視角和語境,他以賦名的方式,將「現成品」變為藝術。「杜尚的「作品」不過是一個選擇的動作。就其本身,杜尚把自己變成了一種開關裝置,用來開啟去個性化的藝術作品的生成過程——這些作品和他之間顯然不存在「作者」的傳統關係。就這樣,現成品成了杜尚眾多策略中的一種,意在質疑「作品」中的「作」字的本質究竟是什麼。很明顯,現成品給出了一種回答,即一件作品可以不是一個物體,而是一個問題。」「4」在傳統藝術中我們會討論藝術家留在作品表面的個人印記——從《向日葵》筆觸的力量、顏料的厚度,論者聲稱從中可以看出梵高在創作時的極度痛苦, 並宣稱傳統的作品可以連通作者和觀眾的精神世界。然而杜尚質疑的就是這種似是而非的因果關係是否真正成立,個人心理的私密空間是否會對作品造成影響?

於是杜尚之後,藝術可以通過藝術家選擇任何媒介來實現,當代藝術的這種「去專業化」的工作恰恰是由高度專業化的藝術家來完成的。杜尚不僅拓展了媒介的邊界,也對藝術體制和現實政治發出某種帶有達達主義精神的嘲諷。在杜尚的作品《三個標準的終止(3 stoppages-étalon)》中,他將三根一米長的細線從一米的高度分別自由落體一次,並根據這些細線落地的形狀製作了三把木尺。杜尚對隨機性和尺度的探討,在重新審視法國大革命後以鉑金公尺丈量的、以米為單位的法國度量衡系統的同時,也是對公認標準和現存教條的挑釁和質疑。藝術究竟是一個結果,還是一個創造的過程?如果作品是一套電路系統,那麼誰來按下墻上的開關是否還那麼舉足輕重?房間燈光的亮度和每個人按下開關的力度相關聯嗎?

4、《三個標準的終止》是杜尚在1913年完成的作品,同年孫中山還在討伐袁世凱,而俄國的十月革命在四年後才開始發生;五十年後的六十年代,五月風暴、罷工示威、性解放運動,紅色隨著革命在世界蔓延,年輕的學生們拒絕被規訓,短暫的生命化為熾熱的火。而同時代的極簡主義雕塑同樣反對藝術家的筆觸能夠傳遞某種內在真理的浪漫神話。「那些由工業材料製成的邊緣平直、樸素得近乎無情的三維立方體和矩形,端坐在美術館地板或墻的中央,佔據著那裡的空間,還有你。它們是1960年代的產品,只不過這些簡潔的藝術品更多是與沉思默想有關,而不是澎湃的情感。它們克制,有一種實事求是的精神,這與它們周邊世界正在發生的一切形成鮮明的對比。」「5」極簡主義之父卡爾·安德烈(Carl Andre)最負盛名的作品是《等量物8(Equivalent VIII)》,這是由120塊耐火磚擺成的雙層矩形。「泰特美術館因在1976年展出這些作品而飽受媒體的抨擊。這一雕塑展現了安德烈極簡主義作品的特點。作品完全抽象,簡介直白,排列對稱,深思熟慮,褪盡雕飾。藝術家盡可能把作品製作得不帶個人色彩,以不給參觀者任何有關他個人的暗示,或「讀懂」雕塑的機會。」「6」傳統雕塑作品的形態往往是垂直的,而極簡主義雕塑水平式的構造方式,也使雕塑和空間、觀眾和雕塑的關係發生變化。

5、回溯自羅丹始徐徐展開的雕塑史,不難發現「現代雕塑是一場趨於將立體簡化為純二維的運動。」「7」——羅丹的雕塑開始質疑傳統雕塑的透明和敘事性,雕塑的形式與其內在結構開始脫節;到了杜尚這裡,觀眾和雕塑作品脫節,你認為的小便池,可以是杜尚眼中的藝術品;而在安德烈的世界中,觀眾和藝術家也已徹底脫節,藝術家們不再基於心理空間的私密性塑造雕塑的外在結構,「以作品中心為構造形式,或用物體表面質地尋求解釋的觀念,早已不復存在」。「8」極簡主義的要素並非在於作品的呈現形式如何簡單,而是觀眾幾乎無法察覺藝術家對材料做出何種轉換。這要求觀眾將更多注意力放在作品和空間之間的關係,而非每一塊個體的磚。事實上,所有的磚塊都取材自日常用品,它們和其它磚沒什麼明顯的不同,「藝術品」和「日常用品」的邊界被再一次模糊,這同時也象征著那個時代某種更為平等、自由的話語。

二、當代雕塑

藝術史發展至今日,板磚當然可以成為藝術,放在地面是卡爾·安德烈的極簡主義雕塑,拿在手中生活一周是李巨川的行為藝術。古典雕塑和現代雕塑形成的審美體系和所有規則,在當代雕塑這裡都被推翻,於是失去了參考系的觀眾們迷失在展廳,看著那些「故弄玄虛」的當代藝術,開始懷疑自己是否陷入到一場「騙局」之中。

事實上雕塑的發展史就是雕塑不斷自我解構的歷史,藝術也許從來沒有所謂的「進步」,有的僅僅是我們看待世界的方式發生的變化。對邊界的探索,對既有規則的反抗,甚至對意識形態的挑釁都是內植於當代藝術之中的。正如德勒茲所指出的「藝術作品和反抗行為之間有著本質上的相似性」,在他看來,「反抗行動有這樣兩幅面孔:它或是以藝術作品的形式,或是以社會抗爭的形式,獨自抵抗著死亡。」「9」 同樣地,我認為好的藝術是對藝術本身和生活的反抗,當代藝術在拓展媒介邊界的同時,也積極地介入社會環境和政治現實。「只有事件,沒有歷史;至少沒有一種主旋律式的歷史,或歷史仍是待定的。因爲事件還未被決斷或決定,正因此而仍與當前藕斷絲連。」「10」如今事件還沒有被固定為歷史,而當代藝術家的冒險也尚未停止,片面地「支持」或「否定」當代藝術無疑都顯得過於輕率。我嘗試以作品為例,從媒介邊界、展覽空間和社會現實三個維度,簡單分析現代雕塑之後的紛繁複雜的當代雕塑是如何再現並重構現實的。

1、媒介——藝術可以在任何時空以任何形式發生

從古典時期的雕塑,到羅丹的《地獄之門》,到布朗庫西光潔平滑的表面,再到卡爾·安德烈極簡主義的《等量物8》——像雕塑史中他們的前輩一樣,當代藝術家首先探索的是雕塑本身的媒介邊界,時至今日,雕塑的材料早已不再局限於金屬或石塊,人類的身體、想法甚至人類社會本身都儼然成為雕塑的材料。奧地利藝術家歐文·沃姆(Erwin Wurm)創作了《一分鐘雕塑(One Minute Sculptures)》——展廳中雕塑底座附有示意圖和說明文字,觀眾通過指令一樣的圖示,藉助道具及空間完成這些荒誕但頗具儀式感的「雕塑」。觀眾的身體和空間發生關係,在一分鐘的時間內感受到雕塑的存在,時間結束後帶走某種雕塑式的體驗。正如THIERRY DAVILA在《MARCHER, CRÉER déplacements flâneries dérives dans l’art de la fin du XXe siècle》一書中對此的評論,「身體的位移作為一種實現雕塑的特殊工具。」「11」今天的藝術家不再執著於雕塑的材質,他們更多關注的是物質參與世界的方式。

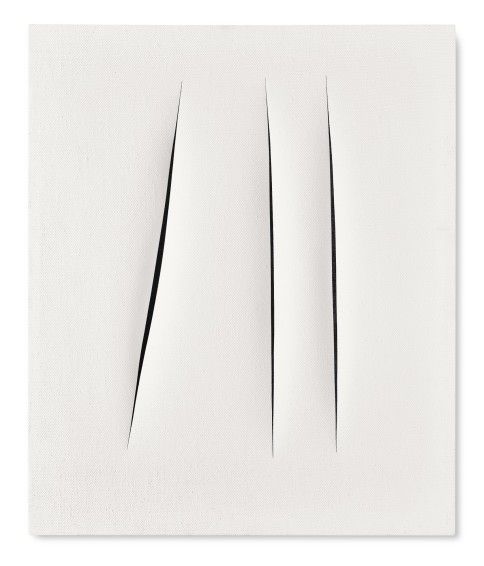

雕塑何以形塑繪畫?何以將繪畫變為雕塑?上世紀60年代「盧齊歐·馮塔納(Lucio Fontana)的《空間概念:等待(Concetto spaziale, Attesa)》提出了一些有趣的概念——藝術品是由刪減而不是增加元素製成。一方面,馮塔納的介入破壞了一張完美的畫布。而另一方面,這又是一個創造:他製作了一件藝術品。這麼做,他把一件二維物體變成了三維。而且一種材質要獲得其藝術地位,過往只能依靠其表面特性,即能在其上施以顏料,如今經過轉變之後,它卻具有了雕塑的材料特質。」「12」而獲得杜尚獎提名藝術家戴維德·巴盧拉(Davide Balula) 在作品《Painting of roof of your mouth (ice cream)》中則進一步模糊了雕塑和繪畫的邊界。這個可食用的雕塑在巴塞爾文獻展上第一次被展出, 參觀展覽的觀眾可以品嘗到與墻上四幅繪畫作品顏色相同的冰激凌,事實上,每一位觀眾品嘗冰激凌的觀眾都在用口腔完成「繪畫」的動作。此時繪畫和雕塑的邊界已然不復存在,僅僅是人們以不同的思考方式得出的不同結論。

雕塑何以形塑不可見的材料?同樣是巴盧拉的作品《Mimed Sculptures》,由藝術家請來的多位啞劇演員在不同大小的空白基座上,通過無實物表演的方式勾勒肉眼不可見的雕塑的輪廓,這些被撫摸的現代主義雕塑由賈科梅蒂、路易斯·布爾喬亞、大衛·史密斯等人創作。演員煞有介事的動作,使觀眾意識到這些無形的雕塑確實可能存在,而當演員的動作延伸至想象中雕塑的下一部分時,先前雕塑的輪廓又會消失。

雕塑何以形塑人們的思想?西班牙藝術家伊格納西·阿瓦利(Ignasi Aballi)的作品《showing(nothing)》嘗試做出了回答。阿瓦利從報紙上剪裁下一些公眾人物的動作和手勢,這些碎片化的局部圖像脫離了手勢原有的語境,在展廳中創造出一個曖昧不明的時空——日常生活中,我們往往將圖片視為事件發生或事物存在的證據,然而這個作品中的圖像看起來仿佛展示了某些信息,證明了某種觀點,然而實際上卻什麼都沒有發生,這個缺失的語境事實上由每個觀眾的想象自行填補。《showing(nothing)》作為攝影作品本不足為奇,然而阿瓦利本人將其定義為雕塑,因為其形塑的是人們的「想法」和「概念」。

不同於極簡主義試圖推開用藝術推開日常生活中的一點縫隙,在後世的當代藝術中,日常和藝術同時發生,觀眾甚至找不到那條並不存在的分界線。每一個日常物品在當代藝術中都可以擁有嶄新的語境,人們把更多注意力投向藝術家對物體做了什麼,而不是物體本身;同樣地,構成藝術的是藝術家的行動,而非作為結果的物品,當語境成為決定性的因素,雕塑就轉化成某種行為,而「這種行為並非某種簡單的肢體性活動,而是思想參與其中的行動」。「13」

2、空間——權力隱藏在空間中,而空間不過是一種詮釋

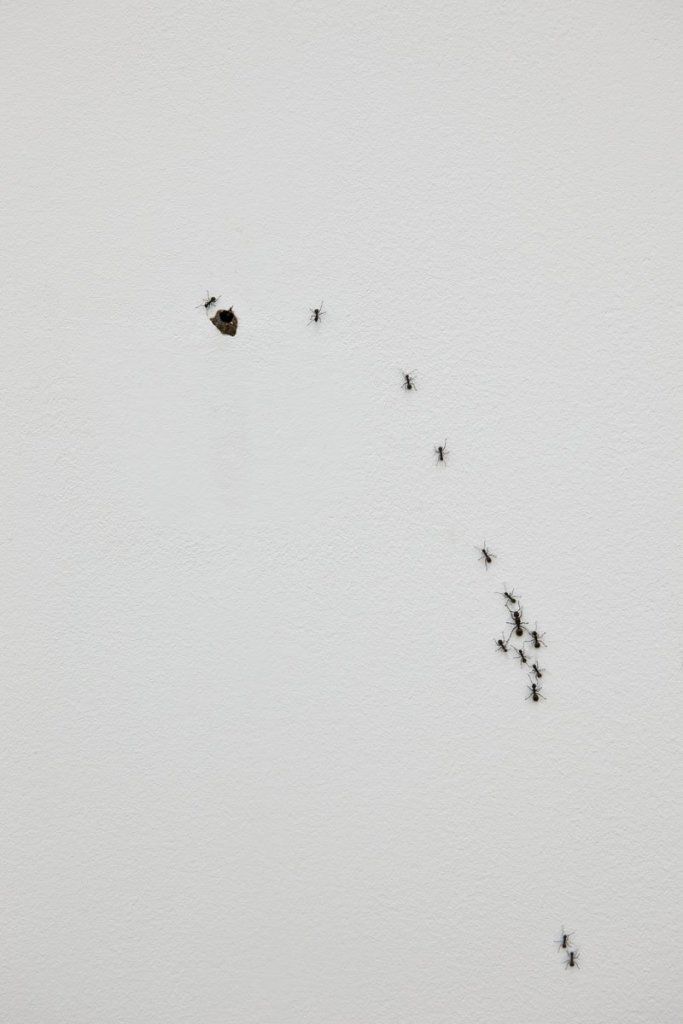

觀眾進入畫廊,看到空無一物的白墻,看到一個視覺上幾乎是空白的展廳——每次看到這樣從伊夫·克萊因(Yves Klein)的《虛空(Le vide)》開始挑釁觀眾的作品,都難免忍俊不禁。而皮埃爾·于熱(Pierre Huyghe)則更進一步,在作品《Umwelt》中,于熱將布展的權力直接交給了不起眼的動物,他在蓬皮杜的空展廳中安排了一萬隻螞蟻和一些蜘蛛,螞蟻洞的位置模仿傳統繪畫作品的高度與視線齊平,螞蟻成群結隊,而蜘蛛則在展廳內自由活動。觀眾對蟲蟻的觀看,並未影響到昆蟲對空間的佔領。人類馴化動物,並為其強加符號與意義,然而昆蟲們拒絕遵循人類表述和闡釋,用自己的方式詮釋了空間,「同時運動也成為空間的組成部分——它跨越而不是服從於邊界和法律的權威。」「14」

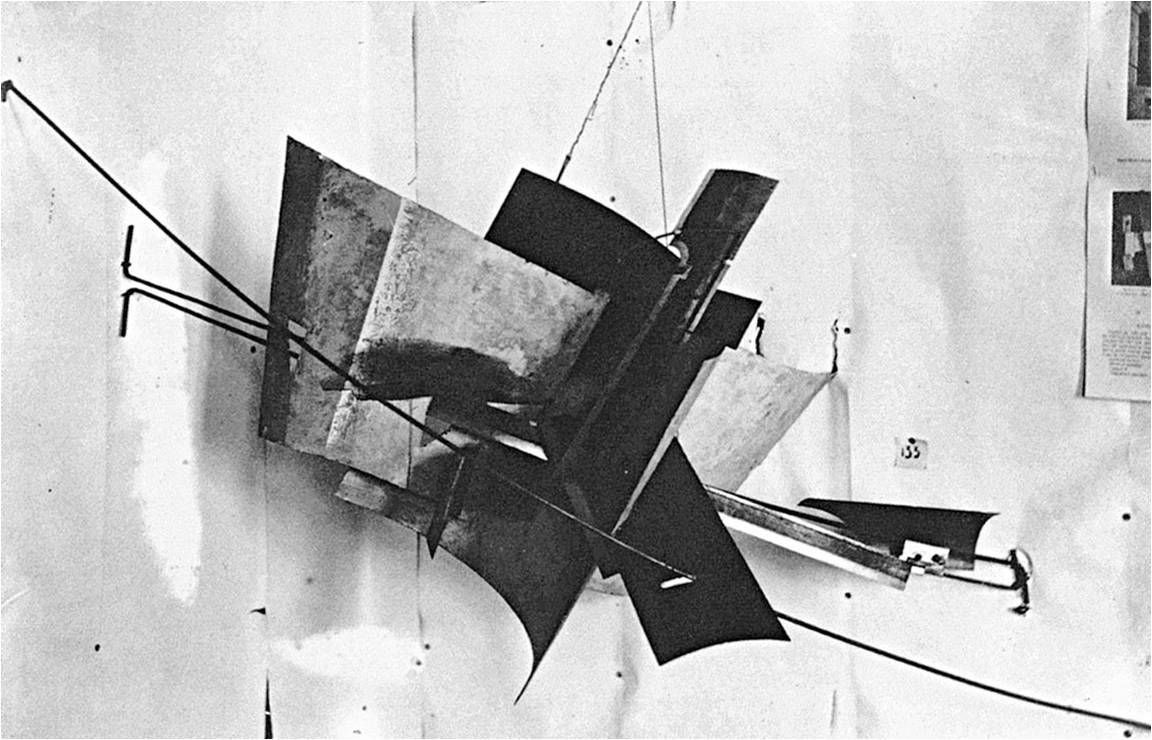

當代藝術中充斥著對作品、觀眾、空間這三者關係的探討,對空間自發性地關注源自1915年俄國藝術家弗拉基米爾·塔特林(Vladimir Tatlin)的作品《角落的反浮雕(Contre-relief d’angle)》,他將展覽空間視為雕塑的一部分,並嘗試創作直接與周圍空間發生關係的作品。懸在空中的《角落的反浮雕》對抗的不僅僅是重力,更是傳統語境下對空間的詮釋——傳統作品很少與空間發生關係,在不同畫廊呈現時,作品僅僅是物理上的位移。然而「塔特林去除了這件藝術品所有的象征意義,鼓勵參觀者去琢磨該物品的製作材料以及這些材料對他們周圍空間的影響。」一百年前的塔特林直接重構了雕塑的概念,「一件三維作品,有史以來第一次不為模仿或再現現實生活而存在,而是作為一個獨立的物體而存在,它評價自身的力量樹立起來。它沒有被放在底座上,你不能繞著它走。」「15」在今天的作品中,雕塑和裝置藝術最基礎的材料從黃銅、石塊變為空間本身,公共空間由於藝術家的介入變成了藝術家的私人空間,光線的強弱,空間的尺度、身體的落差,甚至整個空間中的任何物品(包括開關和滅火器)都成為作品的一部分。

「空間僅僅是一種詮釋,而墻壁不過是一堵「墻」的語詞,去壁化同樣也會成為一種再書寫的形式」「16」,瑞士藝術家烏爾斯·費歇爾(Urs Fischer)僱傭了一個裝修團隊,在作品《You》中打破了這個位於紐約的畫廊所有的規則。作品和它的名字一樣充滿了挑釁的意味,費歇爾完全沒有試圖討好觀眾,而是直接將他們拋棄在這個沒有規則的荒原,他延續了六十年代以來先鋒派對美術館的襲擊——當作品進入畫廊和美術館系統,藝術就成為了貨幣和符號,其生命已然終結。當我們的視線停留在眼前,是否思考過究竟什麼在展廳的背面?而這滿目的狼藉應該歸咎於觀眾還是資本與藝術的遊戲?諷刺的是,如同許多歷史上作為起義發祥地的名勝古跡,而今卻儼然服從城市的規訓,轉型為遊客如織的觀光景點一般,《You》在展覽後被出售,日後又在其他畫廊被重新挖掘展出。太多曾以激進姿態挑釁資本邏輯的作品,最終都被資本收編麾下,「盡管當代藝術表現出了反資本主義的激進立場並展現出高昂的理想,但仍需遺憾承認的是,它自己也並沒能逃脫文化工業的侵染,依舊被「整合進這種僵化關系」,從而大大損害了反叛的效力。」於是「可悲的事情发生了:當代藝術最初被作為反資本、反權威的革命和拯救而被提出和寄予厚望,卻自身被資本馴化為了又一種文化工業。」「17」

3、社會——法國大革命前不存在藝術

當今天的藝術變為資本的工具,其作為自由表達和批評的空間便不復存在;歷史中,藝術同樣常常被簡化為政治的工具,變為「美學的政治」,以「設計」的邏輯美化現狀、粉飾太平。當代藝術誕生於挑釁和反抗,而藝術家的責任是察覺到社會暗流下隱藏的問題,並將問題轉化成可能的作品。展覽不應是「白盒子」中業內人士的自娛自樂,好的展覽正如好的作品一樣,本身就是一次事件或一個行動,嘗試和公共空間發生關係,並試圖影響它們所處的現實。對於一個秉承著行動主義的先鋒派或是達達主義者來說,「藝術」是從法國大革命之後才有的概念——大革命前的作品,甚至包括達芬奇和米開朗琪羅的創作,從來都僅僅是「設計」和「技藝」。

誰有權定義「什麼是藝術」?——當年布朗庫西《空中之鳥》留下的疑問,在2004年有了遙遠的回聲——為了抗議美國對英國的出口鋼鐵征稅,英國藝術家西蒙·斯塔林(Simon Straling)以「藝術」之名,將一塊再普通不過的鋼板未經任何「藝術轉化」從英國運至美國。這個同樣名為《空中之鳥(Bird in Space)》的作品,並未遭遇其同名前輩被美國海關征稅的待遇。七十年過去,儘管被挑釁的對象依然是美國海關,但人們對「什麼是藝術」的理解早已悄然發生變化,藝術是動態的,而藝術的邊界也在不斷地流動。約瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)是二十世紀最偉大的藝術家之一,他認為「解放人類是藝術的目標,對我而言,藝術是關於自由的科學。」「18」。博伊斯進一步拓展了杜尚關於「現成品」的概念,將整個社會視為雕塑的材料,對社會本身進行雕塑,使其轉化為一件或許並不完美的作品。這時每個職業都參與建構,每個個體都是新社會的一部分,而這樣的「藝術」毫無疑問顛覆了此前所有的人類活動——「在這樣的運動中,藝術家帶領每個人去成為藝術家:每個人第一手地在藝術或藝術品中體驗到的自由,幫他去學著決定未來社會秩序這一總體藝術品的其它立場/位置。在這樣的自由中,人人自決地參與文化場域,達到文化自由,自由地構築法則、民主,自由地參與到社會經濟主義中,自我行政、自我去中心化。自由的民主社會主義就是我們追求的那個未來社會秩序的總體藝術品。」「19」所以對於博伊斯和「激浪派」而言,藝術家的意義不僅在於如何形塑社會,如何促使社會本身自行思考,更在於帶領每一個公民都成為新社會的藝術家,「在博伊斯的時代,他說每個人都有權利視他或她為藝術家,那曾經被理解為權力的東西現在變成了一種責任。」「20」

「面向未來,我們看到的都是承諾;回望過去,只有這些承諾留下的廢墟」「21」,在博伊斯這樣烏托邦式的幻景尚未降臨前,「藝術家是要創造、爭取一個自由區域,讓一切革命從中發生;這一自由區域也是隨著人類不斷淌過基本的民主結構、不斷重組經濟而變的。藝術家在其中應該是目光堅定、意識清醒的人,不讓新政治成為少數人維護個人利益的犧牲品。」「22」博伊斯在杜塞爾多夫美術學院任教時,曾佔領學校教務處,將當年所有報考該校的學生無條件錄取。當然這一行動也直接導致博伊斯被杜塞爾多夫美院解聘,而在解聘當日的教務會議上,博伊斯宣稱「國家是一隻猛獸,人們務必對其進行抵抗,而藝術的使命就是摧毀國家這個猛獸」,「只有藝術才能徹底摧毀這個徘徊於死亡邊緣的系統,瓦解之,是為了見證一個作為藝術品的社會機體的誕生。」博伊斯生前最後的作品是《7000顆橡樹(7000 Oak Trees)》,他在卡塞爾這個城市種下一顆橡樹,並號召每一個願意接受這個計劃的人在卡塞爾這個城市的公共空間中共同開展行動,橡樹在不斷地生長,而橡樹旁的石塊佇立不動,其二者的關係不斷變化,這個計劃和城市緊密相連,我們今天仍然可以看到卡塞爾被七千顆亭亭如蓋的自由意志的佔據。

結語

雕塑從古典走到當代,是我們的認知改變了?還是雕塑本身改變了?究竟是什麼影響了人類的行為?如果什麼都可以是雕塑,那今天我們為什麼仍在製作雕塑?並不算嚴格意義上「今天的」藝術家,意大利藝術家皮耶羅·曼佐尼(Piero Manzoni),用他的作品《世界的底座(Socle du monde)》做出了回答——雕塑以往的努力是去掉底座,而他恰恰為整個世界添加了一個底座,在全盤否定所有雕塑的同時,也將整個世界變為他虛構的作品。

當代藝術中那些「看不懂」甚至「可怕」的作品,真的是一個騙局嗎?——答案已然不再重要,因為「我們用來擺脫自己的困境、重新燃起對新的未來的信仰,使我們重新去愛的那千千萬萬種手段、伎倆、詭計、自欺、制幻、致幻里的每一次、每一種,都是藝術。」「23」事實上,意義往往產生在對抗——和政治的對抗,和傳統的對抗,甚至和時間的對抗之中,「藝術只有作為社會抵抗形式才是有意義的」「24」。藝術從來不是哲學或社會學、人類學的插圖或佐證,不是插圖版《小紅帽》的故事,更不是一個用來裝扮資本主義的解決方案。當代藝術家嘗試用從身體延伸出的觸角和社會發生關係,並嘗試用藝術的方式反擊政治問題,正如弗朗西斯·阿利斯(Françis Alys) 所言,「Sometimes doing something poetic can become political and Sometimes doing something political can become poetic.」

互聯網上總能聽到「不要把政治帶入藝術」、「不要將藝術政治化」的聲音,然而藝術和政治的關係,從來不是藝術家可以決定的——事實上,藝術必須不斷地干預政治,直到政治不再干預藝術為止。「藝術家最可悲之處莫過於太執著于做一個藝術家,這會使藝術家把自己置身於整個以大師為標誌的藝術史面前,而不是痛感到自己存在於這個活生生的時代中。一旦語言、技巧、風格成了藝術家的目標時,藝術家就變得像工人不得不去上班那樣,藝術便在「自律」的幌子下,失去了它生命衝動的自足狀態。」「當整個民族、社會通過我們的生活,給我們的生命注入過許多苦難的時候,怎麽可能把波洛克對平面化、畢加索對多維空間這樣的探求作為藝術的最終目的呢?」「25」栗憲庭先生如是說。

杜尚是典型的達達主義者,他提出問題,質疑一切,但不負責提供任何解答;博伊斯同樣想推翻一切,區別在於他嘗試構建一個完美的烏托邦。我們期待藝術家的某些言論或是某些藝術實踐可以影響觀眾,進而轉化為某種對現實的改造力量,然而藝術真的可以改變世界嗎?以我個人的視角來看是悲觀的,一方面而言,今天的藝術家不斷嘗試超越傳統藝術系統的規訓,在某種道德動力或理念的驅使下試圖希望世界變得更好;另一方面,在藝術系統中的努力可能永遠也無法突破美學的藩籬,從來只有權力決定思想,思想不曾改變權力——藝術也許註定是失敗的,但這種失敗開闢了傳統價值之外的嶄新的評價體系,「啟蒙運動抗爭了半個世紀 ,法國大革命才可能發生,勞工運動抗爭了一個世紀,才孕育出強勢的「福利國家」。抗爭創造出新秩序所需要的語言。」「26」

今日社會中藝術家替代了中世紀神職人員的功能,他們試圖成為一種病毒去「啟發」,甚至去「感染」非藝術家。「藝術家可以,而且的確在很多情況下已經不再將自身視為理論知識的表演者,他們借助人類行動去追問這種知識的意義,而是變成知識的信使和宣傳者。他們自己並不表演理論,而是號召他人去演;他們自己不主動行動,而是去刺激他人行動。他們的批判性類似理論,不響應其召喚的人永遠不能得其要領。此處,藝術起到一種解說、引導和教育的作用。」「26」藝術家的作品則是「個人介入城市革命的紐帶」「27」,在作為事件的展覽中撕裂陳舊的秩序,構建一個彼岸的、可能的時空,從而使革命有可能發生,起義不必遵循任何規則。

「傳統的無政府主義者早已被這場沒有臉孔的激情所淘汰,他們以前所壟斷的蒙面行動,充滿激情的旗幟,甚至引以為豪的莫洛托夫雞尾酒早已毫不客氣地被奪走。他們不敢夢想的革命近在眼前,但發起者並不是他們。」是一個不知名的東西,一個égrégore(集體的精神)已經誕生,火焰不會熄滅更不會停止,只有當所有存在物都化為灰燼,它才會平復下來。「時間在燃燒,我們以被偷走的未來作為代價粉碎了現在。」「28」

未來始終未來,未來亦不再有未來。

參考文獻:

「1」《超越現代雕塑》,傑克·博納姆

「2」《公共雕像的互文政治──從「黑人命也是命」到雪梨雙年展作品 <地上影子> 》,邱德真

「3」《現代雕塑的變遷》,羅莎琳·克勞斯

「4」 同3.

「5」《現代藝術150年》,威爾·貢培茲

「6」 同5.

「7」《La responsabilité de l’artiste —— Les avant-grades entre terreur et raison》, Jean Clair

「8」 同3.

「9」 原文 “Il y a une affinité fondamentale entre l’œuvre d’art et l’acte de résistance.”/ “L’acte de résistance, il me semble, a ces deux faces : seul il résiste à la mort, soit sous la forme d’une œuvre d’art, soit sous la forme d’une lutte des hommes.” Extrait de la conférence « Qu’est-ce que l’acte de création ? » donnée dans le cadre des Mardis de la fondation Femis, 17 mai 1987. Gilles Deleuze

「10」《當代藝術與事件、作品與裝置》,陸興華

「11」原文 “En utilisant le déplacement comme un outil privilégié pour la réalisation de la sculpture.” 《MARCHER, CRÉER déplacements flâneries dérives dans l’art de la fin du XXe siècle》,Thierry Davila

「12」同5.

「13」原文 “Ce qui est plus singulier et lui permet d’envisager cette activité non comme un simple mouvement du corps mais bien comme une action dans laquelle quelque chose de l’esprit est engagé.” 同11.

「14」《以色列軍隊是如何逆向“實踐”後現代哲學的?》,Philosophia 哲學社,譯自《Walking through walls: Soldiers as architects in the Israeli/Palestinian conflict》, Eyal Weizman

「15」同5.

「16」同14.

「17」《被馴化的「反叛」——結合文化工業理論的當代藝術體制反思》,@480693,https://www.douban.com/note/789361769/

「18」《I am searching for Field Character》, Joseph Beuys

「19」《論博伊斯的社會雕塑》,陸興華

「20」《En public》, Boris Groys

「21」《邁向超社會性—緊急時代的藝術》,鮑裡斯·格洛伊斯,瓦爾特·本雅明評保羅·克利《新天使》

「22」同18.

「23」《藝術,是算法還是魔法?》,陸興華,譯自斯蒂格勒

「24」《美學理論》,西奧多·阿多諾

「25」《中國知識分子的分裂人格》,栗憲庭

「26」《L’insurrection qui vient》, Comité Invisible

「27」《將個人對城市的權利做成作品》,陸興華

「28」《À nos amis》, Comité Invisible