为什么网暴者认为自己是正义的?

编者按

近年来,网络暴力频发,成为公共言论空间一股不可忽视的破坏力量。与大部分研究聚焦的施暴者的主观恶意不同,很多网暴施加者不仅不认为自己的行为是错的,反而认为这是正义的。

前不久,C计划主创蓝方应邀在“传一沙龙”上重点分析了这一类网络暴力的成因:因为对方有错在先(理由),所以用网暴的方式惩戒对方是正当的(结论)——这种论证合理吗?“有错”如何判定?即便对方真的有错,网暴这一惩罚是正当的吗?我们又能为消除网络暴力做些什么?

网络暴力的盛行,某种程度体现出批判性思维的缺失。它提醒我们需要提高对信息的判断力及论证说理能力,培养道德自省、尊重他人的意识,以及对复杂世界的想象力。这些正是C计划试图为儿童教育、公民教育注入的内容。

本文由爱德传一基金会志愿者宋贝乐、孙嘉言根据蓝方分享整理而成。第一部分为批判性思维科普,熟悉相关概念的朋友可直接从第二部分开始阅读。

什么是“批判性思维”

批判性思维是一种反思型的思维方式,决定一个人到底应该“信什么”和“做什么”。

“信什么”指在信息输入的场景中,特别是在网络信息时代,面对大量纷繁复杂的信息,到底应该相信哪些?这需要明辨真伪是非的能力,由此建立一个独立的知识和价值体系。

“做什么”指在信息输出的场景下,基于逻辑和事实去进行决策和推理,而不是基于情感、盲从或对权威的迷信。它导向的是独立的观点和行动。

批判性思维,天然指向自由的思想和独立的人格。它最核心的内容是论证,即抛出一个观点,需要举出相应的理由去支持它。也就是说,当我们听到一个说法或观点时,不因为它符合某种情绪、某种立场就立即接受,而是要去评价它的论证质量,例如它的前提是否可以接受,它的前提和结论是否相关,从它的前提中是否可以充分地推出这个结论。在信息输出的情况下,更是要基于高质量的论证,得出并表达自己的观点,并基于经得起论证的观点去采取行动。

网络暴力的定义和危害

网络暴力的界定是一个复杂的问题。我们可以给出这样一个定义:

由不特定的多数网民,通过网络向特定个体(或组织)施加的侮辱(辱骂、人格贬低、名誉损毁)、诽谤、暴露隐私、恶意举报等行为,以及延展到线下的恶意骚扰、损毁财物、肢体攻击等行为。

首先,网络暴力的主体是不特定的多数人,具有匿名性。它的客体则是特定的个体、真实存在的个人。在本次沙龙中,我们暂时将讨论的对象限定在针对具体个人的网络暴力。因为组织的性质相对复杂,从企业法人到国家都可能涵盖在内,不同主体的公共性不同,需要区别讨论的情形很多。

其次是如何界定暴力行为。例如,最常见的语言暴力,也就是侮辱——通过辱骂贬低他人人格、损毁他人名誉。这个定义说起来简单,但法律上对侮辱的判定是一个非常技术性的工作。例如,当事人觉得自己被侮辱了,另一方觉得你这是太玻璃心了,自己想太多、对号入座,那究竟如何判断某一言行是否构成侮辱?

于是法律实践中引入了“一般理性人”这样一个相对第三方的概念作为判断标准。侮辱、诽谤,是最“传统”的网暴形式,进一步的隐私暴露,也就是所谓的“人肉搜索”;那“恶意举报”,可能是近两年的新趋势——利用公权力使对方噤声。

网络暴力的危害性在某种程度上是不言而喻的。一方面,网暴的受害者会遭受巨大的精神压力,正常的生活秩序受到干扰,甚至因此而重度抑郁、自杀。另一方面,网络暴力会破坏公共话语空间和公共讨论秩序。理性的声音陷入自我反思和自我审查,变得越来越沉默。

网络暴力何以盛行

探讨网络暴力的成因时,我们可以使用一个常用的分析框架:“认知、意愿和能力”。

第一种情况是不知,即网暴的实施者在认知上没有意识到网络暴力的危害性,甚至认为自己的做法是正当的;第二种情况是不愿,即知道网暴是错误的,但就是追求此种伤害他人的效果,可能是出于情绪宣泄的心理动机,也可能被利益驱动(例如水军);第三种情况是不能,即知道网暴他人不对,也不想伤害他人,但控制不了自己的情绪和语言。

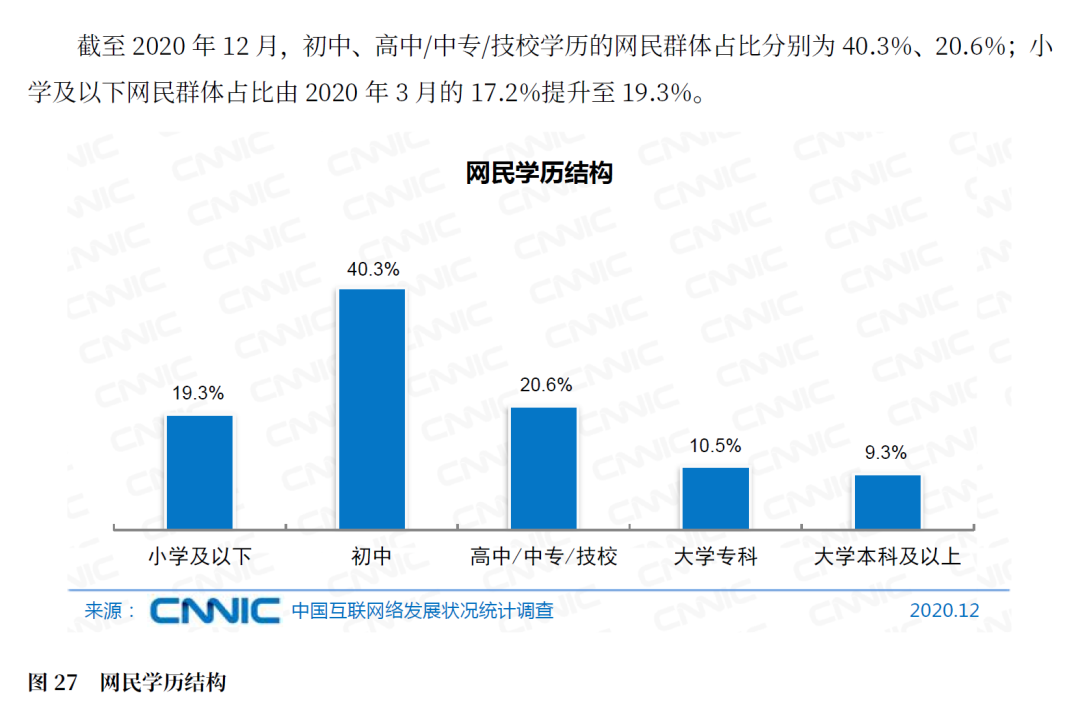

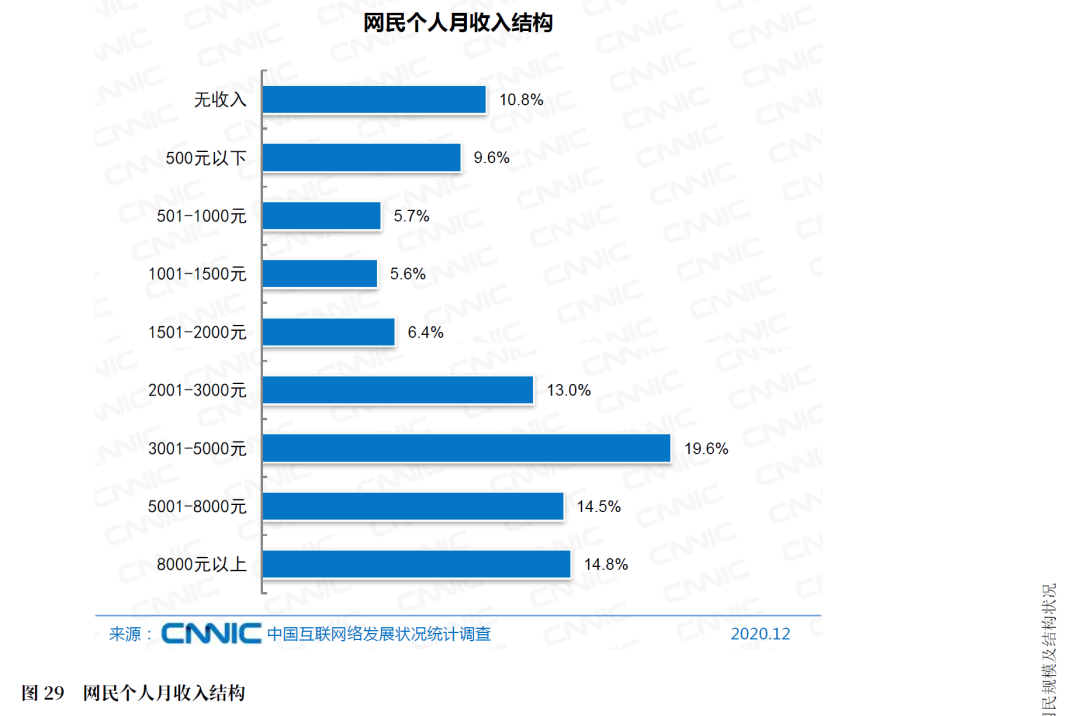

以上三种原因中,很多的研究和讨论聚焦在“不愿”,默认网络暴力背后是一种恶意,而着重探讨恶意情绪背后的社会心理。但我们目前似乎还没有比较扎实的实证研究,为网络暴力的实施者提供一个精准的画像,例如他们的性别、年龄、学历、意识形态、社会阶层等等。已有的数据显示,中国网民的学历和收入都是相对较低的。很多分析者都有这样一个假设:在社会转型期,人们通过网络转移、宣泄巨大的生存压力。网络的匿名性、便捷性,以及极低的违法成本,让人们能够轻易地通过网络释放恶意。

“不知”或许正成为另一大类网络暴力的起因。很多施加者不仅不认为自己的行为是错的,反而认为这是正义的。例如在一起虐猫事件中,一些网民人肉出当事人全家的信息,并跑到他家门口泼墨。我们确实需要一些更细节性的报道或研究——就像当年西安反日游行后,一些媒体对持U型锁打破日系车车主头颅的施暴者详尽的特写报道一样——才能更进一步地分析这些网民的行动机制。但毫无疑问,他们都会用对方的过错来论证自己行为的正当性。

因为对方有错在先(理由),所以用网暴的方式惩戒对方是正当的(结论)——这种论证合理吗?首先看论证前提的可接受性:“有错”如何判定;其次要分析论证的充分性:即便对方真的有错,就能够充分推出惩罚行为的正当性吗?对方有错在先是实施惩罚行为的必要条件,但并非充分条件,一个正当的惩罚还需要程序正义及相应的比例原则。

何为错?

网暴施加者认为对方有错的第一个理由,是对方发表了错误的观点,尤其是冒犯的观点。

但冒犯性的观点是否就应该被惩戒呢?如果不应该被惩戒,那就意味着我们应该包容这个观点,可以进行说理辩论,但不可以用暴力方式加以惩罚;如果应该被惩戒,那网络暴力才有了最基本的道义根基。而这背后其实是言论自由的边界问题。言论自由的第一条边界,就是不能侵犯他人的权利和名誉。那冒犯性言论有没有侵犯他人的权利和名誉呢?这个问题背后的变量非常多,我们可以通过以下的结构逐一分析:

谁 - 在哪儿 - 冒犯 - 谁

什么是冒犯?例如,温和的批评、尖锐的批评、尖酸的讥讽、恶意的羞辱,到底哪一种负面的评价是不应被包容的冒犯?我们不能抛开具体的语境,简单地分析某一话语。而恐怕只有“恶意的羞辱”,才是需要被禁止或惩戒的言论。

第二个变量,是冒犯的对象。公民的名誉权、荣誉权等人格权利为法律所保护,对某一特定个体的恶意羞辱,并不在言论自由的范围内。

但这背后还有很多有意思的问题。公众人物,是否应该有对于羞辱更高的容忍义务呢?同为公众人物,政府官员和明星艺人承担的容忍义务是否一样呢?那具有象征意义的特殊人物——如祖先、革命先烈、戍边战士,是否应该给予更为严格的保护呢?那最为特殊和抽象的人物——例如,某人信奉的神明,是否绝对不可冒犯和侮辱呢?最后一种情况,也是在言论自由和宗教自由领域非常经典的辩题,即渎神言论是否受言论自由保护呢?在联合国人权事务委员会的专家对《公民及政治权利国际公约》的解释中,宗教自由,并不保护信徒的信仰“不被不同意见评论”。禁止渎神言论的立法,也被认为与《公民及政治权利国际公约》相冲突。

当个体身份叠加集体身份,背后的问题就更加复杂。我们要区分两个概念:第一个是羞辱的是具有某个集体身份的人;第二个是,羞辱的是集体的抽象人格。例如,辱骂某个国家的人和辱骂某个国家,这是不是一回事?这二者有区别,国家作为抽象的概念,是人民、政党、政治制度、意识形态等复合体。在现实生活中,我们也会听到人们会有这样的表述:XX国家烂透了,但我觉得那里的人还是不错的。

对于羞辱具有某个集体身份的人的言论是否在言论自由范畴,这其实是“仇恨言论”(hate speech)讨论的话题。考虑对某个身份的攻击是否构成仇恨言论,还需要考虑具体的社会权力结构。例如,在欧洲,雅利安人骂犹太人是“垃圾”,和犹太人骂雅利安人是“垃圾”,社会的容忍度是显然不同的。因为犹太人长期以来是种族仇恨的受害者,所以法律会保护犹太人而对发表冒犯言论的雅利安人加以制裁。

那对于羞辱某个集体的抽象人格是否在言论自由范畴内,又有很多有意思的讨论。例如在中国,焚烧国旗、侮辱国徽、国歌,都是被刑法惩罚的行为。但在美国,焚烧国旗案却是言论自由的经典案例,被视作是表达政治观点的言论而被保护。我们可能很难抽象出一个普世性的原则,对抽象人格的冒犯,哪些应该被容忍,哪些应该被禁止——每个社会,有不同的历史、文化背景,更需要基于充分的公共讨论,以形成基本的道德和法律的共识。

最后一个需要被考虑的变量是冒犯言论发出的场所。冒犯言论是发表在不到50人的微信群,有2000朋友的朋友圈,还是公共的媒体上,性质并不一样,也需要区别对待。

第二种理由,是网暴的对象具有某种“错误的身份”,即上面提到的仇恨言论(Hate Speech)。

仇恨言论,是指基于某个人或群体固有的身份特征,如种族、宗教、国籍、性别、性向、身体状态等,而煽动针对这个人或这⼀群体的仇恨及暴⼒。我们反对仇恨言论,是基于一个基本假设:身份本身是平等的,是人类社会多元的组成。不同身份之间没有优劣之分,更无对错可言。

有些人为仇恨言论辩护,认为持有某种身份,就是错误的、低劣的。例如有些人会认为同性恋纵欲,天然就是道德沦丧;又例如有的人认为日本人这个身份就是原罪,日本曾经侵略中国,日本人都是该死的、罪恶的。对这一辩护的反驳和质疑可以从这样几个方面入手:如果认为某个群体是低劣的,采用的评价标准是什么,这一标准是否是社会的基本共识?该群体的负面行径是否真实存在?是否存在以偏概全和错误归因?

第三种理由,是对方做出了错误的行为,即违反了某种道德规范。

这里又会有两个问题:其一,这里依据的究竟是什么样的道德规范?例如,吴孟达的儿子因为在父亲的葬礼上表现得不够悲伤而遭到网暴,什么才是“足够悲伤”,我们是否有基本的道德共识要求每个人必须在父亲的葬礼上表现出某种类型的悲伤?

其二,我们在对某个人进行道德指责之前,是否充分理解了事实的复杂性?网络暴力最喜欢的事件,就是那些最非黑即白、道德判断最为简化的事件,例如虐猫、高铁占座、大街上打孕妇等等。这些事件确实令人愤怒,以至于人们在情绪之下极少去审视自己的得到的信息是否被扭曲,是否被断章取义。

惩罚是正当的吗?

即便当事人的过错构成了惩戒的道德基础(必要条件),但惩罚方式就具有正当性吗?

网络暴力本质上是一种私刑。人们认为法律无法伸张正义,用自己的方式来惩罚恶人。法律是一个社会的底线,一些犯下过错的人,在法律之外,确实需要受到道德、舆论的谴责。在这种情况下,每一个发出谴责之声的人都是在扮演法官。那在我们内心的法庭上,我们是否对自己的行为有着充分的道德审视?例如,在我谴责他之前,被指控者是否能够充分为自己辩护?我所采取的谴责、攻击的手段,与当事人过错的程度是否成比例?

以涉性骚扰的一些案例为例,我们有相对充分的证据相信某人实施了性骚扰,但因为当前的法律制度和性骚扰案件的特殊性,很多实施者并没有受到法律应有的惩罚。那当我们去谴责这些人的时候,会不会越界而成为一种网络暴力?例如,我们思考惩罚与过错是否成比例时,会否仔细辨析以下集中场景的微妙区别?

Situations

1. 平等主体 - 无意识地 - 在亲密关系中实施精神控制

2. 平等主体 - 有意识地 - 在亲密关系中实施精神控制

3. 利用权力不对等 - 实施精神控制

4. 利用权力不对等 - 实施精神控制和人身伤害

这四种情形由于过错的程度不同,应该受到惩罚的方式和程度也就有所不同。这提示我们,当我们在义愤下通过网络空间对行为人施加舆论惩罚时,应该时刻保持充分的道德自省,以免成为网络暴力的施害者。

如何消除网络暴力

基于上面的分析和论证,我们可以针对网络暴力不同的成因采取相应的办法。

在不知这一层面上,我们需要重视批判性思维的教育和培养,提高对信息的判断力及论证说理能力,培养道德自省、尊重他人的意识,通过阅读等方式形成对复杂世界的想象力。这些正是C计划试图为儿童教育、公民教育注入的内容。

在不愿层面,目前的很多做法,是推行网络实名制,加强网络执法,以对网络暴力加以规制。也可以通过“城市客厅”之类的社群建设,为原子化时代的人们提供与真实世界的联结之路,增强人们的同理心。

在不能层面,一些社区同样采取了设立准入门槛的思路。此外,还需要通过教育提高人们的说理能力和意识。

讲者:蓝方

C计划联合创始人,毕业于中国政法大学和法国巴黎政治大学,曾任《财经》杂志、财新传媒公共政策资深记者。

▷ 编辑:鱼香