如果张文宏不能再发声

自从7月29日谈到从南京爆发的第二波疫情时提到国人“需要长期与病毒共存的智慧”之后,张文宏医生已在公众视野中消失半个多月了。尽管他此前也并没有不断刷存在感,但最近这段时间却是极不寻常的,这位中国抗疫最出名的代言人之一,正处于前所未有的风口浪尖。

引起这场风波的,正是他所说的“与病毒共存”这番话。虽然他强调这是世界上流行病学界绝大多数学者的共识,但在国内,早已习惯“清零”的中国人很难接受这一点。让舆情火上浇油的是,前卫生部长高强8月5日在《人民日报》网媒上发文严词批驳,称“与病毒共存”绝不可行,因为人类与病毒的关系是“有你无我、你死我活”,只要我们“坚决‘御病毒于国门之外’,就一定能够将病毒消灭在人民战争的汪洋大海中”。

舆论自此分化为“共存派”和“清零派”。许多人站出来为张文宏说话,甚至有“全上海人都站张文宏”的说法,这背后往往是出于一种专业信任:张文宏是专家,高强则是学经济出身的,你信谁?更何况,若说张文宏带来“错误影响”,但他领导的上海却可能是国内疫情防控成绩最好的。

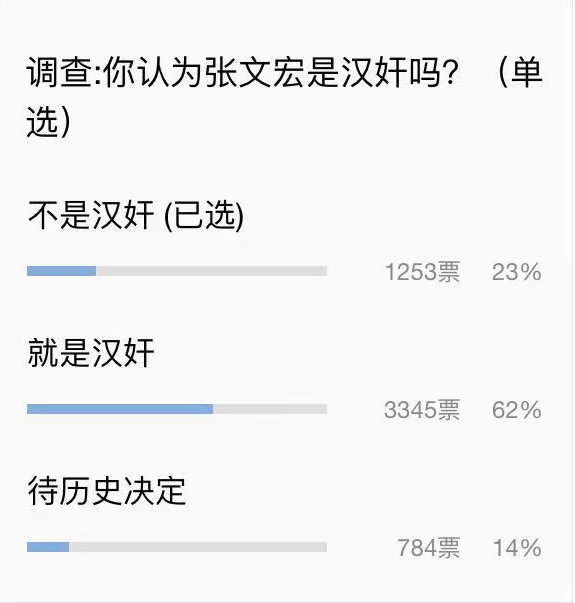

然而,这些支持,说到底都是“道义上的支持”,并不能阻挡来自反对者的侧翼狙击火力。他不仅被一些人谴责为“投降派”,甚至是“西药利益集团的代言人”,背后有某种神秘的“境外势力”,周小平更是深文周纳,将他说得十恶不赦。“得道读书”发起了一个已有数千人参与的调查,在诱导性的设问之下,占压倒性多数的人认为张文宏“就是汉奸”。

这还没完,最新的风波是有人爆出他2000年的博士论文涉嫌抄袭。在那篇数万字的论文中,前面约3000字的“综述”部分,被认定与齐鲁理工学院黄海南教授的一篇论文高度重合。虽然也有人为他辩护,但最终的调查结果很可能是对张文宏极其不利的。

像这样的场景,在中国一遍遍地重演,已不知道有多少回。值得注意的是,在这场争议中,无人指控高强是汉奸、有什么不堪的事,大不了只是嘲讽他没有专业能力;但对张文宏的攻击,说白了,就是他的观点政治不正确,因而就要深挖其居心、质疑其忠诚。

这就是我们这个社会的现实:左只是方法错误,右却是政治错误,后者要可怕得多,因为一个人不需要有多少专业知识,就能凭借政治正确打倒一个专家,进而对他进行道德审判。

张文宏所说的,确实是医学界的主流认知,而他其实一贯也很会说话了,常常拿捏得恰到好处,却遭到这样的攻击,为什么?

因为他所说的虽然是一个专业领域的医学问题,但当这个观点进入到公共场域,却自动变成了一个政治问题。

在经历了这一年多来的疫情防控之后,“中国模式”已得到许多中国人的衷心拥戴,这不仅为他们提供了一种绝对安全感,并且还是本国优越性的体现。很多“清零派”都无法理解为什么张文宏等传染病专家断言病毒无法清零而只能与之共存,在他们看来,我们之前不就明明已经清零了吗?如果国外没做到,那是他们做得不如我们,为什么我们反而要跟他们“抄作业”?

不仅如此,在这一派的眼里,疫情防控只有0和1,没有任何中间的模糊地带,属于“不是你死,就是我亡”的零和博弈,一旦放松,就会泛滥成灾,无法收拾。这样,“共存”就被理解为放任病毒失控的不作为,用高强的话说就是:“不顾人民健康安危,盲目解除或放松了对疫情的管控措施,单纯依靠疫苗接种的抗疫模式,追求所谓的‘与病毒共存’,导致疫情的再次泛滥。”

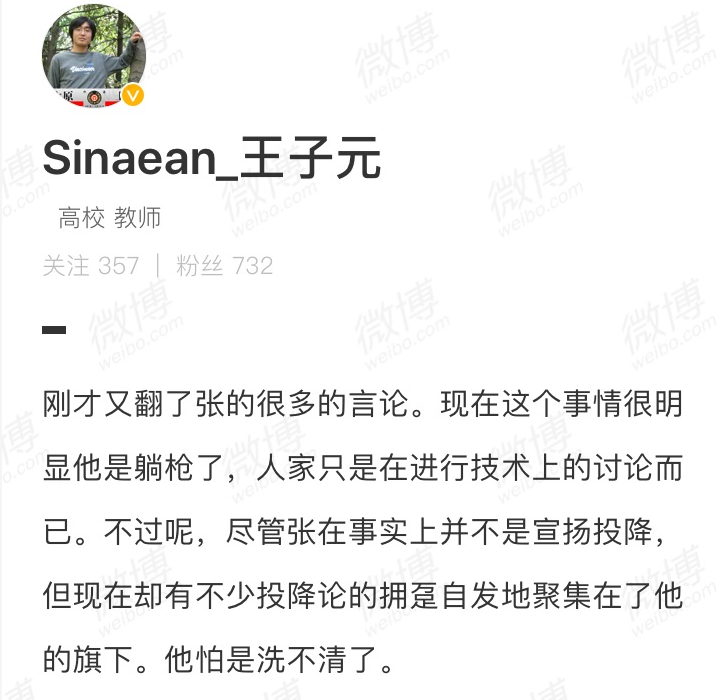

另一派的立场没有这么刚性,甚至还认可张文宏的专业性,觉得“与病毒共存”不过是技术性讨论而已,但却又持有一种马基雅维利式的权谋视角,认为张文宏本人尽管无辜,却被投降派“利用”了。

这些解读,充分可见人们对某一观点的看法,与自身的处境、立场、利益和思维方式紧密相关,很难单纯看作是理念上的探讨——实际上,单纯就学术讨论而言,可能绝大部分人都没有资格与张文宏对话,但涉及自身利益时,他们当然可以发言,尽管那些发言所折射出的,往往是他们自身的偏见。

在这次争论后,有些南京、扬州的朋友也一反以往对张文宏的认可态度,对他起了反感。因为当第二波疫情来势汹汹之际,他们受困于封城的烦闷之中,急于想摆脱这种困境,而唯一的办法又是清零,此时就愈加不想听什么“与病毒共存”。

当我解释说“你完全可以在不清零的情况下精准防控、维持开放”时,得到的是反唇相讥:“那是你们大上海能做到,在我们这样的小地方没有这样的本事,稍有不慎,病毒可能就遍地开花,控制不住了。”

确实,在这一年多来的疫情防控期间,我在上海都没经历过那些可怕的封城、封门。即便在疫情最紧张的时候,我们一家也都可以自由出入小区,想出去几次就几次;年初黄浦区爆出多例,但我周围没什么人惊恐,倒多是以吃瓜的心情在关注流调爆出的八卦,当时封锁区域也很有限,连一马路之隔的健身房都照常营业。细想来,我感到最为不便的,是疫情期间医院陪护极为严格,仅限一人出入。

虽然我自己支持“与病毒共存”的想法,一贯认为最终应实现“在流动中管理”,而不是一味的严控,但我也承认,这与我在上海疫情期间所享受到的安全感有关——虽然那时外地朋友来沪普遍感叹“管得好松”,但宽松的上海不仅没有爆发大规模疫情,而且还是管控得最好的城市之一。

这些不同的经历,无疑会影响、重塑我们的看法和立场。日前有人和我讲起一个事例:她一位朋友的4个同事在不同时期感染了新冠,但症状都很轻,在家隔离后就自愈了;另一位朋友的大伯和照顾他的保姆也感染了,且都不幸转重症去世了。不难想见,这两人的观感迥然不同:对前者而言,那确实和流感无异;对后者而言,那却是极为可怕、要人命的。两人获取的信息都是真实的,但认知却截然不同,反过来,因为有了这样两个朋友,得到不同的信息,她又会有不同于上述两人的认知。

像这样的分歧,原本都再正常不过,14亿中国人有再多不同的想法都很正常。在这次争论爆发后,很多人嘲讽说不得不“与愚昧共存”,似乎那些不信任专业判断的都是非理性的确切标记。然而,这些观点的差异,与受教育程度未必有什么关联,更多地是取决于人们长久以来形成的主观态度,那是他们的直觉反应。

甚至人们的恐惧感本身,我也都觉不难理解。著名传染病学家管轶不久前还说过,新冠的病死率或将达到季节性流感的10-50倍,其变异性和杀伤力绝不容低估。不管张文宏的本意如何,很多人无法像对待流感那样轻松面对它,这至少也情有可原。也只有在相应的措施都逐步得到提升之后,人们才能一点点放下恐惧,而不至于陷入极端的情绪性反应之中。

如果仅仅到此为此,那我觉都没什么可惊奇的,然而这一次争论到最后,又再次引发出国内公共讨论中最恶劣的现象:上纲上线,试图用“扣帽子”的方式打倒论战对手——换言之,不是在观点、事实层面进行讨论,而是“通过打倒人来打倒其观点”,仿佛这个人只要被视为“汉奸”,那他的任何一句话就都不用听了。

身在这个社会,我们都知道那些污名化的指控有多么可怕,那可不是几句不痛不痒的蠢话,很有可能会给你带来巨大的麻烦。即便张文宏这样级别的能全身而退,但很多人看到这种攻击的声浪,也会噤若寒蝉——说实话,我看了也会怕。

我们不能期望每个人都像圣人一样浑身找不出一点毛病、永远正确,还能始终坚定地忠于自己的主张,因而给每个人说话权利就尤为重要。张文宏已经是当下极少数还能发出不同看法的公共人物,他的看法对不对,大部分人恐怕都无法判断,但有一点是确定的:他可以给出一个专业的视角。

如果他有一天不能再发声,对有些人来说可能是胜利,但却将是我们所有人的失败。