塔利班是“阿富汗人民的意愿和选择”吗?

文|唤拜楼

19世纪,当英国殖民者坐着炮舰来到印度的时候,他们发现曾经笼罩着神秘面纱的东方生活是如此的前现代和“野蛮”。

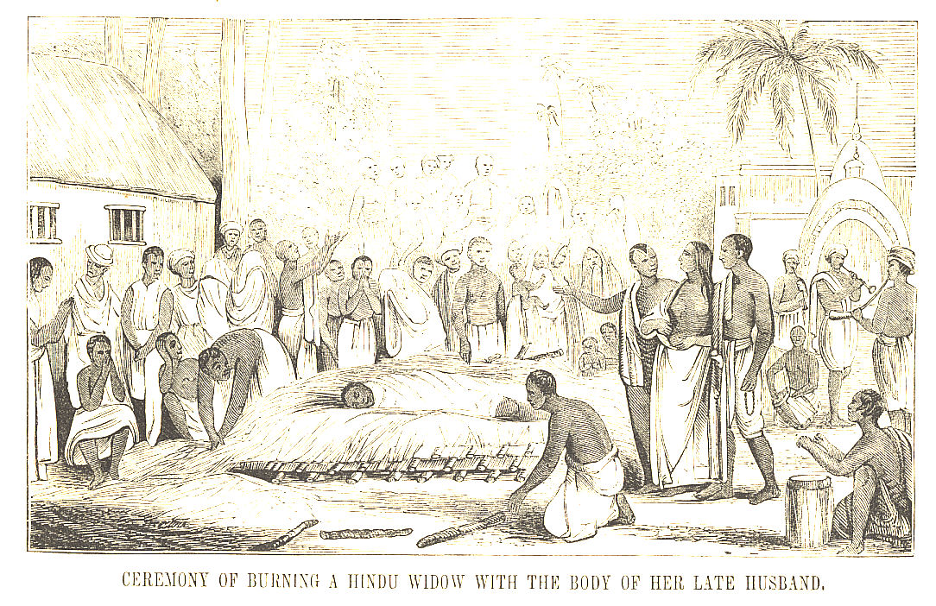

在印度,曾经有一种叫做娑提的习俗。大概就是愚蠢的神话要求妇女在丈夫死后(一般是葬礼上)自焚殉夫以表达对先夫的忠贞。习俗伪装在宗教传说的面纱之下,似乎妇女是自愿的,但没有人知道强迫和压迫有没有发生。

随着欧洲列强的入侵,动了恻隐之心的忧郁白人们对如此习俗愤怒不已,当即立法禁绝。可是这也遭到了无数质疑,殖民者怎么可能是解放者?

无可置疑的是,现代性的道德日渐展现了它历史线性的一面。随着无数志士仁人的反抗与斗争,现代化的正义要求似乎日渐趋同:人作为个体的全面自由。在这一进程中,曾经被压迫的种种群体开始觉醒,从工人、被殖民者到女性。而当塔利班在阿富汗横行之际,它的要求却显得与现代化格格不入,要伊斯兰教法、要女性回归中世纪的地位。

这是一段悲惨历史的昭示,作为大国坟场和冷战前线,阿富汗的现代化进程被屡屡打断,从苏联入侵击毙阿明,到美国扶持的腐败政府。伊斯兰原教旨与普什图民族主义在这里找到了最合适的土壤,因为当地人要求的东西并不高:安全,秩序,尊严。普什图人热情好客,在21世纪的阿富汗与巴基斯坦的广袤边界中过着前现代的古老生活。他们砍掉小偷的手、挖掉通奸者的鼻子,种种暴行并非由于本性残忍,而是社会极化与苦难历史的双重恶果。

从某种意义上说,塔利班也许是部分阿富汗民意的选择,它是一个痛苦的选择,也更像是一种虚无的鸦片。选择了塔利班的人们认为加诸于自身的苦难是由于外国的殖民者,是腐败的特权阶层,所以他们用脚投票地表达自己的抗议。可惜的是,退回到前现代绝非最优解,喀布尔政府不值得保卫,转向宗教原教旨绝非认识清楚了自身压迫的来源。更可况喀布尔乃至阿富汗各地的老百姓却根本没得选。但阿富汗人的选择更昭示了我们这个时代更为悲哀的一面:在理想主义日渐破灭的日子里,强权与利益意味着一切。阿富汗左翼在苏联的暴行中毁灭,自由主义的精英们禁止不了绵延不绝的爆炸袭击,安全主义话语带来了发动暴力者本身,只不过,他们这次以统治者的面目成为了秩序的维护者......

而当舆论照回弊国,则让人觉得可笑。

我们无法共情,我们将他人的苦难当做笑料;我们赞美敌人的敌人,我们身边全是敌人;只有自己的行为才正当,我们的作奸犯科理所应当。