中国人的两个自我

1

有一位“飞奔的马达”,在B站长久关注视频之后,发现一个很有意思的现象:

凡是关于宏观层面的视频,比如国内的产业升级和国际关系等,弹幕普遍都是极其乐观向上的。基本上就是我们一天天好起来,敌人一天天烂下去。然后只要持有这种观点的主讲人也能获得很高的赞。而到了中微观层面的视频,比如房价或者年轻人生育等等,弹幕普遍又悲观得不行。基本上不是彻底放弃躺平就是宣泄不满。然后任何还试图劝大家乐观一点,现实没那么可怕的主讲人都会被喷。

如果假设视频一家的受众是固定的,即青年群体,那么我们会看出这么一个奇特的现象:他们在对于国家前途无限乐观的同时,对于自己的前途却极其悲观。然而很明显,这两者是根本矛盾的。

为什么网络时代的中国年轻人如此“精分”?他无法解释,只是说,这或许就是“属于我们的狄更斯时代吧”——“这是最好的时代,也是最坏的时代”。

2

很多时候,同时持有这乐观和悲观两极看法的,的确是同一拨人。像这样看似矛盾的现象,普遍存在于我们身周围,也并不仅仅只是在B站上如此。

怎么解释这样的心态?有人觉得这只不过是“沾沾自喜的奴隶”,也有人怀疑这是“信息割裂”,宏大叙事选择性报道了更多乐观愿景,而微观个人生活则是切身感受到的,却被压抑了,“对宏大叙事不满能发出来吗?可不就只能吐槽下私人生活?”但这就意味着“宏观乐观是假乐观,对自身悲观才是真悲观”,然而很多人确实两者都是真的,至少他们自己是这么看的。

然而这“精分”吗?在一些人看来,这并不精分,完全合理:国家未来可期,有长远稳定的增量,但我自身的处境却是当下的、实时的,远水解不了近渴;更何况,总体有增量是不假,但要落到每个人头上,却还有个分配的问题,如果不是相当级别的既得利益者,身为草民又能分到多少?

这样的想法确实也颇具代表性,也对应于年轻一代近年来一种很常见的情绪:国家是好的,自己所受到的压榨和剥削是资本家的事。

甚至这并不仅仅是资本的问题,也折射出人们对阶层固化的焦虑、对不平等的敏感。因为照这个逻辑来看,总体上是没问题的,问题出在分配机制不合理上。

事实上,这几年流行的宫斗剧、内卷化都透露出这样的心态:无数人在一个封闭的系统下竞争有限的资源,此时人们最直接的对手就是同侪,而特别寄望于那个高踞在顶端的权威是公正、公平的,只要努力了,就理应获得自己应得的。

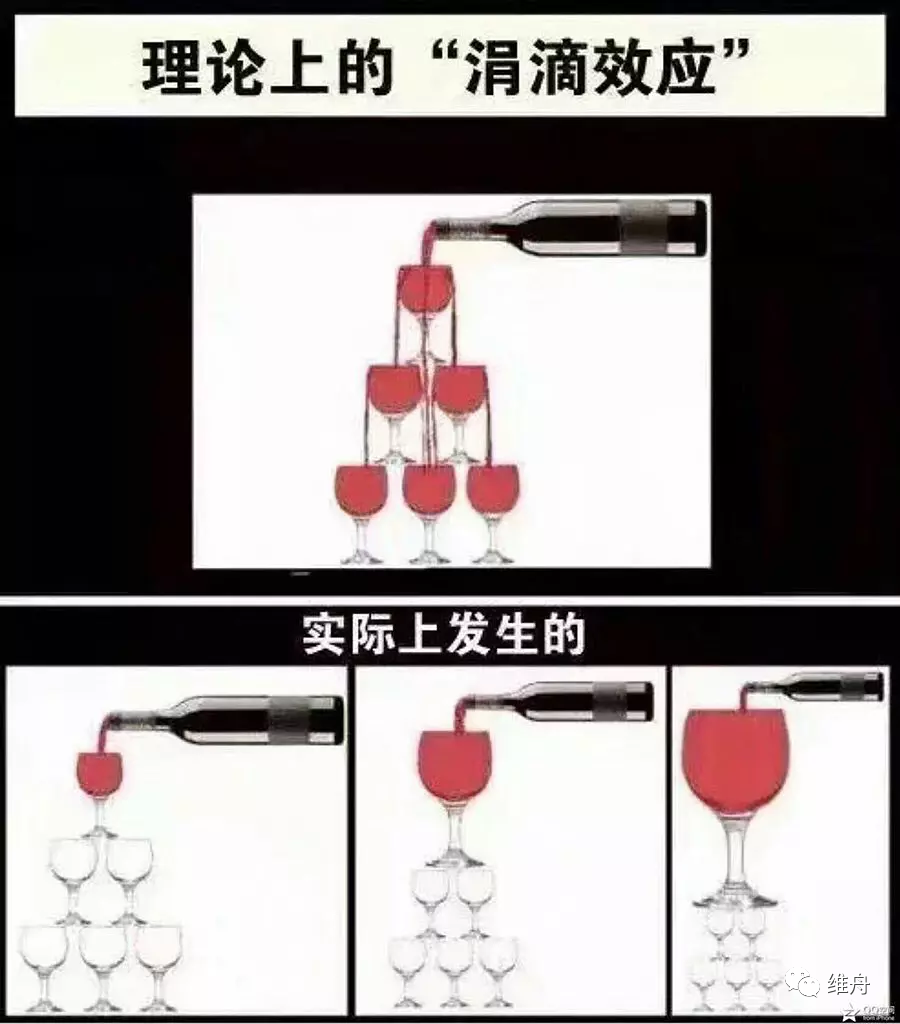

网上流传的对“涓滴效应”的重新解释:酒瓶里的酒(总量)可能不变乃至变小,但却并未通过涓滴效应下渗,因为都被上面截留了

这种心态并不像看上去那么奇怪,甚至也并不新鲜,古往今来都有人“反贪官不反皇帝”——全局上是好的,只是下面的人执行出了问题,因而人们常常哀叹“要是君王/皇帝/元首知道就好了”。

即便是在自由主义的故乡英国,工党在抛弃土地国有化这样激进的纲领之前,也从未获得社会主流的认可,因为人们寻求的并不是推倒重来。Michael King观察指出:“不管人们的背景怎么样,他们很少希望‘打碎’资本主义制度:多数人仅仅希望那一制度能够对他们的各种需求更加敏感。”

至于在中国,这样的传统基底就更为深厚了。张爱玲曾说过,中国历史上的反叛往往是以“清君侧”的名义发动的,认为自己所受的苦难只是因为那个唯一的权威受蒙蔽所致,“梁山泊也只反抗贪官污吏,虽然打家劫舍,甚至于攻城略地,也还是‘忠心报答赵官家’。”

在近现代的中国史上,像这样的“忠诚反对”是屡见不鲜的,人们即便对自身的处境有怨言和不满,但真诚地相信总体上是好的,只不过缺乏训练和不守纪律的基层干部出了“偏差”,“和尚把好好的经念歪了”。既然如此,那就越发需要权威的介入来“纠偏”。

这样,问题往往就变成:如何才能让自己的声音被上面听到,使它免于受蒙蔽?也正因此,在中国传统中,无论对“清官”还是所谓“微服私访”的传说,都有着执着的迷恋,人们似乎没有想过,这种“下情难以上达”的机制本身就是有问题的。

3

在我看来,只有将这看似矛盾的两方面结合起来,才更能体会到当下中国人心态的复杂性,那是深入灵魂深处的挣扎。

可以说,中国人有两个自我,一个是“作为国族一分子的自我”,当国族强盛时,自己也与有荣焉,为之振奋;另一个则是“作为私人个体的自我”,和宏大叙事无关,只是自己的现实处境。后者越弱,越渴望融入前者,以此摆脱卑微痛苦的个人现实,“我不要成为我,我要成为我们”。

黄俊杰在《儒家思想与中国历史思维》一书中就敏锐地意识到,钱穆史学特重“人”的因素,“但是,他所谓的‘人’是指作为社会群体之一分子的‘人’,而不是现代意义下的、原子论(atomism)意义下的孤零零的‘人’。”正是因为中国狂飙突进的现代化进程拆散了传统的社会纽带,才使个体获得了自由,但也因此将他们抛入一个“人人各自为战”的现代斗兽场,任由他们独自面对孤独与困苦。身处其中的世界如此茫茫无际地巨大,相比起来个人也就显得前所未有地渺小。

如今,有各种各样的外部力量,从四面八方挤压着我们的生活,而个人似乎除了“调整下自己心情”之外就别无选择。对此,哲学家陈嘉映前些年就曾说,其实我们“无法只靠调整一下心情就变得幸福”,因为人活着是需要意义感的,“要跟身外的什么东西连到一起,连不到具体的东西上,就连到很遥远很普遍的东西上,国族主义,或者更加普遍的,共产主义、普世道德等等,把自己连到一个大的观念那里,我们就觉得自己的生活有意义了”。现在的问题是,这种连接的感觉往往是虚幻的,“并不当真给你的生活带来什么意义”。

在这一点上,正折射出中国社会转型的阵痛:随着现代化的推进,个体正在从原先的社会网络中脱嵌出来,但却发现必须独自面对难以名状的庞大力量,不由自主地产生一种巨大的无力感。这催生出两种看似相反的渴求:既激烈捍卫个体权利,同时又在虚弱无助的时刻,想要加入一个强大的存在。

没必要因此去指责人们“精分”、“对自身不自信”,毕竟这是人之常情。没有切身经历的人,很难体会到原子化的个体在面对现代化的洪流时那种惊心动魄的复杂感受:如果说传统既保护了人又压抑了人,那么现在则既赋予你自由,却也丧失了现成的依靠。此时,孤独和无助是在所难免的。

事实上,几乎每个国家在现代化的过程中,都经历了这样的阶段。只不过,英美的道路是在确保个体自由的同时,逐渐完善社会制度,保障其权益和福利,支撑他面对不可知的风险;而另一些国家则走了一段弯路:虚弱的个体被重新整合进巨大的集体(无论是“种族”还是“民族”)之中,个体被要求为大集体的存续而活着。

这两种未来,在当下似乎都有可能:哪怕是卑微的工薪族,一旦采用国家叙事,似乎首富马老板也立刻变成了不值一提的蝼蚁,这样危险的力量感一旦泛滥就很容易越过边界;但另一面,中国人对自身的权利意识也确实从未像这一代年轻人这样强烈,很难设想他们会像五四那一代知识分子那样,完全牺牲自我地“舍小家顾大家”。

恰恰相反,现在倒是出现了一种新的现象,所谓“精致的利己主义者”,其实就是“通过成为集体一员来为个体谋利”,换言之,“成为我们”是手段,“成为我”才是目的。尽管这遭到了普遍的道德声讨,但我相信,拥有更明确自我权益的新人,将会使几千年来难以启齿的“私利”正当化,最终真正在“以人为本”的基础上解放中国人。