再论义和团 【壹】

义和团属于一类会道门组织。又称义和拳。义和团运动,又称庚子国变,庚子事变,拳乱等等。《义和团教门源流考》认为义和团起源于白莲教。(作者劳乃宣,等韵学家,清末官员,同治十年进士出身)白莲教为满清严禁的邪教组织,属于格杀勿论的秘密组织。当然这只是一种说法,义和团是不是白莲教的支流教派另有争论。义和团在中国历史教科书中被誉为“反帝爱国运动”(人教版高中历史必修一)也是五毛粉红喜爱提及的群众运动。1952年5月,人民英雄纪念碑兴建委员会组成,1953年1月19日,薛子正传达毛腊肉关于浮雕题的指示:“井冈山”改为“八一”;“义和团”改为“甲午”……可见义和团荼毒之广,都快入选浮雕主题。不论是当时还是现在,批判义和团的人不缺,但为义和团招魂,甚至打着祖宗旗号招魂的,很是罕见。老舍《正红旗下》笔下的多老大,《茶馆》中常四爷,写了俩个人物。一个是所谓的“教民”,入洋教的旗人;一个是拳民,入义和团的旗人。这两部作品都有流传,也是现在大陆给中小学孩子的课外读本。茶馆写于1956年,正红旗下写于1961~62年。版权属于北京人艺。可以说,义和团在大陆历史中,文艺作品中都是一个正面的形象和组织。近些年关于义和团负面性的评价,也多被五毛粉红,和大量普通人所鞭笞。

农民起义都被视为正当性是中共早期历史观之一。为的目的还是自己造反的正当性和阶级斗争理论。义和团虽不是农民起义,但由于其盲目排外,也被拿来做为“反帝”的象征。真实的历史往往是荒唐且血腥的。靠发明出的历史,目的性为了维护政权和引导民族情绪,只是义和团似的情绪,不仅毫无章法可言,也无任何作用。

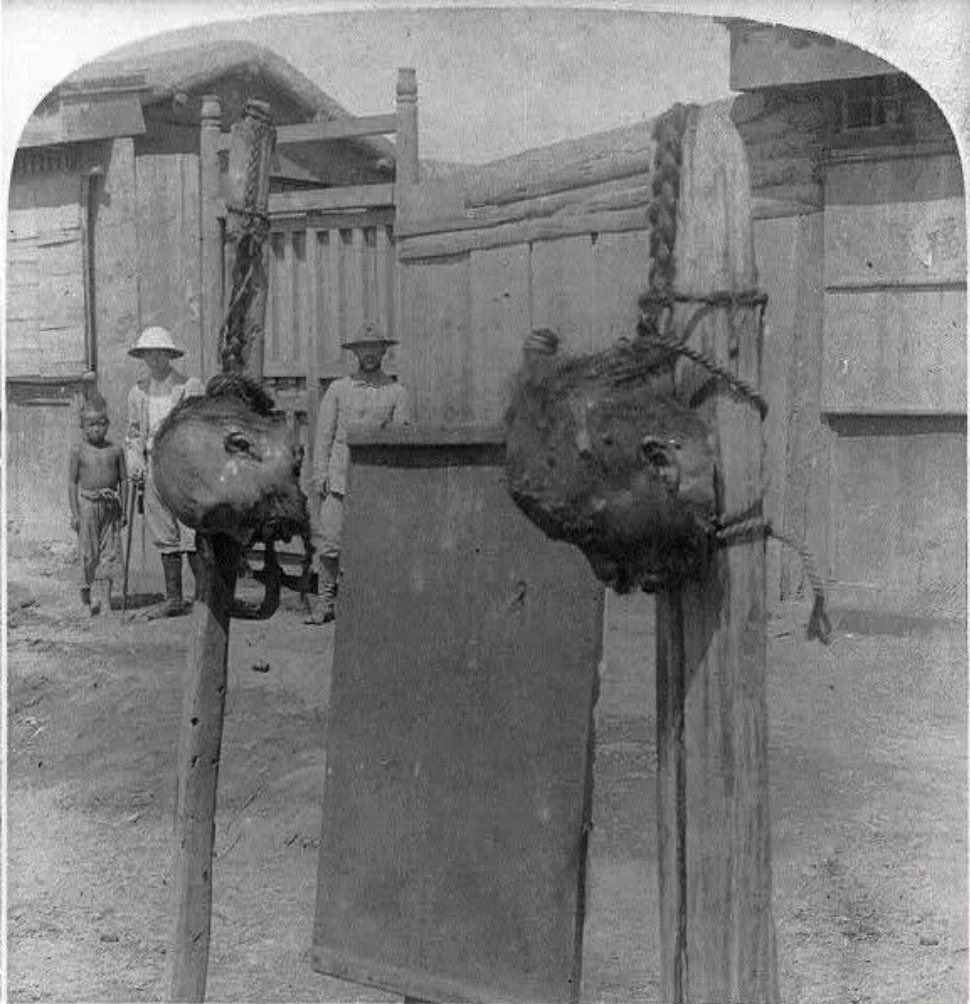

山东,直隶的义和团是造成京师震荡的主要群体;东北义和团则造成了更加复杂的问题。义和团产生的思想和土壤,对比日本的新选组(排斥西洋,拥护德川幕府),更突出乌合之众的破坏性和费拉性。义和团是松散的组织,也无具体的政治纲领。往往无恶不作,作奸犯科。义和团多次利用官府,也被官府利用。它不像东学党那样,也不似太平天国,捻子军,回乱(陕甘回民起义)。义和团杀的最多的就是清兵和老百姓,却打出口号“兴清灭洋”,说一套,做一套,教首敛财,徒众为贼,落得血腥下场之前,拳民依然犯下大孽。可悲的是影像记录多位洋人拍摄,未能拍摄义和团的暴行,不能直观示与世人。

晚清时期,灾荒频发。从1840年到1911年短短的70几年中,可以说是年年遭灾、岁岁都是灾年。就其中的重灾年份来看,40年代,黄河连续决口,随后是秦豫大旱,紧接着是接连3年的东南各省的大水;50 年代,旱蝗严重,瘟疫流行,黄河改道;60年代,洪水泛滥,永定河多次决口;70年代,北方持续干旱,“丁戌奇荒”惨绝人寰;80年代,发生全国性大水灾,黄河连年漫决;世纪之交则干旱严重,赤地千里。1846—1847年的秦豫大旱、1876—1879年的“丁戌奇荒”、1899—1901年的北方大旱等都算得上特大干旱,其发生间隔只有二、三十年,周期是相当短的。具体到某个省区,情况也是这样,比如说山东、广东、直隶、安徽等省水旱灾害发生的频率都是相当高。1841年(道光二十一年)东河祥工用600万两,1844 年(道光二十四年)修筑东坝1 190万两,咸丰初年丰工400万两,1898年(光绪二十四年)郑工1096万两。就清政府的财政收入来看,道咸时期是4000万两左右,同光以后也不过7000—8000万两,而“河工几耗三分之一”。

1898年黄河洪水,1899年、1900年山东、河北又连遭大旱;同时,山东又遭虫灾。迷信的百姓遂迁怒基督教和教会,认为是他们得罪了老天爷,义和团的反教揭帖就说“天无雨、地焦干、全是教堂止(遮)住天”。《天津政俗沿革记》中记载:“光绪26年(1900年)正月,山东义和拳其术流入天津,初犹不敢滋事,惟习拳者日众。二月无雨,谣言益多,痛诋洋人,仇杀教民之语日有所闻。习拳者益众。三月仍无雨,瘟气流行。拳匪趁势造言,云:‘扫平洋人,自然得雨’。四月仍无雨。各处拳匪渐有立坛者”。当时某个传教士也说:“雨水对我们来说意味着安全,正是由于久旱无雨,他们才在这里闹事,并不是因为义和团……他们本来都是安分守己的人,但他们现在被饥饿折磨得绝望了”。据杜金印回忆:“庚子年前总是涨大水,穷人的日子真是没法过。”据张恩回忆:“庚子前一年没收成,蝗灾水灾各种灾都有。”据张恩喜回忆:“李鸿章做直隶总督的时候,三年两头涝,老百姓吃野菜稗子。”但1900年天津是大旱。<摘自维基百科>

天灾人祸是造成流民的原因之一。连年天灾,连年兵乱。加上北方的满汉冲突,土匪等等。结社在当年不是什么稀奇事,一般官府是不大管的。很多组织在官衙里俱无名册。结社自保,不仅能在天灾面前有个帮扶,也能在走投无路之时出去剪径逞凶,甚至挖坟掘墓。越是血气方刚,孔武有力的人,越能在持续的暴力冲突中(争地,争水)出头。因此,打着习武的旗号,是司空见惯。再加上官府财政收入,在同治前后越来越依靠洋关(海关税)。收上的税,一半用来维持朝廷运营;一半给予湘,淮,八旗等充饷;一半用来作为保证金和对外赔款。直隶,山东的海关银并不是当地督抚支配,而是要用到全国各地。洋人运作的海关当然比大清国的税务更高效清廉。即使满清有一系列赈灾济贫制度,还是架不住贪官污吏横行肆虐。同光年间欧阳昱的《见闻琐录》记载了这样一件事,苏廷魁担任河道总督期间,黄河在河南境内决口,与河南巡抚奏请100万两堵塞。苏是一位正直的官员,他“亲督工,买料俱亲经手”,工程结束后,还剩30万两,巡抚主张瓜分,苏不肯,奏缴还部。结果,巡抚“未遂其欲,恨甚,……奏弹之”,户部因为“向来河工告成,无不浮冒虚报者,外得十分之七,大小瓜分,以三分贿部,遂不驳。今苏公缴还余银,除此陋规,部中亦恨”。于是,部里想方设法在苏的奏折里挑出“不合例数条,同参”,这位不同流合污的官员竟“革职归”。后来,任道镕为河南巡抚,“亦值某处决口,其请缴银”,结果也是“被奏劾,革职去”。作者感慨地说,“盖河工积弊,以夸张其事,多请公款为能事,开报虚数,各饱私囊为长策。而二公于污秽之中,独欲显其清廉,宜乎犯众忌而不得安于其位也”。(注:欧阳昱:《见闻琐录》,第91页。)当时流行一句话:“糜费罪小,节省罪大”。(注:《魏源集》上册, “筹河篇”, 中华书局,1976年,第388页。)

在具体的工程中,管工者偷工减料积习相沿,有“文官吃草、武官吃土”的说法,前者指文职在采办物料时贪污中饱,后者指武职在堤工中中饱私囊。1868年(同治七年)黄河在河南荣泽决口,当时的口门不过30余丈,由于管工者“查料及买土者,通用作弊,上下交欺”,“钱粮料物不凑手,以至水淹严重,形势大变”,一月后,决口不仅未堵上,反而刷宽达200余丈。(注:李文海等:《近代中国灾荒纪年》,湖南教育出版社,1990年,第273页、第364页。)1887年(光绪十三年),黄河在郑州决口,洪水淹及几省,数百万灾民无家可归,这次决口就是由一个鼠穴(一说獾洞)引起的。当初,夫头估计200仟就能填实,河署管理工料的李竹君私吞了大部分,工人只到手40仟,只用树枝架入穴内、盖上土了事,结果大溜顶中,由此处决口。再加上李“平日克扣侵渔,以致堤薄料缺”,出现险情时“河干上曾无一束之秸,一撮之土”。(注:李文海等:《近代中国灾荒纪年》,湖南教育出版社,1990年,第273页、第364页。)这可以说是政治腐败导致黄河决口的典型事例。当时流传着这样一句话:“黄河决口,黄金万斗”。贪官污吏为了侵吞中饱,甚至希望黄河决口,“以有险工有另案为己幸”,“久不溃决,则河员与书办及丁役,必从水急处私穿一小洞,不出一月,必决矣,决则彼辈私欢,谓从此侵吞有路矣”。(注:《魏源集》上册,“筹河篇”,中华书局,1976年,第388页。)【摘自《晚清灾荒频发的政治原因》,康沛竹】{灾荒背景}

因此,府,县等地的官员在面对天灾时,少有作为。教堂教士在荒灾之时,勘灾赈灾,又被诟病和士林诬陷,且事迹不被宣传。教会和教民能够深入内地,且传播开来,大部分教士都可谓风尘仆仆,呕心沥血。满清官场自同治朝大震动后(从两宫偏倚湘军,到马汶祥案,杨乃武案敲打湘军。)又遭光绪年戊戌变法影响,守旧势力和满人大臣开始占据上风。面对义和团,“拳会蔓延,诛不胜诛,不如抚而用之。”

晚清涉及洋务,尤其是教案,是重中之重。前有马神甫事件,马嘉里事件,天津教案,后有巨野教案等等。曾国藩在处理天津教案时,即使证据确凿,系民人杀伤教士,造谣生事。也忌惮朝廷清流弹劾和士林反洋教口角是非。修约,换约,教案。在盲目排外的“政治正确”之下,每每酿成大祸。清政府于1882年,1884年强迫朝鲜签订一系列不平等条约,设立仁川清租界。若中国人感列强侵略无耻,面对朝鲜人,又如何自处?清政府于上海公共租界前期收取人头税,地税,厘金。又从租界获取武器,弹药等等。租界也成为各类革命党与下野政客的庇身之所。(不用大清律令,采各国习惯法)中共一大,正是先于上海法租界内召开。租界对朝廷即有利,也有弊。

早些刘铭传剿西捻,与僧格林沁麾下陈国瑞生隙。据传陈军为抢夺枪支财货,辎重,粮食,军饷而闯入铭军大帐杀伤,双方火并有传死亡达五六百人。刘铭传愤而拘禁陈国瑞。因此,曾国藩居中调停,即要照顾自己湘军(淮)一系,又要安抚不同派系,兼之应付朝廷,可谓举步维艰。滇案也是在这种目无法纪,毫无军纪军官授意下发生。可能为抢夺财物,枪支等,也可能憎恨洋人。因此,天津教案时,洋人指名道姓要惩办(枪毙)提督陈国瑞。其唆使天津流氓,水匪,官民仇视洋人,甚至杀害教民,神父。1870年陈出任天津提督,靠山奕譞,奕譞激烈反洋教,陈根本不把三川通商大臣崇厚放在眼里,崇厚派人将教堂前的浮桥折毁以阻人前进,陈国瑞却派人重搭浮桥,并立马桥头为群众助威。处理天津教案时,曾国藩拒绝了法国提出的处死陈国瑞及天津府县官员张文藻、刘杰等三人的要求,但曾国藩又不能不提审此三人,结果张、刘送押解刑部,由刑部判决将此二人发遣黑龙江赎罪。陈国瑞深得奕譞厚爱,已到京城避难,不能不到天津接受审讯,奕譞派员伴送至天津以表示对其关爱。曾在教案中调来铭军三千人助阵,进剿水匪,稳镇士气,也不至于无亲兵可用。派系林立,官军不振,也是以后义和团得以流窜的原因之一(漕运路线上起天津等,下至武汉,湖南,广东多有水匪,如小刀会等等会道门组织,水上黑社会,他们杀人越货,因通商口岸商贾云集,因此,平时靠码头卸货,背地里如水浒传张横“到得江心,且问你吃板刀面还是混沌。加上地方绿营,水师等腐败且沾亲带故,或亦官亦匪,得到打点,因此除非官府主动进剿,否则放任自流。此类地方鱼目混珠,容易引发外交纠纷,试想洋商被打劫杀害,后果不堪设想,而义和团运动前后,教案层出不穷,终于使得列强下定决心远征)

戊戌后康梁流亡海外,自称有光绪衣带诏,号召各地督抚清君侧勤王。西太后不悦,所谓君辱臣死,一时间,北京旗民和满官以及憎恨洋人的,废科举后的士人们,都觉得民意可用。但还未见识到拳民的暴戾。中国官场,向来是舆论先行。吹得风去,则事可成。西太后模棱两可的态度,尤为关键。

义和团的流窜杀戮之旅

民间私自结社,历朝历代都是大忌。早在戊戌年(1898),便有梅花拳师赵三多打着“义和拳”的口号于山东冠县起事杀戮教民和围攻教堂。后被官府弹压。其残存余党流窜山东,传至朱红灯,乃发扬“神拳”为“义和拳”。1899年秋天,在鲁西北,于清水、朱红灯,心诚和尚带领的反教运动开始登上舞台。9月17日,在鲁西北的平原县发生民教冲突,平原知县蒋楷前去弹压。10月9日,朱红灯率高唐、茌平、长清等地义和拳众二三百人开赴平原县。朱红灯整齐队伍,正式竖起了“天下义和拳、兴清灭洋”旗帜。11日,知县蒋楷率领勇役数十人前往弹压。朱红灯指挥拳民击败蒋楷。蒋楷向上级要求派兵。16日,济南知府卢昌饴、统领袁世敦带兵前来,一开始劝谕朱红灯解散。朱红灯抢劫之后转移,于17日晚,率两千多团民移驻森罗殿,准备攻打恩县城西的刘王庄和庞庄的教堂。18日,朱红灯率团民在森罗殿与前来弹压的清军七百人交战,激战数小时,击毙击伤清军十余人。在此次战斗中,拳民第一次自称“义和团”,而且此后这个称谓的频率越来越高。森罗殿之战后,朱红灯趁机转移,退回茌平。毓贤认为蒋楷处事不妥,弹压实属孟浪,将蒋楷革职,永不叙用,袁世敦受到了撤去统领之职的处分。镇压义和团的人受到了惩处,使得许多人认为毓贤在支持义和团,自以为受到了毓贤的嘉许。11月初,茌平义和团竖起了“毓”字黄旗及山东巡抚部院“保清灭洋”大旗进行活动。11月,朱红灯、心诚、于清水率人开始对禹城、茌平、长清、博平各县的天主教教堂和教民频繁发起袭击。4日,他们袭击禹城县苗家林的四户教民。8日在刘家集袭击教民,又袭击长清县李家庄李公堂家,夺取银钱,拐走其父,要求赎金二十千文。9日,掠夺王香老庄的教民;袭击长清县的郑家营和朱庄的教民;当夜,入茌平张官屯,掠夺教民之家并放火焚烧,又将教民王观杰杀害;向马沙窝的教民父子三人勒索赎金。9日、10日、11日,连续抢劫梁庄、姚家庄、吴官屯、小张庄、八里庄、焦庄的教民。11日,来到博平县,抢夺和绑架教民,要求赎金。14日,烧毁博平县玉皇庙庄教堂与十九户教民房屋。15日,烧打茌平县大张庄教堂,其后强制教民背教,要他们请戏班唱戏作为赔偿。17日,朱红灯、心诚袭击了吴庄、杨庄,得银七百两,接着又袭击了博平县的教民。在17日,拳民因分这七百两银子起了内讧。21日,朱红灯被拘捕;同日,赵官镇李继浩率十余人袭击了长清县辛店屯的教民王鸿庆等六户人家,胁迫他们用银子赎“跟从洋教罪”,请戏班子演戏三天,去县城申请退出教会;然后又去南水坡庄,要挟三户教民拿出罚钱和酒席钱,更让教民写下“背教文约”。23日,心诚和尚被抓捕。24日,李连江、李开木等人袭击了马官屯的教民。25日,于清水到禹城县抓了教民作为人质,26日袭击了禹城的房家庄。此时禹城当局接到毓贤命令后贴出告示:“汝(义和拳)原为良民,因受教民欺侮始聚集以图报复。然,仇怨宜解,且抚宪已既往不咎,受此莫大之恩,故应速速解散。谨勿再啸聚。此乃至要。”

朱红灯在鲁西北开展一系列反教运动之后,山东的教会产生了危机感,陆续与驻北京公使联系,诉说自己极其危险的境况。各国公使、领事的抗议不断增加,并将矛头直指山东巡抚毓贤。就连一向不太多事的美国公使康格也向总理衙门提出强烈抗议,说毓贤将弹压匪徒的官兵以“擅杀之罪”论处,指责毓贤对保护教会和教民的要求置若罔闻。在各国公使的压力下,清廷终于让步,于12月将毓贤解职并召回北京,由袁世凯接替。12月6日,上谕下达,吩咐毓贤“来京陛见”。7日,毓贤答复:“俟袁中丞接印,遵即北上。”

12月4日,李继浩、官东岭、王成章在仁里集附近的辛店屯向教民勒索钱财。6日,李继浩胁迫教民办迎神赛会,逼迫教民背教。8日,李继浩、官西岭、汪昌沅、朱启明在辛庄勒索。20日,官东岭、朱启明等人袭击燕家窑孔家。21日,袭击柴家洼教民,索取赎金。24日,袭击三官庙平民魏家,南乡的封家庄、李家庄教民 。 24日,毓贤在离任前处死朱红灯、心诚。毓贤离职后到北京觐见西太后,向她提出招安义和团;之后获得调任山西巡抚。26日,袁世凯抵达济南。26日白天,有一支拳民队伍到平阴县毛家铺抢劫教堂和数户教民;当晚,有约两百拳民袭击了平阴县的白云浴天主教堂。28日,拳民袭击翟家庄教民。30日,拳民袭击薛庄教民;同日,甲士卫等人火烧了袁儿庄的教堂,烧死一名妇女;这日,赶往平阴的英国传教士卜克斯(Sidney Malcolm Wellbye Brooks)路上遇到三十名拳民,被抓。晚上,卜克斯趁机逃跑,后被追上打死,头也被斩掉。1月2日和3日,拳民袭击南方寺头庄。

袁世凯来到山东之后,采取了与毓贤不同的作法,他认降神附体为邪术、拳会为邪教,主张严格取缔,下令张贴解散拳会的告示,要“于各府州县村庄通行张贴,以期家喻户晓”;还大量刊刻劳乃宣所著的《义和拳教门源流考》,宣传义和团即白莲教;采用行政手段调动各级地方官、乡绅的力量来实行查禁,责令“各村首事庄长出具不得设厂习拳甘结”,要求各村庄的庄长劝导乡民“不得设厂习拳、聚众滋事”;对各处拳厂,认真查封;把大部兵力分布在交通要道驻扎,将各地义和团分割隔离,阻止其流动和聚集,用小部巡查、晓谕、弹压。如此,袁世凯使得山东的义和拳活动渐渐沈寂。山东的义和团分两路大军进入直隶,一路从山东德州进入河北沧州,另一路从河北白洋淀进入天津。

直隶总督裕禄初时对义和拳会比较轻视,在1899年12月答复袁世凯时说:“近日查该拳匪情形,并无大技俩,但能捕获首要,胁从自易解散。”他对滋事的拳民极力镇压,但对拳会的态度则较为模糊,直到5月清军统领杨福同在涞水被杀之后才意识到问题的严重。

1900年1月11日,慈禧颁喻旨,要求地方官只需查拿滋事的匪徒,无须过问练拳的和平乡民:“若安分良民,或习技艺以自卫身家,或联村众以互保闾里,是乃守望相助之义……地方官办理此等案件,只问其为匪与否,肇衅与否,不论其会不会、教不教也”,承认拳会是“安分良民”、“习技艺以自卫身家”,是“守望相助”之义,而不是“邪教”,无须查拿。慈禧的这一举动代表着一个根本性的变化。清朝律例一向禁止私人结社,把集会结社看做是谋反的潜在因素。戊戌之后,慈禧恢复了禁止结社的政令,以取缔在百日维新期间十分兴盛的各种学会。现在,慈禧的这一政策是在告诉义和团,它是一个合法的组织。

1900年1月27日(庚子年),英、美、德、法等在华公使第一次联合照会,要求慈禧取缔拳会。收效甚微。

3月2日,英、美、德、法、意第二次联合照会清政府,要求在《京报》上发布禁止拳会的上谕。慈禧予以拒绝,并解释说已寄发廷寄,没有必要在《京报》发布上喻。 3月中旬,一位从霸州赶往北京的美国传教士见证说:“行程有数百华里,不过见有两处张贴北洋大臣之(禁止拳会)谕示……地方官虽已接奉此告示数日,犹不愿张贴”。到此时,直隶的地方官员仍然没有危机感,连谕示都不张贴,没有采取有效措施,所以义和团一直向四面扩展。

3月14日,毓贤调任山西巡抚。山西本没有义和团,但是在毓贤的鼓励下,义和团也在山西兴起。这年夏天,毓贤纵容义和团滥杀教民,其卫队数十人都是义和团团民(太原教案)。

4月初,各国公使又一次联合照会,并海军示威。4月16日,京报上发表了直隶总督裕禄要求禁拳的上奏。4月17日,京报又颁发上谕,重申不禁拳的精神。4月21日,慈禧太后又颁布上谕,重申“只问匪不匪,不问会不会”,与1月11日的上谕精神一致。慈禧政策的反复性和随意性,让各国公使失去了对它的信任,觉得再在此事上纠缠也没有多大意义,遂放弃在此事上的要求。义和拳会继续蔓延。<摘自维基百科>

敷衍洋人,自行其是。这才是中国近代史关于义和团的真相。煽动农民排外,挑起事端,一面喊口号扶清,一面不听宣调,与清军作战。名为义和团,实为流寇。