反思荒誕人的處境|圍爐共讀會《局外人》上

張潮於《幽夢影》有言:“少年讀書,如隙中窺月;中年讀書,如庭中望月;老年讀書,如臺上玩月。皆以閱讀之淺深,為所得之淺深耳。”2021年的暑假,圍爐開展了線上讀書會,邀線上的各位書友共同討論閱讀中的所思所想。書友們有著多元的教育背景和閱歷體驗,當圍爐成員推出橫跨文學、藝術、心理學、人類學等多個題材的6本書為讀物,諸位讀者對文字展開了興致勃勃、妙趣橫生的討論。即便是少年讀書,亦能超越時光閱歷帶給人的局限,在討論的碰撞中遠航思想之帆。

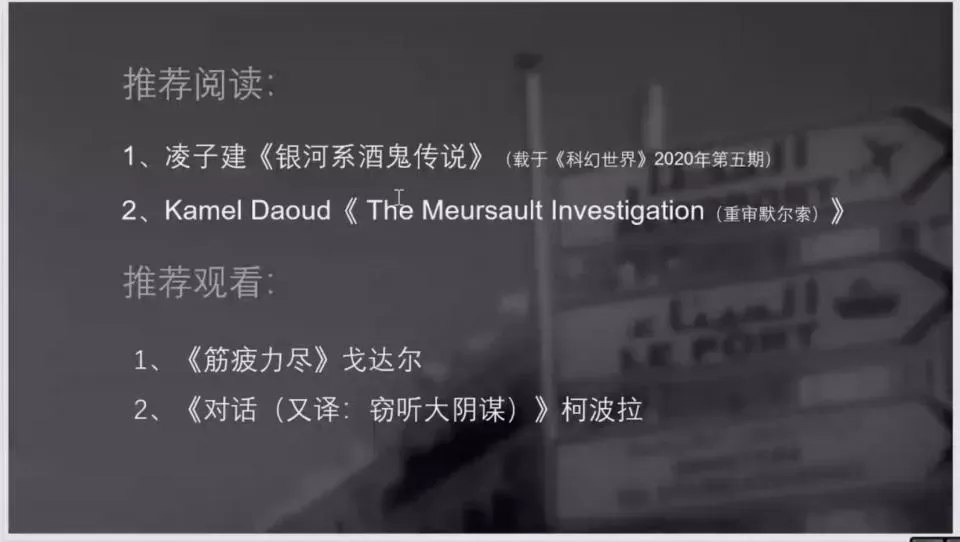

《局外人》共讀會已完成對本書第一部的討論,特將討論的內容節選在案,以期思想經脈之觀摩。第一部主要講述了主人公默爾索自媽媽去世到三次海灘之行給他帶來牢獄之災這之間日記式的生活故事。在第一部,他的故事圍繞著老闆、養老院的院長、門房、瑪麗、艾瑪紐埃爾、塞萊斯特、薩拉馬諾老頭、雷蒙、一個機器般小個子女人等人展開,在人物狀態的比較分析中,我們發現了默爾索身上“荒誕人”和虛無主義的特徵,就像本書譯者徐和瑾在譯後記裏所說“建立在自然和社會對立的基礎之上”,自然與社會、荒誕與反抗是兩對理解主人公精神世界的關鍵概念。

-

Host袁洋

大家好,我是《局外人》讀書會的Host袁洋,在中國政法大學讀大三,專業是社會工作與法學,是圍爐運營組的新成員。在上一學年“法律與文學導論”這門課上接觸到加繆《局外人》這本書,它對我理解世界的角度產生了極大的影響,囙此想借著線上讀書會的機會,和來自五湖四海和多元年齡段的人一起討論這本書,既分享熱愛,又啟迪明智。

1

當我打開這本書

“文學作品就是力量、

愛和意味著征服的死亡。”

——《加繆手記》加繆著,黃馨慧譯,

浙江大學出版社,2016

Host |作者加繆的生平可以概括為“從阿爾及利亞到巴黎”,他1913年11月7日出生在阿爾及爾一個小鎮,父親早逝,家境貧寒,母親一個人把兄弟二人拉扯大,如果沒有小學老師熱爾曼為他爭取獎學金,可能他就早就早輟學了。之後在阿爾及利亞當記者,經過報紙主編皮亞的介紹來到了巴黎,先是作為《巴黎晚報》的記者,不久加入了《戰鬥報》,同時成為地下抵抗組織的一名成員。

他的創作可以概括為“兩個三角”,第一個三角的中心主題是荒誕,以《局外人》、《西西弗神話》和《卡利古拉》為代表作,第二個三角的中心主題是反抗,以《鼠疫》、《反抗者》、《正義者》為代表作。

加繆與薩特原先是好友,兩人都是第二次世界大戰中地下抵抗組織的成員,但是在20世紀40年代末,他們由觀點的分歧走向友誼的决裂。在薩特的《共產黨人與和平》和加繆的《反抗者》兩本書裏,兩人的分歧愈演愈烈;在加繆《致主編先生的信》和薩特《答複阿爾貝·加繆》兩篇文章裏,兩人公開對壘。1956年蘇軍佔領匈牙利,薩特與法共、蘇共决裂;同年,加繆發表《墮落》。然而,薩特讀完這本書後,雖然和加繆再沒見過面,卻認定加繆是他這一生最好的朋友。

誕生於二戰之後的《局外人》,正面思考了世界的殘酷與非理性,面對戰爭帶來的信仰與顛覆重新審視我們走過的道路和曾經相信的科學與進步。二戰之後的“現代人”的狀態是怎樣的?什麼是值得相信的?加繆在這本書裏已顯示出“上帝已死”的思想,當發覺世界的雜亂無章和荒誕不經,面對自然而然推導出的哲學性自殺的命題,人必然選擇自殺嗎?人的出路在哪裡?加繆在這本書裏給出了他自己的回答:“文學作品就是力量、愛和意味著征服的死亡。”正如他的自問自答:“荒誕人能够得到幸福嗎?——應該想像西西弗是幸福的。”

面對如此具有反叛氣質、挑戰傳統與主流的加繆,大家初次接觸他的作品後產生了怎樣的感受和印象呢?

袁銘佑|最早接觸加繆是在高中時期,同桌在讀《鼠疫》,封面是加繆的黑白吸烟照,當時就覺得“哇太酷了”,從此被加繆吸引。我非常喜歡加繆,常常感到和他跨越時空達到共鳴。在他40歲生日的時候,加繆在他的手記裏寫下他最喜歡的10個單詞:世界、痛苦、土地、母親、人們、沙漠、榮譽、窮困、夏天和大海。當這10個單詞一齊向你湧來,你對著加繆的那張吸烟的照片,你會突然被加繆的氣質抓住。還有一句我很喜歡的名言,“所有偉大的行動,所有偉大的思想都有一個微不足道的開端。”和加繆在他作品裏傳達的東西類似,我們都不太屬於當下世界的主流,都有一種人在异己世界的孤獨。雖然加繆也揭示了罪惡和死亡的不可避免,但他也給這個世界撕開了一個口子,光從這個地方漏了出來:他發現世界的荒誕,但並不絕望,也並不頹廢,他給我一種脆弱的堅強感,在絕望中堅持正義,有直面慘澹人生的勇氣。

虞文朗|關於我第一次接觸加繆吧,其實很早就知道這個名字,但是一直沒有去看他的作品。最近加入這個讀書會,又把這本書拿起來重讀。然後我突然意識到自己對這個故事的最後居然沒有一點印象。當時我第一次讀完,我並沒有像剛剛各位分享的那種震撼或者觀念重建,我感受到的,就好像主人公聽見自己母親死了一樣的那種狀態——哦,這本書我讀完了。它結束了,沒有了。在過程中,我常常體會到的,是和主人公相似的東西:他對母親死的冷漠,對自己殺人的全無意識,對漫長牢獄生活的無謂。我在讀的時候我覺得那就是我自己。我理解主人公的每個情緒,而這些情緒不符合他周圍人的預想。好像小說裏主人公的律師說的“一切都是真的,但又沒有任何東西是真的。”這好像就是《局外人》的含義之一。

Host |對!說得特別好,提出了一個特別重要的問題——我們和這本書的關係是什麼?為什麼我們要讀這本書?當我跟著他的視角去看他眼中的“零度世界”,我們從默爾索的眼睛裏只能看到他做了什麼、他周圍在發生什麼,卻看不到默爾索本人,看不到他自己的情感、心理和波瀾。我對默爾索的世界是局外人,默爾索對他身處的世界是個局外人。所以我看完了,就是看完了,好像也沒有別的。其實這就是荒誕的味道。

虞文朗|我覺得《局外人》是個悲劇,我第一次讀完是有這樣的感受。“我的靈魂與我之間的距離如此遙遠,而我的存在卻如此真實。”我很喜歡具有悲劇力量的書,不是說它真的描寫了一個悲劇,而是一種承受了深重的苦難再透過一束微光傳達出希望和愛的力量。我讀卡夫卡,讀《不能承受的生命之輕》,讀顧城和海子,讀余華和毛姆都會有這樣的感受。《局外人》也一樣。

Host |是的,就像羅曼羅蘭的那句話——真正的英雄是認清世界真相仍然熱愛生活的人。《西西弗神話》也在講這樣一件事。雖說看上去是個悲劇,但我認為在《局外人》的結尾,在默爾索的故事的最後,他本人實現了從荒誕到反抗的歷程的昇華——他終於明白媽媽為什麼要在生命的最後再找一個未婚夫。

他實現了對死亡這一人生終點的直面,即直面“自殺問題”,達成了自由(freedom)的境地,他的靈魂已經直面世界荒誕感的叫囂,他的靈魂可以安頓在他所熱愛的世界(我想他一定是熱愛這個世界的),這就是出路,這就是從荒誕中超脫出來的出路。囙此,這本書作為悲劇本身又有著不那麼悲劇的味道。畢竟加繆是海水和陽光下長大的人。這種反抗的可能性以及反抗的管道,也是加繆和薩特的分歧所在。 2

“自然”與社會:

解讀默爾索精神世界的鑰匙

為什麼炎熱這種感覺

對理解默爾索來說如此重要?

為什麼默爾索願意和雷蒙這樣的人做朋友?

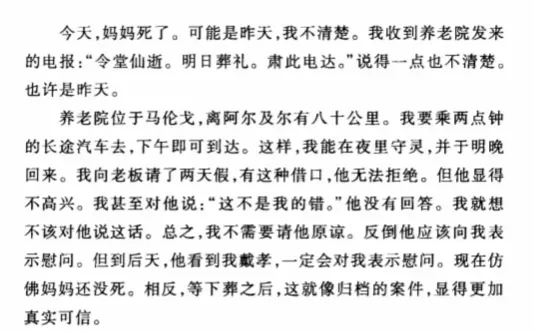

默華|整個故事發生在北非的一個國家,阿爾及利亞。默爾索口中的養老院,在離首都阿爾及爾80公里的馬朗戈。馬朗戈是它殖民時期的名字,現在這個名字在地圖上已經找不到了。阿爾及利亞處在北非,對岸是法國,左邊是摩洛哥。右邊是地中海,典型的地中海氣候僅限於它的海岸。稍往往裏走一點,就變成了熱帶沙漠氣候。默爾索的視角下,有大量的環境描寫。其實“默爾索”這個名字,mersault,就是法語mer(大海),和soleil(太陽)的結合。

默爾索跟自然相處得很融洽,但他和社會的關係卻不太順暢。在整個葬禮上,乃至後文所有的社會場景中,他的行為都非常的被動。默爾索的生活仿佛是“减去一切社會關係之後的剩餘”。囙此在這個意義上,默爾索的生活是建立在自然與社會對立的基礎上的。

Host |你剛剛討論環境的時候提到了一個很有意思的細節——阿爾及利亞的陽光,默爾索頭頂的太陽。為什麼炎熱這種感覺,對於理解默爾索這個人是如此的重要?

葛心茹|關於熱,我也有一個來自生活體驗的自身的感受,(我把它叫做)“虛假與真實的分界線”。就像視線會在高溫中扭曲一樣,這不僅使人無法靜下心思考,並且它會使人升騰起心中的焦躁,就會讓人產生一種强烈的想要掙脫塵世間束縛和秩序的毀滅衝動。

Host |對,就這種感覺是和一個人實在的肉體緊密相關的,大家都有這樣的經歷——當天氣高溫炎熱,不管你在做多麼有意義或有趣的事,一切的行為都變得索然無味了。“沒勁兒,真沒勁兒”。“熱”對一個人的心情、以及整個人的所作所為會有直接性的影響。這恰恰也是默爾索是傾向於“自然”的人的一個體現。

讓我們再回溯文字,看看有沒有其他可以與“自然”與“社會”這對概念相呼應的點。

王嗚咪|我比較感興趣的是雷蒙這個人。他對外是紙老虎式的虛張聲勢,唯唯諾諾,體現在他會和街頭的人因為一些口角而打架,員警來了又會很快服軟,但是他對女人又是“重拳出擊”。默爾索要和雷蒙做朋友的原因,不是因為他和雷蒙一見如故,或者臣服於所謂的“男子氣概”,只是因為雷蒙說“我想和你做朋友”,而默爾索沒有否認,所以他們成了朋友。但是這段友情在雷蒙看來只是利用,所以才會在默爾索幫他寫完信後才會說“好了,現在我們是真正的朋友了”。我反復翻了這兩章之後發現,默爾索對雷蒙其實是沒有態度的,不是說依附他、順從他、心甘情願地吃下這個道德不義的虧,而是他單純是沒有任何想法,一種順勢而為。

Host |說到這裡,和雷蒙的交往這體現了默爾索身上一個很典型的特徵——無動於衷(indifferent)。他的行為具有被動性,他的所作所為都不是主動去做,而是偶然的,就像雪花一樣飄在他面前,所以他就接住這片雪花。接住這一片和接住另一片,它們之間沒有任何區別。

默爾索對社會道德無動於衷,他看上去不相信這些社會建構的文化傳統,那麼他的世界秩序是怎麼樣的呢?相較於他對社會道德的冷漠,我們發現默爾索對自然有著偏愛。

這裡“自然”的含義,不僅僅是說他對自然風物的熱愛,比如對海灘、烈日、海水、星空、夜色這些美好的東西帶給他的欣喜;第二個層面是相較於社會道德的,也就是他游離於社會道德之外的這樣一種邊緣的自然狀態,他沒有當然地接受社會規則的建構,他的行為準則並不是當然地建立在道德體系之上的,而是忠實於自己的自然身體感受。

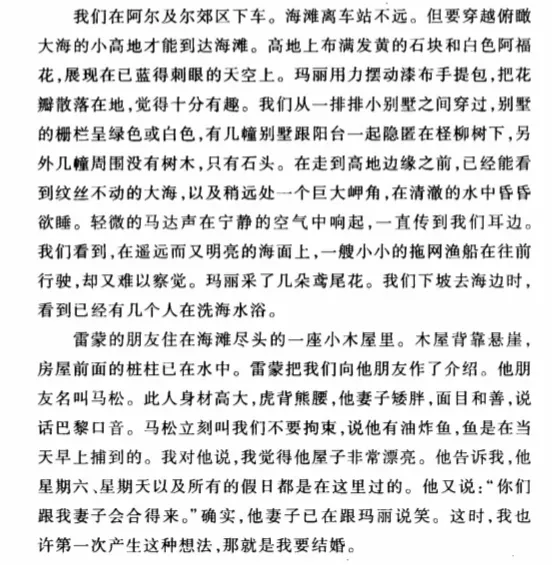

比如葬禮結束後第二天,去海水浴場,和瑪麗接吻做愛。他在樓梯裏遇到雷蒙的時候,雷蒙邀請他去家裡吃香腸、喝葡萄酒,默爾索覺得這樣自己就不用做飯了,於是就答應了,也沒在意鄰居對雷蒙是怎麼想的。他在葬禮上注意到了諸多的味道,比如殯車的皮革、馬糞、油漆、焚香的味道,身體上的炎熱、口渴、疲憊、困倦等等,這些成為主導他生活的東西。他完全生活在感覺性的世界裏的,這種感覺性發生在自己身體的自然需求的層面上,就是自己的身體需要什麼,他就做什麼,他根本沒意識到道德的存在。

囙此,默爾索他作為一個“自然人”的體現,一方面是在自然環境中的自在和自得,另一個方面就是遵循自然反應的去道德化,這兩個層面就構成了默爾索所遵守的不同於道德秩序的自然秩序。所以他才會對雷蒙的主動親近無動於衷,對鄰里的評估仿佛未聞。

3

在愛與疏離之間:

理解個體生命的複雜性

在母親的葬禮上表現得無動於衷

就是冷漠的體現嗎?

葛心茹|當我在讀開頭的第一、二段時,我隱隱感到默爾索身上的道德秩序是隱形的。當一個人的至親死去之後,通常情况下悲傷和懷念會佔據這個人的心靈,除此之外其他的事情都與之無關;但是默爾索對媽媽的死這一非常事件仿佛和其他日常事件有著等同的地位。這一不尋常的狀況就讓發生在個體身上道德秩序的構建顯形了。

同時我還聯想到《論語·陽貨篇》的一段話,宰我問:“三年之喪,期已久矣!君子三年不為禮,禮必壞;三年不為樂,樂必崩。舊穀既沒,新穀既昇,鑽燧改火,期可已矣。”子曰:“食夫稻,衣夫錦,於女安乎?”曰:“安!”“女安則為之!夫君子之居喪,食旨不甘,聞樂不樂,居處不安,故不為也。今女安,則為之!”宰我出,子曰:“予之不仁也!子生三年,然後免於父母之懷。夫三年之喪,天下之通喪也,予也有三年之愛於其父母乎!”

這段對話討論的是古時守喪三年時長是否太長的話題,宰我認為:三年期間只守喪不為禮,不為樂,會導致禮崩樂壞。孔子回答:三年裏你吃好喝好穿好安心嗎?宰我回答:安心。這個回答就特別有默爾索的風範。如果是默爾索回答,他也一定會坦然地說安心啊。孝道這件事古今中外都重視,大體邏輯可能是認為這是一個人應該遵守的底線,而社會秩序發端於這個底線之上。默爾索對這一道德秩序的漠然,也是他游離於社會邊緣的體現。同時這也為後文默爾索在法庭上的敗北埋下伏筆。

Berry |默爾索在母親死時呈現的“麻木”讓我想到卡夫卡的《變形記》,它的開頭也是這樣寫的——主人公一天醒來發現自己變成了一隻甲蟲,他第一個想的仍是自己第二天早晨能不能及時去上班。我感到可能這個世界的秩序存在壓制人性的東西,我們從小到大從讀書到工作,似乎這個社會在要求你去成為一個合格的人。它製造一種框架人的秩序,這一秩序在某種程度上是反人性的,當我們被框久了就可能產生人性的异化。

Honglai CHEN |我想補充的是關於孝道的看法。第一,我們理所當然地認為,孩子一定要對父母有著深厚的感情。對我們來說,可能受儒家觀的影響比較深,但這理所當然的看法不是適用於每一個情景的。默爾索和他母親之間曾經發生什麼?或許地理上和心理上的常年疏遠,才造成的文字裏所發現的“陌生感”,如果是這樣那也是似乎是意料之中的。

第二點,不知道大家有沒有參加葬禮的體驗。去年我參加了一個至親的葬禮,按照老家傳統會請法事來念經,那是個很神奇的經歷。在疫情期間晚上上完課馬上開車去他們家裡守靈,我在另一個房間,遺體放在大廳,道士每念完一段會有讓我們幾個小孩祭拜一次的儀式。完成這個儀式後已經特別晚了,過一會我就會去隔壁躺一下,躺在床上的那一刻非常奇妙,腦子裏還在想一些上課的東西,而我的隔壁就是我至親的遺體。我聞著葬禮的氣味,聽見道士嘴裡念念有詞,睡在床上感受到極度的疲憊。這個時候我無法表現出人們覺得我應該表現出來的樣子,但不是說我完全沒有感動。

王嗚咪|前一陣我看了石黑一雄的《長日將盡》,再回看《局外人》的時候感覺到有一些相似。《長日將盡》中那個非常老派英式的男管家在自己父親去世的時候、在與女主人公的感情上都是平淡的。讀到後面才會發現,那些情感都是被一種責任感所壓迫的,像是在懲罰自己。

Host |所以說,個體生命之間感情的聯繫方式是多樣複雜的。這本書裏,主人公默爾索和他的母親之間感情的實質聯系,可能不是通過觀看完默爾索在母親葬禮上的表現就能完全體會到的。

陳禹汀|出席葬禮的時候,默爾索表現出的某種程度的游離我覺得很真實!因為我也有過類似的體驗,當是出席葬禮的我也並沒有完完全全的沉浸於悲痛之中。換句話說,也會開小差。

但我覺得這樣的一種感覺並不是說明默爾索並不愛他的親人,而是表現出人的複雜性。人的複雜錶明人並不是只有一種形態。人是多面體,人是有著多種可能的存在。眼見不一定為實。紅樓夢中的關於藕官燒紙的情節,芳官就很疑惑為什麼藕官在情人死之後仍然可以繼續唱戲,而且為什麼可以接受蕊官作為搭檔繼續扮演舞臺上的夫妻恩恩愛愛,藕官就說至情並不一定要表現的要死要活,並不是說殉情就是表達至情的管道,只要自己心裡不忘記情人就好,讀完之後我對於藕官的愛情觀有了更深一層次的理解,也更加理解了表面的東西並不等同於心裡的東西。

Annie |默爾索真的是一個冷漠的人嗎?首先,就像後文審判中律師為他辯護的那樣,默爾索並不是對媽媽沒有感情。他盡他的所能盡到贍養母親的義務,因為他本人無法承擔太多費用,所以就把他母親送進養老院。以及第二部裏審判的間隙,有一大段環境描寫,寫了非常美好的都市景象:這個時候默爾索是坐在囚車裏,回憶之前在這個城市生活中美好的場景。這些豐富的回憶不可能來源於一個冷血無情的人。我覺得這兩段是整本書裏最為有感情色彩的文字,其他都是“零度寫作”。加繆用這麼帶感情色彩的文字來描寫默爾索的心理活動,也是為了印證默爾索是一個對生活有一定熱愛的人。

如何理解這種表面上的冷漠和內心熱愛之間的衝突?默爾索與這個社會以及世界的聯系都是建立在有機的基礎上,而非無機的,也就是基於他自己的情感,基於他本身自己的感覺,而不是社會的規範。普適的社會關係是不被他認可的。對於友誼和愛情,默爾索並不認為符合一定條件才能成為朋友,也不認為只要相愛就要結婚,更並不認可友誼和愛情本身的界定定義,但他只是不認可給某段感情下定義的管道,而非否認這段感情本身。

我也有相似的感受,真正的感情是不需要形式主義上的東西來證明的(比如和最好的朋友出去玩通常是不需要拍合照發朋友圈)。所以我覺得默爾索對所有人的人際關係都是建立在這種自發的、有機的情感上的,而不是“必須是怎麼樣”的社會規範上的,是非常自然地和身邊人建立關係的一種管道。

接下來我想談到書中這麼多人物的作用,有相互對應的關係:兩個個體間既存在愛又非常疏離,包括默爾索-母親,默爾索-瑪麗,雷蒙-女人,沙律馬諾-狗。所有這些次要角色在深化這種二元對立的複雜情感的同時,也展示了這種情感的普適性。比如雷蒙說自己對情婦有感情但是又打她,沙律馬諾整天打罵自己的狗,可狗丟的時候又非常著急地去找。這種又愛又恨的情感是非常具有普遍性的。

4

世界的非理性沉默:

何為“荒誕感”

Host |書中第五章、第六章集中體現了一些默爾索身上看上去很荒誕的地方。比如面對老闆伸出的升職橄欖枝,他卻拒絕了,覺得改變生活與否無所謂;面對愛情和婚姻,認為結婚不是一件大事,結不結都一樣,對象是誰也無所謂。這些都體現了默爾索漠然(indifferent)的生活態度。文字展現了荒誕感下的人擁有著怎樣的精神狀態,卻沒有回溯他之所以這樣的原因,而是蜻蜓點水一樣提到了一些線索,比如也曾“雄心壯志”,但“在輟學之後,我很快就懂得,這些其實都不重要。”但是後文卻通過海灘之行的描述,將荒誕的意涵展示出來了。

默爾索的無動於衷源自於對世界感到雜亂無章、毫無意義,意識到生活是西西弗式的無用、無望,人面對著來自世界的非人性因素造成的困局無法脫身。然而,當默爾索和戀人瑪麗與他的朋友雷蒙及雷蒙的朋友妻子一起在海灘上度假時,默爾索身上的虛無狀態發生了突破——“對他而言,某種重要的東西產生了。”

這兩段中默爾索發生了重大的轉變,即從虛無走向了一種“實在”,他在這種情境下感受到生活的希望和可把握性,於是他的欲望(desire)產生了,這與之前的冷漠(indifferent)形成了對比,也為後文的殺人事件埋下伏筆。當他發現度假的輕鬆愉悅,在海水和陽光中享受身體上油然而生的愉悅和欣喜,他發現自己喜歡和戀人朋友一起度過快樂的週末,喜歡明亮的海面、拖網的漁船、怪柳下的別墅、瑪麗手上的鳶尾花、來自親近之人的笑聲——最後他產生了一種想法“我要結婚”。此時,結婚對他而言是想做的事,是一種desire,是一種有意義的事。這意味著世界開始按照人的理性可以設想的那樣的有秩序了,生活如何不再是無所謂的事,而是可把握的事——“我感到幸福了。我有想要抓住的東西。”然而,當他在本應快樂的時間裏持續不斷地被阿拉伯人打擾,一切仿佛又墮入到之前的無序狀態。

在對於殺人事件的描寫段落中,一開始就描寫了陽光的刺眼、沙灘的炎熱、可惡的、陰魂不散的阿拉伯人,這些東西阻礙著他對幸福的追求。這不斷強化著炎熱和厭煩的感覺,最後他對阿拉伯人開了槍。他在想要結婚時完成了一種信仰的構建。他想享受度假,但與阿拉伯人的對抗和炎熱的天氣使他感到厭煩,也感到世界對他幸福願望的冷漠回應。這種厭煩促使他靠近清凉的泉水,人的願望與世界的冷漠形成對比和張力,這種張力也是荒誕的意涵。天氣的炎熱難道就會促使一個正常人去殺人嗎?但默爾索在這樣的情景下出於意外開了槍——“一切就在這槍聲中開始”。什麼在這槍聲中開始了?這是非常戲劇性的情節,但卻可以理解——開槍改變了他厭煩的狀態,使他從迷霧中掙脫了。

殺人事件本身是意外、偶然,是默爾索這樣過於活在“自然”中的人在社會中遲早會遭遇的社會裏的意外。他過於聽從身體指揮了,過於地將社會規範置之度外了,也即我們常說的“社會化失敗”。所以這次殺人將他拖入社會對他的審判,而最後社會對他判了死刑。

“荒誕是人和世界之間的唯一聯系。一方面人看到這毫無意義、雜亂無章的非人的世界;另一方面人自身又深深希望著幸福和理性。荒誕清楚地說明了欲求統一的精神與令這欲求統一的意念失望的世界之間的分離。”

加繆《西西弗神話》,杜小真譯,

人民文學出版社,2020,第3~4頁

葛心茹|從社會的角度來說,開槍讓默爾索從一個局外人變成審判臺上的罪犯。社會要將他排除出去,讓他不僅在生理意義上,也在社會意義上死亡。

葉東|可能主角並不想當一個局外人而想參與到生活中去,卻進不去。生活總要有個意義,就像哈姆雷特面對悲劇命運和兩重選擇的掙扎:“生存還是毀滅,這是一個值得考慮的問題。”

默華|古典小說重視對主角的描寫,但現代主義小說力圖去除主角的個人特徵。像卡夫卡的《城堡》,對K的外貌甚至心理都沒有任何描寫。這其實帶有一種“邀請觀眾入戲”的想法。讀者與小說主角的界限變得模糊了。《局外人》同樣是這樣的現代小說。儘管裡面有大量的心理描寫,但我們依然對他的心理沒有準確的把握。這個時候,如果我們要嘗試理解默爾索並且感知他與我們之間的聯系,就要首先理解他的情境。

我們與默爾索共同體驗的情境,是這已經持續了數百年的現代化行程。我們追求現代化,因為它對於我們來說是一種積極的想像。但這種想像是被砍削的。它的負面影響一直存在。“我們自身的產物聚合為一種我們不能控制的、統治我們的、使願望落空的力量(馬克思)。”“人被永久地系綁在社會整體的某個獨立而微小的片段之上,他自己也變得只是個片段;日復一日地操弄機器的齒輪,耳畔充斥著各種各樣的譟音(席勒)。”默爾索是不遵守秩序的人,所以對於秩序來說他就是一個破壞者。他是個掉落下來的齒輪,其結果是被社會機器所碾碎。個體的否定太微弱,就像嬉皮士的反抗最終也是淪為資本文化的一部分,成為一個意義缺失的文化符號。

毛毛|《局外人》這本書我啟發的點在於,偶然與必然,抽象與具體,幻象與真實。感覺《鼠疫》和《局外人》很像的地方在於,都是反宏大敘事和抽象信仰的,展現人類在追求真理時必不可免面臨荒誕。以至於我們在談一些美、善、真、正義等這些概念時,必不可免地只會淪為一種虛偽。而局外人默爾索,這一抱有不同於主流世俗標準的人,正面臨這樣的荒誕:

人類文明就像是在荒蕪無際的沙漠中費力建立起的富麗堂皇的城堡,它是一個奇迹,是一個必然,所有人都應頂禮膜拜,都應有所信仰和希望;而對於默爾索來說,這座城堡越是華麗,就越虛偽與脆弱。因為它的本質是空無所有的沙子,能一瞬間就坍塌和毀滅,它只是一個美好而虛幻的偶然——就在默爾索因為太過炎熱的太陽和阿拉伯人亮眼的刀鋒而生理不適,突然開槍殺了人時。他能接納所有偶然——親人去世、美麗的瑪麗、拉皮條的壞蛋雷蒙、狗和它的冤家主人、意外殺人,甚至走上斷頭臺。他對一切都沒有痛苦,沒有憤怒,沒有悔恨——他沒有信仰。他不能接納的是一切“虛”的價值或信仰——親情、愛情和上帝,他不信善,不信公平正義。他唯一在乎的是天氣帶來的生理不適、游泳的舒適、生理欲望的滿足等等。所以在他面前,司法制度、世俗人情、宗教信仰、夢想追求都是很滑稽的,它們吵鬧而多餘。

許多人認為本書講的是存在的虛無和荒誕,默爾索是個虛無主義者。如果從現實主義角度來對比,我認為那也許是的。倘若朝著更自由的未來對比,我想默爾索是積極的行動者,它不被這一假城堡所誘,它的內心朝著更真、更自由、更絕對的本質敞開。

Berry |

荒誕感首先表現為對某種生存狀態的懷疑:

“起床,公共汽車,四小時辦公室或工廠裏的工作,吃飯,公共汽車,四小時的工作,吃飯,睡覺,星期一二三四五六,總是一個節奏。一旦有一天,人們對此提出了為什麼,就悟到了荒誕。”

“一旦人們開始對此感到厭倦,試圖拒絕這種生活的時候,就是覺醒。”

“一個能用歪理來解釋的世界,還是一個熟悉的世界,但是在一個突然被剝奪了幻覺和光明的宇宙中,人就感到自己是個局外人。這種流放無可救藥,因為人被剝奪了對故鄉的回憶和對樂土的希望。這種人和生活的分離,演員和佈景的分離,正是荒誕感。”

“荒誕感本質上是一種分裂,它不存在於對立的兩種因素的任何一方。它產生於它們之間的對立。”

“荒誕不在人,也不在世界,而在兩者的共存。所謂共存,其表現形式正是人類社會。荒誕的存在,是以人為前提的,離開了人,荒誕也即將消失。”

——加繆《西緒弗斯神話》,郭宏安譯

“當人在一個被剝奪了幻覺和光明的宇宙中,人就感到自己是個局外人。”這段論述與我剛剛分享的片段有一種內在的契合,似乎是加繆用語言直接點明了某種荒誕感的根源。

他說:“一個能用歪理解釋的世界,還是一個熟悉的世界”,我認為這是對某種道德秩序的否認。在第二部,檢察官和反方的辯護律師為了要證明默爾索是一個壞人,用一套他們自己的邏輯來論證這是有預謀、甚至是深思熟慮地開了四槍。在加繆的論述中,這其實就是一種歪理——是用歪理解釋的世界。

他說:“荒誕本質上是一種分裂,它存在於人和世界的共存。”我認為默爾索本身其實只是一個誠實的人。他不僅誠實地面對自己,也誠實地面對周圍的人,但是他的誠實和這種秩序一旦共存在一起的時候,就顯示出了一種不可調和的衝突。荒謬也就從此而生。

Host |大家都分享了自己對“荒誕感”的看法和感受,把握了漠然和欲望、參與和疏離、個體和社會、主流與非主流、懷疑和誠實這些概念對於理解默爾索精神世界的發散性和啟發性。當默爾索向那個躺在泉眼旁的阿拉伯人開槍,過往的一切生活都在這槍聲中戛然而止,即將迎接他的是不知其止境的牢獄生活。

既然像默爾索這樣荒誕人面對的註定是悲劇的人生和無情無義的荒謬世界,活得一點意思都沒有,為什麼還要繼續存活下去?為什麼不用自殺這種管道來結束這一切?大家在閱讀接下來的第二部的時候,可以試著去尋找答案,看看默爾索如何應對即將發生在他生命中的重大挑戰。

本次稿件收錄了7月3日至7月25日《局外人》讀書會的討論內容,對發言有所節選、編輯,以利觀讀。對本書第二部的討論將會届時推出,歡迎大家的持續關注。

文|袁洋袁銘佑虞文朗默華葛心茹王嗚咪Berry

Honglai CHEN Annie葉東毛毛

審稿|柳丁慕濤Alicia

圖|來自網絡

編輯|李卓穎

圍爐(ID:weilu_flame)

文中圖片未經同意,請勿用作其他用途

歡迎您在文章下方評論,與圍爐團隊和其他讀者交流討論

欲瞭解圍爐、閱讀更多文章,請關注本公眾號並在公眾號頁面點擊相應選單欄目