困在現代生活中|圍爐·夏日艺文

法國詩人波德賴爾將現代性視作過渡、短暫、偶然,視作藝術的一半,而藝術的另一半則是永恒和不變。我一直認為這番話過於模糊,以至於每個時代、每一代人都可以用這套說法去形容。當說起新一代人的困境,我們在說的是只屬於這一刻這個群體的特殊的困境,是短暫的,是在不久前到來並在不久後會解决的困境,但我們也會發現這個困境包含了一些人類社會中永恒的問題,在不同地區、不同年齡、不同時代的人群中總是能找到這一問題的不同形式。我想借三份看起來毫不相關文藝作品,來談談處於現代的“我們”如何自處,這無疑會是一堆充滿主觀獨斷的文字,因為這個問題太大,但無需在意,去聆聽、觀影、閱讀吧,相信我們終將會找到屬於自己的答案。

1

現代化與感動

我們生活的時代是個什麼時代?這是萬能青年旅店作出的部分回應。我們被現代工業、商業和科技包裹著,“自然”已不複本來面目。進步,當它淪為一個空洞的概念時,就有了被利用的空間,一旦舉起進步的大旗,一切似乎都可以大行其道。進步之光以相似的管道照耀著世界,現代化的浪潮裹挾著今天的每一個人和物。這也使得以現代性反思為主題的《冀西南林路行》仍必須以現代音樂工業商品的姿態登場,並被要求承擔給歌迷以感動的“任務”。

這支樂團時隔十年的新專輯似乎並不能完成這樣的任務,儘管它在編曲和科技上更為複雜和成熟。但人們卻發現自己聽到的不再是酒館與石家莊,不再是“塔樓崩塌”與“遠方的呼喊”,而是雲與鳥,山和石,相比前者的刺激,後者顯得是那麼不痛不癢,難以使人產生想像的共鳴。

當然,這張專輯無論在商業上還是口碑上都還是極為成功的,重器樂輕人聲的編配和爵士的曲風以搖滾和人文精神的管道重獲了市場的青睞。有趣的是,在一百年前,爵士樂還被阿多諾批判為資本主義意識形態的安慰劑、聽眾衰退的音樂審美的見證者、流行的工業複製商品,而在今天,爵士樂早已因小眾而失去成為文化批評對象的資格,它們被新時代的流行音樂取而代之。

萬青的新專輯在何種程度上屬於那種安慰劑,應該是見仁見智的,正如我們不應該囿於某一種價值,不應該憑自己喜好壟斷人文精神的定義,仿佛只有那些流行的、現存的話題才是與人最切近的,而人與自然、現代與傳統這種宏大且永恒的話題卻成了無病呻吟或老調重彈。但是,自然卻未必是個老東西,它在某種意義上也是歷史性、社會性的,我們在過去某些時代把自然看作更崇高的力量,在某些時代把自己視為自然的一員,在某些時代又視作主宰者,在一段時間的驕傲過後,我們構建的新自然又使自己困惑和迷茫起來,沿著似乎已經鋪就好的道路不知所措地前行著,現代化的機器强大得令人恐懼,把人困在新時代的“自然”裏。

這是一個人人不斷希冀尋找感動和刺激的時代,也意味著它同時是一個感動很快消散的時代。我們總是想為自己平庸且勞累的生活尋找一些感動,於是抱住各種文化偶像,當ta不再如預想的那樣提供安慰,我們便感到失望。生活給予的希望在今天似乎已超不過壓力,令人激動的新時代似乎只留存在過去。頹廢、躺平和喪似乎成了活在今天的人們一個非選擇的選擇,儘管世界變得如此多元與豐富,我們似乎好像提前步入了中年,不願忍受卻不得不接受無休止的競爭和社會規訓,為一種個人的“進步”而迷茫地奔波。

2

虛無與決斷

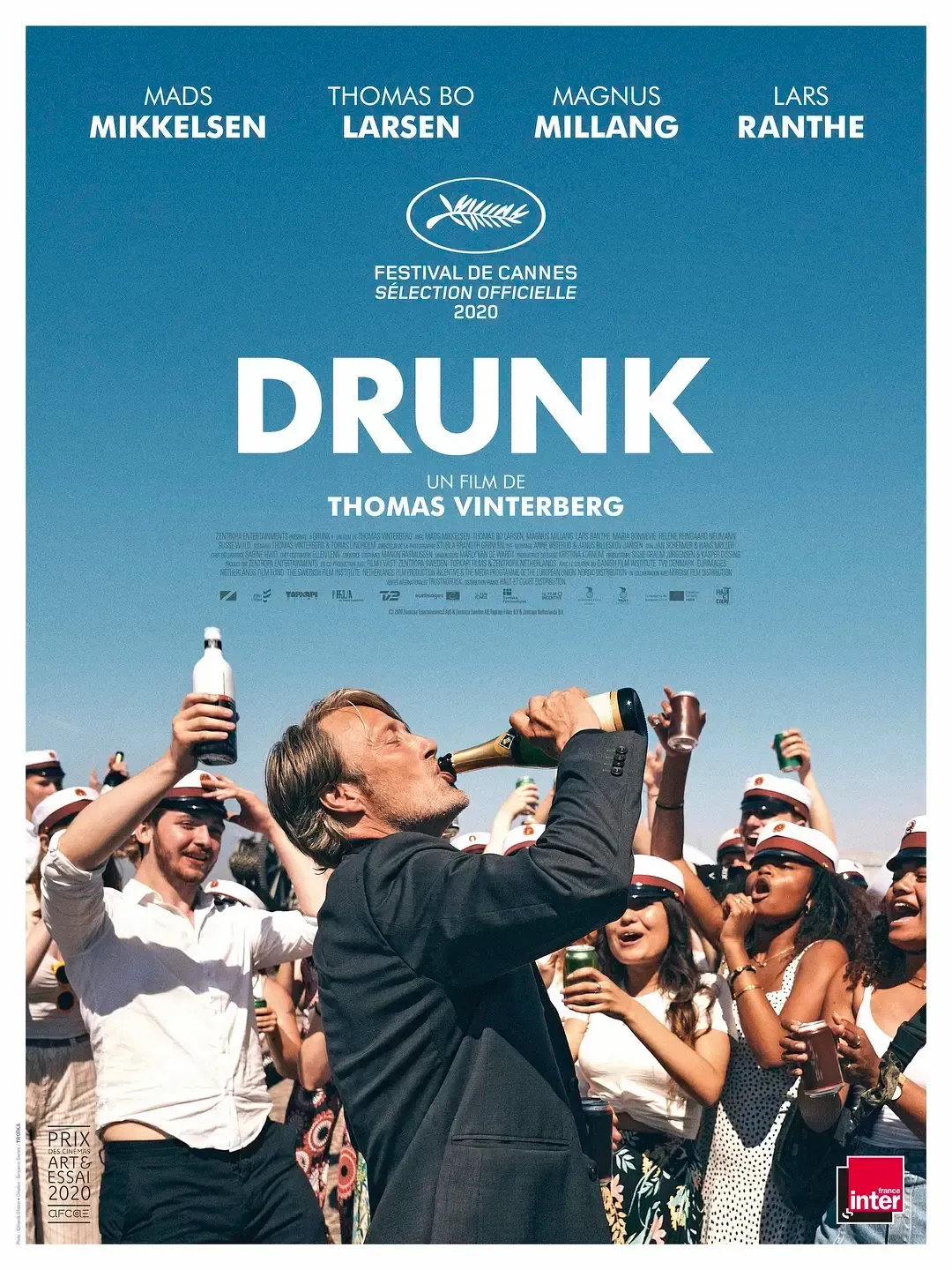

無論忙碌或閒暇,我們生活都好像很容易被空虛和無意義感佔據,今天的勞累往往不再是身體的勞累,而是心靈的勞累,面對庸碌的現實,有人拋弃了理性的選擇,不願做出勇敢的決斷。電影《酒精計劃》中的中年人正是展現了一類這樣的困頓。在丹麥這個富足卻陰鬱的國度,五位中學教師進行了一場飲酒實驗,通過飲酒調節自己體內的酒精含量,以研究一個假說——人體天生缺少0.05%的酒精。隨著體內酒精含量的不斷變化,他們的枯燥的中年生活也隨之改變,當身體的酒精含量接近0.05%,他們課堂逐漸受學生歡迎,夫妻關係由冷淡走向和諧,當超過0.1%時,一些行為上的混亂和失調出現了,但仍不失出色的表達能力。後來他們逐漸加大了飲酒量,但隨之而來的卻是失業、爭執、離婚、自殺等一系列問題。實驗結束,酗酒有害這一常識因主角的實驗而多了一份實證,依賴酒精改善生活不過是軟弱的人的逃避,為了更好的生活,我們必須做出選擇,無論這選擇指向什麼,都是人堅強的意志的顯現,是自我負責的現代精神。

《酒精計劃》向我們展現的不只是丹麥人的中年危機,也有普世的現代性危機。哪怕在北歐這樣福利制度如此發達的國家,高度秉持師生平等和快樂教育的課堂依舊充滿了不愉快;升學和工作的壓力儘管低,但對於身處其中的人而言卻還像是生命不可承受之輕。精神危機是一個全球性的問題,emo一詞成為了流行語,一切情緒都變得廉價,我們好像很容易陷入焦慮與哀傷,而平淡的情緒之外好像又不剩下什麼。

青春為何物?

夢;

愛情為何物?

夢的內容。”

這是《酒精計劃》電影開頭所引用的文字,出自克爾凱郭爾《非此即彼》一書。曾經堅實的、可依靠的精神概念在這個理性時代消散了,只剩下最具權力的金錢與榮譽“值得”追求,而這些東西在另一方面卻仍是虛無縹緲之物,現代人的生活陷入一種虛無主義和痛苦無聊的狀態。酒精是否可以成為另一種刺激?在這位丹麥哲學家的書中的同一章節恰有這樣一段文字:

“葡萄酒不再使得我的心歡悅;稍稍一些葡萄酒使得我感傷;多了,則讓我沉鬱。我的靈魂黯弱無力,我徒勞地踢刺欲望之馬的脅側,它已經精疲力竭了,它無法再起身做出高貴的跳躍。我失去了我的所有幻覺。我徒勞地尋求去投身於喜悅的無限,它無法使我振作起來,或者更確切地說,我自己無法使自己振作起來……我的靈魂失去了可能性。假如我還會想要什麼的話,那麼我不會想去要財富和權力,而是想要那‘可能性’的激情,那只永遠年輕、永遠熾烈地到處看見“可能性”的眼睛。享樂使人失望,而可能性則不。而怎樣的葡萄酒如此起泡,怎樣的葡萄酒如此醇鬱,怎樣的葡萄酒如此使人陶醉!”

還剩什麼能使我們重拾激情?克爾凱郭爾最終找到了信仰的一躍——像亞伯拉罕弑子一般躍入宗教,並確保這種跳躍不是一種集體狂熱式的信仰,而是勇於棄絕一切事物的個人選擇。正如《酒精計劃》主角在電影末尾的酒後舞蹈和縱身一躍,這並不是重回酒精控制的體現,而是他自由意志所做出的決斷。無論這是不是一個好的回答,虛無的現狀最終將促使我們選擇一種積極的生活,沒有人會甘願一直處在消極的情緒中。我們也很難知道自己所選擇的那種生活是不是足够好,我們能做的,是主宰生活,而不是被它物所主宰。

3

自然與快樂

什麼是好生活、如何過好的生活是一個永恒的倫理學話題,古希臘哲學家把幸福視作人生的最終目的,即使在今天,這也是很容易被理解和接受的。人們往往把伊壁鳩魯的學說與古希臘晚期的時代背景聯系起來,古希臘不復其往日的輝煌,戰亂、動盪、痛苦橫生,伊壁鳩魯希望以快樂的哲學治療人們的焦慮與懼怕。但他的哲學未必只屬於他那個時代。哪怕今天的物質水准已能輕鬆滿足生存需要,精美高端的娛樂產品仍無時無刻不圍繞在我們身邊,現代人肉體的痛苦與精神的紛擾卻絲毫未减。有人放任自己的情緒感受支配其生活,有人被外物完全壓抑了他內心的想法,這二者都將使人不自由,使靈魂受限制。

在《自然與快樂》一書中,最關心幸福的哲學家伊壁鳩魯如此告誡,在我們的欲望中,有的是自然的,有的是空虛的,正確的思考會把一切選擇引向身體的健康和靈魂的無煩惱。快樂是首要的好,但也正囙此,感官享樂才不那麼值得欲求,因為它容易使我們陷入憂慮和不滿。無需屈從於各種神明與權威,要信任自己感官,並運用理智體察自然,去思考哪些東西是真正應該追求的,並且在思考之後摒弃那些不必索取之物。

伊壁鳩魯以其宗教式的箴言給我們教導:檢驗好生活的標準就是自己是否真的快樂。正是由於秉持了這種觀念,在伊壁鳩魯臨終時,他就可以平靜地寫道“今天是我幸福的一天,同時也是我生命的最後一天。結石症和胃病一直折磨著我,它們的痛苦大得無以復加。但是我用回憶和你一起討論時所感到的心靈快樂來抗衡這一切。”我們未必不可以在艱難的處境中尋求快樂,獲得快樂無需成為多麼偉大和重要的人物,只需遵從理智和心靈的指引,若能真誠地認同並接受快樂是最高的善,並時刻不將其遺忘,日常生活中的一些因功利而生的煩憂似乎不再配稱為煩憂,我們將順從最最自然的欲望,得到最大的滿足。

我們的時代好像已如伊壁鳩魯所期待的那樣,不再有神明,不再有崇高但虛假的理念,但即便這樣的世界也變得畸形起來,通達快樂的手段成為了目的被捧上神壇,人們還是在奔波和忙碌中消磨著生命。過去的伊壁鳩魯無法直接回應現代人的生活,我只能斗膽猜想,也許在他看來,消極地躺下無助於真正的快樂,我們應該做的,是緊緊圍繞快樂,去實踐一種積極的生活。

文|汪季宸

圖|來自網絡

稽核| Christina

微信編輯|吳雨洋

matters編輯| Marks

圍爐(ID:weilu_flame)

文中圖片未經同意,請勿用作其他用途

歡迎您在文章下方評論,與圍爐團隊和其他讀者交流討論

欲瞭解圍爐、閱讀更多文章,請關注本公眾號並在公眾號頁面點擊相應選單欄目