對未來的慷慨都獻給現在|圍爐共讀會《局外人》下

當默爾索在海灘上開槍射殺阿拉伯人,一個异己的局面將會以巨大力量將其個體深深地吸納進去。正如第一部最後默爾索自己所說的,他“仿佛在厄運之門上急促地敲了四下”。在第二部裏,默爾索與發生在審訊室、法庭和監獄裏的法律正面對峙。當他這樣一個敢於說真話的人面對荒誕不經的法律秩序和穿插其中的宗教秩序時,一個直面死亡的英雄式的人物正向著人類命運的熊熊爐火義無反顧地撲去。

1

審訊與庭審:

荒誕的解注

Host |當我看到第二部裏對預審法官和律師初次和默爾索的交談,我感受到一種强烈的不同世界秩序之間的張力和不相容。我曾在北京的一個基層法院實習,那裡的法官經常和農民打交道。農民沒有那麼充足的法律知識,也對法律程式不甚瞭解,他們來法庭的目的就是要為自己心中的公道爭一口“氣”;而法官的工作總是以分清法律事實、最後作出判决為宗旨。囙此,在當事人陳述和法官按照程式所探尋的法律事實之間,經常發生理解上的衝突。

19世紀末20世紀初,韋伯曾對法律不斷形式理性化的趨勢表示擔憂。基於德國高度概念化、形式理性化的法律,他認為法律就像一個自動售貨機,發生在日常生活裏的“事實”進入這一機器時,會被加工成一套整齊、明晰、完整的法律語言,最後在一個形式理性化的訴狀裏體現出可識別的案由、事實、可適用的法律及其救濟,成為“法律事實”;但原材料當中的個人感受和社會傳統將會被這一套建構出來的法律秩序所剪裁掉。而我所觀察到的當事人尋找公正的邏輯和法官檢索法律事實的邏輯之間的衝突,恰好印證了韋伯的這一觀點,進入司法機器的案子最後都會通過構建出來的法律秩序最終被“格式化”為一紙判决。

這一格式化的過程同樣給我們思考默爾索的審訊和庭審遭遇新增一個思路。我們上次分析到默爾索本人在社會面前常常有一種“自然”的特徵——行動建立在自然需求之上,“我生性如此,我身體的需要往往會使我感情失常。”但法律秩序卻建立在一整套理性化的流程裏,它指引著信奉法律的人必須要分清“為什麼默爾索要獨自再回到海灘上?”“為什麼默爾索開了一槍之後還要接著開四槍?”這類動機和因果問題,而這偏偏是作為自然人的默爾索無法用理性去回答的。囙此,當兩種秩序發生碰撞,其結果就是作為個體的默爾索為司法機器這一利維坦所吞併——他被判處死刑,在廣場上示眾,而且冠冕地“以法國人民的名義”。

葛心茹|正是如此,雖然從表面上看來,在具體的審判場景中說話的只有幾個人——“我”、檢察官、律師和法官等等,但實際從程式上而言,真正對默爾索的死刑判决起决定作用的是那些陪審團成員們——那些在故事中沒有發言,黑壓壓一群如同烏鴉,沉默又嘈雜,像是背景板一樣很容易在檢察官和律師激烈的言辭交鋒中被讀者忽略的陪審員們。他們在法律程式中以多數投票代表民意,囙此法官才會說“以法國人民的名義”。但這些人做出的决定真的能代表所謂法國人民嗎?這個措辭觸動我的點正在於此,讓我想到《人間失格》裏的主角對別人口中所謂“世人”的評估: “不過,你玩女人也該到此為止了吧。再這樣下去的話,世人是不會寬容的唷。” 所謂世人,究竟何指?是人的複數嗎?這個所謂的“世人”其實體又何在呢?迄今為止,我一直認為它是強悍、嚴苛、可怕的東西,我就是抱著如此想法活到現在的,如今被堀木這樣數落,有句話差一點就脫口而出: “所謂的世人,不就是你嗎?” 但我不想激惱堀木,所以,話到嘴邊又吞了回去。 (世人是不會對此寬容的。) (不是世人,是你不會寬容我這樣做吧?) (太宰治《人間失格》,陸求實譯, 手記之三,電子書第157頁)

默華|我想接著剛才法律的問題談一下。加繆本人是記者,參加過非常多的庭審,他想把自己所見到的東西寫下來。我想問的是以道德為基準來决定案件的走向在當時的社會是不是一種普遍的現象?還是加繆為了營造默爾索的困境刻意為之?

其次,《十二怒漢》這部電影裏所勾勒出的陪審員制度下的審判過程和加繆筆下的默爾索所遭遇的審判過程看上去相當不同,假如默爾索的案子以相當的條件嵌入電影裏的那12比特陪審員的審判,默爾索會不會有完全不一樣的結局?

Host |《局外人》寫的是阿爾及爾的濱海小鎮裏發生的一件殺人案,雖然我們不知道施行的是何種法律制度,但它作為前法國殖民地,可以暫用法國法典化的大陸法系的情况推論之。在大陸法系中,法官在審判的過程中援引法典,程式法上有簡易程式和普通程式兩種,像默爾索這樣牽涉到殺人情節的,正如文中所寫的三比特法官組成合議庭一起審理;而電影《十二怒漢》裏涉及到的則屬於大陸法系。針對小男孩的殺人案,法庭邀請了12比特完全沒有法律背景的平民百姓作為陪審員對案子作出“有罪”或“無罪”的結論,仔細甄別案子裏的疑點,對嫌疑人寧可錯過一萬,不肯誤殺一個。可以想見的是,如果默爾索的案子放在美國那樣的國家審理,可能產生的結局會很不一樣。

至於你剛剛提到的“品格證據”的問題,我認為“以道德為基準來審判案件”恰恰是加繆意圖揭露其荒誕本質的著墨之處。在默爾索生活的社會,預審法官和檢察官緊緊揪住“他在媽媽的葬禮上沒有哭”這一點,試圖論證站在法庭觀眾面前的,是一個“精神上殺死生母”的十惡不赦的罪人。默爾索在海灘上殺人的事件,本身是在烈日、汗水和對方拔出的短刀折射出的扎眼光線等共同作用下的一場意外,但是卻被檢察官論證為和殺父案沒有任何道德區別的“惡”,甚至宣稱應當為社會所驅逐。而平常明明無可指摘的行迹,最後卻在法庭上成為罪證,這本身就是一件荒誕的事。

2

禁閉作為懲罰:

反思規訓與文明

Host |這場荒謬的審判讓讀者反思法律機制的异己性。回到故事本身,審訊和庭審的情節通過默爾索本人的眼睛,為我們呈現了當時法庭的運作;而審判導致的監禁和死刑結果,真正觸動了默爾索的心靈,乃至於成為他整個思想狀態改變的轉捩點。

從寫作手法上來說,第一部更像日記。“今天媽媽死了,也許是昨天,我不知道。”在這一時刻,默爾索的個體狀態可以說是“點狀自我”。每句話都是一個“現在”。句子乾淨俐落,自我封閉;這一句與下一句之間仿佛隔著一片虛無;一個個句號之間仿佛隔開的是一座座孤島。這樣的敘述狀態下,默爾索個體是碎片化的:他記錄下昨天的他做了什麼,今天的他做了什麼,但昨天的自我和今天的自我之間卻是不連貫的。

而第二部分更像回憶錄。“瑪麗來探監之後,監獄生活才真正開始,有一天,我收到她的來信。”這是一種連貫的表述,邏輯完整,自我連續。回憶錄就像是站在時間的某個點上往回看,去追溯時光的河流。在這一時刻,默爾索實現了對自我的綜合,實現了“內在同一性”(identify)。這一變化同時反映了默爾索的自我狀態的變化:主人公的精神狀態和文字的形式是相統一的。

葛心茹|瑪麗來探監之後,默爾索開始去講述他蹲監獄的生活。蹲監獄對他而言,到底意味著什麼?第一,沒有和自由人一樣的權利。這是對犯罪者的懲罰,但只要他適應了這種變化、習慣了這種生活狀態,對他而言這就不成其為懲罰;第二,他感到無聊。他會想著時間要怎樣消磨,他找到的解決方法就是回憶;第三,自言自語。沒有人和你交流,而這是監獄實現對人懲罰的最重要的管道。

Host |在犯罪學領域,通過研究監獄的歷史,學者們總結出兩種監獄模式。一種是賓夕法尼亞制:獨居監禁、鼓勵犯人懺悔。賓夕法尼亞東部州立感化院建成後,把犯人單獨監禁在4.9x3.7x2.3米的監舍內,每個單獨的監舍都附有一個小院。其主要特徵是獨居監禁,又稱為“獨居制”(the solitary system)。另一種是奧本制:犯人白天在較大監舍一起工作,晚上在較小監舍獨居監禁。通過實行背靠背就餐、連鎖步法,使犯人之間保持沉默。它以犯人保持沉默和白天雜居工作為主要特色,囙此又稱為“沉默制”(silent system)或“雜居制”(congregate system)。

在美國的監獄改革運動中,最終奧本制取代了賓夕法尼亞制成為美國監獄制度的主要模式。其中一個原因就在於,獨居監禁容易損害犯人的精神健康,使人罹患各種精神疾病以及軀體疾病,非常不人道。心茹剛剛提到的“自言自語”確實是現代監獄制度對渴望群居的個人對嚴酷的懲罰。

默華|史鐵生曾在《遊戲·平等·墓地》中寫道:“據說有一種最殘酷的刑罰:將一個人關在一間空屋子裏,給他充足的食物、水、空氣、甚至陽光,但不給他任何事做,不給他任何理睬,不給他與任何衝突和意義發生關係的機會,總之,就這麼讓他活著性命,卻讓他的心神沒有著落沒有個去處,永遠只是度著空洞的時間。據說這刑罰會使任何英雄無一例外地終致發瘋,並在發瘋之前渴望著死亡。”就像默爾索,在監獄裏的磨耗漸漸讓他對時間的流逝沒有概念。在福柯的《瘋癲與文明》中,瘋癲與禁閉是一體的。默爾索某種程度上也可以說是一種瘋癲,他的行事準則和社會上的其他人是不一樣的,他是以自我為中心的,凝視他的也是他自己,被凝視的也是他自己,而不像我們。我們在社會中作為被凝視者,以此來確定自己的價值。禁閉很早以前就是對瘋癲的一種懲罰管道,瘋癲的人的异己感和默爾索如出一轍。福柯也在書中詳細地介紹了為什麼禁閉是解决瘋癲最好的管道,而默爾索的監獄生活是反映主題的重要管道。

3

直面死亡:

在肯定的基礎上

窮盡生命的一切

Host |當處在監獄裏,單純的監禁生活無法對默爾索構成挑戰,真正的大難臨頭是在可見的時日裏升起的死亡。

“但這機器摧毀一切:人被殺死,並不引人注目,但有點可耻,卻又準確無誤。” 加繆《局外人》 (徐和瑾譯本,74頁,人民文學出版社)

死亡對人來說究竟是怎麼一回事?默爾索從報刊上一張斷頭臺的照片裏開始思考。他將會被斬首,在一個斷頭臺上。原來他以為,上斷頭臺是要從臺階拾級而上的,那樣有種升天的感覺,仿佛肉體就此湮滅而靈魂得以超脫。但他回想起了照片裏的斷頭機,它就那樣放在地上,極其簡單,極其尋常。“他走到它跟前,如同走到另一個人面前。”想像當中的死亡是如此重大、幾乎披著神聖。但現實中,它就是那麼一回事——不過是一個人走到斷頭機面前,然後機器開動,人首分離,血液四濺。它居然就像是一件很平常之事。一個人的死亡場面居然可以那麼稀鬆平常,仿佛一塊肉上了砧板那樣。一想到他自己就要被放到這砧板上“被剁”,他就忍不住牙齒咯咯作響,感到如同寒風刺骨,無法克制。他想起母親曾告訴他,父親曾因去看處決一個殺人犯而嘔吐不止。這裡介紹斷頭機的篇幅雖然不長,卻是默爾索用理性和激情開始直面死亡的一切勇氣的出發點。

葛心茹|正是如此,在默爾索的死亡觀中,觀看死刑是一個重要的切入點。他的父親曾去觀看執行死刑並嘔吐,他也曾囙此而感到噁心。但在等待被處死的煎熬中,默爾索卻肯定起了觀看死刑的重要性,並渴望能够獲得這樣一種生者的特權——“作為觀眾來看熱鬧,事後還要嘔吐一番”,而在最後的釋然中,他又希望別人來觀看他的死刑。觀看死刑意味著生者與死者的本質區別,生與死的分界在執行死刑時用最直接的形式表現出來——“我很明白,我死以後,人們也會把我忘了。他們和我不再有什麼瓜葛了。我甚至不能說這樣想是殘忍無情的”。每個人的死亡是註定的,無論是多大的努力和渴求都改變不了這個事實,同時一個人的死亡也對周圍人毫無意義,他們會繼續活下去。這種終極無意義的恐懼貫穿了默爾索的大半生,這對於默爾索來說就是他一切虛無主義的開端和起點,是他認清的荒誕的生活真相,因而不再篤信任何社會構建的意義體系,因為在個體最終的死亡面前,它們都無能為力。

“您難道不抱任何希望?您活著時,難道要抱有您靈魂和肉體會全部死亡的想法?”我回答說:“是的。” 加繆《局外人》 (徐和瑾譯本,78頁,人民文學出版社)

Host |讓我們再來看看默爾索和神甫之間的對決。神甫,作為宗教秩序的活著的字典,他的言辭不僅僅代表著他個人的看法,也是加繆所觀察到的大多仰賴宗教來解釋死亡的人。“上帝”和“來世”是他們為了尋找生活的意義,為了適應某種偏見而給生活樹起的柵欄,是對自我的欺騙,是不敢面對生活真相的懦弱。而默爾索不同,他在活著的每一個時刻,都想到了自己即將死亡的結果。他直面生活的真相,他作為一個勇士面對死亡。“我過去怎麼樣,現在也怎麼樣,將來仍怎麼樣”——在他的內心有一種確信:沒有什麼明天,沒有什麼來世,要義無反顧地生活。他清醒地認識到荒謬之後,沒有躲到宗教秩序和法律秩序對死亡的解釋,而是毅然决然地直擊死亡的真相,實現了對荒謬的反抗。

默華|我剛才讀到他和神甫之間的對話,默爾索說他手握真理,這使我突然想到魯迅先生的《阿Q正傳》,發現默爾索與阿Q這兩個人有很多相似性。如果《局外人》是站在默爾索的視角,那《阿Q正傳》則是站在檢察官的角度。如果我們從檢察官的角度看默爾索,也可以感受到對默爾索這種人的恐懼。因為他是脫離於社會規則之外的,他是不可控的,人們不知道該如何應對。不知如何應對的人,如果其力量强大,像默爾索這般具有頑固的超脫的生命力,他們有可能將默爾索這類人置於死地。有部電影《老無所依》(據科馬克·麥卡錫《老無所依》改編),講述的是在時代裏大家對變化的不知所措。在電影裏感到手足無措的人是遵循社會秩序的人,而不是打破這種秩序的人。

“夜晚的氣息、泥土的清香和鹽的鹹味使我鬢角清凉。這沉睡的夏夜美妙的平靜,如潮水般湧入我的心中。……仿佛這勃然大怒消除了我的痛苦和希望,面對這佈滿預兆和星星的夜空,我首次向這溫柔而又冷漠的世界敞開心扉。” 加繆《局外人》 (徐和瑾譯本,81頁,人民文學出版社)

Host |到最後,默爾索實現了在荒誕的世界裏自我重生。他正視、承認生活本身的毫無意義,放弃怨恨,放弃作出改變的幻覺;更為重要的是,重新對世界充滿愛。這是一種對生命本身的愛、對自身存在的愛,它不來自對過去的懷念,也不以來對未來的渴望,而是在每一個當下回到生命本身,仍然義無反顧地生活。默爾索在死刑臨頭,仍然在大口呼吸著這世界裏的自然風物的美好,躺在夏夜的蟬鳴當中仰望著變幻瑰麗的天空;在執行死刑的時候,仍然萌生出對人群的渴望,或許那是出於對生命本身的愛,或許那是出於對希望感召更多“敢於說真話”、敢於反抗荒謬的勇士。

eleven |我覺得默爾索最後與其說是與世界和解(reconciliation),不如說是一種放弃(renouncement)。在之前他努力與世界保持著陌生人(stranger)的關係,而當死亡將臨的時候,我覺得他發現不可能逃脫權力結構(the power structure)的力量,即發現人生的荒謬。我認為從加繆自身的思想以及小說本身來看,默爾索並沒有真正意義上與世界“和解”。因為世界的荒謬性讓人們無法與之和解,而和解的前提是他放弃自己的為人準則與追求。最後的轉變即默爾索意識到和世界做陌生人是無益的,之前的努力與幻想都是徒勞——他放弃對世界的反抗,囙此他與世界和解了。

葛心茹|《被討厭的勇氣中》提到,人是作為一種無力的存在活在這個世界上,並且人希望擺脫這種無力狀態,繼而就有了普遍欲求——阿德勒稱其為“追求優越性”,可以簡單理解為“希望進步”或“追求理想狀態”。所以人不能僅是擁有本能的野獸,也不能停留在無意義的毀滅,而是普遍渴求在毀滅後的浴血新生的理想狀態。默爾索在真實可感的死亡面前最終重回了虛無主義的基點,獲得了向死而生的啟示——他不再痛苦,不再絕望,對於這無意義的世界終於找到了自己的答案,心中充滿的不再是難以驅逐的煩躁而是平和。對於不理解自己的羣衆,即使是仇視,默爾索也希望他們能來見證一場死亡,在死亡中他與這個荒誕的世界第一次真正達成了和解。此時我們甚至在滿懷悲憫的默爾索身上看到了捨身濟世的殉道者形象。默爾索的心態轉變將羅曼羅蘭的一句話詮釋得十分到位:世界上只有一種真正的英雄主義,那就是認識生活的真相後依然熱愛生活。

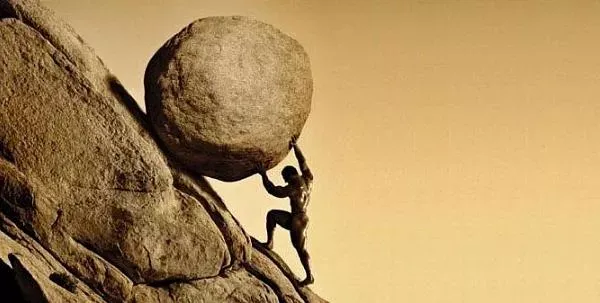

六次的圍爐共讀會讓每個參與者感悟良多。雖然《局外人》是加繆創作三角中以“荒誕”為中心的作品,但這本書裏已見“荒誕人的反抗”這一主題。結合《西西弗神話》這本哲思隨筆,他認為從荒誕中匯出必然自殺的結論是錯誤的邏輯,它是一種逃避,是反抗的對立面;它想了結荒誕,但荒誕卻永遠不會被消除。正如主人公默爾索對待死刑的態度那樣,他不是要消除荒誕,而是在生命的最後窮盡一切力量去“活著”,帶著這種破裂去生活。默爾索對生活充滿愛戀,和西西弗一樣,他迷戀蔚藍的天空,遼闊的大海……他要窮盡這一切,他要生活得最多!

西西弗的命運展現出辛勞的無用和無望,而我們也能在生活裏的某些瞬間體會到現代社會席捲而來的异己感。從默爾索到西西弗,從西西弗到我們,“荒誕感”註定是一個揮之不去的鬼魅,緊緊跟隨著我們。當我們感到一個完美習以為常的世界、一個完美平常非常熟悉的女人,突然間會變得那麼陌生,從此變得比“失去的天堂還要遙遠,我們不能再理解它們……”,出路在哪裡?荒誕人的出路在哪裡?

以《西西弗神話》裏的一句話作結——“如果人們承認世界自身也能够去愛,去忍受痛苦的話,那就與世界和解了。”與君共勉。

文|袁洋 默華 葛心茹 eleven

審稿|柳丁 慕濤

Alicia

圖|來自網絡

圍爐編輯|李卓穎

matters編輯| Marks

圍爐(ID:weilu_flame)

文中圖片未經同意,請勿用作其他用途

歡迎您在文章下方評論,與圍爐團隊和其他讀者交流討論

欲瞭解圍爐、閱讀更多文章,請關注本公眾號並在公眾號頁面點擊相應選單欄目