我讀哈維爾《無權勢者的力量》

*原文初刊於Medium:如水回聲。

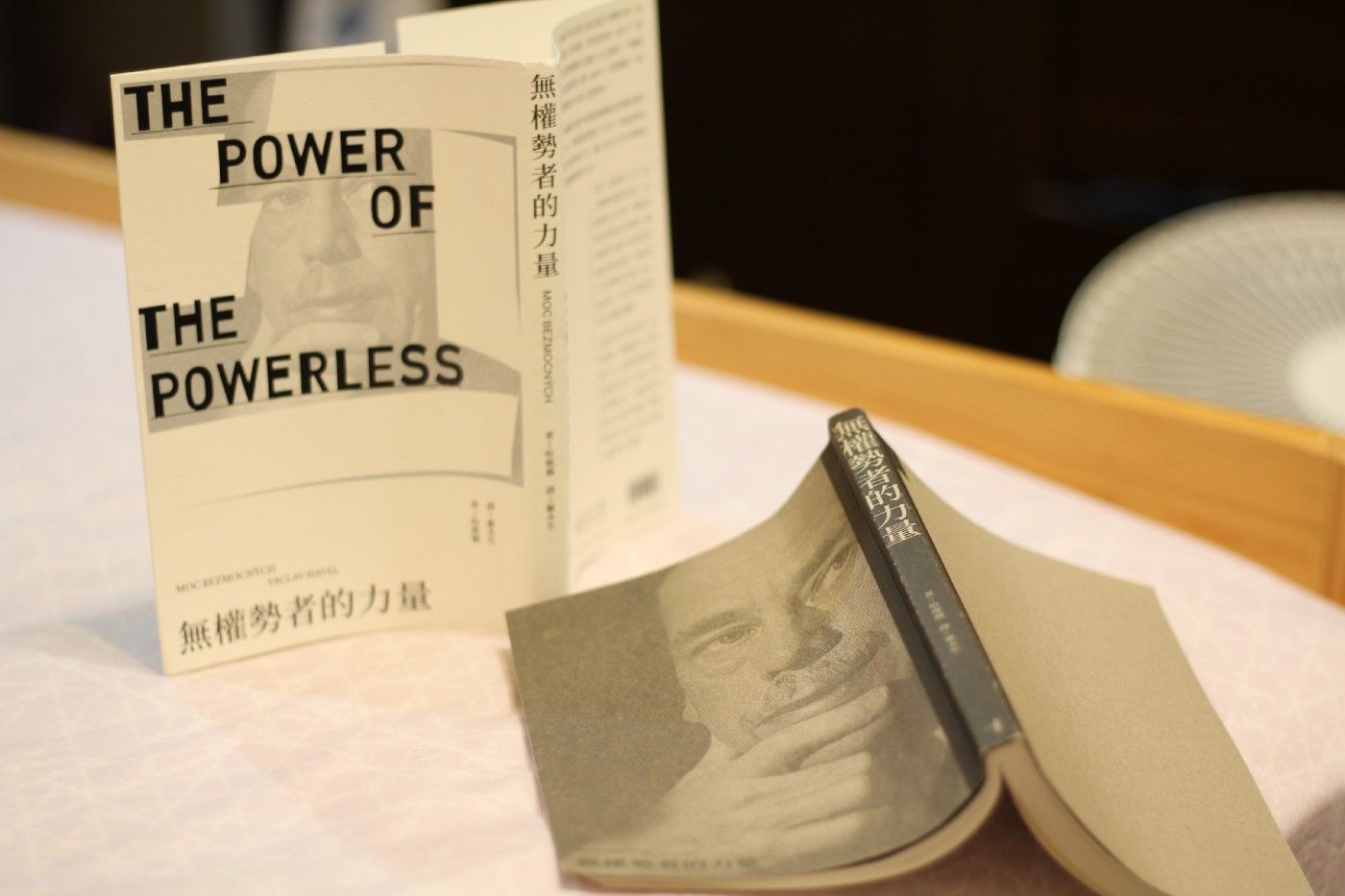

「許小姐,你有訂書要盡量在家裡等,你書從香港寄過來,郵資比較貴。」簽完名,郵差將那一小包牛皮紙袋給我。這本繁體中文的小書,跨海終於到我手中。

《無權勢者的力量》(The Power of the powerless)寫作於大約三十年前。作者哈維爾原本是捷克的劇作家,起草〈七七憲章〉運動,民主轉型後他成為民選總統,卸任後還曾來訪台灣。台灣當時是陳水扁執政。

最近捷克送台灣疫苗,許多年來捷克文學也在台灣暢銷,不過這本書,台灣暫時買不到,舊版皆絕版,是在一些機緣下由香港蜂鳥出版社今年重出。

從頭看起,第一章的第一句看到就莞爾:

一個幽靈正在東歐徘徊,那就是西方稱之為「異見」的東西。

不難想像當時他寫下這兩萬多字,是作為一種政治行動的宣言。本書最後特別附錄的「哈維爾圖書館總監 」傳記片段,也提到說哈維爾不可能沒有意識到這是對《共產黨宣言》的嘲諷。

蘇聯政權底下的捷克。那時哈維爾稱之為「後極權體制」。如同許多的社會科學(或是政治哲學,whatever)家的論述作品,哈維爾為了要說明當時捷克的處境有別於古典獨裁政體,必須在基於對社會矛盾跟政權性質有正確的認識(但他一直在嘲諷這個詞)才能凸顯他的主張「磊落真誠」這一點何以獨特、有效且根本,而雖知道或有命名上的問題,仍勉為其難地使用了「後極權」這個詞來定調。

在此,我也先不回顧「後極權」這個詞在各種學科裡的討論,純就哈維爾自身的定義來簡化摘要:(p.27–28)

- 我們的制度已不局限於一個地方,而是在兩大超級霸權其中一個所控制的龐大權力集團中橫行。全球的核子均勢,更令這個制度具有古典獨裁前所未見的表面穩定。

- 古典獨裁缺乏歷史根基,比較偶然,我們則有十九世紀無產階級及社會主義運動的歷史基礎「正確認識」。

- 「正確認識」已經成為「世俗宗教」,對任何問題提供現成答案。人們感到無根、失落、把握不住世界的意義,這種意識型態具有醉人魅力。

- 傳統獨裁制度有即興因素,但我們的制度在蘇聯已建立了超過六十年,在東歐建立了近三十年。它建立了一個全面而複雜的機制,對全體人民進行直接和間接的操縱。

- 古典獨裁制還有一點革命興奮氣息、英雄主義氣概,蘇聯集團早已不再孤立於其他發展的世界,西方發達國家的價值觀念同時也在我們社會存在。不明瞭這一點就不可能明白我們制度下權力的性質。

隨後的章節,就是較為耳熟能詳的故事了:

蔬果店老闆在櫥窗掛上「全世界工人階級,團結起來!」的標語,但那標語是什麼並不重要,重要的是他掛起來,這是政權使用「意識形態」來橋接人民跟政權之間的關係,因為意識形態提供了人一個有關身份、尊嚴和道德的幻覺,使我們能欺騙世界、欺騙自己、收藏自己的良知。如果蔬果店老闆試圖過著「磊落真誠」的生活,不一定是拒絕掛起標語,說不定只是遮遮掩掩。總之,意識到活在謊言之中的假象,從而能夠有自決地在現時、現下的個人實踐中落實,這種「活在真實之中」即是他本書最重要的主張。

磊落真誠,其後會衍生到「隱蔽空間」,扣連捷克七七憲章運動前的樂團攻擊事件;並再繪製出「獨立社會生活」與「平行邦國」等概念之中,為後極權體制留下一個希望的空間。

「磊落真誠」這個概念,就從一個蔬果店老闆的舉止,在書中各章節以假想他的處境、思維和行動來開展,取代了學術語言僵固且可衡量的操作定義。

對於「意識形態」,當然在那個時候,肯定是明確指向蘇聯政權的共產主義意識形態,他有一個生動的描述:

意識形態作為制度和個人之間一道由藉口組成的橋樑,銜接了體制目標和生命目標之間的鴻溝。它使制度的需要假裝成源自生命的需要。那是一個假象力求冒充成真實的世界。

同時,他對後極權制度「戴著意識形態的手套」有著激情的指控:

這就是為什麼在體制中的生命總是滲透著虛偽和謊言:官僚統治的政府叫做人民政府,工人階級在工人階級的名義下被奴役,人的墮落被說成是人的最終解放,隱瞞事實叫做令真相大白,操弄權力去碾壓人民叫做權力掌握在人民手裡,濫權無度叫做依法偵查辦,壓抑文化發展叫做百花齊放,擴張勢力範圍叫做支援被壓迫人民,沒有言論自由變成自由的最高形式,鬧劇式的選舉變成民主的最高階段,扼殺獨立思考變成最科學的世界觀,軍事佔領變成兄弟友邦施加的援手。

單看這段,幾乎以為是對當代二十一世紀後的民主政體的嘲諷批判。

其實這本書不可謂沒有這個企圖,哪怕是在三十年前。

在那之前,先說他在後面幾個章節,也有論述科學精神般地排除了兩種解釋:一種是能夠容許政權以外的勢力去監督意識型態的(我們或可稱為「民主」的地方),在那種地方「磊落真誠」的道德所自帶的政治性或許就沒有像後極權體制下那麼強烈;另一種是法律,他一一點名《人權憲章》、《國際人權宣言》和《赫爾辛基協議》,同時很簡單的質問「在充滿濫權枉法的地方,真的要這樣廣泛和自願接受法治原則嗎?」

隨著他對法律規範本身也有一套批判,這可以接著銜接回他對於後極權體制以外的所有政府或官僚制度的衍生企圖。我覺得(對我一個待過政府單位的人,看了不少正面、負面表列的條文的人)最耐人尋味的是這段話:

把官樣文章、虛有其表、推搪狡辯等作用表現得最淋灕盡致的,當然不是法律中那些明文禁止國民做什麼事、觸犯後又會根據什麼而被指控的條文,反而在說明人們可以做什麼、有什麼權利等的章節,才會表露無遺。

……縱使在最理想的情況下,法律都只不過是防止生活由好變壞時,其中一種不完善以至多少是迂迴的方法。

雖然書得最前頭,已經煞有其事地把求解範圍圈在「後極權」,書裡的批判卻不時指向更廣泛的現代國家體制、規範,以及意識形態動員人們的邏輯。其中又有一個段落,他說後極權體制的另一個有別於古典獨裁的特徵,就是無論是賣菜大叔,或是高高在上的總理,其實都參與其中這個受體制所驅動、所打造的謊言社會,只是程度不同。這裡的說明是相當具有一種無論是民主或獨裁都具備的「社會」集體性。

然而他真正的主觀點是從個體出發的、現時現下的:

人們迫於生活在謊言之中,但他們之所以能被迫,是因為他們實際上是可以用這方式生活下去的。因此,不能單說制度使人性疏離,相反,是疏離的人性支持著這個制度,作為自己不由自主地要獻身的偉業。它成為人性墮落的寫照,充作人們不能忠於自己的見證。

所謂磊落真誠,或是自我選擇,活在一種真實之中:

人可以異化出來只是因為在人當中,的確有些東西可以異化。

書中後半有特別處理「反對派」的語境、對當時直接從事政治工作的批判,他認為那些人對後極權體制的社會政治現實「認識不足」,沒有去看見「先於政治」的事物在政治上的意義,看不出它們是醞釀真正政治轉變的土壤。這裡摘一句有力的評論:

越是遠離具體「當下」的人的政治,越是將眼界放在抽象的「將來終有一日」,就越容易蜕化新的奴役形式。生活在後極權制度的人已太清楚知道,他們能否活得像一個人遠比一黨還是多黨,黨派怎樣界定自己、給自己封一個什麼名字等問題重要。

以及較為詳加闡述何謂「異見者」,及更加壯大的獨立社會生活,更加喊話一般地「有時我們一定要走進苦難的深淵才能領悟真理,正如我們在光天化日下,一定要跑到井底去才能看見星光。」並很輕巧地帶到了組織活動,甚或「怎麼辦」的回答。(雖然他自己也說應該把他自己發明出來的「後民主」 章節給刪去。若是讀通了他的關懷,此類問題就非常次要了)

而且這個新氣候、新本質只能「實踐」出來,無法魯莽表述。

當我們閱讀時不自覺對號入座到現代民主體制,其實也是哈維爾其實有意擴大推論到比後極權體制更多的部分,他引用海德格的現代科技社會的整體危機,將形而上的東西帶進來,並做出了以下宣稱:

後極權制度只是現代人類無法主宰自己命運的一個側面,也許是一個表現得更激烈、更能揭示真正根源的側面。後極權主義的自動機制只不過是全球科技文明自動機制的一種極端表現形式。它所反映的失敗,只是現代人普遍失敗的其中一種。

我覺得三十年後的此刻,這樣的提醒,幾乎不證自明。

最後還是回到書裡的語境,他寫作的時刻是經歷過布拉格之春的運動,也才剛發起有盟友被盤問致死的七七憲章運動,卻還沒有迎來民主化的勝利,是在那之後超過十年,才有天鵝絨革命,接著他當上民選總統。

寫作的當下,確是一個井底的黑暗之處沒錯。

在那個時候,這本書是這樣結尾的:

真正的問題是,「光明前途」是不是真的永遠這麼遙遠,或者是相反,它其實早已在這裡,只不過是因為我們的盲目和懦弱,才令我們不能在自身、在周圍把它看出來,因而無法發展它?如是這樣,我們又該怎麼辦呢?

「磊落真誠」的活著,與「帶有希望」的活著,我認為是兩件事。《無權勢者的力量》一書,內容講的是第一件事,其形式要帶來的是第二件事。