思考未来学校时对技术中心主义的批判(Seymour Papert)

内容基于西摩·佩珀特(Seymour Papert)在“信息时代的儿童:创造、创新和新活动的机会”(Children in an Information Age: Opportunities for Creativity, Innovation, and New Activities)会议上的演讲(保加利亚,索非亚,1987年5月)

介绍

这个房间里的每个人都会同意,我们正在进入所谓的“计算机未来”,在这个未来中,由于计算机和其他新技术的出现,一切都会变得不同。在生活的某些方面,计算机的存在已经很常见。从我家来到这里,在机场买了飞机票。计算机终端已成为该交易的一部分——你通过与计算机前的工作人员打交道购买机票。在美国的一些机场,你甚至不需要与工作人员打交道。你可以直接操作计算机:把你的信用卡放进去,机票就出来了。

计算机的这些表现可能是表面的。它们并没有给我们的生活带来太大的改变。甚至买机票也要花同样的时间。但是在生活的其他方面,没有人会说计算机的使用是表面的,比如在医学上,通过计算机进行CAT扫描。本周我们在这里开会讨论计算机在学习、教育和儿童生活领域的应用,目前计算机在这一领域的应用还很表面。计算机在这一领域的存在将产生非常深刻的影响,不仅对学校本身的性质,而且对整个人类社会。计算机进入学习的方式将对未来一代在技术和更大的文化发展方式起到决定性作用。

我们正在进入计算机的未来;但它会是什么样的呢?它将是一个什么样的世界?乌托邦主义者向我们承诺了一个新的千年,那是一个计算机将解决我们所有问题的美好世界。计算机评论家警告我们,过多使用机器会造成非人性化的影响,就业和经济也会受到破坏。

谁是对的?好吧,两者都错了——因为他们问错了问题。问题不是“计算机会对我们做什么?” 问题是“我们将如何使用计算机?” 重点不是预测计算机的未来。关键是要做到。

我们的计算机未来可以有多种不同的形式。它不是由技术的性质决定的,而是由人类个体的一系列判断决定的。归根结底,这是一个政治问题,一个社会哲学问题和一个社会决策问题,我们将如何在技术面前重塑和重新思考我们的世界。当我们谈论计算机在教育中的应用时,我们不应该想到机器有什么影响。我们应该讨论的是,计算机的存在为我们提供的机会,让我们重新思考学习的意义,重新思考教育。

在过去的几代人中,教育一直远离世界的主要舞台。在我们的大学中,教育学院排在第二位。著名的院系是物理学和分子生物学以及数学和哲学。教育?这是一些次要的学科。在政治领域,当政治家们在会议和峰会上会面时,他们谈论的是金融、武器和贸易问题。教育被搁置一旁,如果有的话,仅在开幕式和闭幕式的口头声明中进行讨论。但我认为这正在改变。这些新技术的影响是,学习和教育将成为中心舞台——无论是出于智力上的兴趣,还是出于对深入学习和研究的机会和需求,甚至在政治舞台上也是如此。

我们已经开始看到迹象表明,学习的政治正在成为一个核心问题,而不是什么无关紧要的东西。当我们面对一个不断加速变化的世界时,已经不可能再有一种“学习”的概念,即人们在年轻时就能学会所有的技能,并将其应用到一生中。学习必须是一个持续的过程。现在每个人都在口头上这么说,但很快它也必须进入世界各国的最高和最低决策层。谁会成功,谁不会成功,这在很大程度上取决于谁能进入计算机学习的未来。

我的演讲围绕四个核心观点展开,其中两个(技术中心主义和科学主义)是我提出的关于我们应该避免什么的警告,另外两个(教育学和建构主义)是我提出的关于发展我们应该走向何处的愿景的框架。

技术中心主义(Technocentrism)

我从皮亚杰(Piaget)使用的“自我中心主义”(egocentrism)一词中创造了“技术中心主义”(technocentrism)这个词。这并不意味着儿童是自私的,而只是意味着当孩子思考时,所有的问题都指向自我,与自我有关。技术中心主义是将所有问题都指向技术的谬误。

在技术和教育的会议记录中,有这样的问题:技术会产生这样或那样的影响吗?使用计算机来教数学会不会提高儿童的算术能力?或者它会鼓励孩子们偷懒,因为计算器可以进行计算?使用文字处理器会让孩子成为更有创造力的作家吗?还是会导致书写技能的丧失?计算机会增加孩子的创造力吗?还是会导致机械的、死记硬背的思维方法?计算机会增加人际交往能力吗?还是会导致孩子们彼此的隔离?

这些问题反映了以技术为中心的思维。所有关于计算机的这种用途或那种用途是否正确的问题也是如此。“训练和练习能提高孩子的算术成绩吗?” “Logo会带来更多的数学思维吗?”

当然,这些都是有趣的问题,但它们不是基本问题。实现这个或那个结果的不是训练和实践,也不是Logo;而是我们如何使用这些东西。除了关于教算术最有效的方法的问题,还有一些问题在计算机出现之前就存在了,这些问题与教育的一般理论有关。

早在计算机出现之前,教育界就分为两大阵营。一个强调儿童的发展和儿童对世界理解的积极建构。我们可以称这些为以儿童为中心或以发展为中心的教育方法。另一方面,与之截然相反的是那些相信以课程为中心方法的人。

我想对这次会议的标题——"信息时代的儿童"——提出一点异议。这个标题带有鼓励以信息为中心的教育方法的危险,这与以技术为中心的方法没有什么不同。把未来想象成一个信息时代,当然要关注一些令人兴奋的新发展。现在有比以往任何时候都更多的信息。但从教育者的角度来看,也有危险的一面:把教育最重要的方面看成是提供信息,甚至是提供获取信息的机会。

人们应该对这两种教育观点进行明确区分。在一种观点中,教育的目标是促进个人发展。另一种观点则侧重于个人将获得的信息。与这种划分密切相关的是,我们是否认为教育的目标是培养孩子的独立性和个人力量感。

计算机所能发挥的最大作用与信息无关。这是为了给孩子们一种更大的赋权感,让他们能够做比以前更多的事情。但很多时候,我看到计算机被用来引导孩子一步一步地完成学习过程。伊凡·伊里奇(Ivan Illich)说,你在学校学到的最重要的东西是,学习只能通过被教来实现。这与赋权相反。你在学校应该学到的是,你不需要为了学习而学习。这并不是说老师不是学习过程的重要组成部分。老师当然是那里最重要的人。但是,认识到老师的重要性与把学习变成被动的一面是非常不同的。这是教育理论的根本分歧:个人赋权vs教育和被教育。

过去,我强烈反对计算机辅助(computer-aided)教学这个说法。人们可以从多个角度来批评它。现在,我只想把它作为一种思维方式的症状。这句话很容易被教育领域的计算机专家所接受,这一事实表明,在他们的心目中,计算机是一种教学设备。这是教育的一个方面,但却是最小和最不重要的一个方面。如果我们只把计算机投入到这方面,我们就是在浪费它。它可以做得更多。

如何在教育中运用计算机,反映了更深层次的教育理论和哲学问题。早在计算机出现之前,教育工作者就将教育作为学习事实和技能,还是作为个人发展的问题上存在分歧。计算机使教育理论中存在的这些分歧更加尖锐。然而,即使是这些争论也反映了更大的问题,即社会理论和社会哲学问题。我们想要什么样的人,什么样的公民?我们想要的是被赋予权力的个体,他们会感到有能力做出自己的决定,并塑造自己的生活?还是我们更喜欢那些愿意接受纪律,遵守他人为他们制定的指示和计划的公民?

科学主义(Scientism)

所谓科学主义,我指的是把所有问题看作科学问题,认为可以通过科学研究来解决的态度。这种观点通过衡量教育方法对考试成绩的影响来评估教育方法。科学主义使教育研究变得容易:我们将做一些实验,看看这个或那个方法是否更好,实验只分离一个因素,其他所有因素保持不变。许多人迷恋于这些实验,因为它们在统计上是严谨的,并且似乎提供了人们在物理学中发现的那种硬数据。但是,如果你正在考虑彻底改变教育,这种方法是不可行的。

这类研究确实有助于回答某些问题。如果你正在考虑一个小的改变——把教室的墙壁漆成绿色还是白色更好?——你可以做一个小实验。你可以保持其他所有东西不变,只改变墙壁的颜色,看看会发生什么。即使你在问是奖励成功还是惩罚失败更好,你也可以做一个小实验。

但我们不能以这些标准来决定我们是想要一个开放的社会还是一个极权主义社会。你无法通过科学实验来决定你是想要被赋予权力的公民,还是想要被指导、被纪律约束的机械人。这不是科学问题;这是比这更深刻的东西。

教育学(Educology)

我从乔纳斯·索尔克(Jonas Salk)那里借用了教育学(Educology)这个词,他是一位伟大的美国思想家,也是索尔克脊髓灰质炎疫苗(Salk polio vaccine)的发明者,他最近致力于思考人类进化的新阶段,正如他所说的那样。这种进化关系到个体创造力——个体控制着创造性的进化过程。

教育学(Educology)这个词提醒我们,我们需要一种教育理论。有人可能会说理论已经存在。有教育心理学;有教学理论;有关于如何管理学校的理论课程。但这些并不是教育的整体理论。它们是关于教育过程中发生的小方面的理论。专注于这些小的方面,这些树木和灌木,我们迷失在丛林中。

我对技术中心主义和科学主义的抨击指向了我们需要教育学这门新学科的一个原因。我们需要一种不同于教育心理学等其他科学的方法论。为了阐明这种需要,我将从我自己的工作中举一个例子。有人问:“Logo 对学习数学——或规划技能或其他方面的影响是什么?”有些实验者给出了非常肯定的答案,有些给出了否定的答案。但他们找错对象了。他们采用的方法是通过改变某一事物而保持其他事物不变来研究某事物的影响。

这种方法非常适合研究药物或植物治疗的效果。但是在Logo的例子中,人们看到了它的荒谬之处,因为它的全部意义就是让其他一切都改变。人们不会把Logo引入教室,然后做其他的事情,好像它不存在。这种方法完全没有抓住重点。Logo是一种工具,旨在帮助你改变谈论和思考数学与写作的方式,以及它们之间的关系、谈论学习的方式,甚至是学校里人与人之间的关系——孩子和老师之间的关系,以及孩子们之间。

研究教育创新的传统方法可能已经足够了,当时只有很小的变化是可能的,而事实上,人们确实改变了数学课程的一个方面,而保持其他一切不变。但是,当我们设想教育发生根本性变化时,我们需要一种完全不同的方法。我想就这些变化的规模发表一些看法。

重要的是要认识到,这些变化的范围可能与我们在交通、通信和医学领域看到的变化相媲美。我们过去常常步行或骑马;现在我们坐喷气式飞机。我们过去常常寄信或送信;现在,我们拿起一部电话,就可以打给地球上最远的角落。现代技术也改变了医学实践。但在学习和教育方面,迄今为止只发生了很小的变化。也许在其他领域是否会发生同样重大的变化还是一个悬而未决的问题——但如果不尝试,我们永远不会知道。我想正是这个目标让我们在这次会议上聚集在一起。我相信,我们可以通过尽最大努力来决定这个问题,通过尽我们所能来引导这些深刻的变化。

教育学有两个方面:一个面向社会,一个面向个人。当教育学研究新技术时,它关注两类问题,但这两类问题都不认为技术有影响:社会如何应用技术?以及个人如何使用技术?

我已经谈到了社会应用。我对技术中心主义的讨论提出了一个问题,即技术是否决定了人们的思维方式,或者人们的思维决定了他们制造什么技术。这些问题不是第一次提出。它们引发了许多关于社会理论、经济学和政治的讨论。卡尔·马克思与黑格尔的争论也正是如此:物质材料决定思想吗?还是思想决定了物质材料?

我们正面临着同样的问题。很多时候,我们仍处于以技术为中心的思维阶段。我们的思想反映了一种原始的唯物主义(materialism)——我们认为技术将决定我们的思维方式。这几乎与原始的唯心主义(idealism)一样粗糙,这种唯心主义(idealism)是乐观观念的基础,即对教育的思考将决定我们如何实践它。显然,我们需要一种更具互动性的方法来解决这些问题。

我喜欢用类比来更好地理解这个问题。看看一些早期的技术,看看它们是如何被利用的,这通常很有帮助。特别是,让我们看看电影的历史。

当移动摄影机在世纪之交被发明时,人们用它做的第一件事和你用任何新技术工具做的一样:你尝试做你以前做过的事情,然后你试着做得更好。于是演员们把摄影机放在舞台前,表演了一场戏。记者们走上街头,打开摄影机,而不是用纸做笔记。这与之前已经发展起来的电影、电视和其他媒体的概念不同。电影不仅仅是把一台移动的摄像机放在舞台前,然后表演出一出戏。

很明显,电影是不同的,但在哪方面呢?重要的是,我们要把不同的维度概念化。今天我想强调和集中讨论的一点是,电影是一种新的、不同的文化。它有自己的语言和隐喻。它为人们提供了新的角色。电影制片人?根本就没有这种东西。电影明星?那是什么?此外,电影也进入了我们的社会关系——在周六晚上出去玩等等。电影已成为更广泛文化的一部分;这就是它的发展方式。这就是教育领域必须发生的事情。我们谈论的是一种新的学习文化,以及这种新文化将如何在新的技术环境中成长。

这些主题是我们在未来所面临的挑战——我们需要更深入地思考科技将如何融入教育变革。为了澄清这一点,我将举一个例子。

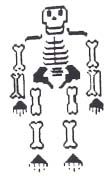

这个骨架是由四个九岁和十岁的孩子制作的。这是在亨尼根实验学校(Hennigan School)完成的,我们在波士顿运营该学校,是我在麻省理工学院的研究小组和波士顿公立学校系统的合作成果。这所学校位于波士顿一个非常贫穷的工人阶级区。这就是我们所说的市内学校。根据在学校系统中成功或失败的通常统计数据,大多数学生都没有出色表现,并且很少有机会表现出色。

我们在这所学校引进了相当多的计算机,大约每三个学生一台,所以学生们花很多时间在计算机上。在这个实验的前六个月,我们的目标是让每个孩子每天使用计算机工作一个或一个半小时,除了熟练掌握计算机操作之外,没有别的目标。所以我们教孩子们用Logo编程,以及如何用计算机作为文字处理器来写作。我们没有任何与计算机相关的专用软件或教材,也没有因为计算机的存在而改变课程的想法,在那个阶段没有。我们想看看计算机如何进入学校的文化。老师们是怎么拿起计算机的?孩子们会怎么做?我要讲的故事,对我来说,是一个典型的例子,说明计算机是如何进入到像这所学校这样的文化环境中的。

这个骨架是在1986年2月或3月制作的,大约是我们在亨尼根实验学校(Hennigan School)研究开始后的六个月。老师乔安妮·罗金(Joanne Ronkin)在这所学校教了多年书——在1月或2月,是时候和她五年级的学生一起研究人类生物学了。她发现研究骨架是一个很好的起点。课程只规定她教授人类生物学。她之所以选择骷髅,是因为她喜欢这东西。

过去,她结合多种方法来教孩子们有关骨骼的知识。她有一本书,他们读到过。她给他们看了几块骨头。她还试着从外面找一些人来,一个护士家长,偶尔甚至是医生,尽管这在那所学校很少见。但通常医学相关领域的人可以谈论它。在过去,她总是让每个孩子选择一根骨头,然后在笔记本上仔细地学习和描绘。今年,因为孩子们已经掌握了在计算机屏幕上画Logo图形,她对他们说,“好吧,把骨头画在屏幕上”,而不是在纸上。

效果非常显著——重要的是要注意她没有做任何特别的事情。她只是做了她一直在做的事情,只是有了一种不同的绘画媒介:用计算机而不是用纸和铅笔。但是媒介的不同有时会对表现产生巨大的影响。她希望每个孩子都能像过去一样画一根骨头。但令她惊讶的是,每个人都选择画一个完整的骨架。这完全是自发和自愿的。没有人建议或告诉他们这样做。在这种特殊情况下,四名学生决定合作,因为他们意识到一个人是不可能画出完整细节的骨架的,所以必须由四个人来合作。这是技术基础设施改变文化的第一种方式:它改变了人们之间的关系。

第一个变化是在老师和学生之间,因为这些学生在做一些老师不知道怎么做的事情。他们在计算机方面的专业知识已经超过了她。其次,学生之间的关系不同。与我们在学校里经常看到的那种竞争、孤立的学生关系不同,在学校里,模仿别人就是抄袭,因此是禁忌和不好的,这些学生聚集在一起,因为他们认识到他们可以更好地合作。

一旦他们聚集在一起,一些新的元素就会出现。他们必须对骨架进行划分,并决定自然划分是什么。同样,如果一个人做手臂,另一个人做椎骨,他们必须考虑手臂和椎骨是如何连接在一起的,并且要以相同的比例来做。因此,这种新的环境是对骨骼进行许多新思考的自然入口。

然而,最引人注目的是动员起来的能量。老师在一个非常重要的方面改变了她的角色。她不再需要告诉孩子们该做什么。她没有去激励孩子们,而是最终不得不阻止他们,但她没能阻止住他们,因为他们想继续做这件事,即使是在该做别的事情的时候。他们在午餐时间来,他们在娱乐时来,他们在放学后来;这件事激起了他们的热情。因此,老师不必再督促学生学习,而是要保守一点,阻止他们过度学习。

在这种情况下,我们加入的是非常小的东西——这与所有关于教育技术问题的公认智慧相违背。你会一再听到在学校使用计算机的问题是我们没有软件,而且制作软件太贵了。在这里,唯一的软件是一个非常好的图形系统。计算机不知道什么是骨架,程序员也不会花几百个小时把骨架的信息输入计算机。它只是一种强大的工具,可以赋予这些学生权力。

我想强调另一方面。这门课被称为生物课,但涉及的远不止生物学。所有的学生,无一例外,都想做一些美丽的东西。你可以看到美学的方面,也可以看到科学性和逻辑性,这种审美性同样重要。

对我来说,这个特殊的例子已经成为更普遍的东西的隐喻。我们在学校做的最糟糕的事情之一就是划分。我们把事情切成小块。我们做过的最糟糕的切割之一就是把美学从知识和科学中分离出来。这是一场灾难,因为孩子们的能量主要来自我们在这里看到的两个领域:他们的社会关系和他们的审美驱动力。这就是产生能量的东西,我们将其切断了。在骨架示例中,我们看到它回来了。

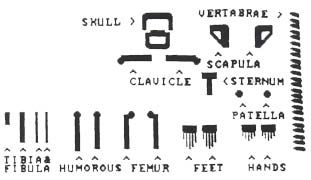

我们也看到了个性。这是另一个骨架 [图 2]。这是一个女孩独自创建的,因此她的骨骼细节较少。这并不意味着她没有认真学习。每个骷髅都有自己的特点。

因此,除了外观上的美感之外,我们还有表达自己对世界的看法的美感。只是为了说明样式不同,这里是另一个骨架 [图 3]。这个孩子不想画骨架,我们很了解这个孩子。事实上,我们在亨尼根实验学校(Hennigan School)的研究的一部分是,我们真的试图将这些孩子作为个体来了解。这个孩子非常关心语言和事物的名称。所以在她的骨骼项目中,她花了很多功夫来知道这些骨头的名字。Humorous当然很“幽默”。没有人纠正她,但最后她发现不是那样拼写的。但她如何拼写并不重要。关键是她有一段强烈的体验,因为她认为自己把骨头的名字放在她的计算机屏幕上,这样学校的其他人就可以通过她的工作看到骨头的名字。因此,个人风格成为体验的重要组成部分。

这也是为什么问“计算机对孩子有什么影响?”是错误的。它对不同的孩子有不同的影响,这取决于他们对什么感兴趣。事实上,孩子们走向相反的方向;如果从统计上看,平均值为零。语言倾向更强的孩子使用语言的能力更强。以视觉为导向的孩子更多地使用视觉和几何表示。喜欢强迫性地计划的人会成为更好的计划者。喜欢以表现主义方式自由创作的人可以做得更好。如果说这种环境有什么影响的话,那就是每个人都可以遵循自己的风格。你可以变得更加自我;你可以成为你自己,无论那是什么。

建构主义(Constructionism)

我想强调的是建构主义(constructionism)作为一种理论方法的一部分,作为教育学理论的另一个分支。我们需要一种社会、历史理论来理解技术进入社会的方式,以及它们如何被社会利用的。我们还需要一个理论来解释它们是如何被个人所利用的。

建构主义(constructionism)这个词是由两个词组成的。我首先从皮亚杰那里了解到一种心理学理论,但在维果茨基和其他理论家那里也发现了这种理论。该理论认为知识不像信息一样通过管道传递。事实上,有一种叫做信息理论的东西在很多方面给我们提供了完全错误的教育图景。知识不是传播的,而是建构的(constructed)。每个人都必须重建知识。当然,一个人并不一定要独自做到这一点。每个人都需要他人的帮助,需要物质环境、文化和社会的支持。但是,知识必须被建构——这就是皮亚杰所说的建构主义。

建构主义(constructionism)为皮亚杰的构成主义(constructivism)思想增添了第二个方面。构成主义(constructivism)认为知识是你在头脑中建立的东西。建构主义(constructionism)提醒我们,最好的方法是建立一些有形的东西——一些你头脑之外的东西——而且对你个人也有意义的东西。在骨骼项目中,孩子们正在做一些东西。他们在屏幕上创建一个骨架。因为他们在做一些东西,他们可以调动整个自我:他们的审美意识,他们对一个有意义项目的感觉,他们对这个项目与他们作为个体的身份以及他们最重要的价值观有关的感觉。对语言感兴趣的孩子看到了她在屏幕上所做的事情,这是一个更大事业的一部分:她在影响班上的同学,并通过一个她可以连续工作数周的项目来表达自己。

这就是我所说的建构主义(constructionism)。她在创造一些东西,一个根植于她自我意识的项目。她不是坐在纸上写着无意义的数字。她并没有通过一个支离破碎的过程来学习,在这个过程中,知识被分割成小块,学习者必须弄清楚它们是如何结合在一起的。

我想再举一个来自亨尼根实验学校(Hennigan School)的例子来强调这个想法。在骨骼的例子中,构建的是计算机屏幕上的东西。当然,对学校使用计算机的一些批评认为,过多地沉浸在电子世界,而不是你能感觉到、触摸到和闻到的物理世界,可能会很危险。我完全同意。因此,我们过去几年的工作主题之一,尤其是在这所学校,就是将信息学从计算机中剔除。我们使用与计算机没有直接关系的活动,这些活动使用真实的、三维的、物理的东西。我最喜欢的例子是一个我们称之为 LEGO/Logo 的项目,它显示了最引人注目的结果。

在这个项目中,孩子们用Logo作为编程系统,用乐高积木来搭建各种各样的物体。我们已经开发了两者之间的接口。你可以用乐高积木搭建一些东西——也许是一辆带有电机和传感器的小车,比如光和触摸——然后你可以把它连接到计算机上。你可以写一个程序让这辆车做一些事,这样你就进入一种控制理论,一种机器人技术。这将我们在计算机中使用的构造原理(constructionist principle)与物理对象外部世界中的构造原理(constructionist principle)结合在一起。一些事件将说明,这可以改变学习环境,在我看来,作为一个建构主义(constructionist)的基础。

我的第一个例子根本不涉及计算机。我们用LEGO/Logo开发了一种模型体验。第一天,我们给孩子们一个非常明确的任务:制造一辆他们喜欢的车。然后我们将车放在倾斜的纸板轨道的顶部,让它沿着轨道行驶。我们的第一个目的是让它们比赛,但那是令人不快的竞争。相反,每辆车都是单独行驶。当它到达轨道底部时,它会沿着地板行驶——可能只是一小段距离,也可能更远,这取决于它是如何建造的。当小车停下时,学生在地板上放一块胶带,并在胶带上写下他或她的名字。

下一步怎么办?学生拿起他或她的车,开始改变它,使它走得更远。每个人都这样做。他们不需要老师说:“现在试着让它走得更远。” 当小车停在某个点时,他们会对自己说:“为什么要停在那里?”他们试图让它走得更远。所以他们开始思考他们应该改变哪方面。有些方面显然是不相关的。没有人认为改变颜色会让它走得更远。事实上,几乎所有人都认为改变重量会让它走得更远。大多数人认为他们应该让它更重,但有些人认为他们应该让它更轻。所以在某种意义上,他们是在重温物理学历史的一部分。亚里士多德会说这是重量——让它更重,它会走得更快更远。

但是亚里士多德会说什么并不重要。在这堂课上,孩子们开始改变重量。但实际上,重量改变并没有太大的区别。正如伽利略发现的和这些孩子重新发现的那样,你不能仅仅通过改变重量来产生任何根本的变化。但是他们尝试了各种各样的方法,这是在重新演绎托马斯·库恩 (Thomas Kuhn) 教给我们的有关科学史的其他东西。当你的假设似乎是错误时,你不会放弃;你重新解释它。如果你认为让小车更重会让它走得更远,但那行不通,你会想,“好吧,让它轻一些。” 你仍然使用重量作为你的思维方式。如果让它更轻不起作用,你可以把重量放在后面或前面或更高或更低。你改变各种重量,直到最后你意识到没什么用,你不得不放弃。此外,还有一些人开始接受另一种观点,这种观点正在这个群体中传播:思考的关键不是重量,而是摩擦。

这些孩子中很少有人知道“摩擦”这个词,但他们理解了它的意思:摩擦(rubbing)。这些部件互相摩擦,这就是问题所在。这立即促使他们进行重建。他们重新思考他们的车辆,使它们变得越来越简单,摩擦越来越少。现在小车行驶得又快又远。因此,在这个由儿童组成的小科学社区中,范式发生了变化。

这是学习科学知识的绝佳场所。这比学习摩擦定律作为公式F=mf要好得多。重点是,这些孩子经历了一个社会过程,在这个社区中,有一个范式的转变。他们所拥有的知识不是一个定量的公式,而是一种更重要的东西:一种范式,一种思维方式。你从重量方面考虑吗?或者你需要从其他方面考虑?当你想到别的东西时,也许你需要给它起个名字。这就是老师变得重要的地方。老师会说:“我们会把它固定下来。这叫做摩擦。你可以在很多其他地方遇到摩擦,所以我们可以讨论很多关于摩擦的问题。”

这是学习科学的另一种方法。它类似于通常称为“动手操作”(hands-on)的东西。但请注意,这不仅仅是动手操作。不仅仅是孩子们在做某事;他们正在做一些来自内在动机的事情。就像骨架一样,这不仅仅是因为他们制造了它。他们制作的东西来自于自己的欲望,受到自己价值观的驱使。小车和摩擦也是如此。因此,正是在制造这些小车的过程中——在建构主义中——我们创造了一种不同的学习物理的方式。

小车体验可能会持续一到三天(一天意味着一个小时或一个半小时),下一个阶段可能是接下来的下一周。两三天后,当这一切都用完了,我们就换个方式,说:“现在做任何你想做的东西。” 通过制造小车,他们已经学会了将这些乐高积木拼凑在一起的一些基本方法。他们都知道一些早期的Logo编程。现在他们开始装上马达,在这个过程中我们注意到一个非常有趣的现象。不少孩子认为,要将马达安装在小车上,只需将马达粘在上面即可。他们感到非常惊讶的是,把马达放在小车上面并不能让它运行。他们还有另一种发现:马达必须连接到车轮上。所以大部分课程转向电动化和计算机化。

我想讲的下一个故事是关于四个女孩的,但它也是一个关于世界上所有的人的故事,这些人出于某种原因,从小对技术、科学或正式的事物怀有胆怯感。这个故事中的人物恰好是女孩,在许多文化中,女孩是受这种压抑影响最大的人。但当然,她们并不是唯一的受害者。

所以当我们说,“好吧,用它做任何你想做的东西”时,一些孩子——尤其是大男子主义的男孩——开始制造卡车,试图让它们更强大、更快等等。但这四个女孩没有这样做。相反,她们做了她们已经知道如何使用乐高的事情:她们建造了一座漂亮的房子。乐高对孩子们来说已经很熟悉了,这一点很重要。乐高在美国和许多欧洲国家都非常流行,这意味着女孩们可以做一些自发的事情:建造一个精致的房子,有华丽的墙壁、塔楼和窗户。

我们在那间教室里开始看到的是另一个历史事件的重建。早些时候,我们看到亚里士多德与伽利略的分裂。这一次,我们看到了所谓的“两种文化鸿沟”(two culture divide)。这些技术官僚的大男子主义男孩在建造他们的卡车,而这些女孩,在建造这些美丽的小东西。因此,熟悉的裂缝,熟悉的这两种文化之间的鸿沟,正在该班级中构建。她们要做什么?我们看到了。

我们在亨尼根实验学校(Hennigan School)的目的不仅是指导或教学,而且是本着人类学的精神进行理解。会发生什么?发生的事情再次告诉我们,老师的角色应该是敏感、观察和等待,然后找到合适的时机进行干预,因为那些女孩所做的事情比我想象的要聪明得多。与她们所做的相比,我为使她们脱离这个陷阱所做的任何事情都是灾难性的。许久之后,有人注意到,在那所房子的中间,深深地埋在里面,有一盏小小的灯在不停地闪烁。

从传统意义上讲,这些女孩非常女性化——她们的头发上扎着蝴蝶结,经常咯咯地笑。然而,尽管存在障碍,但我相信,在她们的内心深处,她们想要利用她们在社会中看到的技术和科学的东西,就像每个人一样。

所有的孩子都想占有周围社会中的一切。但这些女孩相信,“我不是那种能做到的人。” 这是她们的自我形象,所以她们被压抑了。她们必须找到一种方法,几乎不用看就能掌握这项技术。她们所做的可以被描述为从“小的方面”(little end)夺取这项技术。她们把这个小小的灯放在她们的房子里,并编写了最小的Logo程序来控制它。这个程序是:

on wait 10 off wait 10

然后重复了很多次。

如果有人说,“做吧,把它连接到计算机上”,我认为它会产生完全错误的效果。她们必须在没有人注意的时候,在她们不注意的时候,几乎在她们自己的背后做这件事。但一旦开始,她们就进入了占有技术的世界。

第二天,屋子里亮起了两盏灯。接下来的一周,又有几盏灯以非常复杂的方式熄灭。在那之后的一周,有一棵圣诞树开始转动。为了让那棵圣诞树转动,她们必须做相当多的事情。乐高的马达运转得非常快。如果你想把用乐高积木拼成的圣诞树放在上面,它就会马上飞走。所以她们不得不考虑齿轮或滑轮,事实上她们就是用这个。她们不得不让它慢下来。他们不得不让它慢下来。她们不得不参与到这个年龄段的孩子,也就是8、9岁的孩子,觉得困难和微妙的许多问题中。

因此,她们找到了进入技术、科学和正式的事物世界的入口,通过这种新技术,可以以如此微妙的方式进行。它是如此的精致和微妙,它需要这些精致和微妙的女孩找到她们的方式来挪用它,使它成为自己的。

我想以“占有”(appropriate)这个词作为结尾。让它成为你自己的。把它拿起来。让它成为你的生活、思想和文化的一部分。

占有某物,使其成为你自己的,是什么意思?在亨尼根实验学校(Hennigan School)的实验中,我们向孩子们询问他们在做什么。这些简单的问题产生了一些说明占有的结果。我们的一些研究生问孩子们:"你在做什么?"在最初的几个月里,如果我们在他们使用计算机时问这个问题,他们会说“计算机”或“Logo”或“编程”。但六个月后,当我们来到孩子们面前问他们在做什么时,没有人这么说了。他们说:“我在做一个骨架。你看不到吗?” 或“我在写一个故事”。没有人再谈论计算机了。

计算机已经被吸收了;它已成为文化的一部分。这并不奇怪。如果你走到一个正忙着写诗的诗人面前,问他在做什么,如果他说:"我在用铅笔",你会非常惊讶。他当然在用铅笔,但铅笔已经变得看不见了。它不是作为一个单独的东西存在;这是他生活的一部分。它是世界的一部分。你不去想它。计算机也是如此。只有当它变得不可见时,我们才取得了成功。这并不意味着你不去想它。当你需要的时候,当你想做点什么的时候,你会想到它。但你想的是你想用它做什么;你想的是那个主题事项。这是占有的一部分,让它成为你的。这就像你自己。

与“占有”(appropriate)密切相关的是另一个词,爱。爱因斯坦说:“爱是比责任更好的主人。”(Love is a better master than duty.)这一点在许多现代教育理论中经常被遗忘。以认知科学为例。我不认为给它起这个名字的人有什么恶意,但在心理学中,认知意味着思考,而不是感情、情绪、无意识、人格、动机。认知科学把思维区分为独立的事物。如果你读了这些报告,看看这些由政府机构资助的工作,你会发现这是一种认知。但他们错了。

他们错了,因为你之所以需要所有这些繁琐的教学方法,是因为你在试图教人们一些他们不想学的东西。当他们想学的时候,如果你创造了正确的智力环境,他们就会迅速而轻松地学会它。因此,你可以通过创造条件让孩子们通过爱上知识来获取知识。

还有更多。昨天我在索非亚的一所学校有一个有趣的经历,一个非常感人的经历。我参观了一所学校,孩子们正在使用计算机并制作程序。在结束时,他们说他们有问题,想采访我。其中一个问题是,“其他地方的孩子有这么好的老师吗?”

我很感动,不知道该说什么,我说了一些非常笨拙和尴尬的话。但我想,“这不是很好吗?” 他们所做的工作让他们对老师有了这样的感觉。当然,他们的老师是一个很棒的人,但我们可以创造教育环境,把对老师的爱和对在场其他人的爱都带出来。最重要的是,除了对知识的热爱之外,还有一条原则:如果你爱你所学的东西,你就会更爱自己。(If you love what you learn, you'll get to love yourself more.)这必须是教育的目标,让每个人都能有一种自尊、赋权和对自己爱的意识,因为所有其他的爱都会由此而生:对人、对知识、对你所生活的社会的爱。

编译自:A Critique of Technocentrism in Thinking About the School of the Future