人物誌&李宗盛 | 关于小李的事,我们统统都猜错

每次遇到感情的坎,我都会成宿成宿地听李宗盛,就像一只无法理解暴雨从何而来的落水狗,哆哆嗦嗦地躲进幽深的树洞里,摸着雨滴敲击树干的声音,思考自己究竟做错了什么,一遍又一遍。

张艾嘉说,每个人心中都有一个李宗盛。实际上说的是,每个人心中都有过一场暴雨,而李宗盛的歌里则有很多场,多到可以敲响每个人内心的隐秘处,笃笃,咚咚,直至“恨意在夜里翻墙,空空荡荡,却嗡嗡作响”。

我很难想象,一个人是怎样写下那么多情歌,把人生的相爱相知到无奈分离都写得那么好,就像是他替你爱过那些人,又替你恨过那些爱似的。

对此,人们说是因为他的歌词平实质朴,才能直指人心,但鲜有人能解释清楚,平实质朴的歌曲那么多,为什么偏偏李宗盛的与众不同呢?

其实,秘密在于他剖析情感的角度和逻辑。

李宗盛在2008年与马世芳对谈时说,他的歌词上下句多有因果的逻辑,不能随意拆分,而许多歌手的词其实是可以拆的。举个例子,他写给莫文蔚的《阴天》中有一段歌词:

回想那一天 喧闹的喜宴 耳边想起的究竟是序曲或完结篇 感情不就是你情我愿 最好爱恨扯平两不相欠 感情说穿了 一人挣脱的 一人去捡

这段歌词背后的情感逻辑是递进式的,我们要从头开始读。

“回想那一天,喧闹的喜宴,耳边想起的究竟是序曲或完结篇”。

一对夫妻要分开了,这时歌曲的主角独自坐在阴天的房间里,突然就想起了当初的喜宴,回忆起婚后生活的种种细节,感叹道爱情似乎在那时就已经注定完结了。

此时,独白者最先想到的是一个场景,随后才有了接下来的感慨。这正是大多数人回忆往事时的逻辑。

“感情不就是你情我愿,最好爱恨扯平两不相欠,感情说穿了,一人挣脱的一人去捡”。

明明心里难过甚至责怪对方,但嘴上却都还说着是我对你不好、我配不上你,让人暗自嘲笑自己的虚伪。其实,感情是你情我愿的事情,不必说谁欠了谁,没必要假惺惺地互相道歉。说穿了,爱情就是不断在重复挣脱和捡的过程,只是没想到啊,当初信誓旦旦的我们也没能逃出这个循环。

如果说之前两句还只是“触景生情”的套路词句,但到了这段内心独白,感情的深度和复杂性就凸显出来了,短短四句,里头有伪装、有自嘲、有遗憾、还有不甘。

假如我们尝试调换一下这段词句的顺序,就会发现它们是不能拆的,因为背后的情感太细了,牵一发而动全身。

“感情说穿了,一人挣脱的一人去捡,感情不就是你情我愿,最好爱恨扯平两不相欠,回想那一天喧闹的喜宴。”

像这样改动,整段歌词就成了一团乱麻,原本层层深入的逻辑顿时全无。

为了使对比更加明显,我还特地打开了QQ音乐的新歌排行榜,随便选了一首当下热门歌曲(不提名字了),发现它很多歌词是可以调换顺序的。譬如:

“万物都潮涌,就要在这一个路口分开走,时间溜走回忆在漫游,我落下为土你环游在宇宙。”

这四句简直就像四块万能积木,不管怎么调换都能找到合适的接口,这里我就不改了,你们试试就知道。

什么叫作虚文无物、堆砌辞藻?华丽的形容词可不背这个锅,大多数时候是逻辑上的空虚与烂俗。逻辑就是情感,情感就是逻辑,我们说李宗盛平实质朴,其实是在说他的歌词逻辑兼具了现实性与饱满的细节,因此很容易击中你内心看似微不足道的想法。

李宗盛洞察这套情感逻辑的奥秘何在?仅用音乐技巧来解释是完全不够的,毕竟小李在十几岁时就参加过一场国立艺专的考试,听写和试唱两门功课,全是一个圆润的0分。即使成名后积累了不少创作经验,其作词谱曲也绝谈不上复杂的技巧,对李宗盛来说,“技术的前提是拿来表达我想说的事。”

可如果不是技术,他想要表达的事和情感又从何而来?若要弄明白这个,恐怕还是得把目光贴近李宗盛的过往,从少年“阿宗”送瓦斯的故事开始讲起。

在理想与现实中跌倒的"阿宗"

用李宗盛自己的话说,他开窍的时间是很晚的。

还在初中时,他的成绩一塌糊涂,烂到让数学老师气得在他脸上连甩十几个巴掌。小孩成绩这么差,身为老师的母亲都抬不起头来,于是托关系给他报了一个中考“保过补习班”,希望他打个翻身仗,但他足足考了两次,竟然成了班上唯二落榜的人——另一个没考上的同学在智力上有些障碍。

采访中,成名多年的李宗盛把这当作一个笑话讲出来,但我们不难想象,对当时年轻的“阿宗”而言,那是何等的挫败和郁闷。

“没有任何迹象表明,我是一个可以在社会中存活的人,每走一步,就会被人一再告知,你注定会成为一个没出息的人。”

考不上高中,又想让家里人放心,年仅16岁的李宗盛只能远赴60公里外的新竹市念工专,休息时则帮父亲开的瓦斯店送瓦斯,后来他在《阿宗三件事》里写下了这段经历:

“我是一个瓦斯行老板之子,在还没证实我有独立赚钱的本事以前,我的父亲要我在家里帮忙送瓦斯。我必须利用生意清淡的午后,在新社区的电线杆上绑上电话的牌子,我必须扛着瓦斯,穿过臭水四溢的街市。”

瓦斯是很沉重的,但重不过身边亲朋好友蔑视的目光,这一年多送瓦斯的经历,在很长时间成为了李宗盛在音乐上前进的动力。即使人近中年时,李宗盛已经成为了知名的音乐制作人,他还是常常在心底害怕,害怕下一首歌黄了,自己又得回去送瓦斯。

总之,怀揣着证明自己的渴望,李宗盛抓住了音乐这根救命稻草。他想,人生总不该一直这样吧,至少我吉他弹得还不错?于是连他自己也没想到,原本只是玩玩的乐器,彻底改变了他的生命轨迹乃至于华语乐坛的走向。

李宗盛14岁(1972)就开始接触吉他了。当时北投地区流行着各种民间音乐,布袋戏、歌仔戏到处上演,李宗盛是个十足的“戏迷”,一有空就去看。和他一块的还有邻居家比他大两岁的哥哥:陈明章。多年后,这个人为侯孝贤的电影《恋恋风尘》制作了配乐。

对孩子来说,吉他属于稀罕物,但陈明章家却有一把,日日弦歌,把李宗盛羡慕坏了。于是他三天两头就去串门,向陈明章学,三两下就学会了。后来李宗盛念叨起这些事,觉得难以想象如果没有陈明章,没有那把吉他,自己的人生会变成什么样子。

1976年前后,台湾民歌运动于台北中山堂的“现代民谣创作演唱会”发轫,校园民歌的热潮很快席卷了整个台湾,偷偷操练了两三年的李宗盛也毅然投入其中,与同在明新工专的张炳辉、江学世共同组成了“木吉他乐团”。现在去看任何对李宗盛人生的回顾和叙述,“木吉他乐团”都是不能避开的一页,那是前往属于他的时代的跳板。

那时,李宗盛过着一种看似极端撕裂的生活。白天他踏着人字拖,驮起瓦斯罐走遍北投的大街小巷,晚上却背起吉他,匆匆赶往西门町的民歌餐厅扮演歌手。一个瓦斯行老板不成器的儿子站在舞台上,显得那么格格不入,紧张到西装裤腿线都一直在抖。

很多人看过都说,那个呆头呆脑的阿宗啊,肯定不会有出息的。家里人也不支持李宗盛的音乐活动,认为那并不是个正经营生。也许正是因为这样,李宗盛才更要咬着牙坚持下去,不成功便成仁,必须要证明给他们看。在重重的质疑声里,李宗盛写下了《一个人》,这首歌在十年后才真正面世。

歌里唱道:“一个人在理想与现实中跌倒,这样的创伤要多久才医得好”。这是他在黑黝黝的瓦斯行里写下的句子。

后来,木吉他乐团在台湾校园民歌大赛中频频获奖,还在1980年与宝丽金唱片公司签约出了一张《木吉他》作品全集,李宗盛这才慢慢从瓦斯行小弟的角色中走了出来,对音乐有了一点自己的想法,开始觉得自己不是那么一无是处,人生中似乎长出了一些坚实的东西。

至此,很多文章将木吉他乐团的兴起总结为李宗盛的天赋终于得已展现,但我认为绝不仅仅是天赋而已。李宗盛是很苦的,白天有风吹日晒的体力活,晚上还得精神饱满地赶去餐厅唱歌,更别说写歌、练歌所需的精力时间了。工作过的人都知道,一天八小时的上班已经够让人疲惫了,回到家只想躺在床上看看不动脑子的视频,再做点费劲的事是需要非凡毅力的。

能坚持着走下来,有些东西在支撑着李宗盛,或许是对音乐的热爱,或是逃离家庭的渴望,我认为在当时后者还要更多一些。

当然,小李的学业依旧没有什么进步,在工专读了五年只攒下了50个学分,距离毕业的250分还差上一大截,熬到最后只能肄业退学。而木吉他合唱团的朋友们因为服兵役而各自纷飞,乐团解散,李宗盛的人生又陷入了迷茫。

也就是这时开始,爱情一段接一段地敲在了小李的宽脑门上,这回声竟一直响到了今天。

小雨来的正是时候,你悄悄离开了我

我曾听一位刚失恋的朋友说过,他不仅能从李宗盛的歌里得到共鸣,甚至还能从李宗盛的爱情经历里获得某种不切实际的自我安慰:太好了,世界上还有比我面对爱情更狼狈的人。

这听起来有些罪恶感,但也说明了一件事,李宗盛的爱情故事实在是家喻户晓的谈资,甚至成为了他那些情歌的注脚,深刻地影响着听歌的人。但在讲述老李曲折的婚姻与爱情之前,我们还是先把时间拉回到1980年,瞧瞧那个张艾嘉口中“感情比较迟钝”的青涩小李吧。

22岁的小李刚刚凭借《木吉他》作品踏进乐坛,乐团却眼看着就要解散了,他脑子里每天都想着怎么样出人头地却苦求无门。这时,他认识了已经因演唱《月琴》而小有名气的“玉女歌手”郑怡,并且很快成为了男女朋友。

《月琴》这首歌号称是当时台湾民歌的标杆,由赖西安作词、苏来谱曲,最初是要给李建复唱的,也就是那位《龙的传人》原唱。结果因为苏来被郑怡婉转的声音俘获,《月琴》交由郑怡唱了出来,当时就传遍了整个台湾乐坛。

叶佳修赞叹郑怡说:

“其他人再美的音色,顶多会像小提琴一样悠悠扬扬而已,但是郑怡她就是一部钢琴,那种穿透力,我想全世界没有人比她唱得更好。”

这样一个才艺双全的高知美女,怎么会看上一个连高中都考不上的李宗盛,两人是如何认识又怎样交往的?网络上并未流传太多细节,发生的故事恐怕只有李宗盛自己才知道。

但毋庸置疑的是,郑怡很爱惜李宗盛的才华,因此在唱片公司要给自己做新专辑时,他才会推荐李宗盛担当制作人,这也开启了李宗盛堪称业界传奇的音乐制作人之路。

李宗盛早就想找点事做了,平日里就经常厚着脸皮跟郑怡去唱片公司开会,还经常和郑怡念叨自己会怎样来做专辑。这次,机会可真的来了。

尽管同事们对这个年纪轻轻看上去有点憨的小伙子还心存疑虑,但专辑销售的成绩很快就打消了这份怀疑。1982年,李宗盛为女友郑怡制作的专辑《小雨来的正是时候》发表,蝉联台湾《综艺100》十三周冠军之久,专辑更是畅销全岛,女友郑怡一炮而红。

李宗盛后来回忆:“我永远都忘不了那一天。我站在后面,看着台上的郑怡在唱歌,现场那么多人给她鼓掌……我就问我自己:这是真的吗?我那时候感觉到,我做的一件事情,改变了一个人的人生。”

这是李宗盛为数不多的公开讲述与郑怡有关的事情,但却和爱情无关。或许是因为不愿再打扰对方的生活,又或者是对他来说,那段遥远的恋情留下最深刻的回忆,就只是自己成为了一个“能改变他人人生”的制作人。

对充满自证欲望的年轻人来说,成功的滋味大概比爱情更加令人难忘。

1985年,郑怡在新专辑《苏醒》里写了一篇短日志:“经过许许多多的打击后,我忽然明白,真正的爱,只是一段缘分的开始,并不代表其结局的美好。将来的事既无法预料,亦无需揣度,只盼望在拥有时,留下美好的回忆。”

两人的恋情由此宣告结束,对公众来说没有什么前兆,就如同小雨悄悄到来一样。同年,李宗盛进入了滚石唱片。

在讲述接下来的故事前,我想插一件无关主旨的小事。

写这篇文章时,我搜索“郑怡”关键词,最顶上一条是2021年的新闻,标题写着“李宗盛旧爱郑怡发福了,遭老公软禁在家”。我自然是充满好奇地打开,却发现新闻内容和李宗盛没有半点关系,所谓的“软禁”也只是老公让她疫情期间不要出门。

新闻里还讲,如今郑怡开了一家饺子店,生意似乎因为新冠不太好做,于是她开拓副业,一边直播一边卖水饺。她说:“很多年轻人开始认识我,他们追踪我并下单买水饺,觉得我像亲切的小阿姨。”

张艾嘉,走吧

我们再回到1985年,李宗盛初入滚石唱片担任制作人,便承接了一项很有分量的任务:为张艾嘉制作新专辑。

此时的张艾嘉在文艺圈是什么地位呢?1981年她24岁,就已经拿下了金马奖最佳女配角,而在她28岁,也就是李宗盛来到滚石的同年,她刚刚凭借《我的爷爷》问鼎金马奖影后。上一个负责她专辑的人是罗大佑,写的歌曲是我们至今仍十分熟悉的《童年》。

李宗盛这时候慌不慌,一定慌死了,但他再次不负众望地做好了。专辑《忙与盲》大卖,在“台湾百佳专辑”中排名第 19 位,开启了台湾“概念专辑”之风,即让所有的歌曲为一个主题、一个歌手的灵魂服务,宛如一部有声电影。李宗盛因此成为滚石的王牌制作人。

对李宗盛来说,这次的专辑制作遇到了前所未有的挑战。他在与马世芳对谈时提到了这个困难,“张艾嘉是我在后面塑造大量女性形象的处女作,所以你不能把她搞成「歌女」,你必须顺着她去做。你做个案子,不能对不起你的歌手。”

张艾嘉是独特的,这意味着李宗盛不能按照通常歌手的套路去做这张专辑,而必须和张艾嘉的气质契合。于是他带着一台录音机,去片场和张艾嘉聊天,并把所有的聊天去录下来,听她的讲话、语气、描述一件事的方式,从而揣摩歌词应当怎么写。这些事做完后,他又发现自己没法独立完成文字的部分,就想办法找来了台湾作家张大春作词。

从那个时候起,李宗盛就逐渐积累起了一套音乐制作人的方法论,简而言之就是“立人设”。对他来说,一首歌曲或一张专辑并不是独立存在的,歌曲要有 The Artist 专属的气味。

在后来制作人逐渐凋零的年代,他看了一个新歌手的专辑,就跑去和唱片公司说专辑的制作方向有问题。

一个明明很直率、身材很好的女生,怎么净说些不像她嘴里说出来的话呢?她的歌名应该叫《不然你给我咬一口》,说些“无视于我的美丽,至少要让你记得我的哀愁,我已经对你这么表白,你还不理我,真恨不得咬你一口”之类的话,那才显出她的可爱呢。

这种制作思路,就是李宗盛在歌曲制作时不同于别人的地方,所以他给赵传写《我是一只小小鸟》,给莫文蔚写《阴天》,给张信哲写《爱如潮水》,给辛晓琪写《领悟》,明明是同一个作者,却都带有不同歌手鲜明的个人风格。

对他自己来说也是这样。年轻时要花火夜空、人人叫好,写《生命中的精灵》,唱《寂寞难耐》。但人过半百以后,就希望丢出几个深水炸弹,海面毫无动静,但要听者内心深处轰隆巨响,于是有了《给自己的歌》《山丘》《新写的旧歌》。

有人认为李宗盛老了就没劲了,当初那个沉醉于爱情的小李没了,变成了个喋喋不休的油腻老头。但其实这就是李宗盛想要的,他希望自己的“人设”能和当初的听众们一同变老。

话说回小李和张艾嘉。

当时坊间盛传,两人也有过一段隐秘恋情,证据是他们曾长期呆在一起,神态言行颇为亲密。李宗盛也承认《爱的代价》是写给张艾嘉的,尽管他说那不是情歌。另外在2006年李宗盛的巡回演唱会上,张艾嘉突然扭头问李宗盛:“你有没有爱过我?”搞得李宗盛语无伦次。这些的确都让人觉得充满暧昧。

我的猜测是,或许两人的心中都有过淡淡的涟漪,但相处下来发现并不合适,没有朝恋人的方向前进。所以他唱:“走吧,走吧,为自己的心找一个家”。李宗盛知道,他们两人之间是不会有家的。

总而言之,就让这些传闻都随风去吧,反正我们也猜不对。而且,小李真正的下一春已马不停蹄地赶来了。

分与合,愿你我没有白白受苦

1986年,李宗盛28岁,发行了自己的首张个人专辑《生命中的精灵》。专辑里这首同名歌我喜欢得紧,最爱其中两句词:“在你额头的两道弧线,它隐隐约约它若隐若现,衬托你,衬托你腼腆的容颜。”

多妙的细节啊。如果你真的爱过一个人,就会发现时过境迁之后,很多看似激烈的往事都会模糊,但偏偏能记起对方额头的两道弧线。类似这样的记忆,一辈子都忘不掉的。

据传,李宗盛当时爱上了一个姑娘,正满心欢喜地要前往国外找她,可最后等来的却是分手的消息。其间究竟是怎样的为情所困、百般纠结,从专辑里那首《寂寞难耐》中我们也能窥见一隅。

“寂寞难耐,寂寞难耐,爱情是最辛苦的等待,爱情是最遥远的未来,时光不再啊时光不再。”

事实上,当时《生命中的精灵》的销量并不算好。但是从这儿开始,李宗盛奠定了自己的创作基调,要将那些以往没人细说的隐秘情绪娓娓道来。在此之前,华语乐坛少有人这样写歌,更没歌手能把握到人心中那么琐碎的心绪。

用乐评人马世芳的话说:“在那之前,我们说罗大佑、侯德健,都是大的叙事,关于时代,都是大我,充满了集体主义气场。到了李宗盛这里,台湾的歌才开始从集体主义走向个人主义,都是小我的小情小爱,小的期待和幻灭。而李宗盛又总是能够从这些生命的琐琐碎碎中找到诗的光芒,从鸡毛蒜皮的私我中写出史诗般的气魄。”

也同样是在1986年,李宗盛遇上了另一个女人,这个女人成为了他后来的第一任妻子,她就是朱卫茵。

最初的相遇发生在香港,李宗盛前往参加一个公益活动,机缘巧合地竟成就了一段私情。他在苏芮的介绍下,认识了当时正作为电台DJ的朱卫茵。

“你会不会打麻将?”

这是两人见面时李宗盛说的第一句话,简直让人摸不着头脑,却有一种莫名的幽默感与亲昵。多年后,李宗盛和朱卫茵生下两个孩子,一家人正好能凑足一桌麻将。

之后,就像所有的恋人那样,两人开始了一场分分钟都妙不可言的爱情故事。李宗盛长期在台湾工作,而朱卫茵又离不开香港,因此两人持续了两年的电话聊天,在遥远的距离下,人心中的寂寞很难被单薄的语音填满,但或许也正是因为难以满足,两人的感情在电磁流化做的沙哑声线中日益升温,最后再忍受不了寂寞。

于是在1988年的某天,朱卫茵在电话里说:“我电话费要用光了,我们有两个选择,要么结婚,要么分手……”

早有此意的李宗盛一口答应下来,两人很快就结婚了。

婚后,朱卫茵放弃了原本的电台工作,在家全职作为家庭主妇,也是从这时起,李宗盛一脸满足地走进了他的音乐全盛时代。

陈淑桦、潘越云、辛晓琪、周华健、赵传、张信哲、莫文蔚、梁静茹,这些都是华语乐坛历史上避不开的名字,而他们每个人又都和李宗盛这个名字紧紧靠在一起。李宗盛站在他们身后,写歌曲、定方案、做专辑,成为了华语乐坛真正的“大哥”。

与此同时,李宗盛还遇到了另一个改变了他一生的人,她的名字叫林忆莲。

1992年的冬天,李宗盛受导演陈凯歌之邀前往北京,预备为电影《霸王别姬》写一首主题曲,也就是我们后来听见的那首《当爱已成往事》。就在当时的片场,林忆莲和李宗盛第一次见面了。

这时的小李36岁,林忆莲24岁,足足相差了一个世代,但这并没有阻止她们陷入爱河。她们合唱了那首《当爱已成往事》,此后两人还共同打造了多张国语唱片,其中的《伤痕》《夜太黑》《不必在乎我是谁》已然成为经典。但对李宗盛而言,那些成就的最大意义恐怕只是给两人创造了相爱的机会,李宗盛说:“像林忆莲那样的女人,听她的声音就足以爱上她”。

两人看起来要在一起了,这时候的朱卫茵怎么办呢?从期间发生的事情看,她和李宗盛的感情早已名存实亡、渐行渐远了。

刚结婚的两人大概是过了一段惬意时光的,但热烈的爱情总会迎来某种降温,变成另一形态的东西,而年轻的小李显然还并不知道如何处理这些。1989年他写过一首叫《我的未来,我的家,我的妻》,里头写道:

“星期六的晚上,你会在哪里,是该陪太太在家里,还是一个人出去……她自从结婚以后,每天都在问我,哪时候回去。”

这或许正是他们婚后生活状态的写照。

在家相夫教子的朱卫茵和长期埋头音乐事业(同时寻找真爱)的李宗盛,逐渐失去了共同话题,生活的不断重复显然让李宗盛感到厌倦。很多人会以婚后生活多是如此来安慰自己,但李宗盛显然不甘寂寞,并付诸行动成为了一个所谓“渣男”。还好那时的舆论环境远没有如今这么严苛,否则单单一个出轨就将构成对他事业的毁灭性打击,也许我们今天看到的李宗盛又是另一个模样。

1994年,李宗盛难以忍受繁重的工作压力,决意暂时离开歌坛,并开了一场告别演唱会。

舞台上,他把林忆莲邀请来坐在一旁,两人合唱了一首《当爱已是往事》,这在当时或许只是一场普通的表演,但由于之后发生的种种事情,使得这场表演变成了李宗盛人生转折的象征与隐喻。

台上,两人含情脉脉地对视对唱,李宗盛甚至兴奋地挥动起手臂做起了指挥家。而此刻,李宗盛的妻子朱卫茵就坐在台下,听着自己的丈夫在和他未来的另一个妻子共唱:“真的要断了过去,让明天好好继续,你就不要再苦苦追问我的消息。”

朱卫茵没有苦苦纠缠。

1997年,朱卫茵与李宗盛离婚,1998年,李宗盛与林忆莲远赴加拿大完婚,此时林忆莲已怀有身孕。直到2004年,林忆莲与李宗盛这对“世人眼中的真爱”也走向破裂。

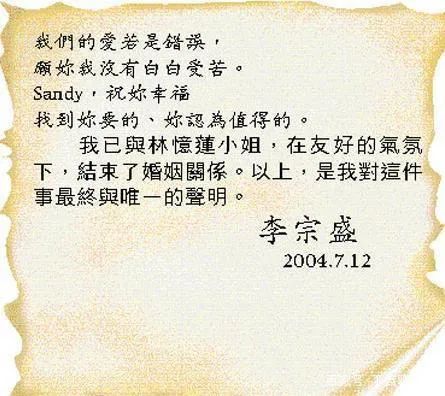

这期间当然发生了很多事情,是八卦版面大书特书的章节,但我不愿再赘述,因为这一切与他此前的感情相比,仿佛都没发生什么太大变化。就好像两次离婚,他都向对方赠送了一句同样的歌词:

“我的爱若是错误,愿你我没有白白受苦。”

李宗盛似乎一直都没有学会如何去平衡工作与家庭的关系,也无法逃离他歌里所唱的那些分分合合。他像一个理论知识丰富的科学家,能够看见规律发生的过程并解释,却对阻拦其发生毫无办法,只能不断地面对并反复失望。

于是我们也能够回到最初的那个问题,李宗盛写歌的情感逻辑是从哪儿来的?我只能总结说,一切都源于他面对爱情时的无能为力。他能够清楚地看见爱消逝的过程,却什么也做不了,这也就是为什么他在《寂寞的恋人》中写道:

“落叶是树的风险,情感是偶发的事件。”

一个擅长经营感情的人,无论多么细腻也写不出这样的句子,因为他们相信爱情是庄稼、是禾苗,细心浇灌便能使其成长。

但对李宗盛来说,爱的消失如同入秋时树叶落下,这非人力所能改变。唯有面对爱情时无能为力,才会从中感受到这种命运般不受控制的凋零。

于是,他最终也只能遗憾地感叹上一句:

唉,既然木已成舟、路至尽头,那么就愿你我没有白白受苦吧。