跨性别者核桃:先遵循天性成为女性,再突破男性凝视,不去追寻“亭亭玉立”

20岁才开始做女生。生日那天她穿上短裙、裤袜、高跟鞋,现身北京闹市区餐馆,和朋友们在众目睽睽下说笑饮酒聚餐,她觉得灵魂彻底获得解脱。她决定放弃伪装“合格男性”,按自己想要的方式打扮与生活。

她要尝试很多其他女生无需做的事,如学京剧腔让声音变尖细、用激素调整身体。成年后才开始使用激素,声线等第二性征虽已不可逆,仍会让她皮肤变好、体毛减少、乳房增大、脂肪比变高。

她是一名跨性别女性(注1)。从她发觉自己的性别认同可能与生理性别不一致开始,已经历十多年挣扎、错愕和苦痛。

初发现自己身体错置,是六岁。核桃去姨妈家和两个表姐玩,衣服玩脏了,被穿上姐姐的裙子。她记得清楚,那是件黑白波点裙,镜前的她反复确认这身装扮下的自我,感到兴奋。另一个男性小伙伴用害羞眼神注视她时,她是享受的,享受被当做女生看着。

她的探知在继续。先是半夜偷穿远房表姐的衣服,后来偷穿母亲的衣服。“我记得我母亲每件衣服摆放的顺序和在衣柜哪个位置。在他们快回来的时候,我会按照顺序去放回原处。为了防止被父母发现,我会非常在意细节。”

随着男性性征发育,穿女装不再能缓解身体焦虑,反令她越来越觉突兀。“短头发、长胡须、腋毛的我,穿上那样的衣服自己也会觉得奇怪。我当时认为自己是个男生,却喜欢穿裙子、穿内衣、穿丝袜,感觉自己很变态,但是我又不能停止这种事情,因为大脑告诉我要去这样做。”

但父母和社会告诉他要做的,是另一个模样。

小学、初中时,内向性格招来嘲笑和欺负,她不得不在人前极力表现出“男孩的样子”,大口吃饭,大声讲话,走路步子也故意很大。“父亲对我的教育是要做很古典的男性,谦谦君子又有气度又有气节,顶梁柱似的、男儿有泪不轻弹的。”每次不开心找父亲倾诉,认为自己疑似有易性症(Transsexualism)描述的情况,都反招一顿骂:“你一个大男人怎么这么多这种心思……”、“你现在还小,长大了就不这么想了。”

当然,核桃没有一刻停止过这么想。

整个青春期她都独自在身体焦虑中不安,社会氛围也加剧她的疑惑:“我父亲有时候会看一些猎奇的报道,像什么泰国人妖啊,也会用一种很不好的语气去评价从事表演的人,当时我知道原来这样的人是不好的。还有一些报道说某男子在医院门口挥刀自宫,我会想是不是某天我也要通过这么极端的方式去实现我(成为女生)的愿望。”

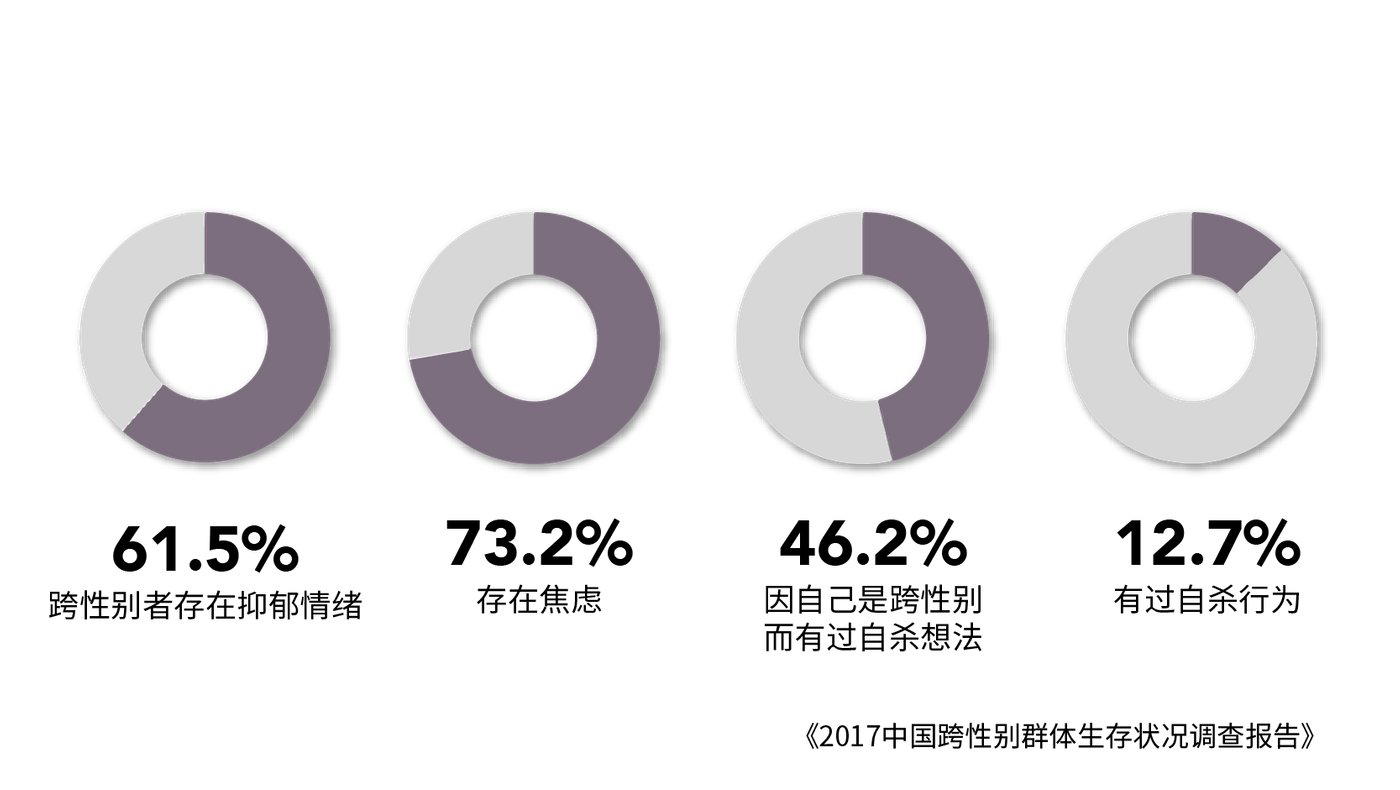

《2017中国跨性别群体生存状况调查报告》显示:

孤立状态和不确实的网络信息,往往加剧核桃这种性少数对自身污名化的想象和忧虑。知道“跨性别”这个词前,她只知道“女装癖、伪娘、人妖、变性人”这些带着社会偏见的形容。核桃当时觉得,一旦走上做女性的道路,她“一定会被社会所抛弃”:“当时我的理想是一个生物方面的科学家,但是我想人家不可能接受你这么一个人去搞科研。然后你可能也找不到工作,那你能干嘛?你可能只能去像猎奇节目里的人一样去卖淫,然后最终的命运就是感染HIV等等。这是当时我对于跨性别的唯一想象。”

直到在北京上大学,核桃在LGBT吧认识了一个跨性别女生,是她现实生活遇到的第一个跨性别者。核桃形容她1米8,高瘦漂亮,自信幽默,在北京租房,且有一份合法、稳定的程序员工作。“她刚下班从地铁出来,再去小吃摊买了几个吃的。她过的就是北京朝九晚五社畜生活。”核桃对她这个再日常不过的细节有极深刻印象,“跨性别和社会大众没有区别。她就是典型北漂,在普普通通、破破烂烂的小房子住着。活人、无比正常。”

这个场景越普通,越体现当时核桃对跨性别者“正常生活”的渴求多深切。

“我终于发现正常地生活不是一件不可能的事。那种感觉就是我内心十几年对自己身份的怀疑压抑、觉得自己是病、是变态的想法,就像是一块凝固在一起的糖,被突然放进了一杯热水里,很快地溶解、化开了。”

她明白了一切问题不在自己,而在社会的偏见和压力。她可以做自己。核桃于是初次尝试买假发和化妆品,给自己化了个妆。她趁夜色走了出去,也上过女厕,路人用女性称谓称呼她时,她找到了那种期待已久的感觉。她开始和男性约会,有了更多大胆的体验。

迅速接纳自己的核桃,也更期望获得父母认同。“我当时觉得,父母应该也能接受想成为女人的我,因为他们毕竟是我的父母。所以我当时期末考试都没有考,就直接一个飞机回家,去跟他们出柜。”

核桃完全高估了父母的接受能力。

“出柜那天晚上,他们的态度很冷漠,觉得我还小,肯定是受了社会上一些人的影响,以后我自己会扭转过来。他们不知道什么是‘跨性别’,不明白为什么有的男生想变成女生。”

第二天,核桃带妈妈去三甲医院临床心理科,做心理测试。医生与核桃谈完,告诉妈妈:“你孩子的情况是完全正常的,需要改变的不是你的孩子,而是你的观念。很多人到了成家立业,甚至有了孩子的年龄,依然想成为自己想要的那个性别。”

核桃很感动,因为这个医生已头发花白。“她看上去年纪很大了,但能够以这样前沿的学术观点去劝说我的母亲,我很欣慰。”

但这没改变妈妈的想法,情绪激动的她把核桃暴打一顿。她上次被打已是小学。

“我妈妈扇我耳光,扯着我的头发往墙上撞,还说要和我同归于尽。”

甚至有亲戚给核桃发短信,“我要阉了你”。

也有亲戚语重心长:“何不牺牲自己、收敛自己,成全大家,其乐融融。”

妈妈放狠话,要么留在这个家继续当他们的儿子,要么滚出去。激烈冲突下,核桃选择离家出走,在外漂泊十一个月,其间几乎与父母完全断绝来往。

当核桃战战兢兢再次出现在父母面前,他们态度已软化不少。她发现母亲开始笑着对她的样貌品头论足。“‘你不是要当女生吗?当女生就应该……’虽然我不觉得当女生就一定要怎么样——这是一种传统的性别二元刻板印象——但是她从当女生的角度对我进行一些指导,我感受到她在开始接纳。”

同时,核桃反省自己:“其实他们不能应对我突然的出柜。我的方式就是直接把一个事实摆在他们面前,但之前没有去做一些铺垫。按照父母的知识储备和人生阅历,他们是很难理解的。我自己都花了这么长的时间把自己给捋顺了,我的父母他们肯定需要更长的时间。”

父母这一年怎么过的,核桃从没问过。“但我知道,那段时间可能会不太好过。”

后来核桃把一家三口的生活拍成短片,叫《普通家庭》。她跟拍父亲每天颇辛勤的工作:谈生意、装货、拉货、卸货。在这个熟人社会,镜头中的父亲也要向人解释,核桃拿着摄影机在拍什么,解释为什么儿子变成了姑娘。爸爸总说:“她只是喜欢这样罢了。”

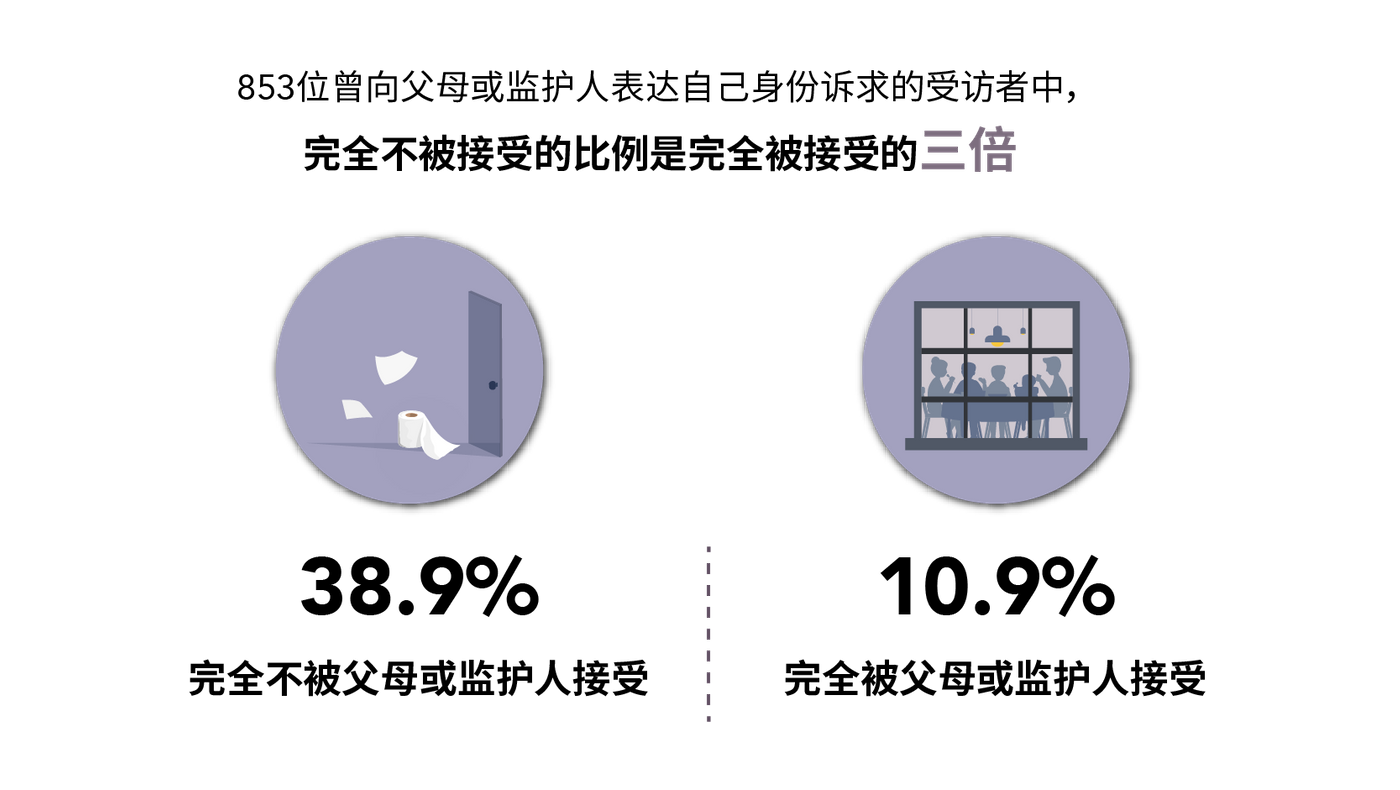

上述2017年的报告显示,近九成原生家庭不能完全接受跨性别孩子。

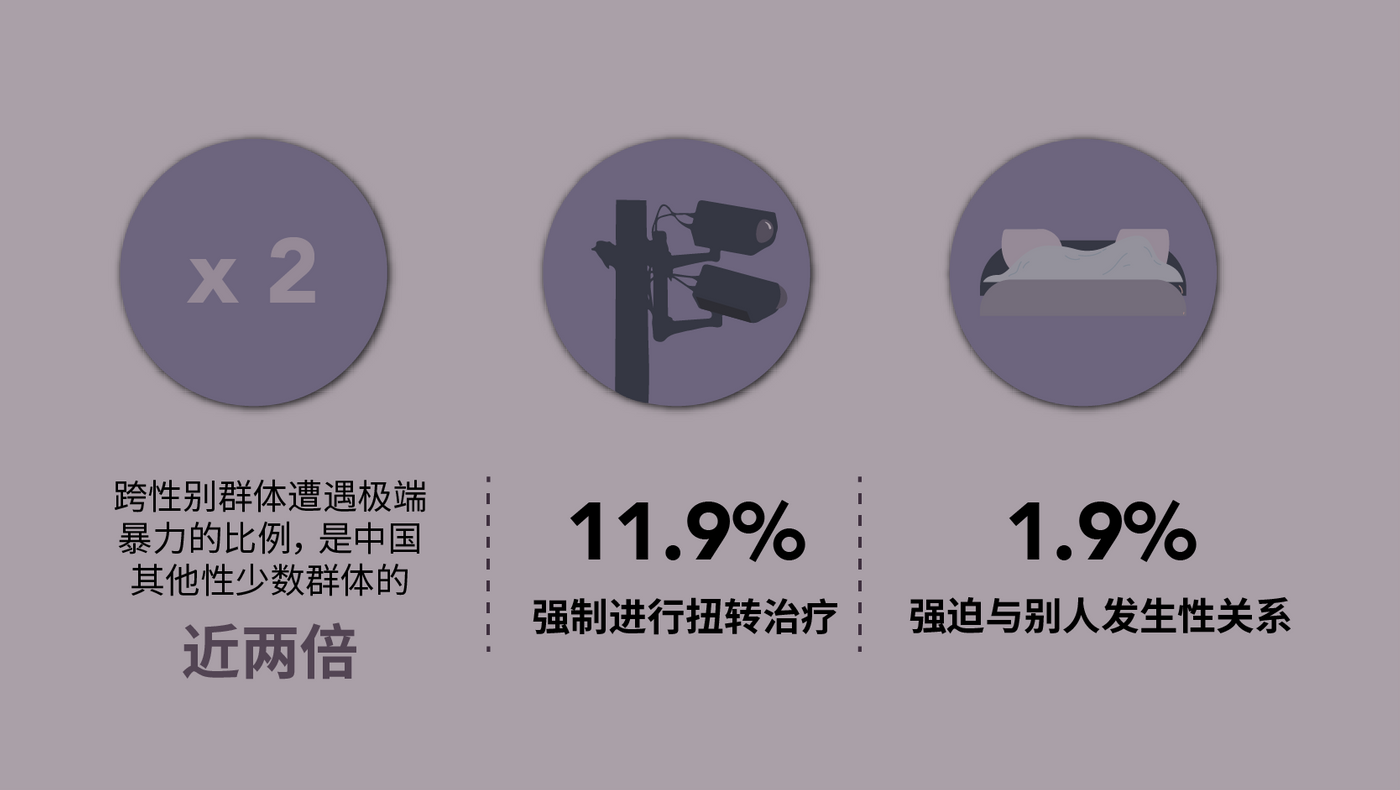

其中跨性别女性在原生家庭中遭受暴力的发生率最高,且受极端暴力的比例最高。

同家庭和解的同时,核桃也要与自己的身体和解。刚出柜时,核桃心中个有非常刻板的女性形象,想成为男生喜欢那种亭亭玉立的样子:“我每天都在焦虑自己的体重,自己的腰,自己的腿。我觉得自己腿又弯,又没有腰没有胸,没有屁股,穿衣服不好看……每天都在焦虑这些事情,然后出门也一定要化妆,一定要抹口红,一定要弄下头发就用卷发棒弄一下。”

“我发现过去把自己放在了一个被男性凝视的很男权的视角下。女性是什么,应该是由女性自己去定义的,所以我可以去自己定义我自己。就我声音粗,难道我就不是女性了吗?我不穿裙子,难道我就不是女性的吗?我不化妆,难道我就不是女性的吗?”

核桃意识到这些焦虑源自她的刻板印象后,开始思考作为女性有怎样的可能。“我发现我自己更喜欢、或者说更倾向于成为一个专业的女性,有专业技能的女性,有自己独立思考的一个女性。我开始去更多的关注自己的内在,它会充实你的灵魂,然后你会慢慢地去忽略掉或者说不再在意你外面那些东西。”

初见核桃,是2020年末北京的跨儿文化艺术周,她作为主持,身穿略宽大的深色T-shirt、牛仔裤,头发背到后面扎出一条马尾,颇为爽利,发辫中透几条金色挑染,是社会大众印象中会认为较“中性”的装扮。她双手持麦,用自信浑厚的嗓音演讲,我对她的印象就是“干净利落”。那是作为导演、摄影师的核桃。

问及未来是否考虑性别重置手术,如今的核桃已没有以前焦躁:“我觉得会吧。但是好像跟我刚出柜或者跟我青春期的时候相比,没有那么着急。那时候对于阳具的焦虑是很严重的,就是真的很想弄掉它,但我又没有那些挥刀自宫的那种人的勇气。”

她说,其实不是所有跨性别者都会做手术,而且有的人做手术,只是为了更好地融入社会,比如找工作更方便,上女厕不被人逮出来。

“你会发现,有的时候真的不是你自己不去接纳(阳具)这个东西,而是社会、文化不去接纳。因为会觉得说,一个完美的女性就不应该有有阳具。但是慢慢你重新解构性别后,或者你有一些更多尝试后,你会发现,有阳具为什么就不能是一个女性呢?我觉得它反正也是你身体的一部分,并且它有快感。比如说两个拉拉做爱的时候,有的时候还会借助辅助道具。那你有一个真的也可以,对吧?”

而如今,核桃的同事、伴侣和父母,都接纳了她当下的身份,焦虑消失后,“手术只是一个形式上的东西了”。

对大多数跨性别人士来说,目前中国缺乏法律或相关机构认定一个人是否为跨性别者,现阶段的有效证明是“易性症”诊断。而要获得这个证明,要有监护人陪同和年龄要求。如要将身份证的性别改过来,就要做性别重置手术,在解剖学上证明自己的新性别。手术前,除要出具易性症诊断证明外,无论变性者年龄多大,也要有公证过的父母知情同意书。20岁以上的年龄门槛,也令很多青春期已过的跨性别者望而却步。

TA们的生活:家庭暴力、校园霸凌和就业歧视

最开始,人们只知道自然数:1、2、3。后来,人们发现了1.2、1.3这样的小数。再后来,小数也不够用了,有了像π这样的无理数。——核桃朋友关于理解跨性别者别出心裁的理论。

除了政策钳制,跨性别者更面对社会诸多结构不平等。首先在校期间遭受校园暴力占比极高,高达70.8%的跨性别人士遭遇过校园暴力,因此造成的抑郁、辍学比也极高。

核桃遇过不少针对跨性别者的校园凌霸个案。“比如说把你的内衣从衣柜里面搜出来,然后整层楼的跑,然后说某某某是个变态,就完全就让你社会性死亡。也有肢体(暴力)非常严重的,比如说被绳子绑着、在操场上拖着跑。霸凌这个东西,它在一些小的地方、一些县城,有一些事情真的是超乎你的想象。”

家庭暴力也是家常便饭。核桃的经历算普通例子,她更提到有已27岁的跨性别者仍被家人24小时看管拘禁。这人深夜从3楼逃出,结果摔断脊椎。

“很多跨性别者在青春期便开始了性别焦虑,那也是人最最需要家庭和学校支持的时候。家庭、学校反倒不支持你,迫使你可能早早地离开、跑出去,然后离开进入社会,最后你就陷入了一个低收入陷阱。”

接下来面对的,是就业困难和就业歧视。上述报告显示2017年跨性别者失业率11.87%,同期中国城镇登记的失业率3.97%。跨性别群体的失业风险约为平均人群的3倍。

跨性别人士也往往在工作环境中体验不友好氛围,其中党政机关、事业单位这类机构不友好程度占比最高。

中国首宗跨性别平等就业权案中,小马前雇主某娱乐公司突然终止她的劳动合同,表示鉴于小马做了性别重置手术,工作安排上“不知道是(让她)跟男艺人好,还是跟女艺人好”。

跨性别者发起的劳动争议中,2020年罕见的胜诉引起不少关注。原告高某某休两个月病假、完成性别重置手术后,却被公司辞退。最终,北京市第二中级人民法院判定,其雇主电商平台当当网违法解除劳动合同。

不少人将该案视为中国跨性别人士权益保障一大进步,判决书中的话广为传诵:“现代社会呈现出愈加丰富多元的趋势……我们习惯于按照我们对于生物性别的认识去理解社会,但仍然会有一些人要按照自己的生活体验来表达他们的性别身份,对于这种持续存在的社会表达,往往需要我们重新去审视和认识……”

核桃从大学毕业、在北京找工作开始,简历第一句话始终坚持是“跨性别女性”。

“决定一个人性别的,不是生殖器,而是TA的灵魂。而善良、真诚这些品质,也都是与一个人的性别无关的。”核桃说。

注1:相关名词解释

跨性别女性(MtF):那些或多或少自我认同为女性、自我呈现为女性、或作为女性生活的人,尽管这不符合TA们出生时被指派的生理性别,直观可以理解为“男跨女”。在2020东奥会现身的历史首位奥运会跨性别运动员哈伯德(Laurel Hubbard),便是此类性别认同。

跨性别男性(FtM):那些自我认同为男性、自我呈现为男性、或作为男性生活的人,直观可以理解为“女跨男”。加拿大男演员Elliot Page便是这样的性别认同。

顺性别(Cisgender):指性别认同与自身生理性别一致的人,意义通常与跨性别相对。可以是异性恋也可以是同性恋。

性别酷儿(Genderqueer):不同于主流的男女性别二元观念,性别酷儿可能觉得自己的性别处在男性和女性之间,觉得自己既非男性也非女性,或者既是男性也是女性,或者完全拒绝任何“性别”。日本歌手宇多田光便是这样的自我性别认同。

(本文中涉及跨性别者的第三人称,也就是他或她,均表示受访者的自我认同性别。)

原文载于《歪脑》:https://www.wainao.me/wainao-reads/transgender-walnut-interview-09202021