平凡的邪惡

一

由六月十七日「五百警大搜捕」到六月廿四日蘋果停運,只不過是七天時間,堪比上帝創造天地。政權的效率,從未如此高過。六月二十四日凌晨,天空下著滂沱大雨,地上排著長長人龍,準備搶購一百萬份《蘋果日報》。最後的「爆買」,既是依依惜別,也是在政治低氣壓下以僅餘方式表達對當權者肆意撲殺媒體的不滿。

蘋果網站上,如今只剩一則神傷告示:「感謝讀者對《蘋果動新聞》和《壹周刊》的支持。《蘋果》及《壹周刊》的網站和應用程式,將於香港時間 6 月 23 日晚上 11:59 起停止運作。」這些年來,香港人在電腦與手機裡儲起的無數新聞連結,剎那間灰飛湮滅,這樣悲壯的結局誰又想像得到?

或者香港的走向灰飛湮滅,也是沒人能想像得到。

尚未消化完蘋果的戲劇性死亡,又傳來特區班子大改組的重量級消息:李家超保安局局長升任政務司司長,鄧炳強警務處處長升任保安局長,本來的政務司司長張建宗被免職。這一切,都發生在七一中共慶祝百年黨慶之前的幾天。

二

實在沒興趣聽KOL 食花生談論「李家超是否下屆特首人選」之類問題,反而想知:甘願為共產黨賣命的人,內心會有掙扎嗎?

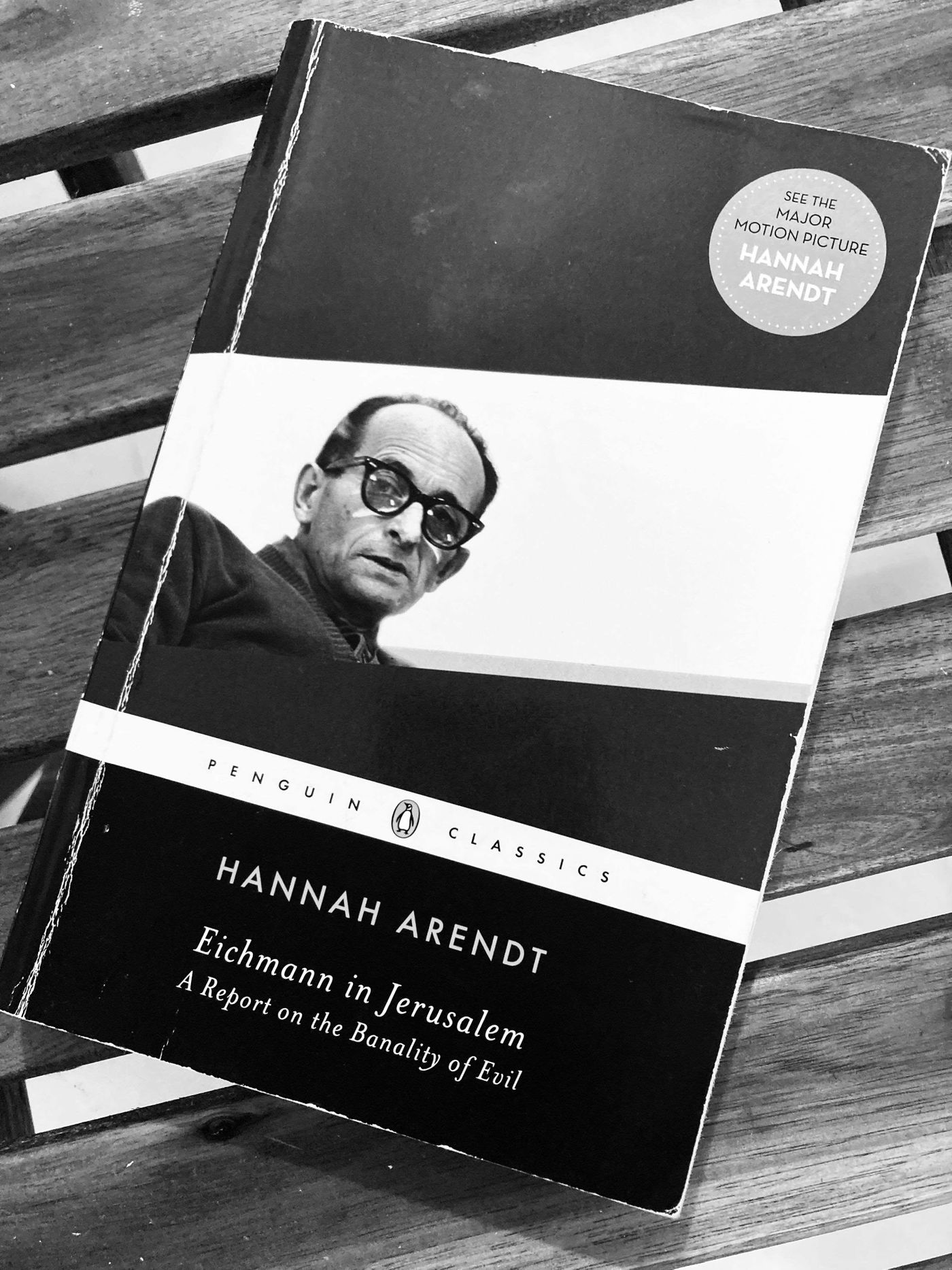

近日重讀漢娜・鄂蘭(Hannah Arendt)的名作《平凡的邪惡》(Eichmann in Jersualem: A Report on the Banality of Evil)。唯有在如此荒誕畸零的時代,讀這本納粹劊子手的法庭自辯才不會覺得太反胃,而且還能從中得到啟發,對人類的邪惡本質有更多了解。

受審的艾希曼(Adolf Eichmann),是二次大戰時負責把猶太人運到各地集中營進行屠殺的「交通物流」大總管。其時,他的職級為「國家保安本部」(R.S.H.A.)第四分部 B組第四小隊隊長(第四分部就是人所共知的「蓋世太保」)。納粹戰敗後,艾希曼改名換姓,藏匿阿根廷生活多年,一九六零年被以色列政府發現,以綁架方式把他拘捕,翌年於耶路撒冷展開歷時九個月的公開審訊;被控「反人道」等十五條罪的艾希曼,最終罪成,判處絞刑。

鄂蘭以記者身份親到現場聽審,並以敏銳筆觸仔記下了這場世紀審判。她筆下的艾希曼是個有點「怪雞」的人:不算很聰明、表達能力不高、頭腦有點偏執,但喜歡緊跟指令辦事。某日在庭上自辯時,艾希曼宣稱自己是「康德道德哲學的信徒」,更即時背誦出康德的定然律令:「我的行動原則,必須能夠成為普遍律法(the principle of my will must always be such tha it can become the principle of general laws)」。不過他旋即澄清:「自從負責強制驅逐猶太人(意即負責運送猶太人到集中營)的工作,我便停止按康德道德律生活。」

艾希曼就是這樣一個連話也講不清的人(或裝作講不清)。表面上,他似乎沒什麼殺傷力,甚至怕看殺人流血場面;但他卻同時是個輕易便放棄獨立思考和判斷善惡的人,充份體現「邪惡可以來自平凡人」這個可悲事實。

平凡的艾希曼並非一開始便沒心沒肺,他也有過良心不安時。據鄂蘭記述,一九四一年九月,艾希曼被告知納粹的屠殺猶太人計劃(稱為「終極解決方案」,Final Solution)後首次被委以重任,負責運送二萬猶太人和幾千吉卜賽人到蘇聯地區集中營;這位總是跟隨命令辦事的仁兄,竟然擅自更改運送地點(改為運送到波蘭),令這兩萬多人避過即時被槍殺的命運。但幾個月後他的良心就消散了。據艾希曼自己分析,他丟失良心的「轉捩點」是一九四二年一月的「萬湖會議」(Wannsee Conference)。

這場臭名昭著的粹納次長會議,召開目的是討論各部門如何通力合作落實全歐「屠猶」。以類似秘書身份參與會議的艾希曼,首次和這麼多納粹高層同場。這次會議令他畢生難忘,因他親眼看見政府的精英和專業人士(包括非黨員)對「屠猶」這件極度血腥暴力的工作表現得趨之若鶩,「與會者對『終極解決方案』報以超乎尋常的熱情,尤其是內政部次長」。次長們都熱烈地提意見,把「殺人」當作一個技術難題來處理和討論。

艾希曼說,這場面帶給他巨大衝擊,「我感到自己有點像彼拉多。我的罪惡感一下全消了。」彼拉多洗洗手,把處死耶穌的責任推卸給群眾,那麼艾希曼呢?「Who was he to have his own thoughts in this matter?」他不過是個「小薯仔」,既然大佬們都沒意見,他何德何能作任何道德判斷?

鄂蘭對此的斷語是:艾希曼不是第一個也非最後一個,被自己的「謙卑」所摧毁。(Well, he was neither the first nor the last to be ruined by modesty.)

面對道德難題時,自認不夠聰明或職位不夠高,把責任「外判」給更聰明更高級的人 ── 這是很多平凡人的處世之道。香港的高官不是小薯仔,心態卻可能接近。「周圍的人都不覺得有問題,那自然沒問題啦。」長年在政府環境工作的他們,或許也有過一絲良心不安?但處身建制同溫層,聽到人人都說沒問題,所以很快便擺平自己的良知?我特別好奇,新任警務處長蕭澤頤說整場「整場黑暴(意指整場反送中運動)基本上都是謊言共同體」,到底他是一直如此深信?還是周圍的人都如此認為他才「謙卑」認同?

三

鄂蘭在第七章提到,有些在納粹擔任過高職的德國人戰後如此為自己辯護:「我從來都是反對納粹的,只不過一直把不滿藏在內心深處吧。」鄂蘭稱呼他們為「內在的放逐者」( inner emigrant)── 這既指他們把自己的「真我」移居到內心深處,復指他們在歇斯底里的人群中,就像放逐者一般。

因為內心藏著如此「危險」的秘密,「內在的放逐者」自然要比一般黨員表現得更激情和投入,比真納粹看來更納粹,才能避免「露出馬腳」……這簡直就是小說《一九八四》的情節。在「仇恨時段」喊得最賣命驚天的女孩,原來打心底裡不信黨的一套!但這卻是極其悲哀的一種「選擇」。每天戴著面具,去飾演另一人,說著違心話。比起完全沒有良心的人,這種「裡外分裂」的活法才真夠磨人。

香港的高官裡面,是否有這種遮蔽良知、以求存活的人,我不知道,但未來香港肯定會有越來越多人過著「人在江湖,不得不撐」的「內在放逐」生活。這或許是很多人決心離開的其中一個原因。人生在世,不但真話不可說,還要天天口吐假話,這是多麼痛苦難堪的事。

四

當然,「內在放逐」可能只是納粹高官為求避過死刑的說詞。鄂蘭提到另一常見的高官辯護詞,比起「內在放逐」好像較有說服力:「如果我離開,真正的納粹黨人就會來做我的工作,國家就會崩壞得更快!」鄂蘭稱這些人為「緩和者」(mitigator)。

觀乎我們身邊,確有好些人抱持這種信念所以繼續留在政府、公營機構或已變質的公司裡工作。當記者的希望減慢媒體的自我審查,當老師的希望減慢學生被單一說法洗腦的速度,當公務員的希望減慢政府辦事的無規無矩……「緩和者」真心想力挽狂瀾。但他們是否能起到作用,抑或反而背書了政權的不義,卻很難一概而論。

在納粹時代,各地猶太領袖都自視為「緩和者」,和艾希曼充份「合作」,包括負責制定運送到集中營的名單、沒收猶太同胞的財產,向艾希曼要求豁免驅逐知名人士和猶太老兵……他們幾乎就像艾希曼的左右手。對這些參與謀害同胞的「緩和者」,鄂蘭公然表達不齒。

在我們的時代,「緩和者」這種角色可謂更難施展。「緩和者」若是一位高級官員,如今其「善良意圖」恐怕已無法實踐,因為任何想減慢現政權「向左轉」的高官應該已經自身難保、官位危危。他必須快速作出抉擇:是瀟灑掛官去?還是放下身段,加入謊言共同體?

畢竟,香港已進入不表忠就是不忠、不說「黑暴」自己就是「黑暴」的時代。(20210627初稿,20211115修訂)

▋以上文章,將收錄於毫末書社稍後出版的《廢墟筆記》(完整版) ▋此書將不會在香港書店發售 ▋歡迎預購: https://bit.ly/2Y2C473 ▋感謝支持風雨飄搖的香港獨立出版業