什么是公共知识分子?

「本文于 2020.9.25 原载于公众号philosophia哲学社」

作者 / 李盛飞

「公共知识分子」这个概念在国内的广泛传播是始于零几年的南方报系,近些年由于环境和各种形势的影响逐渐转变为一个能对知识分子冠以的最为罪大恶极的称号,并且该概念的内涵被牢固地于特定的政治倾向挂钩。本文排除了对这个词一切褒义或贬义的使用,而追根溯源地力求讲明白「什么是公共知识分子」,一方面因为那些问题不值得辩驳,一方面因为本文本身即是辩驳。

1 「公共知识分子」的概念辨析

「公共知识分子」,公共是修饰词,知识分子是主体,望文生义地说大概是以某种方式和公共发生关系的一个名为知识分子的群体。

1. 先说主体,知识分子,故名思意就是「拥有」「掌控了」一定量知识的人。然而知识是像金子那样「你多占有一分,我便少占有一分」的东西吗?好像不是,知识是无止境的,有的只有求知者,那姑且认为是掌握了「相当程度的知识和求知能力」的人就是知识分子。

2. 再说「公共」,它类似于「普遍」一词,那就对应着特殊,对于自然物来说,哺乳动物对于海豹来说是普遍可这却谈不上是公共。那么大概公共说的是在人类社会中的一种普遍关系:国家,民族相对于家庭,个人是普遍。但相对于世界又是特殊,然而我们很少听到有人自称自己是世界知识分子(不是没有),那这个公共就只能指的是这个知识分子所处的国家和国内的公众了。

3. 有一定知识和求知能力的人或群体又要和国家,社会,民族发生关系,这该是以何种形式呢?一个人要做什么首先看的不是他想做什么而是他能做什么,知识分子往往有的只是笔墨和喉舌罢了,便只能立著或发声。

综上,一个有一定知识和求知能力的人或群体,身处一定的政治,文化和经济共同体中,根据、为了、朝着这个共同体立著或者发声,那就是公共知识分子。(这是一个临时的定义,我们将在之后的讨论中考验这个概念的合理性)

这个定义是否多少贴近他人的看法呢?

萨伊德在《知识分子论》中提出:

我认为,对我来说主要的事实是,知识分子是有能力『向 (to)』公众以及『为 (for)』公众来代表、具现、表明讯息、观点、态度、哲学或意见的个人。[1]

葛兰西说:

这样的哲学家可以称为‘民主主义哲学家’,也就是确信他的个性不仅限于他的肉体上的个人,而且也表现在改变文化环境的积极的社会的相互关系中。[2]

看来公共知识分子最重要的品质就是要走出个人的领域而迈向公共的空间,汪晖在一次访谈中也说:

知识分子并不是一个社会身份,知识分子在一个一定程度上体现的是一种状态。一个人很有学问,他也不一定是知识分子。知识分子只是激发一种批判性的,或者理想性的状态......这个需要一定的知识空间,这些知识空间是公共的,能够打开问题的探索。

这些看法各有侧重,总结下来对公共知识分子有三个指标:「有知识和求知识的能力」、「面向一个公共的空间」和「批判和理想主义的态度」。那么为了达到对这个概念的更加深入的理解,笔者将用这三个指标来衡量,在历史中哪些人或群体可以被称为是典型的公共知识分子。

2 中外历史中的公共知识分子群体

如果拿这三个标准来对照中国古代,儒家和「士」阶层一下子就对上了公共知识分子这个概念。比如说孔子,既有「修己以安人」的朝向现实公共生活的趋向,也有「士不可以不弘毅」,「知其不可为而为之」的理想信念。《大学》讲「修齐治平,内圣外王」之道也是在强化不可把个人生活与公共生活相决断。宋则有横渠四句:「为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平」。明清有经世致用思潮,就在黄宗羲,王船山和顾炎武这些人中间,儒家的公共精神出现了一次「蜕变」,黄宗羲说:

天下之大,非一人之所能治,而分治之以群工。故我之出仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。

《明夷待访录·原臣》

而顾炎武则说:

保国者,其君其臣肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣。

《日知录·正始》

他们频繁的开始讲「天下」,把天下作为最大的文化和政治共同体并以此和君主统治的王土和臣民相区别开来,以这个「天下」作为公共一下子就暴露了之前的儒者所遵奉的那个天下和公共是不是有问题呢?孔子也想要「天下有道」,但前提是「则礼乐征伐自天子出」,天下如果为一人,一个集团所私有还何称天下呢?即使独夫的疆域再大再广,那也是小也是私,而非大而公。那样的公共也是假公共,那么自孔孟一系的儒家文化便是一种假公共精神吗?万千圣贤就称不上是公共知识分子吗?不能那样说,儒家的公共精神对知识分子的感召力是巨大的。正如鲁迅所说埋头苦干,拼命硬干,为民请愿的人,帝王将相的正史也是盖不住他们的光芒的。这股精神和生命力千年来被奴隶制度和奴才道德束缚,摧残着一直延续到近现代,以至于对于孙中山,梁启超,章太炎这些人来说,恐怕黄宗羲对他们的影响是要比卢梭大的。

而西方古代的公共知识分子则表现的形态更为多元,其中最标准的公知当属苏格拉底,他把哲学的重心从自然界拉回人类社会,以公共的福祉作为哲学的目标。而城邦雅典拥有着古往今来最标准的公共空间,因为希腊民主制度既保障着这些公共空间的存在而民主制度本身也需要这些公共活动为其提供合法性来支撑自己。苏格拉底的对话集多以这些公共空间为背景比如公民大会会场、市场,剧院以及暂时充当公共空间的私人聚会。在苏格拉底的前面是「智者」,这些「贩卖知识者」很贴近我们今天对公知这个词的贬义意义,智者往往教授那些想要从政的年轻人以诡辩术,即通过怀疑一切和相对主义破坏对话的前提和共识。在苏格拉底后面是他的学生柏拉图,注意,柏拉图严格来说已经脱离了公共知识分子的身份了,因为他在「苏格拉底之死」后厌倦了他老师的那种在公共的,对话的政治生活中寻找智慧的方法,他开始退回到个人的,出世的「沉思生活」中来构建哲学。

接下来着就是近现代的欧洲启蒙者们,因为他们几乎就是公共知识分子的典范(根据文首三个标准,十八到十九世纪欧洲现代民族国家逐渐成型对应公共标准,科学和知识飞速发展对应知识标准,理性主义伦理提供了批判的原则)所以不多加论述。大概有18世纪的伏尔泰、卢梭、狄德罗、洛克、休谟等人,19 世纪的巴尔扎克、狄更斯、普希金、托尔斯泰、屠格涅夫等等。而到了 20 世纪两次世界大战后则有萨特、波伏娃、左拉、雷蒙阿隆、加缪和爱因斯坦等等。(萨伊德认为实验室里的物理学家不是公共知识分子,但联合起来写信反对原子弹的是)这里要刻意排除德国古典唯心主义哲学家,当时德国的政治环境不允许他们开诚布公地发挥力量,因为现实中不存在公共空间,所以只能在学院里和个人的沉思中去幻想一个云端上的公共空间。因此马克思说:

德国的批判,直到他最后的挣扎,都没有离开哲学这个基地。

《德意志意识形态》

重点是我们中国的五四运动和新文化运动,五四也被称为我们自己的启蒙运动,说是如此但却不准确。李泽厚在《中国现代思想史论》中为五四总结了两个主题或任务。一个是启蒙,一个是救亡,二者是统一的但也有矛盾。其实法国启蒙运动也是这样,用民主主义反抗封建主义和用民族主义反抗天主教是合二为一的。但五四更重要的是第二个任务也就是民族之独立解放,因为相比 18 世纪的法国,我们当时的情势更危急容不得春风化雨的渐进。这是五四之公共知识分子的第一个特点,就是以救国救民为极其紧迫的目标和责任。第二个特点是,虽然鲁迅、陈独秀,胡适这些旗手们无一不以反儒家,孔学为纲。可是他们仍是一半的「士」,「士」最大的特点以文学和文化作为救国护国的手段(而日本之自救是以军官、武士阶层为领导推动经济和军事领域的革新来达到的),而再细究一点,就是由讨论怎么写文章、写诗、甚至怎么遣词造句和写字引发的一场影响直至今天的革命。笔者以为这两个特点也是日后公共知识分子的特点,一是要想就要想为国为民的大问题,二是把批判停留在学问和文化领域(也可能是因为政治原因不得不这样),这既是优点也是缺点。关于五四还有很多值得讨论的,比如知识分子与大众的关系、思想和行动的关系、启蒙与救亡的关系,限于篇幅不做展开,在下文中有所讨论。

整个八十年代是一个文化和思想逐渐复苏,然后又急转直下的时期。当时的知识分子不仅是以天下为己任,而且是脚踏实地的走过天下的,他们有着农村、城市、农业和工业各式各样的生活体验也经受了各种大风大浪的试炼。是由那段以追求公共为全社会最高理想的历史所塑造出来的,所以一开始就是公共知识分子,而且是超越了纯理论的,实践着的知识分子。

而对于以上讨论的所有类型的公共知识分子,他们都有一个共同的特点,就是认为自己有责任有义务有力量去触及,那些常人不会去触及的更加宏大的东西,并以其要承担起教育者的功能。那我们要问一个:为什么?凭什么?

3 公共知识分子的概念内涵着「权力」

孟子说:

或劳心,或劳力;劳心者治人,劳力者治于人;治于人者食人,治人者食于人,天下之通义也。

《滕文公上》

孟子不仅认识到了知识依赖于分工,也积极的维护这种秩序。展开来说就是,管理公共生活的「劳心者」是高贵的,处于为分工所限制的狭隘的经济生活中的「劳力者」必然眼界和格局也是狭隘的,因而是只会追求特殊的,利己的物欲,而看不见公共的普遍的道德关系。因而「劳力者」必须要受「劳心者」的管理。这段话一下就触及到了两个根本问题,一个是知识分子与社会分工的关系,这个我们一会儿再说。另一个就是知识分子和大众的关系,我们往往称其为权力关系。文弱书生哪有什么权力呢?按照葛兰西「有机的知识分子」概念来理解的话,如果说知识分子是社会中的一个组成部分或阶级的话,不如说是社会关系中的枢纽。他们依附于各个阶级和社会集团,为他们的雇主赢得「同意」,而「同意产生权力」。培根也说 "knowledge is power" 通常翻译成「知识就是力量」,然而 "power" 相比于 "strength" 和 "force" 更突出权力的意味,而非生物力量或赤裸裸的暴力。先粗浅的理解,无知识者相对于有知识者在智识上就矮了一截,而矮个子的人往往是容易主动或被动地同意比他更高大的人的。

那么仅仅就是这样吗?知识就是一种外在的压迫吗?先抛开这个不说,我们要问无知识者是否应该服从有知识者,假如没有外在的压迫,这种服从是有道理的吗?有知识和无知识的界限在哪里呢?上文不是还说知识不是一种像金子一样的你有我就没有的东西吗?那什么是知识呢?接下来一个一个地回答。

人类总是从经验出发来认识世界,土就是土,水就是水,这种归纳经验认知是孤立的,隔断的,在雅典得到的认知可能跑到米利都就不好使了。而哲学和知识的起点就是想找到一个东西,它既变成土又能变成水,既存在于雅典又存在于米利都。人们只要把握了这个东西就能不用到处用眼睛去看,脑袋一想就能想明白很多事情,「一生二,二生三,三生万物」。人类找这个东西一直找了很久,什么「原子」「理念」「道」「上帝」等等,到现在也没找到。但却在这个过程中把握了求知的方法,那就是从特殊上升的一般和普遍的原则。越普遍的认知越能称为是知识就越能得到大家的普遍同意,比如「地球绕着太阳转」就是知识,但是「咖喱好吃」就不是,因为后者依赖着个人特殊的品味。追求普遍表现为,自然科学家是在追求发现普遍的客观规律。社会科学家在追求普遍的社会发展规律,诗人则努力写出能在全人类中都普遍可传达的其情感和意境的诗歌,而社会的反思者则以一个普遍的理想公共秩序来审视当下的现实。

一个鞋匠越专业他就越是深入到制鞋的技艺中去,就越是能做好各种特殊的鞋,鞋—皮鞋—皮质高跟鞋—细跟皮质高跟鞋等等。而一个哲学家或诗人越专业反而他的事业越普遍,越公共。可能他先是吟诵英雄伟人,但诗写的很粗浅,后来开始只为一花一木写诗,却到达了「自一物以观天地」的地步。对公共和普遍的关注是内在于知识分子之中的,也就是说,知识分子就必然是公共知识分子。因为知识分子追求知识,内在地相通于追求普遍和关注公共,所以公共知识分子不是知识分子的一种,而是其理想状态。躲在书斋中的腐儒是违背了自己的使命和责任。那么这样我们就把文首提出的公知三标准「知识性」「公共性」和「理想性」三者内在地结合起来了。

那么明白了公共性是知识的内在要求之后还是没有说明知识分子到底对群众有什么合法权力可言。鞋匠还是可以对苏格拉底说:你有什么资格可以对我指手画脚?」可是鞋匠们可能有这样的误解:他的意识和头脑是由他自己所决定的,因此每一个选择都是符合他的根本利益的。然而任何人都是身处巨大的「意识形态襁褓」之中的,其个人意识中首先有大部分老白姓都有的生活常识,也同时有着落后的,前现代的意识残存和先进的科学的内容。更有奴役着他们的规训性质的统治阶级的意识形态,比如「只有拥有一套房产才是完美的人生」、「勤劳就一定能致富」等等。也就是说鞋匠们从其狭隘的生活出发,认为与之配套的狭隘意识就足够了,就可以不用继续思考了。但是由于意识中存有多种世界观的对抗,使自己不能形成一贯的,自洽的思路。因而其分裂的意识必然导致盲目的,随波逐流的行动,行动的结果就不会合乎其根本利益。

葛兰西说:

知识分子和普通人之间有一种应该存在与理论和实践的统一性,即要使知识界成为这些群众的有机的一部分,换句话说知识分子能对于这些群众的实践活动所提出的原则和问题加以研究并整理成为一个完整的体系。[3]

就是说大众往往处于一种「知行分离」的状态,而知识分子也是空有思想的普遍性因而也是知行不统一,只有二者结合起来,知识分子取得「领导权」,共同在一个文化集团和运动中才能达到「双重的知行合一」。但是知识分子并不以占有这种权力为意,

实践哲学力图不把普通人阻留在他们原始的常识哲学的水平上,相反地,力图把他们导向更高的认识生活的形式。[4]

发现自己奴隶身份是耻辱的,但如果为自己的奴隶身份而沾沾自喜就是令人作呕的了,这句话在这里也可以反过来说:发现自己的主人身份是罪恶的,但是期望永远凌驾于他人之上就是该天下人共诛之的了。

而知识分子和大众之间不仅仅是单向的一方对一方施加权力的关系,如果前者没有得到同意,他就没有权力,甚至还会遭到群众的反噬。苏格拉底作为现实的人死亡了一次,又作为一个意象在柏拉图的洞穴隐喻中死了一次。昏睡的人厌恶叫醒他们的人,用石头砸死了他。茅盾在小说《创造》中描述了这样一个故事:一个男人把自己无学识的妻子塑造成了一个新式女性,而妻子因此识破了丈夫对她的控制因而出走。那么我们必须思考启蒙者怎么才能算真正地为大众负责呢?大众会反噬启蒙者也许是因为如果你仅仅是解开了我思想上的枷锁,却解不开我现实的枷锁,那不是要叫我清醒地来受难吗?因此马克思在《黑格尔法哲学批判导言》中说批判神圣形象(的自我异化)和批判非神圣形象(的自我异化)必须是要结合在一起的。

4 公共知识分子不可避免之原罪

知识分子天生就拥有文化和智识的领导权,这既是知识分子的天生的责任,也是其天生的罪,故称原罪。为何呢?正常的罪孽是人选择犯下的,而原罪确实生而有之(当然这只是一种比喻,绝非先验和基督教的原罪,这个概念说明了在一定社会历史关系条件对知识分子的决定),不可抉择的。我们接下来解释为何是这样。

现在,分工也以精神劳动和物质劳动的分工的形式出现在统治阶级中间,因为在这个阶级的内部,一部分人是作为该阶级的思想家而出现......每一个企图代替旧统治阶级的地位的新阶级,就是为了自己的目的而不得不把自己的利益说成是社会全体成员的共同利益,抽象地将,就是赋予自己的思想以普遍性的形式。

《德意志意识形态》

马克思是这样看待知识分子的普遍性的:在阶级斗争中不论是统治阶级还是反抗统治的阶级都要借助知识分子来塑造一种普遍性即更大的道义。这种普遍性和独立性是一种假象,但却是能对现实发挥切实力量的假象。而知识分子之所以能以普遍性的代言人的身份出现是因为社会中存在着广泛的分工,换句话说就是正因为其它人被深深的束缚限制在特殊,狭隘和相互对峙的领域,知识分子才会坐在书桌前通过反思来超越芸芸众生的这种特殊性而达到普遍性。哲学是不创造生活资料的,只有依赖着社会分工有多余的产出,哲学才能生存。或者说知识分子是等级社会的一种现象,是一种获得了独立假象而且有够发挥一定能动力量的影子。

分工是一种对人全面自由发展的阻碍,那么知识分子思想上的自由和普遍就是建立在大众不自由,不普遍的代价之上的。公共知识分子是社会分工的即一种对立和分裂的产物,但是如果不自知的话还要幻想通过言语和笔墨建立社会公共生活的普遍联系并自持为这种普遍精神的代言者,那这便是唯心主义了。但是吊诡之处在于,知识分子要认识到自己的唯心主义,就必须具备相当的知识,就必须先成为知识分子,成为这种分裂的表现。这就类似于,一个人只有杀人之后才会获得「杀人有罪」的道德观念,可是这时候已经杀人了,已经不可挽回了。这便是原罪。

虽然并非是知识分子囚禁了大众,而只不过是在奴隶已经被囚禁之后在奴隶主那里求得了一杯残羹。但是如果就此自以为清白的走回象牙塔去甚至还成为奴隶主的幕僚,那就不仅仅是先验的原罪,更是现世的罪了。

在上文我们谈了,由于知识即普遍,知识分子即追求普遍者,因此只要是知识分子就必然是公共知识分子,这是他对于大众天生的权力和责任,那么现在我们看到了这个权力的背面又是深深的原罪。有良心的学者必然要被这个矛盾所折磨,因为责任所以不得不行使这个权力,行使权力一方面没有把握,另一方面由于原罪又要怀疑自己是否配得上这权力。

鲁迅曾经形容自己是「奉旨启蒙」,奉谁的旨意呢?他没说,应该是陈独秀,胡适那些叱诧风云的领袖人物吧。鲁迅远远没有那种相信自己就如同相信真理一般的天赋。而总是寂寞或悲哀,譬如人们本在「铁屋子」里可以昏睡到死「现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?」[5],启蒙者不知道该怎样使用这权力,对启蒙的未来感到绝望。但是一想到「绝望之为虚妄,正与希望相同」[6]就又从虚妄中燃起一丝希望。那就像个疯子一样去斥责他人「食人」,却轰然记起「我必无意之中,吃了妹子的几片肉......有了四千年吃人履历的我,当初虽然不知道,现在也明白,难见真的人」[7]知识分子一下子陷入了虽然无意但自己也不干净的原罪中,可即便如此还是要呼唤「没有吃过人的孩子....救救孩子!」[8]

研究鲁迅的学者如汪晖在《反抗绝望》一文中特别指出鲁迅身上这一黑暗面和光明面的统一和矛盾,钱理群也反复提「影子」这一意象,就是说影子既受不了绝对的光明,光芒一照过来影子就消散了,同样也受不了黑暗,因为在全然的黑暗中影子就溶解在其中了。影子(鲁迅)只能跟着蜡烛(陈独秀),蜡烛到哪,影子就跟到哪,可能这便是「奉旨启蒙」吧。总结起来,就是背负黑暗追求光明的一个「西西弗斯式」的悲剧战士,既像哈姆雷特又像唐吉柯德。这种形象一对比《河殇》[9]中的形象,高下立见。

5 公共知识分子应该追求自己消亡

想要让知识分子摆脱这种原罪,就是要其走出单纯思想上的批判和反思。在毛泽东时代的方法是把他们送到农村去接受贫下中农的再教育,是一种逆向的启蒙运动或者说一种民粹主义。但是把知识分子变成农民或工人是否到达了对其的改造?正如同压制了对普遍的诉求,是否真正的完成了普遍与特殊的结合?

马克思说:

一句话,你们不能在现实中实现哲学,就不能消灭哲学。

《黑格尔法哲学批判导言》

以及:

世界的哲学化同时就是哲学的世界化,哲学的实现就是他的丧失。

《德谟克里特的自然哲学和伊比鸠鲁的自然哲学的差别》

也就是说哲学必须作为哲学去死亡才算数,因为这要求哲学的真正实现和使命的完成。用外在的手段消灭和限制哲学家的肉体可算不上哲学的死亡。

由此知识分子要作为知识分子来和工人,农民相结合,停留在思想和意识形态领域的普遍性和自由是虚假的和不独立的。自由派的公知幻想只要建立一个制度,颁布几部法律,自由,平等这些飘在天生的普世价值就能落在地上来。(当工人,农民还被束缚在机器和土地上时,即使你建立了再完美的政治制度,他们也没有时间和能力去参与公共生活)而马克思主义者,首先也是一种公知,也赞同自由平等这些价值,但却要超越其公知的身份,采用并非是仅仅意识形态批判的方法,而是在一种名为「共产主义」的现实化运动中去实现自由和平等。这种实现同时就是自己公知身份的消亡,这种身份是权力也是原罪,实践派要求在理论和现实层面上都要把握这种权力,普遍性的思想只有和代表着真正普遍性的现实力量相结合(这种结合才是有机的、内在的、能动的而非外在强制的),才能真正扬弃它过去的那种原罪因而宣告自己的死亡。

那么如果知识分子不以消亡自己作为目标,也就是说他贪恋权力,不愿意慢慢消除自己和群众之间的差距会发生什么呢?他原来追求的普遍性就会变成一种虚假,外在的普遍性来压制和窒息活生生的特殊生命,曾经的光明浪漫的理想就会变成嗜血的,万劫不复的专制主义噩梦。哲学家利奥塔把这种现象称为「元叙事或宏大叙事的压迫」,我们中国也有类似的说法叫「以理杀人」,就是说为了某种澄明的一尘不染的理念,一切特殊的有血有肉的东西都要牺牲自己。

比如说「脱离了低级趣味」「毫不利己,专门利人」「狠斗私字一闪念」,看起来一个排除了私欲的社会是很光明磊落的,一个到处都被照亮了没有一点阴影因而是最公共的地方。这种观点背离了唯物主义,即把公共关系理解成普遍的道德联系而非是普遍的利益联系。当公共分配经济利益的普遍关系没有建立起来时,不论强行用道德和暴力打造的乌托邦多美丽,在其中「一切腐朽的东西就都要死灰复燃」。那些有权力指责他人不道德,不公共的人背地里就是最大的私有者,这些人对公共生活破坏最致命。为了维护这种私有制和等级制,就必须在复苏一个资产阶级法权制来维护这种不公共。而且早晚有一天这些寄生虫的胃口会得不到满足,因而放肆地撕去这「公共的遮羞布」,还要鼓动大家都来踩一脚,受够那虚假公共的压抑的众人便报复性地去追求私欲,一个个吃得或圆或扁最后还得被吞回到那些虫子的嘴里。

知识分子成为公共领域的掌权者是多么可怕,哲学王是多么暴虐,历史已经显示过很多次了。那种和特殊相对立,一定要压制一切的普遍是虚假的,因为那种普遍是已完成的,是静止的,是一种和实践行动相分离的死物。因此知行分离有两种,躲在书斋中和端坐庙堂上的知识分子都陷入了这肮脏的泥坑。由此知识分子从来不该让自己陷入一种「已完成」的境地,而应是一种扎根特殊来追求普遍,在实践的运动中追求二者的内在结合,是一种「具体的总体」,换句话说就是行动、行动、行动。知识分子追求自己的实现,就是行使权力,履行责任。而如果他恪尽职守的发挥自己的教育功能的话,就在不断缩小自己和群众的差别,也就在不断消灭自己存在的意义。这样来说,知识分子的不断生成就是不断消亡,这是同一个过程。公知的起点是知行分离,终点是知行合一,他真正的成为自己的那一刻也就是他为自己落幕的时候。如果帷幕迟迟没有下落,那就说明可耻的复辟又发生了,但是不必绝望,哪里有压迫哪里就有反抗嘛,一次堕落就会激起千百次的觉醒。只是,历史的进程就算被这些丑角推迟一分一秒也会创造无数的冤魂和无名墓碑。

6 公共知识分子消亡了吗?

笔者在探讨历史中出现过的公共知识分子群体的时候,在外国就停在了萨特,福柯那一代人。在中国则谈到八十年代就不往下谈了。(还有就是笔者没有谈及列宁、毛泽东、托洛茨基和葛兰西这些伟大的理论家兼行动派,尽管他们符合那三个标准)这是因为在21世纪大家所共同看到的现象是公共知识分子正处在消亡之中,面对这个复杂的问题,我们必须认识到一切早以发生改变了,是由于各学科的发展,知识的整体性被破坏,我们现在越来越难以获得关于公共的整体性的视野,在后工业或后现代社会中「知识以咨询的商品形态出现,成为生产力不可或缺的要素」[10],也就是说知识成了信息,因而是商品,那么它就要遵循像一般工业产品那样的生产、流通、分配和消费等环节。而这些环节也发生在互联网连同其其智能终端所构成的公共空间中,无知和有知的界限模糊了,普通人和知识分子所能接触到的知识都是巨量的。在过去话筒只属于那一少部分文化精英,而在现在人人都有话筒,那么凭什么我要听你的独唱呢?「卖国的公知」也在铁拳下销声匿迹了,公知消亡了吗?(前文已经明确提出了衡量标准是,知识分子和常人之间知识量和求知能力的差距是否在稳步缩小?二者是否在一起接近知行合一的状态)

知识分子不仅依赖特定的阶级,而且还依赖一定的社会机构传媒机器,一开始是大学和报刊,然后是电视节目现在则是互联网。社会的智识鸿沟因为互联网而变窄了吗?

理论上只要能获得大量的关注即「流量」,我们每个人都是公知,但或是潜在的或是畸形的。因为不是每个人都具有能将这些零散的信息整合成观点进行输出的力量。你可能知道各方面的知识,但却不能有逻辑成体系的理解他,这种力量仍来自于互联网外的传统训练。由于整理知识力量的差距存在,知识鸿沟就是更加的扩大了而非缩小了,知识分子和常人的差距也会越来越大,所以说潜在。

而畸形则是说即使你没有知识的整理能力,但依赖输出特定意见和情绪也在一些平台上获得了赞同,成为了意见领袖。但我们说互联网作为一个巨大的「闭环」遮蔽了我们对自己阶级生活的认识,或者把阶级意识扭曲成了别的东西(当然,互联网并不是这种扭曲的根本原因),使人丧失了「认知图景」(美国哲学家詹明信用这种丧失来描述后现代主义)。因此你的看法是被扭曲着释放了出来,因此又导致知行分离。

综上,你会发现舞台的中心仍然是一个一个的发出影响者 "influencer",这个中心负责输出观点和意见,而在评论区中的受影响者们则用一种「玩梗」的方式反复应和着、强化着这个意见。

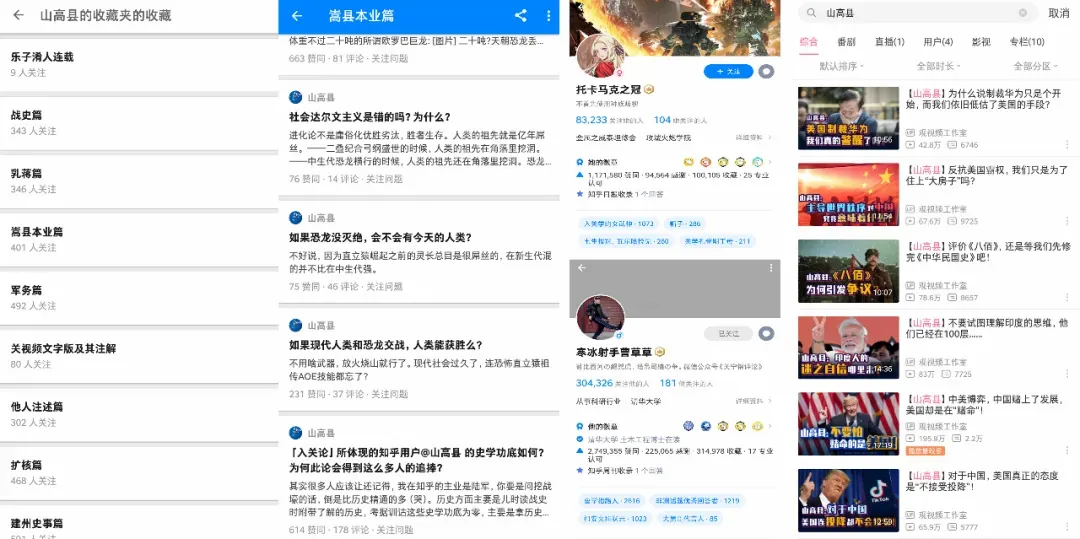

并且这些信众会把这些已经「梗化」了的意见传播到其它亚空间去,和这个思想团体相冲突另一拨信众,则会把敌人的意见和观点通过讽刺的改编暴露其荒诞性。然后再通过「梗和段子」的形式传播出去。以「入关学」为例,它不用现有的所谓正统的学院理论来解释地缘政治关系,而是用一套梗,隐喻,双关语比如「蛮夷、大明、山海关」等等来扭曲地反映现实。这一系列隐喻自己形成一个「闭环」,虽然粗糙而矛盾百出但却极其具有情绪的煽动力。「关学家」自知这一点,因此称自己为「不辨经」来抗拒学理化的反驳。

入关学的信众主要是谁呢?是大部分「摸鱼挖参」的,深受「内卷」摧残的,受雇于数字巨头的码农,小职员们以及理工科知识分子们。那关学是否真正代表了其信众的利益呢?在其理论中而只能看到一个作为整体的女真人,而看不到女真主子和奴隶的对立的。如果你在关内就是奴隶,怎么到关外就能有权利「分到蛋糕」呢?我们说了今天知识是商品,是流量,而在流量的创造和传播中,各种类型的互联网公知(从关学家到美妆博主)只是充当了先锋的角色。他们不是只为了自己争夺领导权,那无处不在的,充当着背景的,缄默无声的平台和集团才是新公知们的雇主。一切的文化,意见和暴论之间的战争都在向这种秩序施以赞同。那么可以说入关学是成功的,因为它让奴隶念起了主人的经。

由此看来,公共知识分子非但没有消失反而卷土重来了,他们追求着流量,并且以自己为中心建立起思想团体。而这个团体绝对不同与葛兰西所说的有机团体,新型的互联网公知不仅不追求在理论和实践的统一中去锤炼自己和群众,反而依赖着这个巨大的,闭合的,具有虚假独立性和公共性的信息和知识空间。这个空间遮蔽了人们与自己现实生活的真正联系,消解着阶级意识。现实的,阶级的愤恨被互联网消解成了嘲讽和娱乐,在无处不在的文化消费和被消费中忘却自己的本然力量。因此德意志意识形态在现代社会中复苏了。

这个空间越封闭,而常人的知与行的差距越大,互联网公知的权力就越膨胀也就越受益。他就越是要维护自己的地位,但却无视自己的原罪,不论他输出的是哪种观点,或是自由主义或是民族主义和保守主义,他都是在为跨国公司服务,他们就都是垄断资产阶级的有机知识分子。/

参考文献:

[1] 《知识分子论》 爱德华·W·萨伊德著 单德兴译 陆建德校 生活读书新知三联书店出版 2002年四月第一版 第16页

[2] 《狱中札记》 安东尼奥·葛兰西著 葆煦 译 人民出版社1983年3月第1版 第34页

[3] 《狱中札记》 安东尼奥·葛兰西著 葆煦 译 人民出版社1983年3月第1版 第12页

[4] 同上 第15页

[5] 《呐喊 · 自序》 《鲁迅全集》第1卷鲁迅著 北京人民文学出版社 1981年

[6] 《野草 · 希望》 《鲁迅全集》第2卷鲁迅著 北京人民文学出版社 1981年

[7] 《呐喊 · 狂人日记》《鲁迅全集》第1卷 鲁迅著 北京人民文学出版社 1981年

[8] 同上

[9] 1988年6月播出的电视节目《河殇》中这样宣扬道:知识分子是历史给予中国人民的「一个十分独特的群体」,「摧毀愚昧 和迷信的武器操在他们手里;能够与海洋文明直接对话的是他们;把科学与民主的蔚蓝色甘泉浇灌在黄土地上的是他们!」

[10] 《后现代状况——关于知识的报告》【法】让-弗朗索瓦·利奥塔 著 岛子 译 湖南美术出版社1996 第36页