创造力的秘密 与社会疏离是天才原因吗? | 新闻幕后 | 半岛电视台

寻找天才和创造力的秘密,就像寻找埋藏的宝藏一样,不仅在文学界和电影界,甚至在心理科学领域也是如此,但现实是,天才并没有固定的特定配方,但是,有一些一般特征可能是成就的原因,此外,当然,需要付出很多努力才能掌握工作,记者兼作家奥尔加·卡赞(Olga Kazan)是美国的一位俄罗斯移民,她解释了其中一个特征,它可以真正帮助我们理解成就的不同维度。

在我的童年时代,我一直有一种与社会极度疏离的感觉,这种感觉的存在否定了任何熟悉感,我是住在德克萨斯州米德兰县的一个俄罗斯移民家庭的女儿,疏离感第一次出现在幼儿园的时候,当时我遇到了困难,因为我只是在吃饭前没有问候,此外,我的同学们谈论着我听不懂的话题,因为我们的认同感被我们生活在谁中间的判断所控制,我很可能在那个时候失去了我的认同感,因为我和这个镇上的其他人之间的巨大差异。

即使我们搬到达拉斯郊区,我也从未见过像我这样的俄罗斯移民孩子,这让我感到疏离,我一个人乘公共汽车旅行,几乎每天晚上都独自一人,无人陪伴,因此,我开始把自己当作一个可以聊天的朋友,每遇到一个新问题,我就变得越来越困惑和疏远,但我父亲——幸运的是——试图通过将我们对事物的消极看法转变为更积极的看法来缓解这种感觉。

没有比在没有人注意到的情况下进入社会更可怕的惩罚了,在我的童年时代,我只需要感觉到我的存在被注意到,我的故事被听到,而不会感到惊讶或惊奇,但随着时间的推移,我对事物的看法发生了深刻的变化,我意识到,黑暗中出现了光明,社会科学研究表明,“古怪”或“社会弃儿”的感觉可以激发创造力。

疏离是一种优势!

约翰·霍普金斯商学院教授沙龙·金(Sharon Kim)认为,有些人将他们的创造性成功归因于他们的孤立或叛逆的本性,这种性格不允许其他人的评价在他们看待自己的方式中起决定性作用,从这里开始,问题开始在金的脑海中漫无目的地游荡,他想知道社会排斥和一个人的创造力水平之间是否真得存在关系,因此,她决定邀请一些志愿者到她的实验室做一些练习来验证这个理论。

在开始实验之前,金和她的团队故意让一组参与者感到“被排斥”或“被边缘化”,告诉他们被排除在与其他人一起工作的机会之外,真的没有任何群体,但是当一个人感到被忽视或被边缘化时,他们想监控一个人的行为,而其他参与者却没有得到这样的待遇,金要求参与者在纸上进行一些练习,在第一个练习中,他们必须确定是什么将一系列看似不相关的单词联系在一起,而在第二个练习中,他们被要求画一个来自另一个与我们完全不同的星球的外星人。

实验结果显示,被抛弃者在两次练习中都表现出色,然而,当身份概念以其最抽象的形式被触及时,即我们与周围人的疏远,我们的渴望几乎自然而然地燃起,以用其他显示我们区别的事物来补偿这种疏远,例如,在绘画外星人练习中,没有被边缘化的参与者画出熟悉的火星角色,而被排斥和被疏离感淹没的同龄人,则通过将外星人与人类完全不同的方式描绘出来,在外星人角色的想象中表现出更高的创造力,有些人绘画中的附肢从身体的一侧伸出,有些人绘画中的眼睛长在鼻子下面,根据三位独立评委的意见,“被抛弃者”组的绘画更具创意。

金的实验揭示了社会排斥与创造力爆发之间的关系,但前提是,只有获得它的人才能拥有“独立的自我概念”,并伴随着与社会的疏离感。然而,感觉与周围的人疏远是有某种意义的,它可以让你的思想解放出来,让新想法顺畅地流动而不受任何事物的干扰。

释放特质

布朗大学精神病学副教授阿诺德·路德维希博士研究了 1000 多位杰出艺术家的生活,他的研究表明,从童年开始的疏离感似乎是许多艺术家创造力成长的沃土,其中包括“弗里达·卡罗”、让-保罗·萨特和约翰·列侬,路德维希在他的著作《伟大的代价》(The Price of Greatness)中提到了这些艺术家。

路德维希发现,大多数有创造力的人的生活都具有“怪异”的特征,因为他们的行为不容易被描述,不像后来成为企业家的同龄人,即使在他们成年后,他们仍然继续摆脱他们比政府官员或士兵更“不同”的刻板印象。

同样,心理学家“唐纳德·麦金农” 在 1962 年进行了一项研究,其中包括一组建筑师,结果发现,最有创造力的工程师都享受着一个以在家庭范围内频繁活动为特征的童年,这助长了他们对这些不断变化的社会的疏离感,因此,难怪这些工程师的童年充满了孤独和疏离感。

不寻常的童年在激发创造力方面并不起主要作用,而在特定文化中可能伴随你“古怪”特质在增强你的创造力方面起着重要作用,这种现象称为“综合复杂性”,这是一个人的处理混乱和不确定感的能力,在相互冲突的信息之间形成联系的能力,以及从多个角度看待问题的能力。

站在社会边缘

他人对我们的看法至关重要,因为从本质上讲,我们大部分时间都被自己价值的不确定性所困扰,然而,美国堪萨斯大学心理学教授克里斯·克兰德尔认为,处于社会边缘的个人能够留在公众视线中,这使他们免于成为在这个社会群体中获得地位的强烈愿望的俘虏,因此,在创新精神的推动下,他们的内心显得更加自由,并且在他们的胸中发展出一种从社会规范中解放出来的必要性。

由于他们不允许其他人的评价在他们看待自己的方式中起决定性作用,这给了他们更多的实验空间。在这种情况下,行为表明他们不属于特定地方并且与周围人相处不好的人与框外的创造性思维之间出现了一种关系。

然而,一个人的疏离感并不具有悲剧性,而是带有许多心理优势,例如,在与原籍不同的国家长大的孩子,在生命之初对多种语言开放的孩子,具有理解成年人视角的创造性能力,随着他们的成长,他们通常可能具有更好的沟通技巧。

在一项实验中,居住在国外的人展示了一种为语言和概念问题找到微妙解决方案的诀窍,这可以解释为什么巴勃罗毕加索开始在巴黎尝试立体主义,而乔治·弗里德里克·亨德尔在英国生活时创作了他的音乐作品“基督”,对于那些没有机会在国外生活的人来说,只要伴随着一种可以弥补国外生活经历的超常智力倾向,这并不会阻止他们的创造力流动。

在休斯敦大学心理学教授罗迪卡·达米安与她的团队合作进行的一项小型研究中,大学生们沉浸在一个不适用物理定律的虚拟现实练习中,事情上升而不是下降,将此组与物理定律正常工作的另一组进行了不同的练习,事实证明,沉浸在与通常物理定律无关的扭曲虚拟现实中的小组在被问到“是什么发出声音?”时,提出了更具创新性的答案。

达米安有一个她仍在研究的理论,告诉我们各种不同寻常的经历可以摆脱自我禁锢,激发创造力,人们经常讲述各种经历和陌生冒险的影响,这些经历和陌生的冒险从他们的思想中摆脱了单调的尘土,并赋予了他们生命和警惕的感觉。

达米安表示,“一旦你经历了让你打破熟悉的规范、打破规则并超出预期的经历,你的胸襟就会扩大,迎接更多这些经历,当你意识到这个世界并没有按照你的规则运转时,你就会从神秘迷恋的茧中移动,进入一种打破这些限制的新体验,当然,这并不意味着疏离是生活中所有努力的最佳手段,例如,如果一只熊闯入你的花园并毁坏了你的汽车,这不会让你觉得必须寻找创造性的解决方案,而是会促使你联系保险公司。”

不管上述所有情况如何,尝试以积极的方式思考你的差异——一个称为认知重新评估的过程——可以帮助你处理因疏离感而产生的冲突。如果一个人真诚地接受他与他的恐惧和焦虑(例如与所有人的疏远)和解,那么他的心中就会出现一种奇怪的轻松,这样,他就可以将这些恐惧转化为内在的力量,在他面前展现出幸福的色彩。

群体对个人的影响

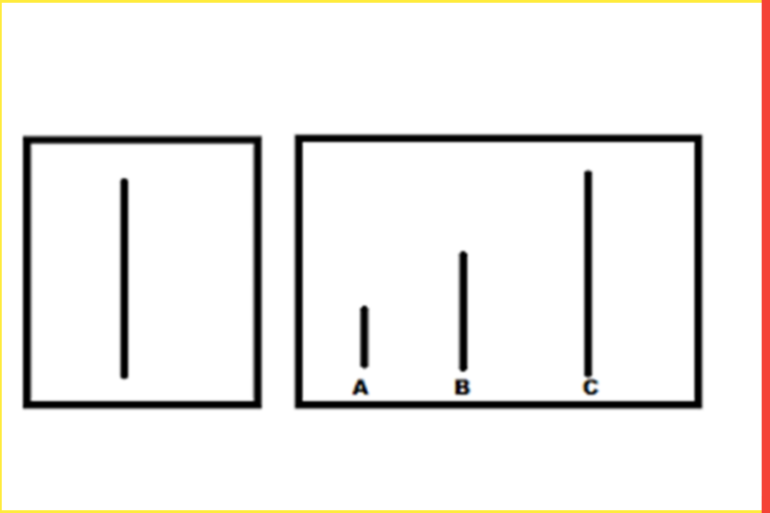

上世纪 50 年代,波兰裔美国心理学家所罗门·阿施 (Solomon Asch) 进行了一项最著名的实验,表明个人的意见在多大程度上会受到大多数人的意见的影响,该实验包括一组参与者,除了一个真正的参与者之外,其余都是演员,实验的主要目的是找出真正的参与者对演员的回答有何反应,参与者得到一张卡片,上面有一条线,并被要求将该线与第二张卡片上的其他三条线进行比较(两条线之间的差异非常明显,很容易找出正确的答案)。

阿施指导演员选择错误的答案,轮到真正的参与者时,后者做出了与小组答案相对应的错误选择,这个实验成为人们自愿服从群体意见的经典例子,当他们后来问其中一名参与者为什么他选择了错误的答案时,他说自己的回答是和群里其他人一致,因为害怕被视为“不同或奇怪”,所以,他想否定自己的奇怪,然而,我们的痴迷与其说是关于我们对自己信仰的确定性,不如说是关于恢复我们对他人的归属感。

在阿施鲜为人知的一项实验中,他做了一些微妙的改变,例如让一名演员给出正确答案,而其他人继续误导真正的参与者,从小组的其他人那里得到一个不同的意见让真正的参与者放心,并将答案的相似性降低了 80%,然而,至少有一个与大多数人的观点不同的人在场,这让真正的参与者产生了一种他并不孤单的感觉,他和这个人在一起至少可以是陌生人,好像有不同的意见让我们有勇气说出我们的区别。

少数意见显得如此强大和有效的主要原因是,人们倾向于从各个方面对其进行审查,一旦听到不同意见,你就会接受批判性思维,这促使我们扩大视野,看到问题的不同方面,而大多数人的想法促使我们专注于支持主流观点的数据,而这正是查兰·内梅特和杰克·贡卡洛在《反叛团体》(Rebels in Groups)中所描述的:“少数派激发了更多的创意,而多数派则激发了更多的传统观念。”