看清雙邊經濟利多一場空 中東歐與中國合作機制10年玩完

(中央社記者田習如台北17日電)剛滿10歲的中國-中東歐合作機制最近被波羅的海國家「退群」,雖然上月該機制所謂旗艦計畫的克羅埃西亞大橋風光慶完工,但專家分析,對更多經濟計畫延宕的失望和對中俄交好的疑慮,是這個機制走向終結的致命傷。

連接克羅埃西亞南境國土的佩列沙茨大橋(Peljesac Bridge)在7月28日完成合龍,當地媒體表示最快明年春天通車,但合龍前2天已先辦了通車典禮,中國總理李克強透過視訊致詞說:「希望佩列沙茨大橋這道絢麗的彩虹…照亮中克、中歐關係與合作的未來之路。」

一帶一路在其他國家進行的如何了?

- 中國「一帶一路」計畫標榜將對沿線國家投資9000億美元,試圖讓菲律賓、越南等國彈性調整南海戰略,以爭取中方資金發展經濟。然而一帶一路發展至今,紐時就直指中國藉「一帶一路」的全球投資與貸款計畫,設下債務陷阱令一些國家上鉤。

- 斯里蘭卡:中國在斯里蘭卡投資工業區、提供2億5300萬美元資金協助建造機場、並在赫班托達港上也投資15億美元。眾多的基礎建設讓斯里蘭卡積欠中國數十億美元的債務。2017年12月斯里蘭卡用赫班托達港99年的承租權以換取中國免除11億債務,中國成功在印度洋拿下控制點。

- 馬爾地夫:馬爾地夫接受中國援助興建部分關鍵基礎設施,卻因此債台高築,讓中國成為主要債權人。未來若無法償還債務,中國可透過要求股權一步步掌握馬爾地夫資產。

- 尼泊爾:尼泊爾原是中國推動「一帶一路」其中一個主要結盟國家,但卻已一連收回兩個與中國企業合作開發案,並改採全球招標。

- 馬來西亞:前任馬來西亞首相納吉因涉嫌貪汙被捕後,所有中資項目都在重審,首相馬哈地上任後,擬推翻多項前任首相核定的建設,其中包括價值140億美元、已經動工的東海岸鐵路,其85%資金來自中國國有的中國進出口銀行;並取消中國承建、由吉隆坡到新加坡的新隆高鐵計畫。

- 泰國:泰中鐵路目前工程進度延宕,全長253公里的第一期工程原預計2021年通車,但據泰國媒體報導,2018年3月底僅完成試驗路段(長約3.5公里)7%的路基工程。

- 印尼:被視為「一帶一路」在印尼的指標、連接雅加達與萬隆的高速鐵路,原本將於2019年完工,因徵地、資金等問題延期。

- 菲律賓:除了大馬尼拉巴石河上的兩座橋樑已經動工之外,其餘中菲簽署的基礎設施等多項合作,仍是空中畫餅,這兩座橋樑是否為一帶一路的項目,也並不明確。

美國智庫「佘契爾自由中心」(Margaret Thatcher Center for Freedom)資深政策分析師柯奇斯(Daniel Kochis)指出,中國-中東歐合作機制下的經濟計畫更常見的狀況,是像連結塞爾維亞首都貝爾格勒(Belgrade)和匈牙利首都布達佩斯(Budapest)的高速鐵路專案:從原定2018年通車延到2024年,而且也從高鐵變一般鐵路。

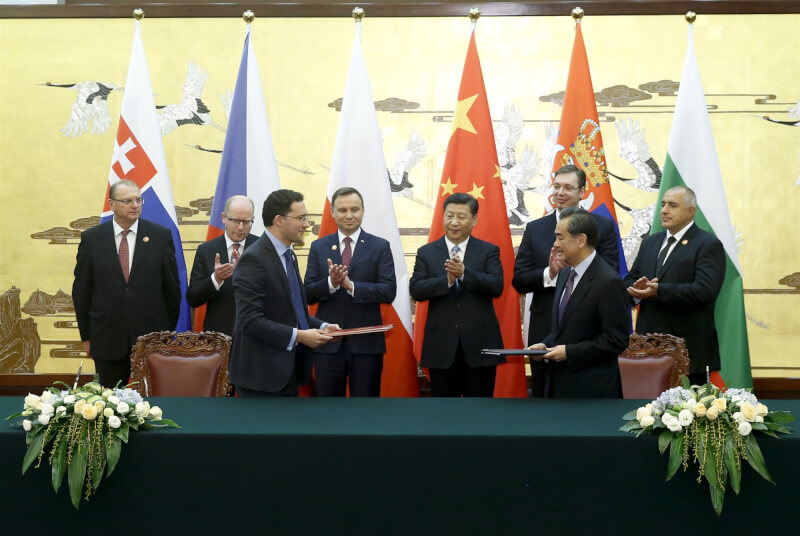

中國-中東歐合作機制始於2012年,從最初因涵蓋中東歐14國暱稱「14+1」,到2019年希臘加入達到最高峰「17+1」,但隨著去年立陶宛退出、今年8月另2個波羅的海國家愛沙尼亞、拉脫維亞宣布退群,外傳下個可能是捷克…加號變減號,使近來歐美學者紛紛形容該機制正「緩步死亡」、「宣告終結」。

波蘭學者柯瓦斯基(Bartosz Kowalski)在美國智庫詹姆士敦基金會(Jamestown Foundation)撰文分析,對這個連結中東歐的平台,中國想的是促進高階官員和民間交流,透過定期高峰會等外交形式,作為與歐盟及德、法等大國交涉的籌碼。

但中東歐國家期待的許多中國所提經濟開發合作計畫,卻是雷聲大、雨點小,10年來很少實現,甚至還讓小國陷入債務深淵。

柯奇斯發表在傳統基金會(Heritage Foundation)的專文舉例,巴爾幹半島小國蒙特內哥羅(Montenegro)計畫建一條從港口通往貝爾格勒的道路,2014年與中國進出口銀行(Exim Bank)簽約貸款10億美元(約新台幣300億元),並由路橋建設承包,結果工程進度延遲3年、包商被指控破壞環境、道路被諷為通往不知處,而相當於政府年度預算3分之1的債務壓力,也讓蒙特內哥羅產生中國會否藉此控制港口,擔心成為「下一個斯里蘭卡」。

中國環球電視網(CGTN)去年公布中國與中東歐合作機制的貿易量在2020年首度突破1000億美元,成長率8.4%。但中國官媒沒說的是該區國家對貿易赤字的不滿。

以其中經濟規模最大的中東歐國家波蘭為例,根據中國-中東歐研究院(China-CEE Institute)數據,波蘭自中國進口金額是它對中國出口的10倍,2020年創下破紀錄的對中國貿易赤字330億美元。

對雙邊經濟成效的失望,加上中國因立陶宛親台而以貿易及政治報復的「戰狼式外交」,使中東歐國家越來越不愛配合中國演出。而近2年中國-中東歐平台的高峰會辦不起來、往來層級降低、中國外交官出訪此區遭冷待,還有一個新因素。

「巴爾幹洞察」(Balkans Insight)近日刊出東歐研究學者卡臣斯基(Piotr Maciej Kaczyński)專文,他認為中東歐國家與中國交往的主要框架已經從經濟轉為安全考量,該區國家對中國越來越覺得不可信賴,甚至憤怒,關鍵就是中國對俄國發動侵略烏克蘭戰爭的姑息態度。

他並指出,羅馬尼亞與中國的所有合作專案幾乎都凍結,斯洛伐克直通中國的貨運列車計畫也很有問題。除了匈牙利是明顯的例外,其他中東歐國家與中國的關係不是停滯就是已決裂或接近決裂。

匈牙利正好是10年前中國-中東歐機制成立的所在地,如今只剩它高調站在中國身邊,而中國電池大廠寧德時代上週五宣布在匈牙利投資73.4億歐元建廠,這個該國史上最大外資案會成為怎樣絢麗的「一道彩虹」,且拭目以待。(編輯:高照芬)1110817