台灣政策法案重點一次看 外交軍事多方面提升美台關係

台灣政策法案內容

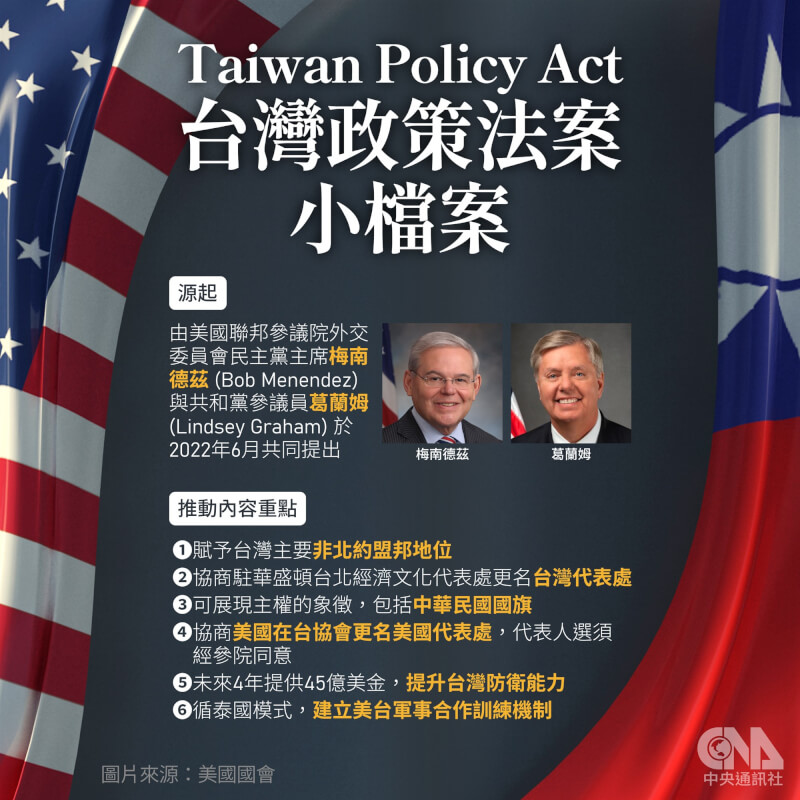

- 賦予台灣主要非北約盟邦地位。

- 協商駐華盛頓台北經濟文化代表處更名台灣代表處。

- 可展現主權的象徵,包括中華民國國旗。

- 協商美國在台協會協會更名美國代表處,代表人選須經參院同意。

- 未來4年提供45億美金,提升台灣防衛能力。

- 循泰國模式,建立美台軍事合作訓練機制。

台灣關係法小百科

Q:它是怎麼來的?

A:1978年12月美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交,中斷與中華民國(當今的台灣)最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係,推動台灣關係法(The Taiwan Relations Act)的立法,4月10日經卡特總統簽署後,追溯自1979年1月1日生效。

Q:它的性質是什麼?

A:台灣關係法是美國的國內法,共18個條文,中文版約4600字。美國國內有人主張,因為它是法律,位階高於華府與北京的3個聯合公報(1972年上海公報、1979年建交公報與1982年的八一七公報)。中方則主張3個聯合公報是具有法律效力的外交文件。

Q:它對台灣的重要性是什麼?

A:台灣關係法與美中雙方簽訂的3個聯合公報常被稱為「1法3公報」,它們共同形成美國對台海兩岸政策的主要架構。

除了授權行政部門「繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係,以促進美國外交政策,並為其他目的」,台灣關係法開宗明義點出此法是要「協助維持西太平洋的和平、安全與穩定」。

台灣關係法最能體現美國對台灣安全承諾的部分,是它的第2條B款指出:西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益,而且是國際關切的事務;美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉,是以台灣的前途將以和平方式決定的期望為基礎;任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內,將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅,而為美國所嚴重關切;提供防禦性武器給台灣人民;維持美國的能力,以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段,而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。

美國對台軍售以及美台之間在國防台灣方面的合作,都是根據以上條文。

Q:台灣關係法有無補強措施?

A:有。美國雷根政府在與中國簽署八一七公報的同時,私下向台灣提出「6項保證」,主要是抵消八一七公報有關美國對台軍售應逐年遞減的條文。2016年,美國國會參、眾兩院分別通過共同決議案,小幅調整對台6項保證的內容,並形諸國會文書,但這兩項共同決議案僅表達國會立場,並無法律約束力:

- 美國不贊成對台軍售設定期限

- 美國不認為可在台灣與中華人民共和國之間扮演調停角色

- 美國不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判

- 美國對台灣主權的長期立場沒有改變

- 美國並無計劃修改台灣關係法

- 八一七公報的內容不表示美國在對台軍售之前會徵詢北京意見

此外,美國國會有部分友台議員認為,台灣關係法對於台灣一旦遭到中國軍事侵略,美國應如何因應的規範不夠明確(所謂的戰略模糊),因此在2000年提出台灣安全加強法,但並未通過。

2018年3月,川普總統將台灣旅行法(The Taiwan Travel Act)簽署生效,代表台美官員互訪的層級可以提高。

抗中挺台立場鮮明的共和黨籍參議員盧比歐(Marco Rubio)2020年開出第一槍,與民主黨籍參議員默克利(Jeff Merkley)提出「台灣關係強化法案」(Taiwan Relations Reinforcement Act),盼多方提升美台關係。

但法案未能在上屆國會結束前排上參議院外委會議程,最後無疾而終;去年3月捲土重來,也尚未有任何進展。

不過,隨著台灣議題越來越受到華府重視,今年6月參議院外委會主席梅南德茲(Bob Menendez)親自出馬,與共和黨籍參議員葛蘭姆(Lindsey Graham)聯手提出「台灣政策法案」(Taiwan Policy Act),才順利讓法案排上委員會議程。

「台灣政策法案」與盧比歐法案相似,都希望在外交、軍事、經濟、文化教育等多方面提升美台關係。其中外交部分因為敏感性高,且改變幅度顯著,特別受到外界矚目,也引起拜登政府關切。

彭博8月初引述知情人士指出,白宮對法案內容有疑慮,正遊說民主黨議員踩剎車。白宮國安會發言人華森(Adrienne Watson)當時證實,白宮確實對部分條文感到關切,包括可能破壞且與美國長年「一中政策」相牴觸的內文。

參議院外委會日前告訴中央社記者,兩黨議員目前仍就「台灣政策法案」修正案進行最後協商,最新版本要14日後才可能出爐。但根據法案目前版本,不難看出白宮關切的條文是哪些。

外交領域

首先,法案將推動駐美國台北經濟文化代表處(簡稱駐美處,TECRO)更名為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office)。

去年9月曾傳出拜登政府正認真考慮台灣提出的改名請求,但美國部分人士認為此舉只有象徵性意義,對台美關係無實質幫助,為此惹怒北京沒必要;加上立陶宛允許台灣以「台灣」為名開設駐立陶宛代表處,讓中國暴跳如雷,駐美處改名案也跟著石沉大海。

再來是美國在台協會(AIT)台北辦事處處長任命一事。法案要求AIT處長任命應比照美國駐外大使提名程序,須經參議院確認同意,且職稱應改為「代表」(Representative),等於在台美無正式外交關係下,變相以邦交國同等方式對待台灣。

針對長期被中國用來在國際組織內排除台灣的聯合國第2758號決議,法案也作出正式表態,強調決議並未處理台灣代表權問題,也未含任何攸關台灣主權的聲明,破除北京長年把決議與「一中原則」劃上等號的謬論。

此外,由於謹守「一中政策」,美國不允許台灣在聯邦機構內展示主權象徵符號,包括中華民國國旗或軍服。但法案要求美國國務卿,在法案生效90天內廢除任何相關內規。

軍事領域

至於軍事方面,最受外媒注意的條文有兩條,一是賦予台灣「主要非北約盟友」(major non-NATO ally,MNNA)地位,二是未來4年提供台灣45億美元(約新台幣1410億元)外國軍事融資資金。

根據美國國務院,MNNA地位的賦予是美國與當事國關係緊密的「有力象徵」,當事國能獲得軍事、經濟特別待遇,但不含安全承諾。

目前有19國被賦予MNNA地位,包括阿富汗、日本、韓國、菲律賓及泰國等。雖然美國國務院2003財政年度預算授權法案即要求美方用MNNA同等方式對待台灣,但法案將正式賦予台灣這個地位。

除了提供軍事融資資金外,法案也將修改「台灣關係法」,授權增賣台灣有助嚇阻解放軍侵略的武器,並優先處理台灣軍購請求;另外,法案要求美台建立全面性訓練計畫,內含兵推、軍演,讓美台得以發展互操作性(interoperability),協助兩方軍隊熟悉彼此,並增進台灣防衛能力。

這些條文主要是回應部分議員近期呼籲,認為美方應以俄烏戰爭為借鏡,在台海出事前就提供台灣抵禦中共所需的武器及技能。

制裁中國行動

在外交、軍事兩大項目外,法案還有一個部分值得關注,亦即嚇阻中國侵略的制裁行動。

為確保兩岸穩定、嚇阻中國犯台,法案要求美國總統,若中國政府大規模升級對台惡意行徑,且行徑對台灣治理制度、領土完整性產生重大影響,應制裁中國高層,最高可制裁到中國國家主席習近平;可動用制裁手段包括凍結在美資產、禁止入境、撤銷簽證等。

若任何外國人士或機構重大干預台灣民主程序,抑或是以破壞台灣穩定為目標,從事惡意網路行為或穿越台海中線的軍演,法案也要求總統予以制裁。

經濟、國際參與及文化領域

在其他領域,法案包含近年許多常見友台條文,包括呼籲美台洽簽雙邊貿易協定、把台灣納入由美國主導的「印太經濟架構」(Indo-Pacific Economic Framework,IPEF)、協助台灣參與國際組織等。

為強化美台文化連結,擴大美國人民對印太區域的了解,法案也要求國務卿建立「台灣學人計畫」,送美國政府人員及其他符合資格民眾,赴台學習華語並進入台灣政府或民間機構實習,時間最長2年。

從上述重點內容可見,「台灣政策法案」確實如梅南德茲、葛蘭姆所稱,是繼「台灣關係法」後最全面重整美國對台政策的法案。

不過,美國立法程序繁瑣費時,即便法案14日在參議院外委會過關,還須在本屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過,才能遞交美國總統簽署後生效。且歷經層層關卡後,法案內容勢必會有所修改,最終與最初版本可能有不小差異。

究竟「台灣政策法案」是否能夠排除外界層層關切,成為美國法律,改變美國對台政策的幅度最後又會有多大,還有待觀察。(編輯:林憬屏)1110914