2021電影回顧:失望的復活與驚喜的父親

失望之選:

《22世紀殺人網絡4:復活次元》(駭客任務:復活;The Matrix Resurrections)

《22世紀殺人網絡4:復活次元》難以令人感到刺激興奮,主要是因為22年前的第一集躍起得太高了,當年預告的 Matrix 虛擬世界元宇宙、寧願吃假牛扒的犬儒心態,逐步成為現實。到第四集,無力前瞻,只能回望,昔日的創意與想像力只餘下懷舊。即使加進自嘲的後設層面,今天的觀眾經過基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)和漫威的多重宇宙世界觀的洗禮,也難以感到創新。戲中既有主角「重生」的橋段,卻未在「人機合一」(包括虛擬生命)方面探索更多可能性(相比《變鈦》的奇想),也是可惜。

(另一篇長文評論可見於《關鍵評論網》)

驚喜之選:

《爸爸可否不要老》(父親;The Father)

這齣戲是拍來給安東尼鶴健士 show off 演技,證明他寶刀未老的。劇作家科倫薩拉(Florian Zeller)從劇場轉到電影,跨媒介藝術試驗成功。一個寓所變成巨大迷宮,幾個演員化為無名眾生。這些本來屬於劇場的特性,緊扣敘事內容,在改編為電影時擺脫了「恍如舞台劇錄影」的陷阱。此片以豐富靈活的剪接和調度挑戰主流電影無縫流暢的敘事慣例,在極有限的場景和演員陣容之內流轉,呈現出老人的認知能力逐漸瓦解的狀態。懸疑性強的敘事手法亦突破了此類家庭倫理題材常見的言情劇或溫情悶局。

(另一篇長文評論可見於我的評論網誌)

西方電影:

《史賓沙》(Spencer)

很多觀眾大概不會享受《史賓沙》,因為大量逼近女主角的特寫及手搖鏡頭把觀眾拉進了她在崩潰邊緣的內心狀態,食不下嚥。片首講明這是一則「源自真實悲劇的寓言」,而不是歷史人物傳記,便放心地拋開寫實,探進女主角內心之詭秘幽微。皇室像籠牢,被英皇亨利八世斬頭的皇后安妮博林(Anne Boleyn)成為戴安娜(Diana)的戲裏鏡像,那麼她在戲外的鏡像便是易卜生《玩偶之家》的娜拉──戴安娜出走後怎樣?若觀眾認為此片缺乏劇力,或許是因為劇本並未觸及戴安娜的「真實悲劇」:她上車遠去後仍未得到真正的自由,直至死亡。

《安妮特》(Annette;星夢戀歌)

在《安妮特》中,美國和法國兩條文化脈絡碰撞,阿當戴華配瑪麗安歌迪雅,低俗犯禁棟篤笑映襯當代高雅歌劇,當然親疏有別;又有「謀殺觀眾」與「拯救觀眾」、扯線木偶與血肉真身等對比處處。片外更是兩種觀眾的碰撞:電影的英語演出和類型電影格局,容易令某部分人以主流敘事電影的標準來衡量作品,覺得這是情節陳庸、風格作狀的爛片;另一些慕名而來、對導演里奧卡哈斯舊作及個人經歷有相當認識的觀眾──例如在片首認得導演本人及其女兒者──則可能享受到摸索作品結構、符號解讀,作者自況、以及找尋「彩蛋」出處等「知性趣味」。

(另一篇長文評論可見於我的評論網誌)

《自殺特攻》(The Suicide Squad)

很多電影都是群戲格局,多個重要角色都有各自的背景故事及成長線,如早前的《狂舞派3》,但在結構上拿捏不好,便會變得鬆散,感覺有點像電視劇多於電影。但《自殺特攻》沒有這毛病,每位隊員都各自有過去的覊絆和心理陰影,而且都緊扣「家庭」一母題──小丑女 Harley Quinn 除外,大概因為她早在前兩齣電影出了場,觀眾對她已經相當熟悉。還有一點:隊員的背景、性格和特殊能力相生相剋,互相配搭,例如 Bloodsport 和 Peacemaker 的瑜亮之爭,以及 Bloodsport 和 Ratcatcher 2 的兩代情誼。這些安排凝聚而非分散多個角色的描寫,令電影更可觀。

《黑寡婦》(Black Widow)

因為《黑寡婦》的第一主角娜塔莎的終局已定,這齣戲只是一個挾着餘威的補遺,接上MCU第四階段其他作品的發展,所以劇力和懸念不算高。重點是家庭戲,順道讓第二任黑寡婦、娜塔莎的妹妹葉蓮娜登場。然而這個四口之「家」背景太複雜,在交代各人想法、情感、行為、忠奸等轉折上有點粗糙,還是奇情動作優先,往往講兩句解釋就算,並不算太有說服力。動作戲方面則不過不失,本來期望最後決戰是兩姊妹聯手決戰新角色Taskmaster,會有精彩的拳腳功夫,關鍵處卻是靠科技法寶。新角色看來都是為之後其他MCU作品鋪路:科倫絲佩芝飾演的葉蓮娜人設有幽默感,頗為搶鏡;但演Taskmaster的奧嘉古莉寧高(Olga Kurylenko)的演技和美貌都沒甚麼發揮,不管有沒有戴頭盔。

《人聲》(The Human Voice)

由尚高克多(Jean Cocteau)創作的原著劇本,曾被多次改編為影視作品,包括安娜夢茵兒(Anna Magnani)、英格烈褒曼(Ingrid Bergman)和蘇菲亞羅蘭(Sophia Loren),這次到蒂達史雲頓(Tilda Swinton),彷彿確認了《人聲》這部獨腳戲是為了讓歐洲頂級女演員炫技用的。但這次「演嘢」的還有導演艾慕杜華(Pedro Almodóvar),還有各大贊助品牌。相對於前作多聚焦於女演員一身,看她如何演繹內心波瀾,新版本則把焦點外散,室內陳設和演員服飾皆光鮮亮麗,配色保持艾氏風格;曝露劇場空間及結局處理的手法也是從內而外還要外。蒂達本色是一貫的酷,沒重複言情劇的演繹方式,不須觀眾共鳴,只要覺得「好型」。整體效果就是用經典文本作時尚展演而已。

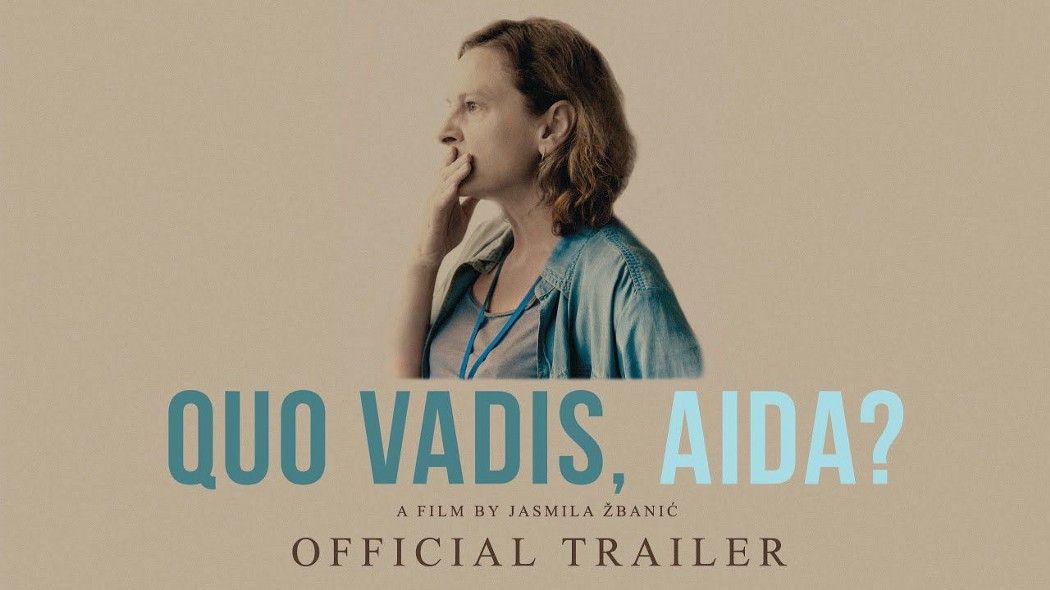

《突襲安全區》(Quo Vadis, Aida?)

1995年發生在斯雷布雷尼察的事,也是當今世人的事。屠夫以反對分裂為名,高舉民族主義旗幟施暴,還要裝作有商有量,只針對「一小撮人」,兩手操作殺人機器和宣傳機器。事過境遷,有些人被追究,更多人若無其事。無力感貫穿整齣戲,直插香港觀眾心坎:盡一切辦法也徒勞無功,最後只有延綿的創傷。《突襲安全區》大半篇幅緊張得喘不過氣,看人爭分奪秒地求生;結尾一段節奏和調度放慢,突顯內心無法彌補的空洞。一切也回不去了。

《誣罪審判》(The Mauritanian)

又一齣改編自真實事件的電影,其醜惡真相早已昭告於天下,那麼戲劇的重點就從公眾已知的結果轉移到事件發生的過程之上。《誣罪審判》的場景在關塔那摩黑獄、美國國防部和辯護律師三方之間轉換,當中複雜的法律程序簡化後仍會令普通觀眾眼花瞭亂。超過兩小時的片長看得有點累,卻又省略了很多情節,緩急輕重或需再調節。但始終值得一看:執法者以國安之名濫權,律師以法治為尊,卻被所謂「愛國者」指「X奸賣國賊」。人權普世先於國籍,國家機器濫暴亦不分東西。

(另一篇長文評論可見於我的評論網誌)

《農情家園》(夢想之地;Minari)

作為韓裔導演鄭一朔半自傳性質的創作,《農情家園》成功結合了食物傳遞的韓國情和開荒拓土的美國夢,樂觀但不天真。劇本的心思在於,男主角有心栽花的主線一波三折,點睛之處卻落在細節和支線之上(例如原片名 Minari 的含意),擺脫熱血勵志的逐夢陳套。童星 Alan Kim 演出生鬼,與老戲骨尹汝貞的祖孫戲皆搶鏡。

《浪跡天地》(Nomadland)

「籠雞有食湯鍋近,野鶴無糧天地寬」(圓因法師)。趙婷受泰倫斯馬力啟發,呈現人在文明與曠野之間的存在狀態,卻比馬力「落地」一點,較適合大眾口味,但同樣要在戲院觀賞才體驗到人物與環境的關係。在觸及社會問題這方面,《浪》卻有點模棱兩可,既要表達制度問題,主線卻把浪遊寫成個人選擇──本可享安逸,只是更想要逍遙──便削弱了批判力度。

(另一篇長文評論可見於我的評論網誌)

華語電影:

《一秒鐘》

《一秒鐘》某些情節和人物心理轉折有欠說服力,但只要按傳言中的「原本」內容考慮,似乎便會通順得多。這現象再次引起我們對那些關鍵情節被刪剪的電影該怎樣評價的疑惑:評論者應考慮那些被刪去的部分嗎?抑或只就所見的成果作判斷?創作者在身不由己的處境中,能否為其作品的價值負責?但張藝謀確實按「規矩」把電影製作出來,成品掛着他的名字。觀眾應要求創作者寧可放棄也不妥協嗎?抑或觀眾自行拒看被強行增刪的電影?有些細節無關審查:女主角劉浩存的靈氣和活力無法被簡單的化粧及髮型掩蓋,亦不像老練的演員靠技巧把自我融入角色,洩露了她生於一個物質豐富而非窮困又壓迫的年代。

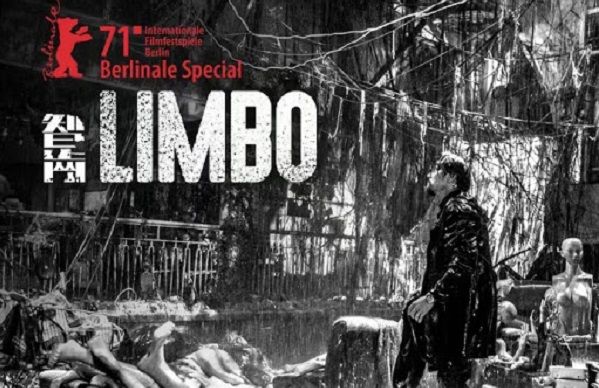

《智齒》

《智齒》把彩色片段轉為黑白是聰明的做法,看來提高了格調。與其說是增添了「藝術性」,不如說是增添了距離感,沖淡了一些可能令觀眾反感的因素。例如垃圾圍城的場景設計幾乎貫穿全片,若非黑白高反差的過濾效果,可能會令人感到噁心,甚至有嗅覺上的記憶反應。故事和人設是類型慣例,例如本地老差骨配搭半唐番新上司、粗暴的硬漢背後有創傷的回憶、不多解釋的瘋狂罪犯……重點是導演如何演繹這些既有元素,結果一些細節令人感到可惜,例如廖子妤的角色有鋪排,卻草草收場;劉雅瑟演出落力但要她演「街童」始終很勉強;男主角(林家棟)對女性受害人生出同理心的轉折雖可明暸,但節奏有點急,較難叫觀眾動容。最後希望中外電影能突破「滿身重擔的男人藉着女性的付出得到解脫」的套路。

《我的姐姐》

近年中國電影中的女性敍事從獨立電影圈漸漸融入主流,亦逐漸擺脫相對保守的愛情電影和浪漫喜劇的類型框框。《我的姐姐》講述一個年輕女性在中國社會要走一條獨立自主的路有多少難關要過:在女主角家庭一邊的主線直指計劃生育和重男輕女傳統之弊,在她工作場所的副線則涉及無家底的女性靠個人奮鬥「上位」之難。戲裏的父輩角色皆不討好,年輕男角也不是英雄。但既然要過審查,對社會的控訴即使尖銳如劍刃,終歸要套入鞘。女性自主之路在母性倫理的光環下被妥協,電影的批判性最後自我顛覆,符合主流溫情,卻有點反高潮。以後導演要找個女主角整齣戲不斷哭的,請不到身價極高的周冬雨,可以找張子楓。

《腿》

在結局,導演力圖用閃回、獨白和配樂等元素配合起來營造深情感覺,但主角的人物設定實在太不討好,妨礙了最後要感動觀眾的目的。電影最初看似要展開一個諷刺官僚主義和公關政治的荒誕敍事,但漸漸轉向女主角的性格和處事作風問題,再以她對不斷闖禍的男主角的愛來平衡。男主角被描寫得很賤很廢,突顯女主角無條件的愛,但這種設定會令人感動嗎?這些敍事重心的轉變看來推進了劇情,其實反過來削弱了連貫性,像跳華爾滋轉來轉去還在同一塊地方,又差錯腳失了重心。

《拆彈專家2》

舊日港產片激情過火,情感先於理性,可掩劇情犯駁與失實之瑕──此論調仍適用於《拆彈專家2》嗎?瑕不掩瑜的重點是「觀眾唔覺」,可惜此片劇情不通及失實之處實在太多太顯眼,窒礙了情感流動,瑜不掩瑕。就算只論情感,源於不公義的憤怒,和悲憫心一樣被不公義地操控,最後不公之制度絲毫無損,承受後果的都是前線和無名無面目的市民。實在不過癮,劇本紕漏便更礙眼了。

《怪胎》

《怪胎》導演在敍事和形式上花了不少心思,前半部以趣怪風格描述兩個強迫症患者相濡以沫,令人想起韋斯安德遜(Wes Anderson)的糖衣苦藥。電影後半部轉為實在的焦慮,劇情漸變得平庸,動力漸失,唯有在結尾「扭橋」刺激一下,卻略嫌陳腐(撞邪/外星人/發夢/精神病之類)。像《幻愛》一樣,歸根究柢是質疑相濡以沫式浪漫,以「雙方都不可愛」為相愛的前設,其中一方變好了,反而對關係有損。負負未得正,不如相忘於江湖。

東亞電影:

《偶然與想像》

《偶然與想像》妙!有些人看不懂或看不慣,只道導演自我沉溺、作品沉悶。看似只是兩、三個角色喋喋不休地對談,缺乏動作,但重點在於世態人情,機鋒暗藏,慾望在隱現之間流動。精於此道者,法國有伊力盧馬(Eric Rohmer),韓國有洪常秀,日本有濱口龍介。《偶然與想像》三個小故事都緊扣片名主題,探索人生的可能性,包括人如何面對自己的慾望、遺憾和過去,以及處理人際關係的可能性。很多人談及此片的「文學性」,不只因為其中一個故事有關小說創作,也在於其對白和電影語言韻味深長,令人細嚼;片中一個變焦鏡頭連接了兩個可能的處境,而不用剪接來割裂,暗示了各種偶然性之間渾為一體,心思靈動,是為一例。

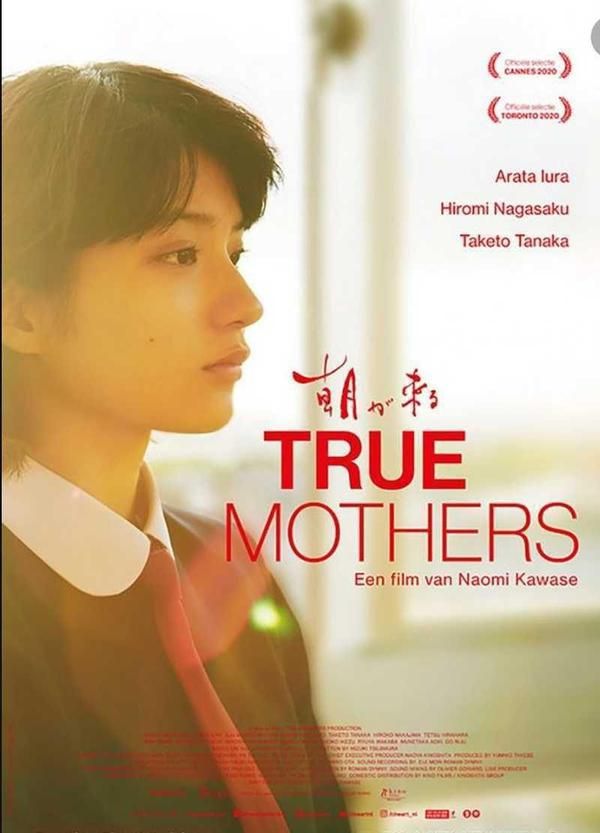

《晨曦將至》(True Mothers)

河瀨直美示範怎樣用最大的善意來看待這個世界,即使做壞事也是有苦衷的,做那些事的人不是壞人而是軟弱,連「貴利王」都說不上「吸血」……幾乎整齣戲都浸泡在暖意充盈的日光之中,包括很多人物背光的畫面,像一杯下了四匙糖的茶,甜到漏。或許曬太陽就要慢慢曬,電影節奏很慢,讓觀眾沉浸在那甜味靈光之中,是否拖沓、有否共鳴就因人而異。個人略嫌這類鏡頭重複太多太久。最有劇力之處於劇情簡介幾已盡見,最後轉折鋪排略粗,純為美好結局。

(原載於香港電影評論學會「焦點短評」)