Hi, Birds.

無以名狀。

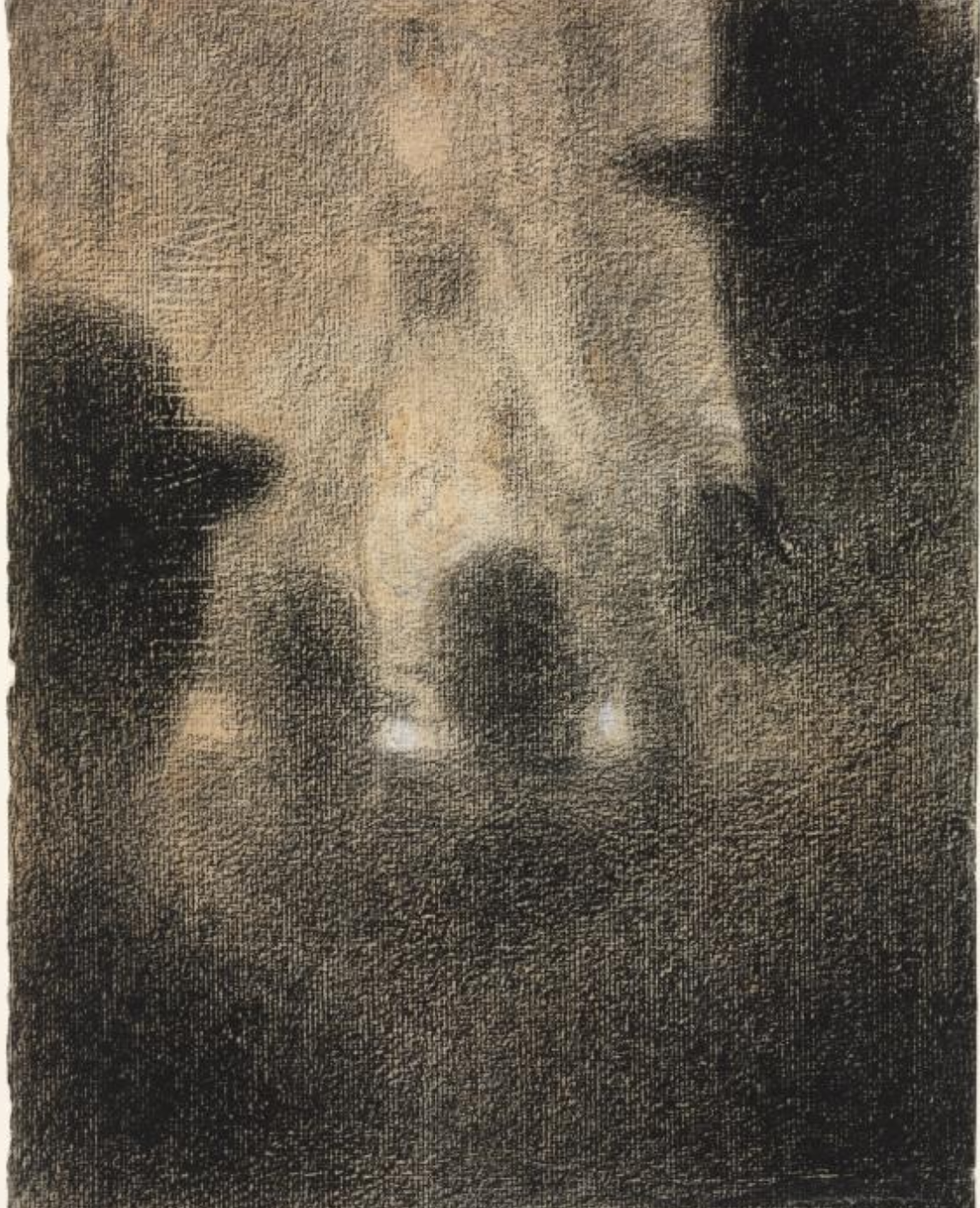

鳥從不自由,我不明白為何古今的人,都嚮往鳥。沒風便飛不遠,寄生城市。流浪自然,也受制於同類與天敵。天氣呀,別忘了愛變的天氣。雨會打翼,樹會枯倒。建巢再給摧毀,育兒再給背離。

太黑暗了,轉一首曲子。

「別逃別逃,你避開了太多遍。」

如果想逃離的是限制,目標難以實現。時代的脈胳,血緣,過去的身分。所有所有想要把你定義的人與物與念。像殘破層樓,腥臭了數十年的電梯,大門徐徐收窄,餘下一條擠不進的狹縫。窒息不順,綁手綁腳,八面四方抛來的繩索,繫著人也索著城。

還未習慣嗎,神經還會繃緊嗎。讓大條的神經變幼,狡猾地竄掉,或是學會視而不見。心盲眼盲,過濾再過濾,不過慮便不會過累。

「少來無聊的文字遊戲,你都知道文字淪為工具便會死掉。」

不想便沒事,不想也沒意義。還有多少年要活?學者的偉大不在建立體系哦,而是尊崇人的理智與人作為有情動物的平衡,那裡有美有感悟,也有能傳達給自身以外的約書。我們抱著石碑才能睡得心安,因為相信世界怎變,有些法則還是不變。

「法則也只是概念吧,從萬象中括出簡約。可供依賴,但不是事實的本身。」

少來抽象,形而上沒有生活,有的都是幻想。

「沒有幻想便不能活了。」

想像水喉流出的都是潔淨,想像人與人的距離恰當而體貼,想像我們不用再談活在當下,而能好好想像。

蟻群拼了命搬運,鳥躲懶馭風飛翔,天上的風箏沒有屍首,遙遠的過去沒有失誤。接二連三的幻想中有你有我有我們。也許接下來的數十年都已成形,但還是不要愛上機械論。只要還存在一點未知,數式便有新的答案。要交給整個文明還是見證文明,不由自主,然而成為個體是唯一的希望。身在算式中便好好擔當自己的命數,誰知道,誰會是那個variable.

嚮往自然,也信任法則。

像鳥一樣,成為自由的符號。