哲学问题究竟能够获得答案吗?/ 哲普

「本文于 2022.1.2 原载于公众号philosophia哲学社」

作者简介:

所谓「哲学」,我在这裡指的特别是分析哲学,但以下我的论证和结论可能也适用于其他哲学,如欧陆哲学和东方哲学。对于多数的哲学问题,我们看到的情况经常是:在每个问题上,哲学家们的看法总是分歧,不同阵营的哲学家的论证尽管推陈出新,但总难说得上是击倒性的 (knock-down) 论证;有些问题的争论甚至长达两千多年,而始终没有定论。哲学讨论是否真能带给我们有关于这些哲学问题的答案的知识?如果不能,为甚麽?请注意,我刚问的问题是有关于哲学答案的「知识」而非「真理」的问题;任何瞎矇鬼扯的猜测都可能因为狗屎运而碰触到 (hit on) 真理,但任何学过一点知识论的人都知道这算不上知识。(不过,让我先预告一下:我在文末时将不只会质疑哲学讨论能带来知识,还会质疑哲学问题有相关的真理可言。相对来说,以下 H. Beebee (2018) 等人的看法则不排除哲学真理的可能性。)

一 、哲学怀疑论 (philosophical skepticism)

对于我在本文一开始提出的问题,最近有些哲学家 —— 如 H. Kornblith (2013)、W. Lycan (2013) 和 Beebee (2018) 等 —— 便主张:哲学的讨论和研究其实不能带给我们任何实质性的 (substantial) 哲学知识。Beebee 称以下这样的主张为「哲学怀疑论」:哲学家们 [1] 实际上并不知道、也不可能知道他们所提出的、或暗中假设的实质性的哲学主张。Beebee 并没有说明怎麽样的知识才算是「实质性的」哲学知识,但她将实质性的哲学知识对照于大多数哲学家都能同意的、有关哪个语句逻辑上蕴涵 [2] 哪个语句的(非实质性)知识。[3] Beebee (2018) 认为哲学怀疑论有两个主要的依据:方法论上的挑战和异议 (disagreement) 的挑战。简单地说,方法论上的挑战指的是:哲学家们所使用的方法论并非「真理导向的 (truth-conducive) 」方法论,因而我们没有足够的理由去宣称「我们可以藉著哲学的方法而获致真理」。异议的挑战则指的是:不管一个哲学家对于某一哲学问题的主张为何,他总是可以发现一些在哲学上和他一样理性而又有足够见识的哲学家提出与他不相容的看法,这使得整个的哲学社群无权 (unentitled) 去宣称任何一个哲学看法才是正确的看法。

学过哲学的人对于异议挑战的现象应该不陌生,但为甚麽说哲学所使用的方法论并非真理导向的方法论呢?Beebee (2018) 认为这是因为哲学方法论的两个核心部分——哲学证据以及理论优点极大化(这又称为「最佳解释推论 (IBE, inferentce to the best explanation)」或「溯因法 (abductive method)」)—— 都不是真理导向的。Beebee (2018)说:

让我们假设 …… 哲学与科学的方法实质上相去不远 ……。[哲学家们]在证据的基础上建立起理论,然后[他]们基于理论的各种优点 (virtues) — 解释力、简单性等等 — 去在经验上等值的多个理论中作出选择。…… 但 …… 相比于科学,[哲学] [4] 的下场如何?答案是「超级悲惨」。我们的证据基础是极其荒凉的,大体上就只是直觉而已;我们没有任何好故事去说这些直觉与事实有关,我们也没有根据去认为理论优点的极大化是真理导向的。

在证据的问题上,Beebee 举了多个例子,说明我们对于多数哲学问题(特别是来自思想实验的结果)的直觉往往是彼此冲突的; [5] Beebee 认为这些彼此冲突的直觉通常源自于彼此牴触的理论预设,而这使得我们缺乏任何有效的方法去决断这些互相冲突的直觉。她并且基于此而反对 T. Williamson (2007) 对直觉所抱持的乐观态度。在 IBE 或所谓最佳解释推论的问题上,Beebee 则指出两点:(i) 科学家有归纳上的证据去相信 IBE 可以导致科学真理,但哲学家则缺乏这样的归纳证据去相信 IBE 可以导致哲学真理; [6] (ii) 即便我们同意 IBE 推论中每一项「个别」优点(详见以下的说明)都是真理导向的,哲学家之间也缺乏一致的共识去决断哪些优劣点是可以互相抵销的 (trade-off or balanced) 以及它们各自的重要性或权重 (weights) 为何,因而缺乏一致的共识去决断哪一个理论才是「总体来说」最佳的理论。

Beebee 对于 IBE 说的很简略,但为了更清楚理解 Beebee 所谓的方法论挑战,同时为了说明我自己的相关看法,以下请让我先仔细说明这个所谓 IBE 方法。IBE 推论的主要目的在于从多个互相竞争的理论中筛选出最好的理论来,而为了达成这个目的,哲学家们一般使用(但不限于)以下多个标准作为筛选理论的依据(Williamson (2016), (2017), 王文方 (2008) 第一章导论):

1) 解释力的广度:能被该理论解释的资料(data;即一般所谓的「直觉」)有多少?(解释力越广的理论通常被认为越佳。)

2) 解释力的强度:能被该理论解释的资料本身是否可靠?多可靠?(解释力越强的理论通常被认为越佳。)

3) 逻辑一致性 (consistency):该理论是否在逻辑上不矛盾?(逻辑的一致性通常被认为是一个绝对的要求。)

4) 非特设性 (non-ad-hocness):该理论是否只是纯粹为了解决某个问题而设计出来的特别想法?(非特设性的理论通常被认为较特设性的理论佳。)

5) 融贯性 (coherence):该理论是否能和其他已经被接受的看法相一致?(越融贯的理论通常被认为越佳。)

6) 本体论上的简单性(ontological simplicity,又称为「奥坎剃刀」):该理论是否假设了比较少种类的事物?(本体论上越简单的理论通常被认为越佳。)

7) 意识形态上的简单性 (ideological simplicity):该理论是否使用了较少的基本概念以至于在理论形态上较为简单?(意识形态上越简单的理论通常被认为越佳。)

8) 保守性 (conservativeness):该理论是否逻辑上并不蕴涵我们许多既有的看法为假,因而不要求我们大幅修改我们已经有的直觉?(越保守的理论通常被认为越佳。)

9) 清晰性与精确性 (clearness and precision):该理论所使用的概念是否清晰,理论的内容是否精确。(越清晰与精确的理论通常被认为越佳。)

10) 解决问题的能力与方式:该理论本身是否能够解决它所瞄准的问题?解决的方式是压制式的 (overriding) 还是抽根式的 (undercutting)?(后者通常被认为比前者为佳。 [7])

11) 成果丰富性 (fruitfulness):除了它所瞄准的问题外,该理论本身是否还有别的应用性?(成果越丰富的理论通常被认为越佳。)

「理想上」来说,如果我们可以对 1) 至 11) 中的每一项标准各使用一个数值(自然数或实数)xi去代表它的重要性或权重(因而,「xi」 指的是第 i 项标准的权重),而且如果我们可以使用(比方说)0 至 100 分作为 1 – 11 各项评分的程距 (range),那麽,我们就可以对每一个竞争中的哲学理论计算出它在 IBE 评估上的总得分(比方说,如果理论 T 在各项中的得分分别是 y1, y2, … y11,那麽该理论的总得分就会是(y1 × x1) + (y2 × x2) + … + (y11 × x11)),并藉此比较各个理论的总得分,以挑出一个分数最高的「最佳理论」来。有些哲学家甚至乐观地认为这样客观的评分和比较是可能的。 [8]

Beebee (2018) 对于 IBE 的质疑基本上有两点。一点是:我们的哲学直觉经常是彼此冲突的,而「在那些彼此冲突的直觉中,哪些直觉才是正确的?」这件事,在哲学家间不仅往往有争议,而且我们没有不预设理论的方式去解决这个争议。另一点是:「IBE 中 1) – 11) 各项标准的权重应该各为多少?」以及「各个理论在 1) – 11) 各项标准的实际得分上应该是多少?」这两件事,在哲学家间也往往是有争议的。基于这些争议无法获得合理的解决, Beebee 认为 IBE 不是真理导向的方法论,也不会带给我们任何的哲学知识。

我个人十分同情 Beebee 的哲学怀疑论,也像她一样认为多数哲学的讨论并不会、也不可能带给我们对于相关问题的答案的知识,但我认为 Beebee 的看法至少有两个有不足之处。首先, Beebee 显然低估了目前哲学方法论上的问题。其次,由于低估了 IBE 的问题, Beebee 的论证就算能够支持「哲学家们实际上没有实质性哲学知识」这个事实性的结论,也很难支持「哲学家们不可能有实质性哲学知识」这个模态性结论,更不能说明为甚麽科学家可以使用 IBE 去获致科学真理,但哲学家却不能使用同样的方法去获致哲学真理。以下请容许我长篇大论地去说明我在这两个问题上的看法。

首先,让我进一步说明目前哲学上所使用的 IBE 方法论的主要问题。如果我们再仔细看一遍前述 IBE 中的 1) – 11) 各项,我们将会发现, IBE 所存在的问题可能比 Beebee 所指出的还要糟。首先,1) – 11) 中有些标准本身就是含混不清的,如「非特设性」、解释力「强度」和「压制式」(或「抽根式」),这使得哲学家们对它们的评分极为困难,甚至具有任意性。第二,有些标准本身就是有争议的,如逻辑一致性;相信有些矛盾句实际上为真的双面真理论者 (dialetheists) — 如 G. Priest — 便倾向于认为逻辑一致性这个标准完全不具有重要性,或只有很低的重要性。第三,有一些标准 — 如融贯性 — 诉诸了其他同样需要 IBE 评估的理论,因而应用这些标准将有导致循环性 (circularity) 或无穷后退 (infinite regress) 的可能。然而,我认为 IBE 方法论最糟的地方都还不是这几个问题,而是以下这两个更为严重的问题:正确的逻辑问题以及直觉的稳定性 (stability) 与可靠性 (reliability) 问题。

正确的逻辑问题。IBE 中的多项评估标准 —— 如保守性、解释广度、融贯性和成果丰富性 —— 都和「逻辑蕴涵 (logical implication) 」(或「逻辑推衍 (logical entailment) 」、或「逻辑结果 (logical consequence) 」)这个概念以及逻辑本身有关:为了看出一个理论 T 是否会和我们某些既有的看法相牴触,你得先从 T 逻辑地推衍出一些与那些既有看法有关的结果;为了要说明 T 的确可以解释某个直觉 I ,你通常需要证明 T 逻辑上蕴涵 I 或至少逻辑上高度支持 I ;为了要说明两个理论之间彼此是融贯的,你得证明它们在逻辑上不会共同推衍出矛盾;而为了要证明理论 T 还可以用来解决某个不是它原来预定要去解决的问题,你得从 T 逻辑地推衍出它应用在该问题上的结果。

这在在说明了逻辑在当代哲学方法论中的重要地位。当然,我们的哲学理论都是使用日常语言叙述的理论,因而在应用精确的形式化逻辑去推衍各个哲学理论的相关逻辑结果时,我们需要使用「对日常语言来说正确的逻辑」,但问题是:这个对于日常语言来说正确的逻辑是一个甚麽样的逻辑呢?这个问题不幸正好也是当代哲学中的一个重要问题,而当代哲学家们对于这个问题所给出的答案并不只一种。有些哲学家 — 如 Williamson (2017) — 认为日常语言的逻辑是由 Frege 在 19 世纪末所发展出来的古典逻辑 (classic logic),但有些哲学家 — 如 G. Priest (2006) 和 H. Field (2008) — 则认为日常语言的逻辑应该是某种的非古典逻辑 (non-classic logics) ,如某种弗协调逻辑 (paraconsistent logic) 或某种三值逻辑 (three-valued logic) 。不同的逻辑对于两个语句之间是否有逻辑蕴涵关係可能会有不同的判断。比方来说,古典逻辑认为任何一个语句的双重否定都逻辑上蕴涵该语句,但直觉逻辑 (intuitionistic logic) 则认为这样的逻辑蕴涵关係并非普遍成立;古典逻辑认为任何一个矛盾句都逻辑上蕴涵任何一个语句,但弗协调逻辑则认为这样的逻辑蕴涵关係并不一定成立。

使用不同的逻辑可能会对两个语句之间是否有逻辑蕴涵关係作出不同的判断,并进而影响我们对于同一个理论在某个项目下得分多寡的判断;因此,为了要使用 IBE 对一个哲学理论给出正确的评分,我们最好先决定哪一种逻辑才是对我们的日常语言来说正确的逻辑。可是,这个问题还是一个哲学问题并且存在著不同的答案,而我们要如何决定哪一个答案才是正确的答案呢?如果我们同样使用 IBE 方法,显然我们会再度面临应该应用哪一个逻辑在这些不同答案上的问题:如果某一答案说某个逻辑 L 是对于日常语言来说正确的逻辑,我们要怎麽决定这个答案的逻辑结果呢?使用不同于 L 的其他逻辑去决定这个答案的逻辑结果显然会是荒谬的,但如果我们使用 L 本身去决定这个答案的逻辑结果,我们的评估显然会有乞题 (begging question) 或循环性的问题;但除此之外,哲学家们还有甚麽方法可以决定这个问题的答案呢?

直觉的稳定性与可靠性问题。如果正确的逻辑问题是 IBE 方法论上无法解决的问题,在 IBE 中,我们唯一能够诉求的似乎就只剩下我们对于许多哲学问题的直觉判断而已了。Beebee 认为我们在哲学问题上的各种直觉不但经常彼此冲突,而且这些冲突的直觉背后都预设了不同的哲学理论,但 Beebee 的看法不容易解释哲学家们为何有时(甚至经常)会改变立场。比方来说,B. Russell 在 1903 到 1905 年间便从一个麦农主义者 (Meinongian) 转变为反麦农主义者, [9] 而 T. Sider 也在 2013 年时从长久以来一直抱持的普遍论 (universalism) 立场正式转变为虚无论者 (nihilist)。[10] 如果哲学家总是预设了一定的理论去看待一切的资料,我们很难解释这样的立场转变如何可能。其次,Beebee 的看法也忽略了一个事实:哲学家们经常同意其对手的不同直觉「其来有自」(意思是有一定的根源),但非单纯源于预设的理论,因而觉得其对手直觉的来源需要某种合理的解释,并努力寻找这样的解释。最后, Beebee 的看法也不容易解释为甚麽我们有归纳上的证据去相信 IBE 可以导致科学真理,但却缺乏类似的归纳证据去相信 IBE 可以导致哲学真理。

我相信,对上述这三个现象的合理解释都奠基在哲学直觉的不稳定性与不可靠性之上。由于 IBE 方法论对哲学直觉的依赖性强,而后者相对于科学资料来说是不稳定与不可靠的,因而 IBE 在哲学上无法像科学一样地导向真理。由于哲学直觉的不稳定性与不可靠性,哲学家因而经常得承认其对手的直觉其来有自,因而需要某种合理的解释;而哲学家之所以可以轻易地改变哲学立场,那是因为他们通常清楚地意识到哲学直觉的不稳定性与不可靠性使然:我们原本以为正确的(或不正确的)直觉经常在后来被「发现」是不正确的(或正确的),而我们原本以为是彼此冲突的直觉,也可能在事后被「发现」其实不然。

甚者,由于其不稳定性与不可靠性,哲学直觉在某种程度上也是「可以被操弄的」(manipulatable)。事实上,当代哲学家们早已熟悉不只一种「操弄」 [11] 直觉的技术,而这更使得任何哲学的直觉都不会具有资料上的确定性。比方来说,哲学家(或其对手)原本认为是正确的(或不正确的)直觉可以透过「解释掉」(explain away) 的方法而显得「虽然其来有自,但其实不正确」,而原本认为互相冲突的直觉也可以透过诉诸于脉络 (context) 的手法而显得其实没有真正的冲突。我这裡所说的「解释掉」手法其实有很多种,无法一一列举,但可以给些例子。比方来说,前述的虚无论者通常会以「改写 (paraphrase) 」的方式去解释「为甚麽我们会很自然地(但错误地)认为像电脑这样的东西在现实世界中是存在的」, [12] 而 H. P. Grice (1967) 则实际上诉诸于「会话蕴涵 (conversational implicature) 」去解释「为甚麽我们会很自然地(但错误地)认为某些古典逻辑上有效的(或无效的)推论是无效的(或有效的)」。[13] 至于诉诸于脉络而去将原来状似彼此冲突的直觉解释为其实并不冲突的方法,一个明显的例子便是知识论中的脉络论者 (contextualist),如 D. Lewis (1996) 和 K. DeRose 。在非脉络论者的看法中,我们有关于知识封闭性原则 (the epistemic closure principle, ECP)[14] 和有关于桶中脑及经验知识的直觉 [15] 是共同不一致的,但 Lewis 和 DeRose 则认为这些有关于经验知识的直觉在不同的脉络中其实会有不同的真假,并因而实际上与封闭性原则并不冲突。[16]

我个人认为,上述这两个 Beebee 没有观察到的因素才是真正使得我们不可能使用 IBE 去对任何哲学理论作出任何无争议的评估的重要原因。由于当代哲学实际上的方法就只是IBE,因而对于多数哲学问题来说,这样的方法根本就不可能对哲学问题提供真正的解决。这些方法论上的问题,不但是使得哲学的进步窘境经常沦落到「进十步退九步」(Williamson (2007), p. 7) 的主要原因之一,也是许多哲学问题在讨论了两千多年之后仍没有定论的主要原因之一。

二、哲学虚无论 (philosophical nihilism)

现在,让我说明一下,为甚麽我认为哲学的讨论实际上不会、也「不可能会」带来实质性的哲学知识。针对我和 Beebee 所指出的有关于 IBE 的种种问题,你可能会说:「这些问题最多只支持了‘IBE 这个哲学社群实际所採取的方法论不会带来哲学知识’而已,但哲学社群有意识地採取 IBE 作为主要研究方法,还只是近百年来的事情,并因而是一件偶然的事情。我们的哲学社群有没有可能在未来时採取一个有别于 IBE、而又能够导致知识的方法论呢?」如果有人进一步追问你这个可能的方法论是一个甚麽样的方法论,你甚至可以回答说:「别问我这是一个甚麽样的方法论,这件事目前没人有一个具体的概念,就好像几百年前没人会对电脑有任何的具体概念一样;但如果你和 Beebee 都不能排除这样的可能性,你们就不能说:哲学的讨论 — 不管使用甚麽样的方法 — 都不可能会带来实质性的哲学知识。」如果你真能这样反驳,我会给你按个讚。

现在,我便来说明一下为甚麽我认为哲学讨论绝对不可能带来知识。首先,哲学讨论的对象通常并不属于「客观」世界的一部分。我在这裡所谓的「客观世界」,指的是这个世界中独立于心灵而存在的部分。我不否认有些哲学(特别是形上学)问题所瞄准的对象是「这个世界」的一部分;比方来说,有关于因果关係、自由意志、等同、部分整体学 (mereology)、时间的讨论等,光从名称上看,它们所涉及的事物无疑都是这个世界的一部分。问题是:「这个世界」有独立于心灵而存在的客观部分(如原子和花鸟)以及依赖于心灵而存在的主观部分(如家庭和军队) [1] ,而上述这些哲学讨论所瞄准的对象是这个世界当中的哪个部分呢?

让我们注意,在讨论上述这些问题时,哲学家典型的作法是将焦点放在相关的概念本身(如因果概念,或等同概念是否蕴涵必然性)、或与该概念有关的一些原则是否能够与其他想法相容的逻辑问题(如「自由意志是否在一个决定论的世界中仍然可能?」这样的问题)上,而非放在这些概念所能够适用的客观事物之上。不仅如此,大多数哲学讨论所瞄准的对象,如共相、各种抽象事物(数、集合、命题、意义、可能性等)、上帝等,都很难说是在瞄准一个独立于我们心灵之外的客观世界。我的根本怀疑与看法因而是:当代大部分哲学讨论所瞄准的对象,其实是一个由我们的概念和语言所投射建构起来的主观世界的部分,是一个依赖于心灵的作用才能够存在的世界部分,而这与大部分科学所瞄准的客观独立世界截然不同。

这个怀疑与看法可以从两个解释能力方面获得有力的支持。首先,这个想法解释了为何哲学家们特别重视对概念及语言的分析。它特别解释了,当哲学家们认为他们仍然是在讨论这个世界时,他们却经常採用修正我们的概念的方式,来作为讨论这个世界的手段。这个现象尤其经常发生在所谓修正式形上学 (revisionary metaphysics) [2] 与精析化 (explication) 哲学方法的讨论中 [3] 。如果这些哲学家们所讨论的世界是独立于我们心灵之外的客观事物,为甚麽透过概念修正的手段可以达到这个讨论目标呢?当我们修正我们既有的概念时,难道我们不是已经在转移(而非解决)我们当前讨论的话题了吗?其次,这个想法还解释了为何哲学的讨论往往不提供我们对于这个世界任何可操作的蕴涵,并因而不具有任何的实用价值。科学家们的理论往往对这个世界具有可操作的蕴涵:从他们的理论中,我们可以推论出一些像「如果我们对这个世界的某个部分作出 W ,我们将可以发现这个世界的某个部分会产生 E」这类具有高度可操作性的语句,这也带给科学理论高度的实用价值。然而,这样的可操作性蕴涵却是哲学讨论一般所缺乏的。

此外,我们用以建构哲学讨论的对象 — 也就是我所谓的「主观世界」— 的概念经常是模糊的、纷乱的、甚至是彼此牴触的 [4] 。我们对于某个哲学概念(如可能性等)的掌握通常反映在我们对相关字词(如「可能性」等)的用法之上,但不幸的是,对于许多哲学上重要的字词的用法来说,我们整体语言社群对于它扪的用法通常是紊乱的、不统一的、没有精确界定的、甚至有时没有任何两个人会有完全相同的用法,但你却不能说这个语言社群中的谁没能正确掌握相关的概念。有关于这一点, Williamson (2007, p. 97) 说道 [5] :

理解自然语言字词 [或掌握日常概念] 这件事,与我们使用它们去和社群中的其他成员进行顺畅和丰富的交流的能力非常有关。这样的能力能够以不确定的许多种不同形式去实现。就算说话者在某一点上偏离了正常的公共用法,这样的偏离也能够因为以下的因素而弥补:他们在其他的用法上是正统的、他们能够预测其他没偏离的说话者的反应、他们愿意让他们所说的话长期藉著公共的标准来加以评估等。如同我们在 …… [许多] 例子所看到的,…… 这样的弥补总是可能的。因此,没有任何关于理解 [或掌握] 与否的可靠试验方法。无论你提议甚麽样的局部测试方法,总会有人没通过该方法、但却在其他使用该字 [或该概念] 的时机上表现得够好,以至于应该被算做是理解该字词 [或掌握该概念]。

由于用来建构主观世界的概念经常是模糊的、混乱不一致的、甚至是彼此牴触(但都是正确)的,我们其实也没有一个独一无二的主观世界去决定谁的哲学理论才是正确的理论。

为了要更清楚说明我在这裡的想法,让我给出一个我希望会较为具体的类比。假设哲学家们被要求去对(比方说)知识论中 20 个不同思想实验的结果作出直觉的判断 [6] 。每一个思想实验中的主角对于故事中的某一事实 p 都具有信念(因为是事实,所以该信念是一个真信念),但哲学家们被要求去判断故事中的主角是否对 p 具有知识 [7] 。现在,让我们假设:不管一个哲学家实际上是根据甚麽因素去作出判断,每一个思想实验中的主角的处境都可以使用两个 [8] 具有程度性的因素来加以分析。它们是哪两个因素并不重要,但为了具体起见,让我们假设它们分别是「证成的程度 (degree of justification)」和「排除了在该思想实验中相关的非 p 可能性的程度」这两个因素。

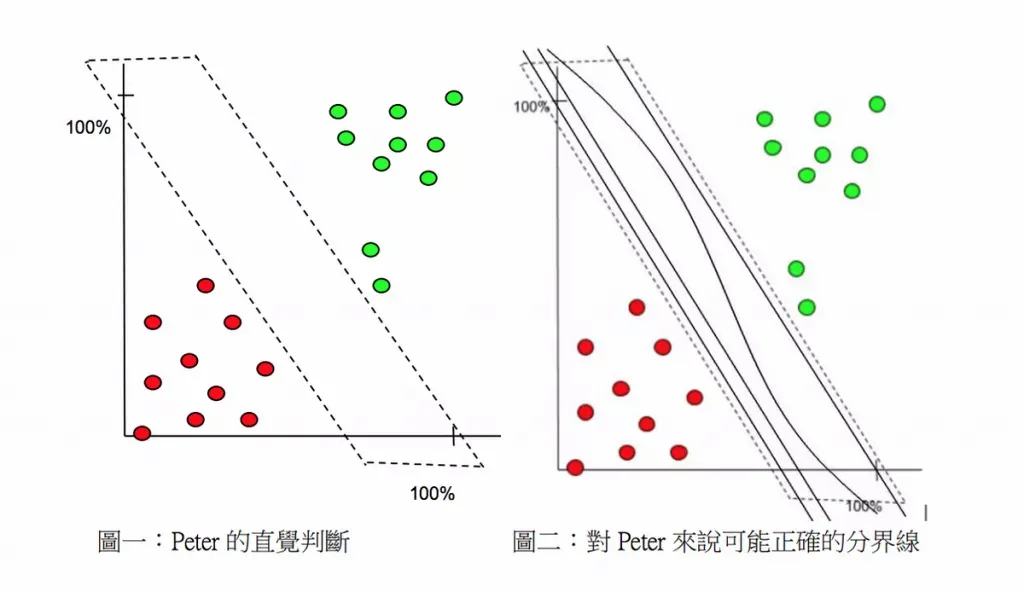

让我们假设以下的图一是哲学家 Peter 对于这 20 个思想实验的直觉判断结果,其中,绿色和红色的点分别代表 Peter 认为这些思想实验中的主角对 p 有(绿)和没有(红)知识的判断,而纵轴和横轴中的 0–100% 则分别代表以这两个因素分析该案例的正确结果 [9] 。对于 Peter 来说,正确的理论应该是这样的:不论该理论所涉及的理论要素为何或有几个,只要该理论尊重 Peter 的这些直觉,就应该将具有知识和不具有知识的分界线画在图一中的虚线斜框之内。因而,作为一个哲学家,Peter 的工作颇类似于人工智能中的简单二元分类器 (classifier) ;不同之处在于:分类器通常只会根据横轴和纵轴这两个因素而在斜框中画出一条直线性的精确分界线 [10] ,但 Peter 的哲学理论却可能诉诸于不同于横轴和纵轴这两个因素的其他因素,并因而在斜框中划出一个非直线性的分界线来。更重要的是,Peter可以在斜框中划出一个直线或非直线性的分界线的方式有很多种,如图二,而每一条直线或非直线都代表一个不同的哲学理论。有甚麽事情可以决定这些不同的理论当中何者是正确的吗?我的看法是:「没有!没有任何客观世界中的事实或有关于我们概念的事实可以决定哪一条分界线或理论才是正确的。」

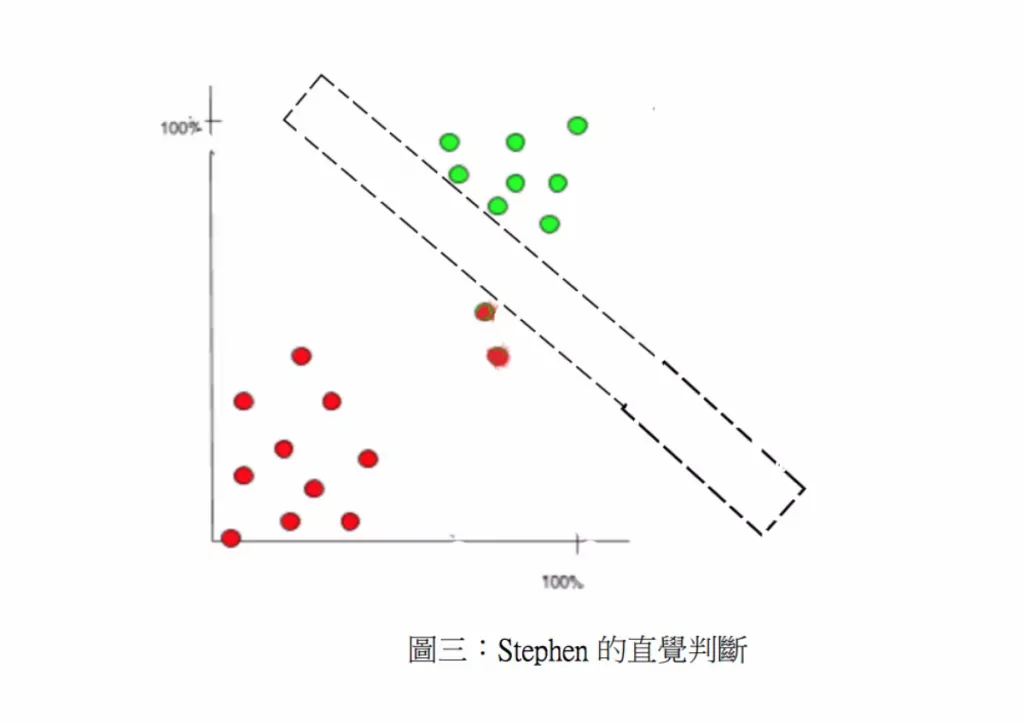

实际的情况其实比此还要糟:如同 Beebee (2007) 和 Williamson (2007) 都指出过的,不同的哲学家对于这 20 个思想实验中的主角是否具有相关知识的判断经常都和 Peter 的判断不同,甚至有可能任何两个哲学家的判断都彼此略有不同。另一哲学家 Stephen 可能认为,对于这 20 个思想实验的正确判断应该如图三所示;因而,他认为正确的理论分界线应该落在图三(而非图一)的虚线斜框之中。

我们要如何决定 Peter 和 Stephen 中谁的判断和理论才是正确的呢?再一次地,我的看法是:没有任何主观或客观的事实可以决定谁的看法是对的。更糟的是,就算大多数的哲学家同意 Peter 的直觉,Stephen 还是可以不必屈服在多数的压力之下;Stephen可以诉诸于我们之前提到过的操弄直觉的「解释掉」手法,而把 Peter 和大多数哲学家将其中一些案例(也就是在图二中是绿色的、但在图三中是红色的那两个案例)当作是「主角有相关知识」的直觉解释成很自然(但错误)的直觉。或者,另一个哲学家 Tom 也可能会诉诸于脉络的操弄手法而主张说,这些直觉其实各自在其脉络(但非同一脉络)中都是正确的,但在互换脉络后则都是错误的;因而,严格说起来,正确的理论既不是 Peter 也不是 Stephen 所主张的理论,而是 Tom 的脉络论。这时,我们要如何决定 Peter 、 Stephen 和 Tom 中谁的解释才是正确的呢?再一次地,我的看法是:没有任何主观或客观的事实可以决定 Peter 、 Stephen 还是 Tom 的解释是正确的。

最后,就算我们假设(儘管这几乎不可能)所有的哲学家都同意 Peter 的看法,并认为图一代表的是对这 20 个思想实验真正正确的直觉判断,因而正确理论分界线应该是图二当中的一条,我们仍然有之前提到过的问题:在斜框中划出一个直线或非直线性的分界线的方式有很多种,而每一条直线或非直线都代表一个不同的哲学理论,有甚麽事情可以决定这些不同的理论当中何者才是正确的吗?再一次地,我的看法是:没有!没有任何客观世界中的事实或有关于我们概念的事实可以决定哪一条分界线或理论才是正确的。

让我简单地总结一下以上我的说法。由于哲学问题问的并不是客观世界的问题,因而没有任何客观的事实可以决定哪一个哲学看法才会是正确的看法;而由于我们用以建构哲学讨论对象的概念也经常是纷乱的(但没有谁对谁错的问题),而每一个哲学理论最多只反映了其中的一种看法,因此我们也没有任何主观的事实可以决定哪一个哲学看法才会是正确的看法。因此,并没有任何的事实 (matter of fact) 可以决定哪一个哲学看法才是正确的看法。最后,真理需要对应的事实或使之为真的事情 (truth maker),而哲学讨论却缺乏相对应的或能够使之为真的主观或客观事实;因而,哲学的讨论不可能带来任何的真理,更别说知识了。我称呼这个看法为「哲学虚无论」。

你可能会反驳说,如果哲学处理的概念经常是模糊的、纷乱的、甚至是彼此牴触的,也许哲学家们应该做的事情是 R. Carnap (1950, p.3) 所说的,去「精析 (explicate) 」各式各样与哲学有关的日常概念:「精析的任务在于将一个给定的、多少不精确的概念变形为一个精确的概念」。但这个想法存在著两个问题:首先,当我们以精析化的方式去修正我们既有的概念时,难道我们不是已经在转移( 而非解决 )原来讨论的问题了吗?其次,一旦所有的概念都达到了逻辑或数学般的精确化程度时,我们剩下来能做的事也就只是去决定「哪些语句在何种逻辑上蕴涵哪些语句?」这种非实质性的哲学问题。我们毫无疑问可以乐观期待当代逻辑的发展已经足以对这个问题提供部分正确的解答,但这种解答所带来的知识并不是我们在此所说的「实质性的」哲学知识。

最后,为了避免误解,让我再强调一次:我的结论是「哲学的讨论并不会、也不可能会带来实质性的哲学知识」;我的结论并不是「哲学的讨论是完全无用的」。哲学的讨论过程经常训练出学者複杂的分析与论证能力,并训练出与逻辑结果有关的精确知识,这些能力和知识都是在其他学科的学习过程中无法学习到的。从不可能会带来知识的讨论过程中,你往往能够学习到大为有用的工具;妥善应用这个工具在哲学的讨论上,往往能够推陈出新地带来出人意表的见解,并从而扩展我们的视野;将这些大为有用的工具应用到其他的学科上,更有可能会带来令人出乎意料的结果 [11] 。

(本文原载于thestandnews,经作者书面授权转载。原题《为什么哲学的讨论通常无法获得共识?》)

注释与参考文献:

注释(第一节):

[1] Beebee 的哲學懷疑論直接針對的對象是哲學社群整體,而非個別的哲學家。因而,嚴格說起來,她的看法實際上是「哲學社群並不知道、也不可能知道實質性的哲學主張」,而非「每一個哲學家都不知道、也不可能知道實質性的哲學主張」。雖然 Beebee 認為他的論證也可以用來支持後者,但我覺得她的理據略顯不足。我將不會深究這個問題,而以下的討論都以哲學社群整體作為主要的討論對象。

[2] 嚴格地說起來,大多數哲學家能同意的只是有關哪個語句在哪種邏輯上蘊涵了哪個語句的(非實質性)知識。有關於這一點,詳見以下有關於邏輯理論的討論。

[3] 了解這個對照具有一定的重要性,詳見本文最後一部分的討論。

[4] Beebee (2013) 是以形上學作為哲學討論的一個例子。

[5] 比方說,哲學家 A. Mele 和 J. M. Fisher 對於受精卵思想實驗中的 Ernie 是否具有道德責任有不同的直覺,M. McDermott 和 D. Lewis 對於某一想像中的例子是否構成因果關係具有傳遞性的反例有不同的直覺,而 J. W. Caroll 和 Beebee自己對於「有兩個世界,其中的因果律不同,但所有的特殊事實都相同」是否可能的直覺也不同。

[6] 但 Beebee 也指出,有些哲學家(如 van Fraassen (1980))並不認為科學所使用的 IBE 方法是真理導向的。

[7] Pritchard (2016), chapter 1.

[8] 我至少在 G. Priest 的兩次演講場合中聽到他樂觀地說這樣的客觀評估在理論上是可能的。一次是 2014 年 9 月 23 日在台灣國立陽明大學的演講,一次是 2017 年 6 月在日本京都大學的演講。

[9] 麥農主義者相信有些事物 — 如福爾摩斯 — 是不存在的,而反麥農主義者則認為一切的事物都是存在的。

[10] 普遍論和虛無論論是針對特殊組合問題 (special composition question, SCQ) 所提出的理論。該問題問的是:在何種情況或條件下,數個物質性的事物可以組合成一個新的(因而是存在的)、具有部分的複合性物質性事物 (composite material objects) ?對於 SCQ 這個問題,普遍論者認為,組合性事物普遍地存在,因為任何幾個物質性的事物(甚至如我的右手和巴黎鐵塔)總是滿足組合的條件而構成一個新的事物;但虛無論者則認為,並不存在任何的組合性事物,因為任何幾個物質性的事物(如我眼前的電腦的零件)都不會(甚至不可能)構成一個新的事物。除了這兩個理論之外,對 SCQ 問題所提出的理論還有主張組合有時發生有時則否的各種的限制論 (restrictivism) 和主張 SCQ 其實沒有可信的有限長答案的赤裸事實論 (brutalism) 。

[11] 所謂「操弄直覺」,我指的是將你對手或你原本認為是正確的(或不正確的)的直覺解釋成「其來有自,但嚴格說起來是不正確的(或正確的)直覺。

[12] 舉例來說,虛無論者通常會說:我們之所以認為「桌子存在」為真,那是因為這句話其實只是「有一群原子聚集成桌子般的形狀」這一句相對複雜真句的簡略說法而已;就好像我們之所以認為「今早六點太陽升起了」為真,那其實是因為這句話只是「今早六點時,地球自轉到了一定位置,以至於那時我們會在我們所在的位置上看到了太陽」這一句相對複雜真句的簡略說法而已。

[13] Grice (1967) 實際上使用「會話蘊涵」的概念去辯護古典邏輯學家們將條件句看成是實質蘊涵句 (material implication) 的觀點,並以此解釋許多人認為實質蘊涵怪論無效的直覺其實是錯誤的。

[14] 知識封閉性原則有許多種,見 Luper (2016)。其中極為簡單的一個如下:如果你知道 p ,而且你知道 p 邏輯上蘊涵 q,那麼,你便知道 q 。

[15] 這些直覺如:「我不知道我不是沒有手的桶中腦」和「我知道我有兩隻手」。注意:「我有兩隻手」在多數邏輯上都蘊涵「我不是沒有手的桶中腦」。

[16] 有關於這個問題的中文討論材料,讀者可以參考王文方 (2019) 第一章導論。

注释(第二节):

[1] 让我们在此忽略有关于这个世界的实在论 (realism) 与反实在论 (anti-realism) 的争议,但就算是实在论(更别说反实在论了),也会接受这个世界有些事物的存在是依赖于心灵的。相关的讨论请见王文方 (2008) ,第九章。

[2] 修正式的形上学与描述式的形上学相对,这个区分来自于 P. Strawson 的 Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics 。根据 Strawson 在该书的序言,描述性的形上学以描述我们对于这个世界的思想的实际结构为满足,修正性的形上学则关心于制造出更好的思想结构来。

[3] 有关精析化的讨论,详见本文最后的说明。

[4] 一个具体的例子见王文方 (2013) 。

[5] Williamson 在这个段落中谈的是语词的意义,但他认为同样的看法适用于心智概念的掌握,我因此在方框中加入他对概念及其掌握的看法。

[6] 我在这裡以知识论作为例子,但我相信这个类比普遍适用于所有的哲学问题上。

[7] 真的信念未必就是知识,这几乎是哲学家的老生常谈了,也是非实质性哲学知识的另一个例子。

[8] 如果我们採取一个、或三个、或三个以上的因素去分析,以下的论证只需要略做修改,但我的结论依然会相同。

[9] Peter 不需要意识到这些分析的结果。此处,我假设:每个点的位置(而非颜色)都代表了该点从这两个因素的分析来说是「正确的」结果;但你可能会反对说,这样的分析不可能有所谓的正确结果。这样更好,如果你真这样说,我再给你按个讚;基本上你会更同意我以下的看法。

[10] 这裡假定的是:这个分类性的目标在寻找有关于这两个因素的一个二元一次函数。这个假定对于以下的论证来说是无关紧要的。

[11] 一个例子是哥德尔的第一和第二算术不完备性定理。另一个例子则是最近将哲学形上学及形式逻辑应用在资料科学上所带来的各种形式本体论 (formal ontolgoy) 与知识库,如 Arp et al. (2015) 发展的基本形式本体论 (basic formal ontology) 2.0 版,以及在哲学家影响下所建立的 CYC 计划。

参考书目:

[1] Arp. R., B. Smith and A. D. Spear, 2015. Basic Formal Ontology. Massachusetts: The MIT Press.

[2] Beebee, H., 2018. 「Philosophical Scepticism and the Aim of Philosophy,」 Proceedings of the Aristotelian Society, Vol. 118, Issue 1, pp 1–24. 亦见:https://academic.oup.com/aristotelian/article/118/1/1/4924516.

[3] Carnap, R., 1950. Logical Foundations of Probability. Chicago: The University of Chicago Press.

[4] DeRose, K. 1995. 「Solving the Skeptical Problem,」 Philosophical Review, Vol. 104, pp. 1– 52.

[5] Field, H., 2008. Saving Truth from Paradox. Oxford: Oxford University Press.

[6] Grice, H. P., 1967. 「Logic and Conversation,」 in Syntax and Semantics, Vol. 3, Speech Acts, ed. by Peter Cole and Jerry L. Morgan. New York: Academic Press 1975, pp. 41–58;

[7] Kornblith, H., 2013. 「Is Philosophical Knowledge Possible?」 In Machuca, 2103, pp. 260–76.

[8] Lewis, D., 1996. 「Elusive Knowledge,」 Australasian Journal of Philosophy, Vol. 74, pp. 549– 67.

[9] Luper, S., 2016. 「Epistemic Closure,」 Encyclopedia of Philosophy, retrieved on 2020/01/16: https://plato.stanford.edu/entries/closure-epistemic/.

[10] Lycan, W. G., 2013. 「On Two Main Themes in Gutting’s ‘What Philosophers Know’,」 Southern Journal of Philosophy, Vol. 51, pp. 112–20.

[11] Priest, G., 2006. In Contradiction: A Study of the Transconsistent, 2nd edition. London: Clarendon Press.

[12] Pritchard, D., 2016. Epistemic Angst – Radical Skepticism and the Groundless of our Believing. Princeton: Princeton University Press.

[13] Strawson, P. F., 1959. Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics. London: Routledge.

[14] Williamson, T., 2007. The Philosophy of Philosophy. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

[15] Williamson, T., 2016/ 「Abductive Philosophy,」 The Philosophical Forum, Vol. 47, issue 3-4, pp. 263-280.

[16] Williamson, T., 2017. 「Semantic Paradoxes and Abductive Methodology,」 in Armour-Garb, Bradley (ed.) Reflections on the Liar (Oxford), pp. 325-346.

[17] 王文方,2008。《形上学》。台北:三民出版社。

[18] 王文方 ,2013。〈抽象与具体事物的区分〉,《国立台湾大学哲学论评》 第四十六期,第 53-80 页。

[19] 王文方,2019。〈论 Pritchard 对极端怀疑论悖论的解决方案〉,《哲学与文化》,第 46 卷第 5 期,第 35-60 页。