布紐爾《納扎林》(Nazarín):在失去信念的人身上,我們可以學會甚麼?

有信仰的人,常常從正面去看待「信心」這回事:對於有信念的人,怎樣維持其信心?對於不信的人,怎樣使他們相信?這其實不限於個別宗教,也可見於其他信念或遠象,不論是天下大同、普渡眾生、社會公義,還是生態平衡。

墨西哥電影《納扎林》(Nazarín)則反其道而行,從反面發出有關信心的詰問:有信念的人怎樣失去信心?不信的人因何始終不相信?

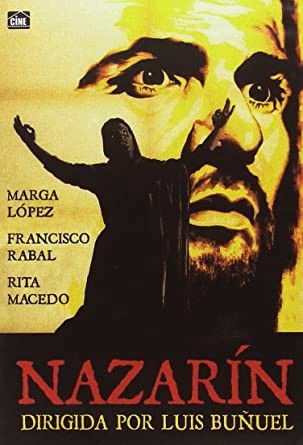

《納扎林》的導演路易士.布紐爾(Luis Buñuel)除了是超現實主義大師,亦因他的電影屢屢攻擊天主教而聞名,所以其不少作品都因「褻瀆」而被禁。

有趣的是,1959年的《納扎林》卻獲得了天主教的認同,幾乎要頒奬給布紐爾。他這樣回應:「感謝主!我仍是個無神論者!」這部電影以一個神父的信仰歷程為主軸,對宗教的描寫模棱兩可,結局開放,由觀眾自行詮釋,也可刺激人反思信仰的底蘊。

人們面對苦難和不公義之時,上帝在哪裡?

對於此世的苦難和邪惡,基督教通常有兩點回應:一,訴諸〈約伯記〉,這是個奧秘,假使上帝回答了,人也不會明白。這樣居高臨下的答案當然令很多人加倍難受,轉頭就走。

二,耶穌基督降世,親身承受人間苦難與邪惡,從而救贖世人。這回應強調神與人同甘同苦,比較貼心。

兩個重點結合起來,信徒即便在此世承受苦難與不公,不須問因,只求結果。只要忍耐、懷著盼望,等待天國降臨,皆大歡喜BBQ。

但這才是問題的開始。

在布紐爾這部電影裡,納扎林神父一心效法基督,與貧困受苦的人同住同行,被偷被騙也謙和忍耐,收受奉獻轉手施予他人。是不是很「貼地」?他反而惹來周遭的人埋怨、敵視和毁謗,可謂衰到「貼地」,被貶如地底泥。

但從另一個角度說,納扎林的清心和堅持,去到一個連教會都覺得過份的程度,所以在其他人眼中,反而更覺得他清高「離地」。他越走近群眾,便越像一個靠近的光源般刺眼。他在別人的地盤工作,分文不收,只求食物,在其他工人眼中便是「做壞個市」,令他們更難與僱主爭取更好的待遇。

納扎林只好離開,但已引起了地盤的勞資糾紛,甚至可能有人喪命。

雖然布紐爾以超現實主義成名,但《納扎林》的風格相當平實,僅有的超現實筆觸可見於這一幕:妓女Andara與人爭執期間殺了人,負傷躲在納扎林神父家裡。於病榻之中,她彷彿看到牆上的耶穌滑稽地張口恥笑她。雖然神父一邊庇護並照料Andara,一邊對她曉以大義,她並未從他身上體驗到基督的憐憫和平安,反而在罪咎及惶恐中感到被輕蔑。

後來她為了躲避追捕,不留痕跡,更一把火燒了神父的寓所。

「與人同苦的神」是荒謬的嗎?

基督紆尊降貴,與人同苦,為人受罪,不是人人都會覺得這是偉大,即使認知其良善也不一定認同並跟從。

其實「耶穌與人在苦難中同行」這一套,正與很多人對救主的期望相違。他們不需要多一個人一起受苦受難,而是祈求確實的解救。誰能消災賜福,就相信誰是救主,不論對方是十字架、紅太陽、老大哥還是The Matrix。

雖然納扎林致力於學效耶穌基督的樣式,卻不盡然。故事背景是二十世紀初的一個落後地區,雖然納扎林性格看來老套兼老實,卻有現代人的思維,視神蹟醫治為迷信,只管叫人「有病就睇醫生」。

有一次,一個女病人在彌留之際,納扎林只能再三請她歸信天國的福音,但對方不要天堂,只要愛人在身邊。

另一次,他被一群婦女請求為病危的孩子禱告醫治,他勉強為之,眼看著那些婦女各自顯出的激動表現,視之為迷信而非「聖靈充滿」的他有點困惑和愕然,孩子卻真的痊癒了。婦女當中的Andara和她的妹妹Beatriz相信納扎林是聖人,決定跟從他上路,卻令其他人對他誤解更深。

納扎林的困境帶出了有關信仰的內部矛盾:超越性的信念針對現在的難題而產生意義;不必談宗教,若人聽到張家輝講「你而家冇,但係將來會有」便感到振奮、變得積極的話,便已經體驗到一種信念的力量。

另一方面,人們又往往根據現實的果效來察驗何為信實。納扎林的良善誠實和逆來順受,即便在個人層面來說是德行,卻無法改變現世的苦難與不公。那麼即使人們認同他「活出基督的樣式」,但這樣式是「無用」的。

人的信心因何破滅?

《納扎林》是對耶穌事蹟的戲仿,但這不是說布紐爾使用他拿手的嘲弄戲謔手法來攻擊權威(如他在其他作品中所作的),而是納扎林的表現成為了對耶穌的戲仿,而布紐爾平實地描繪出來便足夠了。例如Andara和Beatriz像門徒中的馬大和馬利亞姊妹,隨後警察接報捉拿納扎林一幕,又如耶穌於客西馬利園被捕。

戲仿使這齣戲的立場顯得曖昧,天主教以為布紐爾浪子回頭,但其他人則指《納扎林》其實是有關宗教信仰之破滅。

電影結尾是關鍵:納扎林信心失落,最後又恢復了盼望。問題是,他的信心因何幻滅?最後恢復的是哪一種盼望?納扎林被捕後,遭其他囚犯欺凌,耐性到達了臨界點:他確實鄙視那些惡棍,但按教義要寬恕對方,卻自問分不清鄙視與不寬恕。

這時另一個囚犯出刀相救 — — 與試圖動武護主但遭否定的Andaran及使徒彼得的事例形成反諷。但更諷刺的是,這個囚犯令人想起與耶穌同釘十架的「善良的賊」,而納扎林也試圖叫他歸信基督,結果反而是自己被對方一句話動搖了自己的信念:「我作壞事,你作好事,但同樣在這裡敗壞!」

納扎林一直竭力活出基督的樣式,結果人們所見證的,卻是這個信仰與現實人生毫不相干。

最後灰心喪志的納扎林被單獨押著上路,路上有個小販送他一個菠蘿,他起初不接受,旋即改變心意。有論者指出,這象徵了他終於放下清高的聖人心態,以平常心接受恩惠。但這刻所恢復的,是他對人間美善的信心,而非宗教信念。

但這結局始終是開放的,主角可能藉此察覺上帝同在的徵兆,或反過來說,他對人性的希望亦未必能持久。

《納扎林》是一個有關信心失落的故事,回想主角在戲中幾個「破綻」,或能幫助我們體察自身信念的脆弱之處:

一,納扎林為何根本上否定奇蹟治病,視之為迷信?在無神論者眼中,宗教信仰就是迷信,對信徒來說怎樣區分?有其他信念的人也差不多,他們的理想在其他人眼中只不過是「膠」。

二,納扎林對欺凌者從心而發的鄙視令他難以寬恕對方,但叫他最難寬恕的其實是自己,繼而心志頽喪。

三,說「當好人和壞人沒有分別」,是哪方面的分別?立志行善者能否以促成這種分別為目標?

延伸參考:布紐爾的反(思)宗教電影 1. 《黃金時代》(The Golden Age)。法國,1930年。 這齣戲是布紐爾與著名畫家達利合作而成,全片如夢境一般,由沒有現實邏輯結構的敘事組成:把一名主教被掉出窗外,把耶穌描繪成虐待狂……布紐爾因此片在法國被封殺,轉到墨西哥發展。 2. 《泯滅天使》(The Exterminating Angel)。墨西哥,1962年。 一群上流人士不知為何就是無法走出大屋,其中發生種種荒謬之事。戲裡的建築物可以象徵社會階層,也可以是宗教和政治意識型態,在危機之中,是安舒區也是籠牢。 3. 《沙漠中的西蒙》(Simon of the Desert)。墨西哥,1965年。 苦行僧西蒙長期在石柱上修行,但他見不到上帝,反而魔鬼成了常客,用各種方式誘惑他,最後一起跨越時空去了紙醉金迷的現代世界。

(原載於《時代論壇》1792期)