「在香港土生葡人中,支持薩拉查的民族主義勢力壯大 」

作者:蘇爔琳(Catarina Brites Soares),(中葡媒體《澳門平台Plataforma》作者)

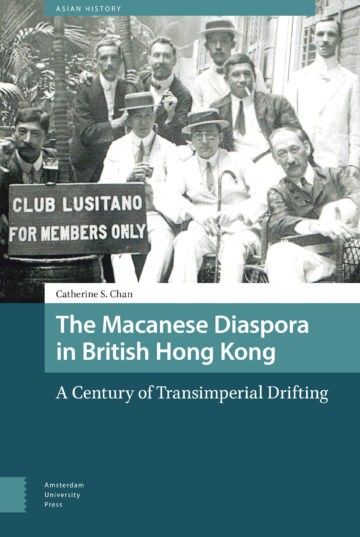

前言:「僑居香港的澳門土生葡人:跨帝國漂流的一個世紀」(The Macanese Diaspora in British Hong Kong:A Century of Transimperial Drifting)由陳家怡(Catherine S. Chan)所著。這位歷史學家、布里斯托爾大學博士、澳門大學助理教授,探討澳門土生葡人社群向前英國殖民地遷徙的浪潮。 這項研究令她意識到,土生葡人社群身份認同的異質性,最終產生社群分歧,甚至是隔閡。亦由於社群分別接觸英國或葡萄牙文化,導致出現不同的群體。陳家怡最近在葡文書局出版了這一本書,她向《澳門平台》表示,想繼續研究定居香港的澳門土生葡人,現在她專注於那些曾經支持薩拉查獨裁統治的人。

你對土生葡人社群的興趣是如何產生的?

陳家怡:這一研究從博士論文開始,用時4至5年時間才完成。在開始研究土生葡人前,我已經對與身份有關的議題感興趣,因為這也與我的故事有關。

我在香港出生,但在菲律賓馬尼拉長大。十幾歲回到香港時,我意識到—與我父母一直告訴我的那樣相反—這裡不是家。我不會說粵語,並且不得不適應這座城市的快速節奏的文化。

定居香港的土生葡人的故事也反映了類似的經歷。他們紮根澳門,其中有些人在海外出生和長大,但最終也必須學會適應不同的文化和身份,才能生存和發展。

你說:「澳門土生葡人社群比表面看來更複雜。」為甚麼?

陳家怡:對香港土生葡人的其他研究,只把他們描述為葡萄牙人或土生葡人,忽略了有一部分人因為生活在這一英國殖民地而成為了英國人。有些是故意為之,有些是因為他們生於香港,在一個不同的城市和文化中成長。

在書中,我描述了從1842年(香港成為英國殖民地時)到第二次世界大戰之前,香港不同的土生葡人群體。

是甚麼讓他們與眾不同?

陳家怡:第一代與澳門保持密切聯繫的移民,他們可以根據社會地位和階級分組,而那些中產階級,例如西洋會所(Club Lusitano)的成員,則更多是接受英國文化;在香港土生土長的土生葡人則更熟悉英語,並受到英國文化各方面的影響。

四分之一的土生葡人最終歸化為英國殖民地公民,其中一些人並在香港立法會擔任非官守議員;還有一些在澳門出生和長大的土生葡人,他們年少時移居香港。與英國和香港文化相比,他們更傾向於認同澳門和葡萄牙文化。

這些不同的親緣關係,最終反映在不同的社會群體之中,例如西洋會所和香港葡萄牙同盟(Liga Portuguesa de Hong Kong), 後者是民族主義派別,葡萄牙文化在其中佔據主導地位。19世紀末,香港葡文報章刊登多篇文章,抨擊西洋會所的精英主義,並在土生葡人中製造分歧。

這種隔閡可以被理解為土生葡人不同的集體和個人抱負的結果,這使我們能夠得出結論,社群是多樣化且異質的

你談及社群當中的某種隔閡。

陳家怡:這種隔閡可以被理解為土生葡人不同的集體和個人抱負的結果,這使我們能夠得出結論,社群是多樣化且異質的。有共同利益的人團結一致,共同維護特權,爭取共同利益。這種立場最終導致社群分歧。

澳門土生葡人與香港土生葡人有甚麼差異?

陳家怡:這些差異不是研究的結論,而是土生葡人自己承認的。考慮到澳門和香港在殖民時期的發展,後者感覺更加國際化,在1880年發生在紀念賈梅士的一場活動後,所造成的衝突就證明了這一點,這導致了西洋會所的成員和澳門土生葡人居民之間的議論。

西洋會所組織了一場紀念這位詩人逝世300週年的活動,再現了共和黨人在里斯本開展的類似活動。期間,西洋會所成員為達爾文主義辯護,並試圖讓土生葡人相信科學與天主教並不矛盾。事件引起澳門社群和教會的反擊,他們通過彌撒佈道、新聞文章和派發小冊子反抗西洋會所的主張。

西洋會所更慶祝英國的節日並演奏英國國歌「天佑女王」。這是他們如何被不同文化同化的另一個證明,並顯然可以解釋為土生葡人中產階級在英國領土生活時,對英國殖民政府抱有忠誠感的相關證據。

當然,這並不意味著我們可以在群體之間劃清界限。香港的土生葡人仍然是虔誠的天主教徒,有些人在20世紀30年代,既是西洋會所,又是香港葡萄牙同盟的活躍成員。

你還提到,香港的土生葡人社群最終找到了一種在澳門沒有的自由,而這種自由在澳門是受到控制的。

陳家怡:在澳門,大部份土生葡人受到的限制多於控制...

👇本文為《澳門平台Plataforma》特約轉載,完整文章請到以下官方網站👇

「在香港土生葡人中,支持薩拉查的民族主義勢力壯大 」 - Plataforma Media