他们为何憎恨“美”?

我看到老陈的一段话,觉得蛮有意思的。

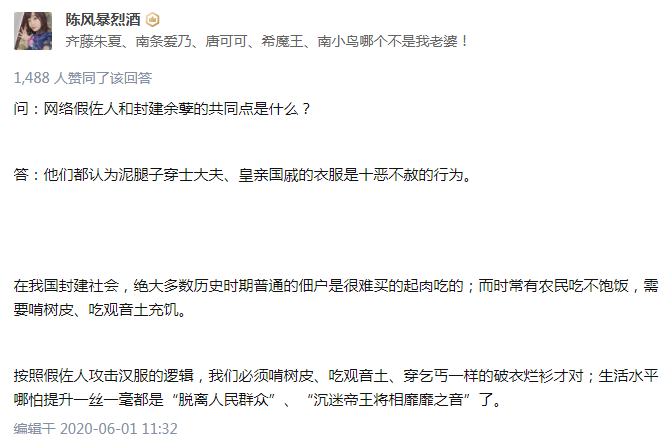

老陈批判的确实对,但我得纠正一点,这也不是“假左”的观点,而是非常多“真左”的观点。

从新文化运动时期“大众不识字,所以汉字不属于大众,要拉丁化”。再到wg时期“摆放盆栽,讲究服装审美吃美食是资产阶级习气,要打倒”(你看wg时期摆花穿西装皮鞋是不是“资产阶级”行为)?你就能看出,这套东西是得到大量真左支持的。

但这里有个问题,他们反对的是什么?或者说,除了和汉人民族意识相关的东西,他们还反对什么?

答案是“文明”,或者“美”。比如美食,美衣,美妆,美女,美丽的花,这些都是他们反对的东西。汉服很美,王公贵族的汉服固然美,但正如17世纪巴黎宫廷的真正流行款式来自波尔多商人,真正迎合今日大众口味的汉服也不是王公贵族的,而是江南市民士绅的遗产。那些可以感染今日生活在现代化城市中市民和中产的汉服,也正是这些。

你会发现他们对这些东西—这些中产/市民的庸俗而华丽的美有强烈的仇恨。而且他们那套主义越“发展”,后继者的这个特点越明显,越强调“艰苦朴素”。比如苏联军人热衷于珠光宝气的制服和勋章,这里就要废除军衔制,把漂亮的军装当成是“敌人”文化的象征进行清洗,到红高就索性只许穿黑衣。这是一种很显然的递进关系。

本质上这套把戏其实是逆练民族主义者“光复衣冠”“清洗蒙化/满化”的行为。汉人眼里满蒙是敌人,是外族,所以要清洗其文化符号,通过这个过程进一步清晰边界,强化汉人自身的民族认同,反“团结”。他们把美食和漂亮的衣服当“敌人”,把汉民族的历史传承和文化传统(乃至一切文明民族的历史传承和文化传统,所有文明民族都喜欢美食美衣,也有资本喜欢这些。资源紧缺的蛮族才不喜欢这些可能导致沉迷于这些灭亡的“靡靡之音”)作为对立面清洗,当作敌人,也是为了提醒自己要时刻和创作这些财富的“文明社会”(以及汉人)划清界限。划清界限是为了什么?保持自己不被汉人和文明社会“腐化”(典型例子,许世友去广州军区,对广州“花花世界”如临大敌,警告自己孩子小心“中毒”),防止自己降低战斗力和被文明社会“同化”。这种保持自身“野蛮”和“战斗力”的逻辑。就好像乾隆要求满人不断“国语骑射”一样。

所以说到底,反汉服,特别反对明朝市民士绅为代表的那套汉服(真是又“封”又资,也正因为又“封”又资,他们格外憎恨汉服,对龙袍远没有这么排斥),本质上是反对“美”,是一切反对“美食”“美丽”等“资产阶级/封建主”生活方式的延伸。这本质上是一种蛮族的恐惧,抛去少民那边,拿“汉服是权贵衣服”反对,实际上是一种另类版本的“国语骑射”—自以为我朝以65式军装+包头巾农民得天下,“峨冠博带亡国陋规”,这岂不是和乾隆如出一辙么?

蛮族的敌人是文明社会本身,他们一方面憎恨又鄙视种地的、创造财富的“软弱”文明社会,觉得他们缺乏道德和勇气。一方面又贪婪的征服文明社会迫使他们充当农奴供养自己,另一方面又恐惧文明社会,生怕自己因为过上了奴隶主的享乐生活失去了“武德”,被奴隶们推翻或者被其他奴隶主集团击败。所以他们对文明社会的文化极其恐惧、鄙视、仇恨和向往。我每次阅读1980年以后红墙大院子弟撰写的回忆录,他们和父母辈对所谓“资产阶级文化”和“封建文化”的态度,总是能让我想起乾隆时期满人八旗贵族对汉人文化和社会的态度。

而八旗这些蛮族对“被征服民族“的态度,如果再用一套东西理论化,你会发现更多熟悉的东西。“无产阶级人人平等”和“马瓦里/阿拉伯人”,“信教皈依”“入X”,“区域自治”和“米勒特”,“输出革命”和“卡菲勒与信士战争永无止境,只有暂时的休战没有长久的和平”,乃至“资本主义世界”和“和平/战争之地”,你可能就看出来了。“无产阶级先锋队”是一种特殊的八旗蛮族,但也不是史无前例,其本质上不过是“武装的蛮族教士”,其教义也不过是某先知的翻版。其“无神论唯物主义”不过是“粉碎一切偶像”的最高等圣象破坏运动,去崇拜唤做“历史规律”“人民群众”的自然神化的“上帝”罢了。

我记得波兰人说“某主义可以在人均两个奴隶的时候实现”,这句话其实差一步就揭示出真相了。为什么某主义需要奴隶?为什么苏联在赫鲁晓夫以后力求“平等”垮了,一直坚持二元制的某朝和斯大林时期铁腕镇压农奴饿死农民反而能生存?都是这个道理。乌理玛公社和亚伯拉罕第三神教不同于第二神教的原因,是在于蛮族式的宗教观背后是他们蛮族式的生活方式和制度本质,也就是以“平等”为幌子的征服方才是神教扩张的根源。巴黎公社背后的乌理玛公社的实质再次露出来了。第四亚伯拉罕宗教的核心逻辑其实就是贝都因牧民转成圣战士,对内“形式上平等”,建立一个战士组成的“体制”集团作为既得利益者和八旗,并便于吸纳其他民族“改宗”者进入体制给体制提供新鲜血液。体制集团本质是战争集团,依赖农奴养活。体制维持需要对外“掠夺”,不断扩张,因为其自身缺乏造血能力。所以必须如同癌症般席卷世界,以极权常态化战时体制,以“民族自治”为口号“以华治华”动员炮灰和绿营。只有不断发动战争迫使人类社会动荡才能寻找到足够的炮灰和扩张停滞之日就会被拖入“冷战”灭亡,或者让自身旗人因为长时间和平被文明社会“腐化”,失去战斗力和镇压体制外的能力。所以他们必须以文明社会的审美作为斗争对象是为了防止蛮族圣战士“腐化”,不再习惯于战斗而是转向生产,来防止体制瓦解。他们要以卡菲勒的一切为战斗的对象,从卡菲勒的审美观和享受,再到卡菲勒的“异教”意识形态与文化,都是如此。

汉服本质上是一个靶子,是一个“野蛮”的以武德蛮族自居的阿塞拜疆土库曼部落圣战士和他们的贵族后代对波斯人文化的恶意嘲讽与恐惧。搞明白这些,你才能明白他们为什么喜欢“审丑”,喜欢包白头巾的黄土高坡农民,喜欢吊眼角,喜欢唐装蜈蚣扣,长袍马褂。这不仅是因为这些和汉服迥异,和汉人民族意识背道而驰,有利于制造“满人中国”,更是因为这是让他们无比亲切的“野蛮”。

农民起义的目的,是为了让自己能脱下破衣烂衫穿上华服。启蒙时代以来的革命者目的,是为了让所有民族的成员都能穿上华服,识文断字,把当初少数人占有的民族文化的瑰宝还给民族的大多数人,还给他们的创造者。而蛮族的目的,是为了让本民族充当他们的农奴,他们会抱紧自己爬满虱子的毛皮不放,因为他们觉得自己能充当奴隶主是因为自己“艰苦朴素”,他们恐惧自己的后代穿上华服,“忘本”,变得软弱,被奴隶们推翻。他们会不断的高呼,“你的根子在草原,在黄土高坡,不是这些软弱汉人的城市!”

这才是他们反对汉服的最根本原因。