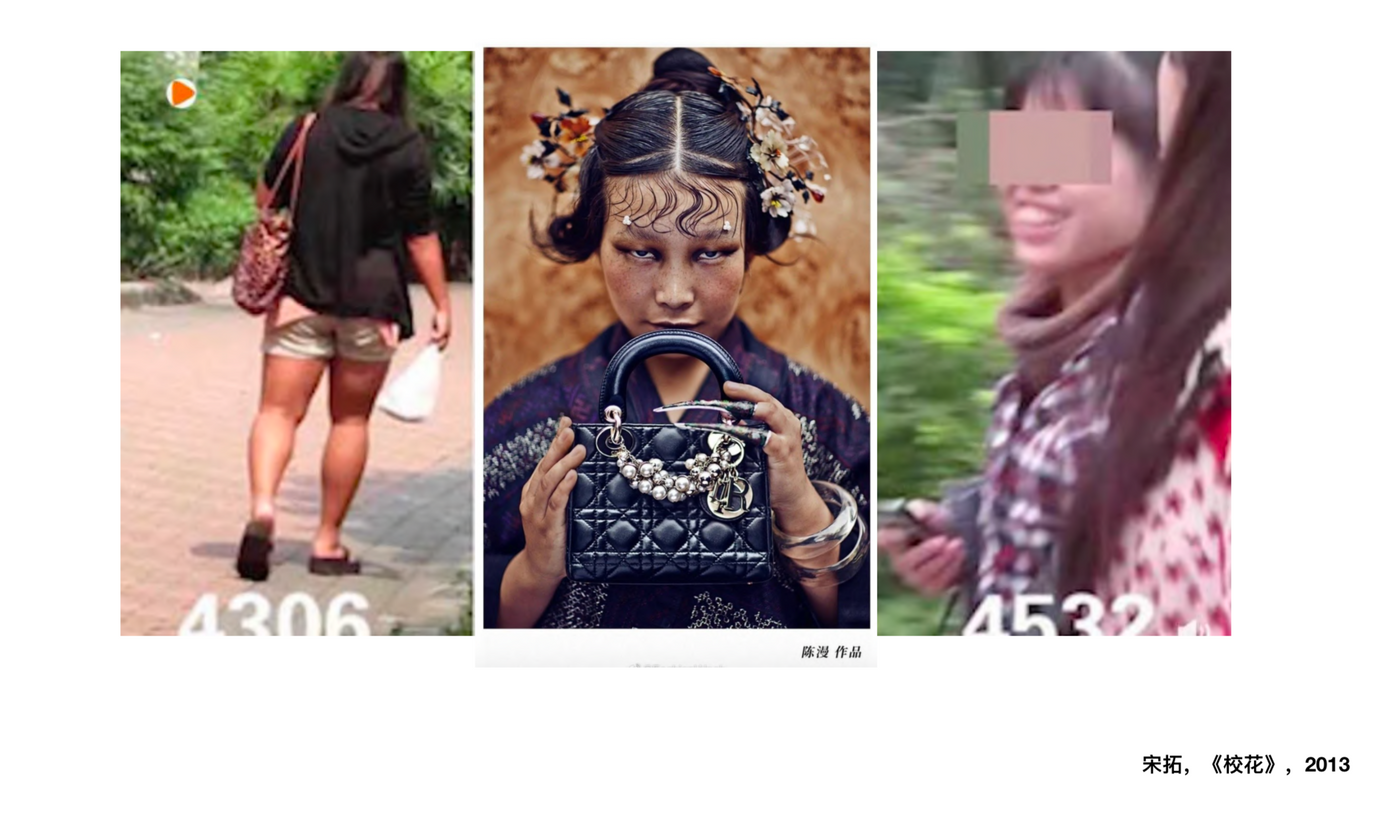

「巴瓦肖公社」第2期:藝術的邊界——從陳漫和宋拓談起

分享人:

蔣不:反賊,情境主義者,主業搞革命,有時搞藝術。拍過紀錄片,開過出租車,進過派出所,巴黎美院在讀。

成家楨:復旦大學-巴黎高等師範學校聯合培養哲學博士生。主要研究方向為現當代法國哲學、人類學-社會學、生物學哲學。譯有德里達《馬刺》,目前參與《巴塔耶文集》等翻譯工作。

一、藝術與道德直覺/蔣不

關於陳漫這個被稱之為「作品」的東西,多少有些乏善可陳。在陳漫的影像中,其焦點聚焦在Dior的包包上,而人物在其中只是配角,甚至可以說僅僅是個背景,奢飾品品牌的文化策略之一,就是使商品和藝術建立聯繫,讓消費者產生某種看似高端的幻覺,藝術在此作為時尚的傳播策略,不過是一種被利用的修辭。個人認為這種以藝術為名的時尚攝影不應該放在藝術的語境下被討論,其充其量不過是一種廣告或設計。

奢侈品品牌碰瓷藝術的案例屢見不鮮,2008年,Hermès請來奧地利藝術家歐文·沃姆(Erwin Wurm)為它們當季的產品創作了一系列雕塑。歐文·沃姆的成名作是《一分鐘雕塑》(One minute sculptures),觀眾通過展覽空間中的示意圖和說明文字,在藉助道具和空間完成這些荒誕但頗具儀式感的「動作」的同時,這些動作也成為歐文·沃姆的「雕塑」。在此,身體作為某種特殊材料完成了只有一分鐘生命的雕塑,這無疑打破了長期以來人們對雕塑由大理石或金屬構造、雕塑「堅固」而「不變」的刻板印象。歐文·沃姆為Hermès創作的作品同樣具有強烈的個人風格——物質和身體發生關係,而物體原本的屬性已然不再重要。歐文·沃姆為Hermès創作的這件作品名為《L’Anarchiste》,好傢夥,不知道羅莎·盧森堡、巴枯寧、格雷伯、隱形委員會(Comité Invisible)對此又作何想。

時尚領域,最過分的還得算Gucci,2018年Gucci早秋系列宣傳片中,公然碰瓷「五月風暴」,難道要「我們身著Gucci和工人階級來一場反對資本主義的革命?」①這看起來再荒謬不過的混搭,卻有著順理成章的內在邏輯——藝術,甚至整個文化工業,不過都是資本的某種文化戰略,藝術從來就只是被利用的修辭,被無害化的藝術反而成為現有秩序的強化者。

回到陳漫的時尚攝影中,「瞇瞇眼」作為西方對東方人略帶輕蔑和侮辱的刻板印象,我個人認為是存在的。1982年傑夫·沃爾(Jeff Wall)拍攝了《模仿》(Mimic)。照片中首先映入眼簾的同時也是第一層「模仿」的,顯然是身著馬甲的白人男性對亞裔男性種族特征的模仿。當我們進一步觀察時,可以看出圖中兩位男性的衣著風格也是相似的、甚至圖中三位角色厭惡的表情也是相似的。傑夫·沃爾經常會從小說或古典繪畫中取材,拍攝一個編演的攝影作品,《模仿》這個作品的構圖同樣來自1877年古斯塔夫·卡耶博特(Gustave Caillebotte)的畫作。在傑夫·沃爾創作《模仿》二十餘年後,一個亞裔藝術家傑弗瑞·黃(Jeffrey Wong)也挪用傑夫·沃爾的《模仿》,拍攝了自己的模仿。當然在這裡主角變成了更有象征意味的「香蕉人」。

在此我們關注的並非是藝術史,無論「瞇瞇眼」是否作為一種更高級的審美,是否更好看;「瞇瞇眼」作為歧視和刻板印象確實存在於西方的語境中。我可以理解一些消費者對Dior和陳漫的時尚攝影感到被不滿,但就此上升到「辱華」未免有些小題大做——西方人有歧視東方人的時候,東方人也不乏侮辱西方人的「高光時刻」,這種對「非我族類」沒那麼寬容的心態,其實並沒有真正傷害到誰,黨、國家、民族、文化和個人到底是不同的概念。

如果我們承認這種歧視/刻板印象的存在,那麼描述甚至諷刺刻板印象的作品比如傑夫·沃爾的《模仿》是否是合乎道德直覺的?進一步而言,如果有人將陳漫和Dior的行為視為某種病毒式營銷和傳播的策略,然後去稱讚其為一場成功的商業活動的話,那麼我們是否也同樣應該稱讚宋拓的作品引起了人們對女性議題的關注和對相關問題的討論?

宋拓作品所涉及的問題顯然更為複雜, 我們試著從藝術和道德直覺的關係分析——關於藝術和道德直覺的衝突,根據時代和符合道德直覺與否的排列組合,存在以下四種情況:

(1)當年不符合,現在符合道德直覺的藝術

(2)當年符合,現在不符合道德直覺的藝術

(3)當年不符合,現在也不符合道德直覺的藝術

(4)當年符合,現在也符合道德直覺的藝術

儘管第四種藝術也許在未來會與某種我們不可知的道德直覺產生衝突,但在這次討論中,我們不做進一步分析。我試著從一些具體的例子來區分上述的三種藝術,並探討其背後的邏輯。

(1)當年不符合,現在符合道德直覺的藝術

《太陽的戰車》(Solvognen)是丹麥六七十年代的激進戲劇團體,他們將劇場表演帶入現實生活的同時,也將社會視為行動的舞台,劇場空間和現實世界的結節被打破。1974年聖誕節的前一周,「太陽戰車」先是進入醫院和學校,分發熱巧克力,陪孩子一起玩耍,而後他們佔領工廠,要求工人成為工廠真正的主人。這個行動最後的高潮是,男女老少一百多人組成的劇團衝入哥本哈根最大的百貨公司,直接將商品派發給購物者作為聖誕禮物。這在當年顯然是不符合道德直覺,甚至是違背法律的——所以孩子們眼睜睜地看著警察奪走他們心愛的玩具,並毆打贈送玩具給他們的聖誕老人。在這場儀式性的表演中,每個人都在沒有劇本的情況下,扮演了自己真正的社會角色。

更多和道德直覺發生衝突的藝術並未直接和法律對抗,而是違背了某種社會共識和文化禁忌。和之前的「苦大仇深」、揭露社會問題的紀實攝影不同,戴安·阿勃絲(Diane Arbus)拍攝了一些在當時的美國觀眾看來「怪異、醜陋」、充斥著「殘肢斷臂」的圖像,以至於在MoMA展出時,工作人員每天都要擦去觀眾新吐在阿勃絲照片上的口水。顧崢在《世界攝影史》中評論道,「阿勃絲讓這些從來不被正眼相看的人們成為攝影的主角,這顯然是對既成攝影審美的一次蓄意褻瀆。深深刺痛了那些相信美國夢,相信美國是人間天堂的人的視網膜。從某種意義上來說,她的這些影像是對於人的信念的根本動搖和對人的定義的大膽挑戰。」事實上,太多人將自己歸為「正常」,將自己的道德直覺視為主流的價值,而將其他人歸為不正常,將其他人不同的想法視為旁門左道,這顯然是一種裹挾著等級的盲目偏見。

我們可以舉出太多這樣的例證,然而所有藝術的進步都是由打破表現與觀看的「禁忌」而產生的,當代藝術更是誕生於挑釁與反抗,先鋒藝術家們在挑戰觀看禁忌的同時,往往也冒犯了人們普遍的道德直覺,甚至觸動了社會常識和法律規則。現實世界看上去只容得下「相對的藝術」,那些試圖通過更大的衝擊,喚起人們強烈情感,從而打破禁忌、衝擊我們道德直覺的藝術往往無法被人們接納。現代藝術和酷兒理論這些在我們今天被視為老生常談的東西,在當年也衝破了古典藝術和二元性別的窠臼。

我們生活在由刻板印象精心構築的土地上,一切違背「常識」和「道德直覺」的事物都會衝擊我們的固有認知,有時過於嚴重的不適會讓我們感到生理、心理雙重意義上的惡心,甚至威脅到我們全部的認知體系,讓我們在沒有明確結構的世界中浮沈。

這種時刻,也許某種確定的意識形態可以為迷茫的人們提供一種對世界似是而非的讀解,提供「一個現成的歸宿」,給予人們「有關身份、尊嚴和道德的幻覺」。當然,「這種廉價歸宿的高昂代價是,我們要將理性和良知託付給更高的權威」②。事實上,在越原始、越落後的社會中,禁忌也就越多——紅色高棉取消了家庭,塔利班禁止音樂、禁止舞蹈、禁止婦女上學,它們都自認其實行的是最高的道德標準;專制、獨裁的國家和政權,往往聲稱統治階級的道德潔白無瑕,儘管這未必是事實,而道德高尚也並不能推理出統治的合法性,但這確是其自我敘事的關鍵一環,道德的解釋權,永遠飄忽在既得利益者口中。

(2)當年符合,現在不符合道德直覺的藝術

2020年6月10日,HBO Max宣佈下架1939年公映的影片《亂世佳人》,理由是影片涉及種族歧視。評論者稱,《亂世佳人》「美化了戰前的南部地區,忽視了奴隸制的殘酷,固化了對有色人種的偏見」。長期以來,《亂世佳人》多次因為對奴隸制的描繪而受到攻擊,但在影片拍攝的年代,這種敘事顯然順理成章——一個佐證是,好萊塢滑稽戲劇(slapstick of clown)中經常出現聰明智慧的角色將奶油蛋糕擲向一個看起來不那麼聰明的傻大個的橋段,這個傻大個的形象往往由非裔演員塑造,有電影學者分析認為這種鏡頭實際上就是用奶油將黑人白化的視覺表達。

《意志的勝利》於1935年在柏林首映, 很多觀眾回憶,他們當年就是因為看了《意志的勝利》才決定投身希特勒旗下。這當然也許是一種對記憶的美化,但錨定某種道德直覺不動搖的人是否從未意識到,或許某一部藝術作品會對我們的道德觀念產生影響,甚至左右我們既成的道德直覺?究竟是先有道德觀念再有藝術作品,還是藝術作品某種程度上也參與了對道德觀念的塑造,並不是一件那麼清晰的事。

方才我們所討論的「當年符合,現在不符合道德直覺的藝術」,以今天的視角看,往往是我們的價值觀更加「進步」——唐朝的火器打秦朝的俑、清朝的寶劍斬明朝的官——所以當年的藝術便不再符合今天的道德直覺。歷史潮流浩浩湯湯,有順流而下的,也有特別敢於「逆流而上」的——很長時間以來,香港只有「三級片」,而沒有所謂的「禁片」,2015年公映並榮獲第35屆香港電影金像獎最佳電影的《十年》,也在這兩年被禁止播出——儘管流動的方向是相反的,但「當年符合,現在不符合道德直覺的藝術」往往是時代變了。

當我們同時比較(1)和(2),不難發現道德是流動的,而道德觀念也是時刻變化的——如果我們的生命足夠冗長,會發現道德事實上只是某種解釋權——在萊尼·里芬斯塔爾("Leni" Riefenstahl)的《意志的勝利》因為宣傳納粹意識形態被禁後,美國劇情片導演弗蘭特·卡普拉(Frank Capra)從中截取片段,重新剪輯後變成了戰時美國的政治宣傳片《我們為何而戰?》,而戰後《意志的勝利》更是被解禁,理由是其可以被視為反納粹的宣傳片。這種感覺像什麼?像一個追捕了嫌疑犯三十年的警察,等到他終於抓到嫌疑人時,發現法律變了,他無法再依據現有的法律逮捕嫌犯,那他這三十年追求的到底是什麼?借用東野圭吾在《仿徨之刃》中的話說,「警察到底是什麼呢?是站在正義的那一邊嗎?不是,只是逮捕了犯了法的人而已。警察並非保護市民,警察要保護的是法律,為了防止法律受到破壞,拼了命地東奔西跑。但是法律是絕對正確的嗎?如果絕對正確的話。為什麼又要頻頻修改呢?」事實上,人們如此渴求正義,如此渴望站在道德的制高點上,但「正義充其量只是一種約定俗成的概念,並且總是含混而模糊、經不起邏輯的屢屢追問的。任何試圖建立一套清晰的理論體系論證具體道德合理性的努力都是徒勞的,其最多只能被我們視為一種出自良善動機的呼籲。」③

(3)當年不符合,現在也不符合道德直覺的藝術

我試著列舉兩個藝術家來討論「當年和現在都不符合道德直覺的藝術」,不過所謂的道德直覺可能更多來自我個人的判斷,也許有人認為這樣的作品並不違背道德。

1980年,索菲亞·卡勒(Sophie Calle)偶然在巴黎街頭聽到一個陌生男子要去威尼斯旅行,於是她在該男子毫不知情的狀況下跟蹤、並拍攝了他在威尼斯的行程。事實上,早在這個作品出現之前,索菲亞女士就經常在大街上跟蹤並拍攝陌生人。1981年她做了一件看起來可能更違背道德直覺的作品,在應聘成為一名服務員後,她利用職務之便在清理客房時,打開並翻看旅客的行李箱和日記,並拍攝旅客隨身攜帶的衣物和房間內的垃圾。不知道你們對此作何想?(在場人多數表示理解)但我的感受是作品的語境很重要——如果「性轉」的話,索菲亞女士變成索老先生,那他這跟蹤、偷窺可要了命了;如果在另一個情境下,比如在巴黎由香港、西藏、維吾爾人組織的一些示威中,我們經常可以看到一些中國面孔、身份不明的中年男子,腆著肚子用手機拍攝全程。儘管我們無法百分百確定,但不難對這些人的身份做出一些合理的猜想,在這個語境中,如果一個藝術家去跟蹤、監視他們的生活,從而創造一個作品,這在我看來就不存在過多的道德問題。

如果剛剛跟蹤、偷窺的索菲亞女士你們還覺得情有可原,那麼下面這位中國藝術家的作品簡直令人歎為觀止。《食人》是藝術家朱昱1995年開始計劃實施的行為,行為終於在2000年10月16日完成——他從醫院連蒙帶騙搞到一名六個月大的死嬰,並在第二天晚上在自己家中將其烹飪,當作晚餐食用。更有甚者,2001年底,朱昱和一名性工作者合作,用「藝術的理由」為名,以自己的精子使這位性工作者受孕,2002年,朱昱從醫院偷走人工引產出的四月齡的自己的孩子,並將死嬰切碎餵狗——人類這個物種都做了點什麼?我不用征求大家的意見,也可以想象這個行為無論在網絡還是現實生活中顯然都是罵聲一片。朱昱本人是這樣解釋的「⼀個問題⼀直困擾著我,那就是⼈為何不可以食⼈︖有哪⼀個民族的宗教在教義中規定了不可以食⼈︖又有哪個國家的法律有不可食⼈的條⽂︖只有道德,⽽道德是什麼呢︖道德無非是⼈類發展中根據⾃身所謂⼈性需要可以隨意改寫的東西……」並不是為朱昱辯解,而是我們試著從他的角度去解讀這個作品,其實朱昱在用一種非常激進、激進到我們絕大部分人都難以理解的方式去挑戰道德、法律甚至人性的底線。人們對這樣的行為感覺不適,是因為這在極大程度上衝擊了我們的道德直覺。

不過與此同時也存在著一個奇怪的現象,很多網民在對朱昱作品義憤填膺時,卻對1959-1961年的大規模「吃人」以及自1973年始,全國範圍內大規模的計劃生育視而不見。回顧戴安·阿勃絲的案例,會發現我們所處在這樣一個荒謬的世界——拍攝、表現負面的東西會受到譴責,但生活在負面中人們卻往往無動於衷。事實上,「道德的應然可以被打扮成任何面目出現,但它的實然狀態卻只有一種面貌,也就是你爭我奪中形成的一種動態平衡。我們可以說某一種行為是道德的,但道德本身從來就不道德。」④尼采對此也提出懷疑——他認為,道德的源頭是不道德的,因為道德總是帶有利益之心,所以道德本身是不道德的。

關於《食人》這個作品,又涉及到一個更大的問題,為什麼小說可以描寫禁忌,但藝術作品不行?《食人》這個行為是真實發生的,但藝術難道不是虛構的嗎?藝術和現實的關係究竟是什麼?柏拉圖給出過一個比喻,他認為理念中存在著一個完美的床,工匠造出另一張床是對完美形象的模仿,而藝術家用圖像描摹工匠的床,是對模仿的模仿。如果現實是第一層,對現實的模仿是第二層,對模仿的模仿是第三層,那麼第二層甚至第三層世界是否也要遵循現實層面的道德嗎?哪怕在我們剛剛的論證中道德本身就是不道德的?一個現實生活中的環保主義者,是否可以在魔獸世界(WOW)中扮演法師,興致來了去焚燒遊戲中的叢林?還是說因為他是環保主義者,所以只有在他扮演德魯伊時,才是合乎道德的?一個和平主義者可以玩反恐精英(CS)嗎?他是否在其中只能扮演被解救的人質?

(4)模棱兩可的灰色地帶

我們無政府主義者的「好習慣」是提出問題,但不負責解答。不過在這裡,我可以用幾個模棱兩可的案例進一步分析藝術和道德直覺的關係,並嘗試得出未必有共識的階段性結論。

沒球踢俱樂部(非官方翻譯,Nøne Futbol Club),是我個人很喜歡的藝術家組合,他們畢業於巴黎美院Jean-Luc Vilmouth的工作室,而他們的畢業展真的可以稱得上是前無古人。這二位哥直接開車撞進了自己的工作室,你們想象當美院畢業答辯時,一群來自蓬皮杜、東京宮衣冠楚楚的策展人和理論家窩在工作室裡,找不到作品也找不到人,眾人竊竊私語「欸?人呢?」。這時候kucha(擬聲詞)一聲這幾個學生連人帶車一起撞進來——這真是偉大的作品!總體而言,巴黎美院其實挺古典的,半數的學生都在做傳統的架上繪畫,有時候我也在想,會不會傳統一點也蠻不錯,美術學院的意義很大程度上就是充當一個活靶,作為「激怒年輕人的刑具」⑤ ,刺激年輕的藝術家去反抗。被美院拒絕有時也是一種變相的刺激,只是這種刺激使有的人成了馬塞爾·杜尚(Marcel Duchamp),而讓另一些人成了希特勒。

另一個在視覺層面沒這麼刺激,但可能更激進的案例是伊娃和弗朗哥(Eva & Franco Mattes),這二位是一對在今天很活躍的意大利藝術家組合,他們現在更多關注科技和社會的關係,但他們在早期的作品《Stolen Pieces》中扮演了一對雌雄大盜的角色。作品視覺上看起來像是極簡藝術或是有潔癖的藝術家做出的觀念藝術,實際上是他媽去美術館參觀成名藝術家作品時,偷偷從杜尚的小便池、勞申伯格(Robert Rauschenberg)和沃霍爾(Andy Warhol)的畫中摳下一部分。作品涉及的問題有很多,比如忒修斯之船——少了一部分的小便池還是杜尚的《泉》嗎?這種破壞、摧毀偶像的藝術策略是否反而讓聖像更偉大?這些都是值得被討論的問題,但和我們今天的主題有些遙遠。

同樣是對既有秩序的破壞,人們仿佛對Nøne Futbol Club和Eva & Franco Mattes的接受度相對更高。事實上,對於現實生活的道德而言,藝術世界的標準顯然更寬鬆那麼一些。一方面而言,藝術的本質是虛構,人們往往更容易接受一些事情發生在小說、油畫的敘事而非日常生活之中,另一方面來說,當代藝術誕生於挑釁與反抗,藝術家們天生對打破道德禁忌有著某種迷戀甚至狂熱。如果我們承認藝術世界有更寬鬆的道德標準,那麼藝術的邊界在哪裡?因藝術之名可以做所有的事嗎?

於我個人而言,答案是肯定的。當代藝術有一部分的使命正是讓那些被我們所忽視的模糊現實變得可見,藝術從來不是一味地政治正確。價值觀的不同(有時甚至是反諷),並不是撤展甚至讓藝術家噤聲的理由。我並不喜歡宋拓的作品(陳漫的攝影於我而言只是廣告與設計),也並不喜歡今天列舉的大多數作品,但同時我也認為,面對帶有挑釁我們道德直覺的作品時,也用不著太過上綱上線,藝術家自有其表達權利。當然自有表達是一方面,藝術的歸藝術,道德的歸道德,法律的歸法律,一個範疇內有一個範疇內的規則。作為一個左翼的無政府主義者,我當然認為法律在一定條件甚至很多條件下是可以違背的。「當所有法律,特別是有關人權的法律——只不過是空殼和假象的世界,其中埋藏著全面操縱的遊戲,縱使不主張暴力革命的人們,也會懷疑面向法治的訴求究竟有沒有意義,」⑥公民自然有反抗和不服從的權利。事實上,藝術同樣可以主張藝術自律,或是某種「倫理自治主義」,但如果想要獲得更普遍的認可,就要更好地和現實做出區隔,使觀眾可以更容易地分清,什麼是現實、什麼是對現實的模仿、以及什麼是對模仿的模仿,現實中的環保主義者不僅可以在魔獸世界中扮演法師,同樣也可以扮演獸人和亡靈。

①《被馴化的「反叛」——結合文化工業理論的當代藝術體制反思》,@480693,https://www.douban.com/note/789361769/

② 《無權勢者的力量》,瓦茨拉夫·哈維爾

③ 《為什麼我們離正義越來越遠》,熊逸

④ 同上

⑤ 《當代藝術做什麼》,陸興華

⑥ 同②

二、我們能用藝術來做什麼/成家楨

【补充:我对刚刚蒋不讲到的东西,我会做一些补充。我们知道,残酷、暴力、死亡在人类社会中实际上是从古至今普遍存在的,无论是我们所谓的“原始社会”中的献祭(甚至活人祭),还是现代社会中的战争或某些依然保有暴力和对抗因素的体育竞技(如足球),我们都可以找到这些元素。比如,黑足印第安人会在仪式中把食指割下献给启明星,阿兹特克有活人祭,涂尔干所研究的澳大利亚部落的某些集体意识常常包含互殴等暴力现象,古希腊体育竞技有时常常会演变为不受控制的暴力争斗,梵高将自己的耳朵割下献给妓女,犹太人以割礼作为入社仪式,日本黑社会也常常以纹身或割指作为入社仪式,基督教会象征性地在弥撒仪式上分享耶稣的血和肉,这都是我们对自己或他人实施残酷与暴力的方式。反倒是随着不断地文明化,这些暴力因素被贬低为不文明的、落后的、原始的、愚昧的(宗教的同义词)事物,甚至被完全废除。但这在涂尔干看来可能也正是一个社会最具有活力、最激烈、最具有创造性的时刻,这是集体得到整合的时刻。】

我们现在来谈谈今天的主题,即艺术的边界的问题。艺术的边界问题总是涉及道德和禁令:艺术能做什么,不能做什么;有时我们也会认为艺术是社会中的,因此是受社会限制的。但此种问法是无解的:我们该考虑的不是艺术的边界在哪,然后以此为底线去搞艺术。如果这样的话,你会发现艺术史上百分之八十的艺术是政治不正确的。

因此,我们不如把问题转换为艺术的权力问题:艺术具有何种力量,我们拿这种力量来做什么? 惯常的解释:艺术从服务于宗教、贵族、资产阶级,到逐渐寻求自主性,或服务于国家或市场。

艺术服务于贵族的时候,是用于体现其不同于普通民众的慷慨和奢侈的。大革命后,艺术开始服务于民族国家:只有在进入被资产阶级军队攻占的卢浮宫参观的片刻,民众才能过上几小时文化生活,并从中认出自己的法兰西民族的主人身份。

艺术也会进入市场,意味着它作为商品被收藏和占有,甚至如今也会被放进区块链,其物质性被转换为可被无数节点计算的信息,从而成为纯粹的所有权凭证。但这些市场本身也是由国家参与建立起来的:国家提供货币,批准信用,制造债务;国家也要建造大量基础设施,设立特区(如上海在徐汇滨江想要打造的国际性艺术市场),以便艺术品的展示和流通。艺术当然也可以与此形成对抗,去追随更现实的社会议题(身份问题、文化传统、环保等等,但最终一般都归结为某种“原来的、被掩盖的身份”),但某种程度上,提出普遍的问题本身就采用了国家的逻辑:也就是使问题的公共化得以可能,这可以成为艺术家群体通过复杂、晦涩、出格的“艺术语言”而实现的对公共问题的制造(集中化和垄断化)。

很长时间以来,艺术服务于资产阶级,艺术作为商品进入市场,制造并巩固品味的等级制度。布尔迪厄的观点:文学-艺术作为场域,从属于权力关系,也就是说,文学-艺术场本身也是一场赌局和游戏,目的在于获得相应的资本,以及由此形成的支配地位;但这一场域持有同权力场相反的经济原则,并以此来配置自己的资本,也就是说文艺场通过颠倒其他场域的模式来建立自己的自主性:敌人支持的,我们就反对;敌人排斥的,我们就赞成。文学-艺术场因此表现为同资产阶级相抗争的运动,这导致了浪漫主义的观点:艺术家,诗人拥有发疯的权力,该群体必须深入到人性的黑夜(浪漫主义和诺斯替都采用了类似的二元论:黑暗-光明、黑夜-白天、异乡人-返乡),这一发疯的权力最终表现为兰波:诗歌最终是放弃诗歌。

艺术的权力有时也意味着和真理有关的力量。艺术关系到视觉真理:始于意大利,从乔托开始,并在维多利亚时代达到顶峰,这一观点认为艺术应该实现一种理想的表现模式,使绘画和现实无法区分。艺术关系到哲学真理:亚瑟·丹托(Danto)认为艺术的权力在于提出哲学式的概念问题。比如杜尚和沃霍尔的现成品提出的问题:1、一切是否都可成为艺术?艺术和日常物的区别在哪里?2、攻击了艺术和美的结合关系。这样的问题就像是笛卡尔在确立思想原则时对梦和现实的区分一样。或如海德格尔:艺术是去除遮蔽,揭示的是比形而上学更为原初的存在之真(梵高画的农鞋,古希腊的神庙)。

艺术实际上有着更为丰富的可能性,比如在史前社会或所谓的“原始社会”中,而这却往往是人们最早抛弃的东西,这一抛弃源于人们对宗教和社会的误解,即将宗教视为不科学的、迷信的、总而言之是意识形态的。

在人类历史上最早的国家形态在公元前3200多年的美索不达米亚平原上出现前,存在着漫长的没有国家的所谓的“黑暗时期”,人们过的是采集狩猎的贫困或懒惰的原始状态(或自然状态)。但实际上,关于近几十年关于欧洲、美洲、日本的考古学表明那时的社会模式显然比我们想得更加复杂,其社会构成也复杂得多:智人-尼安德特人-其他生物混合居住的社会,定居-农耕和采集狩猎混合的社会形态等等,其共同点在于宗教-艺术-集体仪式的并存——如拉斯科岩洞上的壁画,美洲印第安人的大量手工艺品(面具、“货币”)、大型纪念碑建筑等等。这些我们所谓的艺术品,在当时不仅仅紧密地与生活联系在一起,同时也与神圣-节日狂欢-集体仪式联系在一起,在这一激烈的状态中,艺术的权力不只是在于德斯科拉(Descola)所谓的对人类对自身与非人关系的辨认模式的表现,更在于对宗教活动本身的参与,而宗教,在涂尔干看来,本身就是社会,或至少也是一个社会最激烈、最沸腾、最具创造力与活力的时刻,也是一个社会最迷狂、最欲望、最激情的时刻。

拉斯科岩洞里的壁画,以动物为主,人类形象则十分渺小,甚至倒地死去。人在动物面前耻于为人,因而主动撕裂自己,成为非人。除了某种存在论上的原因,我们也可以认为这可能是因为智人已经意识到了人类社会中已经出现的统治倾向、财产积累与等级制度,因而才选择在某些情况下进入拉斯科岩洞,去制造神圣,去破坏自身,寻求颠覆并转换社会模式(如格雷伯所言)。因此,尽管神圣-世俗的区分往往意味着等级制度以及财产制度,但这些完全不同于现代意义上的制度,它们的存在最终只能是为了被颠覆、被毁灭、被耗费,宗教-艺术在这一过程中所承担的作用就是去重新组织社会(这是包含了人类与非人的更广义以上的社会[socius])。

在现代艺术运动中,尤其是米罗的超现实主义和毕加索的立体主义,回到原始艺术的倾向是非常明显的,这实际上不只是一种思乡之情,而是重新唤起了艺术的权力:艺术家就像因为好奇而拆开玩具的孩子一样,将物质世界拆解、毁灭、重新拼装,他们表现的是一个不稳定的、运动的、神圣的世界。墨西哥阿兹特克神话中的羽蛇神喜欢玩一种滑板游戏,他们会定期从山顶坐着木板滑落,毁掉人类的定居地;连环画和动画片中,总是充斥着各种常常表现为破坏、打碎物品的调皮与恶作剧(而主体通常是淘气的孩子或动物,如《猫和老鼠》);艺术家也总是定期地在集体仪式中把眼前给定的社会拆开并重新组装,就像孩子拆装自己的玩具一样。

此外,除了和拆解和拼装社会,艺术的力量还有一个重点,即在集体仪式上展出,这也是其力量的来源之一。原始社会的艺术总是有意识地在避免沦为艺术品,沦为财产(比如像我们今天那样轻易地成为艺术家的所有物,成为艺术市场中的交易品,在这种情况里,艺术的权力只是艺术家对其作品的权力,而它最终来自于官方机构的册封,并在统治阶级的法律框架内被交易给另一方,有时甚至连物品的阶段也可被虚拟掉,即成为期货)。事实上,所谓的“原始社会”中的艺术往往只在特定的节日狂欢中被带到特殊的神圣空间(比如隔绝于日常世界的拉斯科岩洞),然后伴随着舞蹈、音乐、竞赛、游戏而被展示、被表演、被交流、被埋葬、被焚毁。这是真正意义上的瓦格纳的总体艺术。

巴瓦肖公社(la Commune de Pavachol)是一個基於巴黎、立足當下、討論藝術的中文線下沙龍。我們認為沙龍不僅應該發 生在左岸的客廳,也同樣應該發生在街道、發生在現場,更應該發生在一切有火花的地方。

巴瓦肖公社會根據事件和主題不定期地組織巴黎線下的討論沙龍,有興趣參與討論或提供討論空間的朋友歡迎與我們聯繫(Telegrame: @nousnesommesrien)