一個博物館控的私房名單

最近在寫一個關於台灣博物館/文化場館的專題,於是想起自己很喜歡的幾個博物館。

如果有人問我「在去過的博物館裡頭,最喜歡的是哪一個」,我大概很難只給出一個答案,但位在耶路撒冷的「Yad Vashem」,肯定會是其中一個。

Yad Vashem 姑且可以譯作「浩劫紀念館」,紀念的是猶太人遭納粹種族清洗的歷史。

有些人會把這類博物館,通稱為「猶太屠殺紀念館」,但我後來覺得這個稱呼未必合適,因為那段期間的受害者並不只是猶太人而已,而他們受害的方式,也絕不只是「屠殺」而已── 強迫勞動、大規模遷徙,甚至是加害者共犯結構對人性的考驗,也都是這場浩劫的一部分。

世界上和納粹有關的博物館多不勝數,就展覽內容和論述來說,大部分也都大同小異,必須謹慎處理展覽內容帶來的衝擊和爭議、也很難避免晦澀沈重的情緒。由此,我覺得讓耶路撒冷的 Yad Vashem 特別出色的,其就是它的空間設計:

建築師設計了一個微微爬升的中央長廊,作為整個博物館的骨幹,長廊頂部則有玻璃採光。至於一個個小展廳,則分佈在這個明亮的中央長廊兩側;似乎是為了呼應展覽主題,展廳裡的燈光和用色都非常內斂暗沈,和中央長廊的明亮通透形成對比。

參觀者入館之後,會像爬山一樣,以之字形沿著緩坡上行──從一個展間移動到下一個展間時,必須來回在長廊兩側穿梭、不斷經過有光線灑落的中央長廊,以固定的節奏,緩衝、打斷悲憤情緒的蓄積。

如果打個比方,我覺得這個動線設計,很像某個技巧高明的律師,正在引導受害者推敲記憶,但知道如何拿捏節奏、適當地讓受害者呼吸調適。

最厲害的是,就在參觀者幾乎要對人性絕望、帶著憤恨離開紀念館時,參觀動線就結束在出口外的懸岩邊:從懸崖頂部望出去,壯闊的山谷便在眼前開展綿延,既溫柔又療癒。

事後回想,這種能讓人俯視山谷的懸崖頂端,確實有種很特殊的空間特質:它不只療癒,同時也更能讓人平靜地進行沈思。

於是也覺得,這種「把懸崖放在某個路線最末」的設計,不只適合基調比較晦暗、需要反省和撫慰的博物館,也偶爾會出現在「朝聖」的路線最末。

比如2009年我在西班牙交換學生,走了一趟當年在台灣還沒什麼知名度的「聖地牙哥朝聖之路」(Camino de Santiago),才知道雖然大部分朝聖者的終點,都是聖地牙哥這座城鎮的大教堂,但有些朝聖者會繼續往西,走到大西洋岸一個叫做 Finisterre(這個地名字面上的意思是「大地之末」)的懸崖邊,在那裏把跋涉而來的路拋在腦後、在懸崖下方的大海前直面死亡,而後獲得重生。

在希臘北部另一個朝聖路線健行時,也去過一個蓋在懸岩上的修道院;當時沿著緩坡走上修道院的尾端,向下望著河谷時,也覺得懸崖果然很適合作為朝聖路線的終點。

說到底,這世界上或許也沒有別的地景,能比從懸岩上望出去的壯闊景色,更能讓人學會敬畏,而這種對大自然的敬畏,大概也很適合在逛完 Yad Vashem 之後,用來回應參觀者對人類文明的質疑。

話說回來,耶路撒冷的這個 Yad Vashem,畢竟還是個國家級的博物館,能請到國際級的建築大師操刀、資源充沛,但其實很多時候,我更偏好的是個人、或地方社群,自立營造出來的中小型博物館。

十年前我出社會後的第一份全職工作,就是在一個小型的私人博物館寫文案──當時的我每天上班,看見小巧可愛的博物館空間、看見參觀者在展板前沈思,都會覺得自己很幸福。

從那之後,我便把自己的房間佈置成一個陳列間,陳列自己從世界各地搜集來的地圖、酒瓶,幻想自己就住在一個小博物館裡。

後來我在很多地方,也遇過類似的人,他們在某個地方開了自己的博物館,天天細心灌澆守候,把同一主題的展品累積到一定的數量,然後精心擺放、每天龜毛地微調展品位置──那種近乎癡迷而強烈的偏執,總讓我非常著迷。

比如在阿根廷南部的石油小鎮 Comodoro Rivadavia,我就遇過一個可愛的小博物館,裡頭的展覽論述、佈置裝修,就全都由一個研究員兼藝術家一手包辦。

這個研究員在歐洲工作了大半輩子之後,前幾年回到家鄉操持這個博物館,天天在現場為來客導覽。

當時我不禁覺得,與其說是走進了一間博物館,還不如說,是走進了策展人的家裡一般,在接受主人悉心招待。

那個博物館,就像是她親手製作、細心包裝的禮物,要送給自己深愛的家鄉。

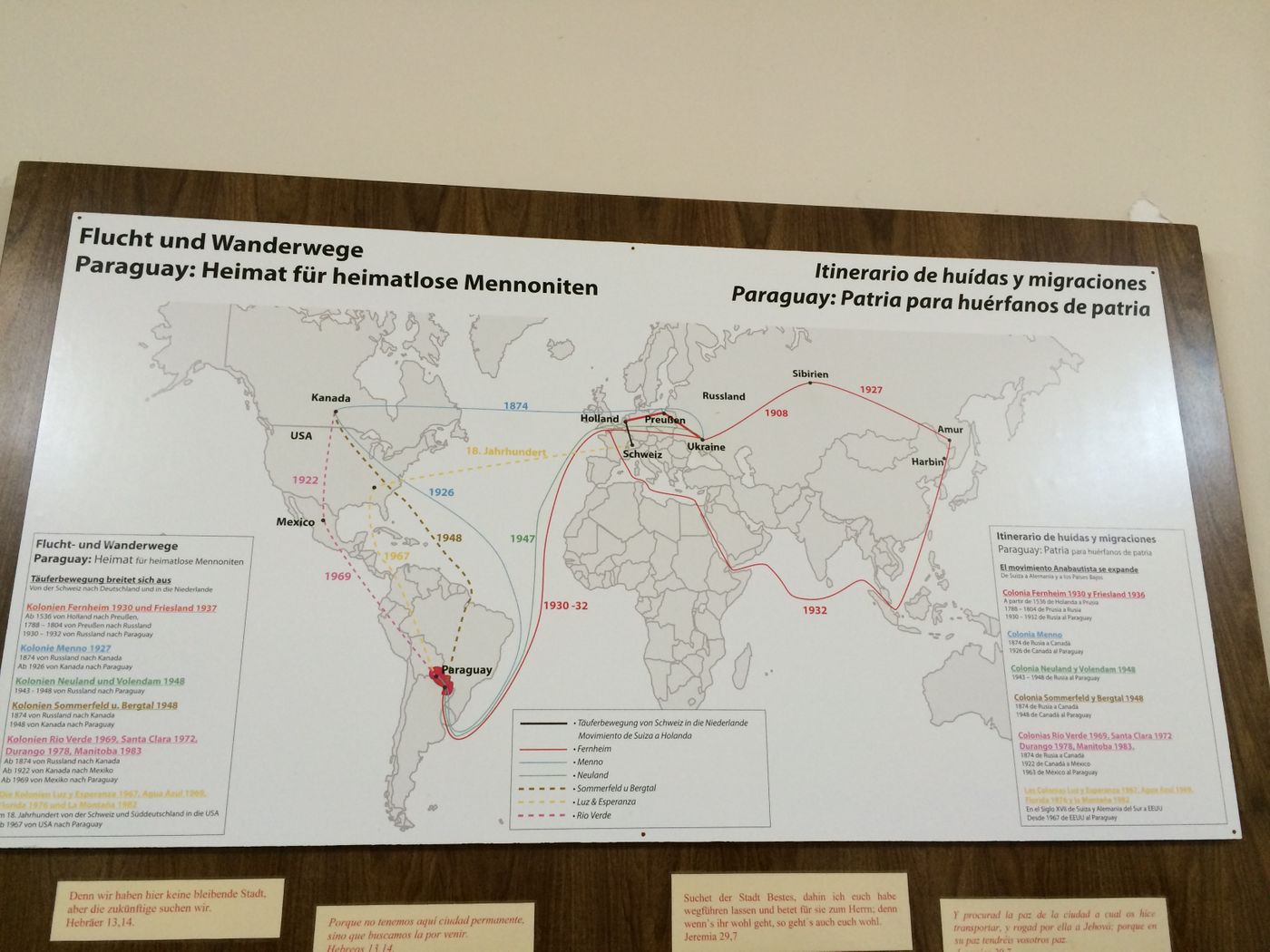

後來在巴拉圭旅行,也曾在一個叫做 Filadelfia 的德裔門諾教徒的社區,遇見一個小巧可愛的博物館,在維繫這個社群的離散記憶。

所謂的門諾教派,其實是一群祖先來自低地德語區的基督徒,這個社群輾轉遷移到了俄羅斯、克里米亞半島,後來有些又流放到西伯利亞,最後在1920年代途經中國的哈爾濱,並在 1930 年代在巴拉圭落腳。

這個社群在小鎮上建立了一個博物館,陳列的展品很多元:有他們初抵巴拉圭時開墾使用的工具、有巴拉圭當地的動植物標本、有門諾教徒走過半個地球的離散路線和歷史,還有當年他們祖輩帶來巴拉圭的行李和遺物。

其中,最讓我動容的展品,就是一個門諾教徒當年從西伯利亞帶來的一件呢毛大衣──看著這件大衣,你可以想像,它的主人當年從寒凍的西伯利亞啟程時,甚至不知道自己即將前去的地方,其實是巴拉圭這個熱帶原野,所以還是把大衣塞進了自己的皮箱,卻也無心地為離散路線留下了證據。

當時看到堅持保存族群記憶的門諾教徒,真的非常感動,但一想到他們的祖先已經離開德國故土幾百年、至今卻依然堅持講低地德語,會建立這個博物館來維繫認同,也就毫不奇怪了。

最後一個想跟大家推薦的博物館,就在台灣。

最近因為工作的關係,去了一趟新開幕的台北流行音樂中心,覺得開幕的常設展很動人,也很值得推薦給大家。

其實我大學畢業之後,就幾乎跟流行音樂絕緣了,但昨天在展場裡好多時候還是好感動。

比方說,展場裡佈置了一個房間,房間會隨著投影變化,模擬某個台灣青少年的房間從1970年代至今的樣子,並搭配各個時代的流行音樂──不論你是「哪個年級」的參觀者,都可以在這裡找到自己的青春記憶。

這大概也是流行音樂精彩的地方:它是「大眾」的,所以記錄了某個時代的脈動和氛圍;但它也是「個人」的,任何人都可以在裡頭,填入自己的人生故事。

參觀完最大的感想是:流行音樂不愧是台灣最有跨境影響力的文化產業(雖然有些人這幾年會感嘆「沒落了」,但我其實不太認同),很明顯看出展覽預設的觀眾不只是台灣人而已,並沒有刻意要販賣「本土情懷」、推動某些議程,而且從展品的挑選來看,也沒有迴避台灣過去以「正統中華文化」自居的歷史。

不過展覽也沒有「去政治化」,而是在參觀者一踏進展場時,便藉由李宗盛的聲音開宗明義地指出:台灣的流行音樂之所以可以跨越國界、影響全世界華人,「也許就是因為自由」。

另一個很有意思的細節是:雖然展覽名稱叫做「唱我們的歌」,並指明那些流行音樂「被數億人傳唱」,但英文的展名卻是「Music, Island, Stories」,中英互文依然流露出了幽微的劃界動態。

看完展覽之後也想到,隨著音樂串流平台的興起,音樂喜好似乎變得更加分眾,或許也改變了「大眾流行音樂」這個概念的內涵;展覽在這個時間點回顧流行音樂,卻沒有提及串流平台對「流行音樂」的影響、以及對未來的展望,我覺得是個有點可惜的遺漏。

整體來說,這個展覽規模並不小,跨越三層樓的空間,但各個主題的規劃、空間動線的設計都很到位,而且每個參觀者都會獲得一個語音導覽系統,自動隨參觀者的位置切換主題、搭配各個年代的流行音樂,是很貼心、也很動聽的設計;光是看到近三百位的感謝和顧問名單,也能想像策展的用心。

這個常設展預計會展到2026年,雖然門票不算便宜,但過年期間有抽獎活動,參觀者有機會抽到免費、或優惠票價──如果你過年期間留在台北,這裡就很適合作為走春去處,至少不用淋雨⋯⋯

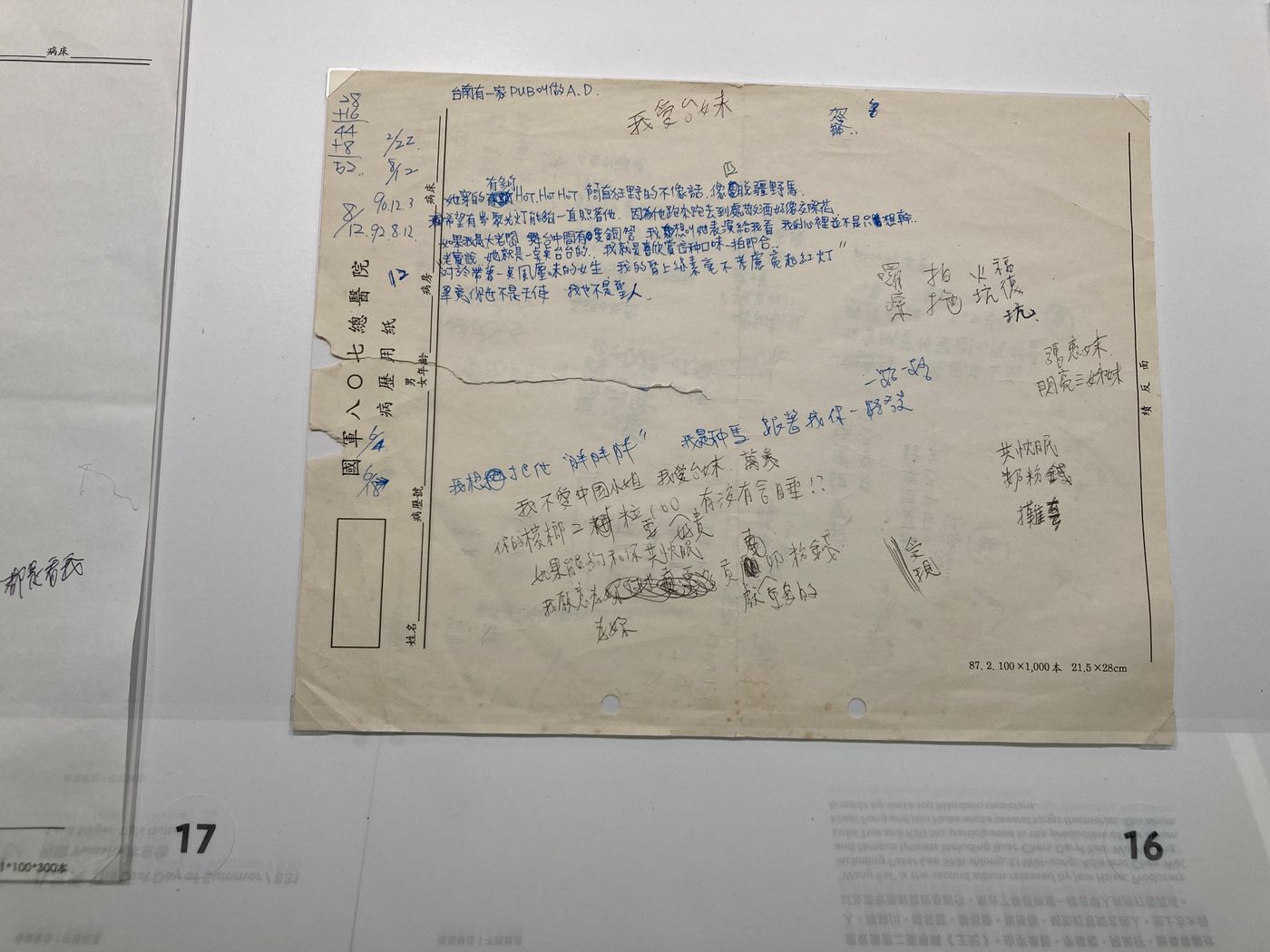

p.s.看完展覽最大的疑問是,為什麼MC Hotdog的《我愛台妹》,歌詞手稿會寫在國軍松山醫院的病歷用紙上面⋯⋯